响水溪泉岩溶地下水水化学特征及成因

蒋金沛,冯杰,张强,李威龙,张宁芮

(1.成都理工大学环境与土木工程学院,成都 610059; 2.成都理工大学,地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室,成都 610059)

地下水作为地质环境的重要组成部分,是可被人类利用的一种重要资源,干净可靠的水资源对于人类生活十分重要,地下水作为其中的重要组成部分,由于埋藏较深具有水量稳定水质不易受到污染的特点,是现在居民生活用水的重要来源[1]。由于地下水的循环路径复杂,更新周期长,为保障居民生活,实现水资源可持续利用,需要查明水源的成因从而进行合理开发利用。

地下水资源量的计算方法主要有地下水径流模数法、基流分割法、大气降水入渗等方法。施佳会等[2]运用水化学法以及大气降水入渗法对其宗泉的成因进行研究,确定了其宗泉的补给来源。

除进行水资源计算外,基于水文地质条件,稳定同位素分析往往用于指示地下水的成因[3-5]。梁永平等[6]基于娘子关泉泉域的水文地质条件,采用同位素方法了解泉水成因以及污染因素。张家文等[7]利用氢氧同位素特征分析云南尼格温泉的补给来源并计算了其补给高程。

水文地球化学方法是用于识别地下水径流的主要研究方法[8-11]。章旭等[12]通过钙华成分、泉水水化学分析以及氢氧同位素相关性分析,确定了西藏象牙泉的成因以及钙华景观形成年代。冯杰等[13]通过水化学统计分析、离子比例系数等方法对重庆武隆地区地下水进行分析,确定了该地区存在不同的循环模式。

基于此,现以位于雅安天全县的响水溪泉作为研究对象,该处泉水供给天全县约50 000人口使用,为当地的主要用水水源。在天全地区的地质资料与水文地质资料基础上,采用地表水与地下水的水化学分析方法与水均衡法对天全县杉木山区域地下水流动特征进行分析论证,概括出研究区域的水化学特征类型以及响水溪的泉水来源,并通过同位素分析方法进行验证,对响水溪泉的成因研究具有重要理论意义,可为后续工程的施工以及泉水资源的保护提供参考。

1 研究区概况

响水溪岩溶大泉位于雅安市天全县响水溪村,紧邻国道318线,泉点经度102°42′41″E,纬度30°05′36″N,泉点出露海拔高程约890 m,位于深切割断层沟西侧。岩溶泉所处区域为亚热带季风山地气候,多年气温位于5.2~36.0 ℃,年平均值为 15.1 ℃,无霜期241 d,年降水均值为1 603 mm,雨日多达200 d,降水集中于5—9月,占全年降水的70%。

泉域所处地名杉木山,地形总体为中-高山地区,地形上为北西高,南东低,深切沟谷发育,山顶与河谷最大高差2 400 m,地质构造主体倾向南东的单斜地层,由于受龙门山断裂带的影响,单斜地层局部位置有“波浪”状起伏。地层分布按照海拔从高到低,环杉木山出现有二叠系阳新组灰岩(P2y),局部出露少量梁山组黏土岩(P1l);泥盆系养马坝组、观雾山组灰岩(D3gw、D2y)、甘溪组、平驿铺组砂页岩(D1g、D1p);志留系、奥陶系砂、页、泥岩(S+O);震旦系灯影组白云岩(Z2C-1d),也是泉点出露的地层;苏雄组凝灰岩(Z2s)以及侵入成因的花岗岩(ξZγ1)。

区内发育有多条断裂,主要分布于研究区的东南位置,地表特征明显,可能具有显著的导水作用。泉域内矿产资源丰富,出产石灰矿、硫铁矿等矿种。

研究区内地下水主要为岩溶水和基岩裂隙水两大类,分布如图1所示,岩溶水主要分布于P2y、D3gw、D2y以及 Z2C-1d地层中,基岩裂隙水分布于奥陶系以及志留系等地层中,主要受区内大气降水补给,总体排泄基准面为南边的天全河,部分地下水以泉点的形式分散或集中排泄,流量各异,其中响水溪泉为AS01,出露于 Z2C-1d碳酸盐地层。

2 水文地球化学特征

2.1 样品采集与测试

课题组于2022年2—5月对响水溪泉域地表冲沟以及地下水进行测流和采样。针对地表冲沟,分别对其冲沟上游和沟口进行测流与取样,由于地形地貌影响,地下水多取自较低海拔的排泄区的泉点,其分布位置见图1,共采集地下水5组,地表水7组。样品采集后滴定保存液,进行完全封闭保存,送至具有监测资质的成都华测检测有限公司检测,指标为水化学简分析指标。

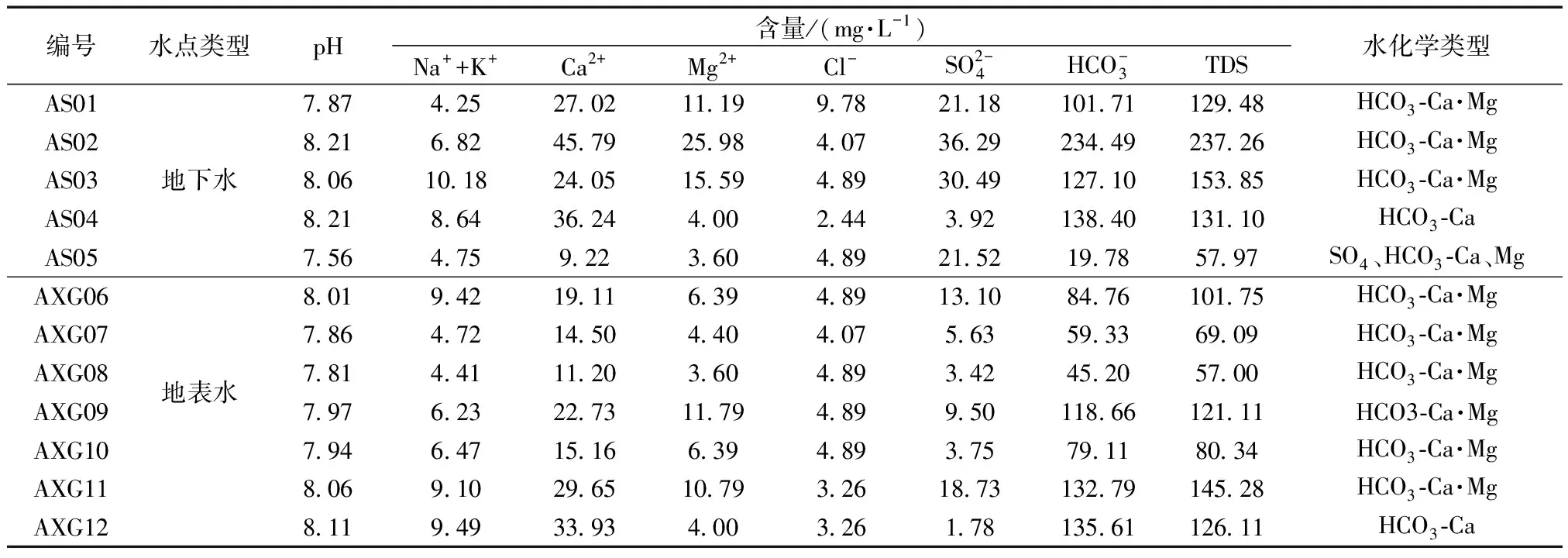

如表1所示,响水溪区域内采样点pH范围为7.56~8.21,平均值为7.97,整体呈弱碱性水;地下水水点总溶解固体(total dissolved solids,TDS)范围为57~237.26 mg/L,平均值为117.5 mg/L,变化较大,地表所取水点的TDS较地下水更小。其中AS02的TDS最大,原因为该水点为溶洞所取水点,与碳酸盐岩水岩交互作用强烈,AS05的TDS最小,该位置为花岗岩出露位置所取水样,为基岩裂隙水。

表1 研究区水化学组分表

2.2 Piper三线图

图2 研究区地表水水样Piper图

鉴于地下水水化学特征能更好地体现响水溪区域内的水岩作用,区域内的地下水Piper图如图3所示,整个区域的地下水水化学呈现出明显的差异性。AS04点表现出较高的岩溶水特征,这与其出露于阳新组灰岩地层(P2y)的地质特征相匹配。龙门村北部水点(AS02、AS03)与响水溪泉(AS01)表现出相同的水化学组分特性,此三个点位的地下水均与震旦系灯影组白云岩(Z2C-1d)具有较大联系,响水溪泉点(AS01)相较于龙门村北部点位泉水(AS02、AS03)表现出更高的氯离子(Cl-)含量,推测受到了浅层第四系松散岩类孔隙水的补给。

2.3 溶质组分来源分析

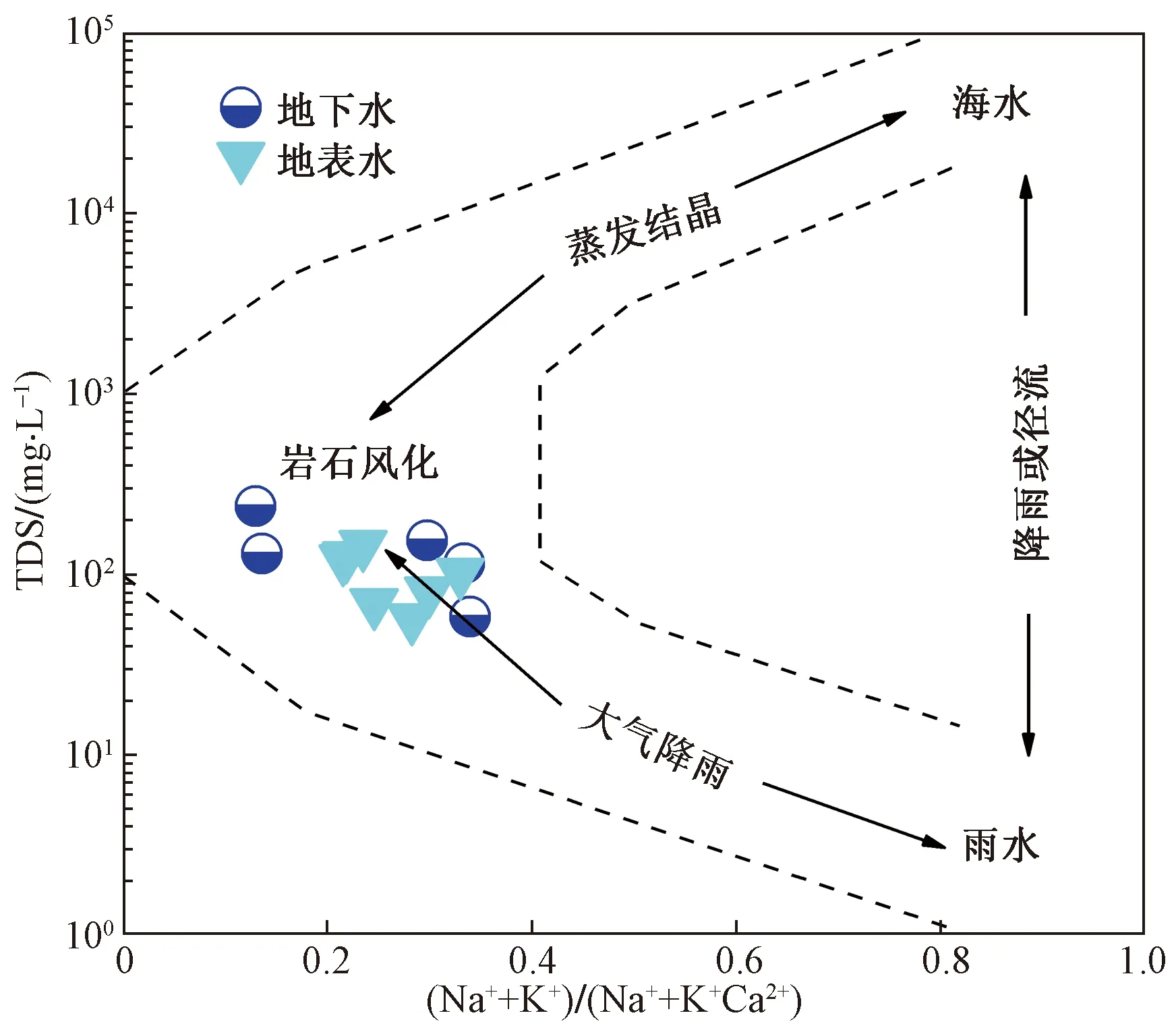

为研究各水点水化学的受控影响因素,绘制了Gibbs 图,如图4所示。响水溪各水点TDS 范围为57.97~237.26 mg/L,(Na++K+)/(Na++K++Ca2+)范围为0.130~0.340。

图4 研究区水化学Gibbs图

响水溪地区各采样水点普遍落在岩石风化区域,部分点向大气降雨位置靠近,表明区域内各水点阴阳离子主要受到岩石风化控制,部分受到大气降雨作用的影响。AS05由于出露于花岗岩中,岩石风化作用不如其他地下水水点强烈,受到大气降雨的情况较为显著。这也说明基岩裂隙水赋存的裂隙带较碳酸岩类裂隙溶洞水发育更浅,地下水化学成分更易受到降雨的影响。

据图5所示,AS01、AS02、AS03、AS04均较为靠近碳酸盐岩端,这与推测其源于灰岩、白云岩地层的猜想一致;AS03为泥盆系出露的地下水,故其具有靠近硅酸盐端的特点,但结合之前其具有的岩溶水特性,其出露的地下水与阳新组灰岩具有一定联系;AS05取自花岗岩地区,较为靠近硅酸盐岩端。

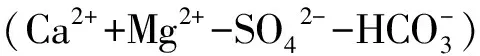

图6 阳离子交替吸附作用比例

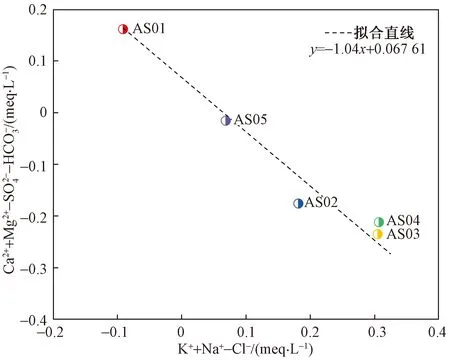

图7 地下水氯碱指数图

图7表明了区域内各地下水的盐离子交替吸附作用强度的大小以及进行的方向,其中负值表明水体中Ca2+、Mg2+与土体中Na+、K+交换,正值则相反;绝对值越大,交替吸附作用越强。区域内AS04为纯度较高的岩溶水,故其地下水中的Ca、Mg更易置换土体中的K、Na;而AS01点作为出露的响水溪泉,CAI-1值显示出了区域内采样点唯一的正值,推测可能与其出露于松散层的性质相关,并且由于其长时间、长距离的流动途径,其绝对值最小,阳离子交替吸附作用趋近于稳定。

3 响水溪泉成因分析

杉木山-响水溪地区总体而言的补给来自杉木山范围的大气降水,区域内地下水的排泄基准为天全河。此外,泉点排泄也是区域地下水的重要排泄方式,区域内的主要大泉为响水溪泉以及龙门村泉。其中响水溪泉出露于小河镇响水溪村斜坡中下部,表层被第四系残坡积物覆盖,泉口比东侧溪沟高约10 m,比天全河高约95 m。其枯期流量 20 000 m3/d,丰水期60 000 m3/d,为天全县的主要用水来源。

3.1 地下水均衡计算

在天然条件下,区域内的多年平均降雨量与多年平均排泄量处于一个动态平衡的状态。对响水溪泉进行水均衡法计算验证其来源,首先应对响水溪泉区域进行划分水文地质单元,依据该单元进行水量均衡计算。

其中水文地质单元的划分分为两级,一级以区域地表分水岭划分;二级水文地质单元以小型支流流域及构成地下水重要排泄基准面的河流、综合构造因素作为划分依据。按上述原则划分出响水溪区域的水文地质单元见图1。

响水溪泉位于Ⅵ-3区,该区域的浅层地下水在受到大气降雨补给后,其径流主要受到地形控制,整体流向为由北向南,最后排泄至天全河。在该区域上游位置,受到象鼻子沟切割分散排泄进入地表水,途径河床位置与碳酸盐岩位置时以潜流方式进入地下。

由于不同岩性具有不同的入渗系数,进行分区计算,公式为

Q降=αAF×1 000/365

(1)

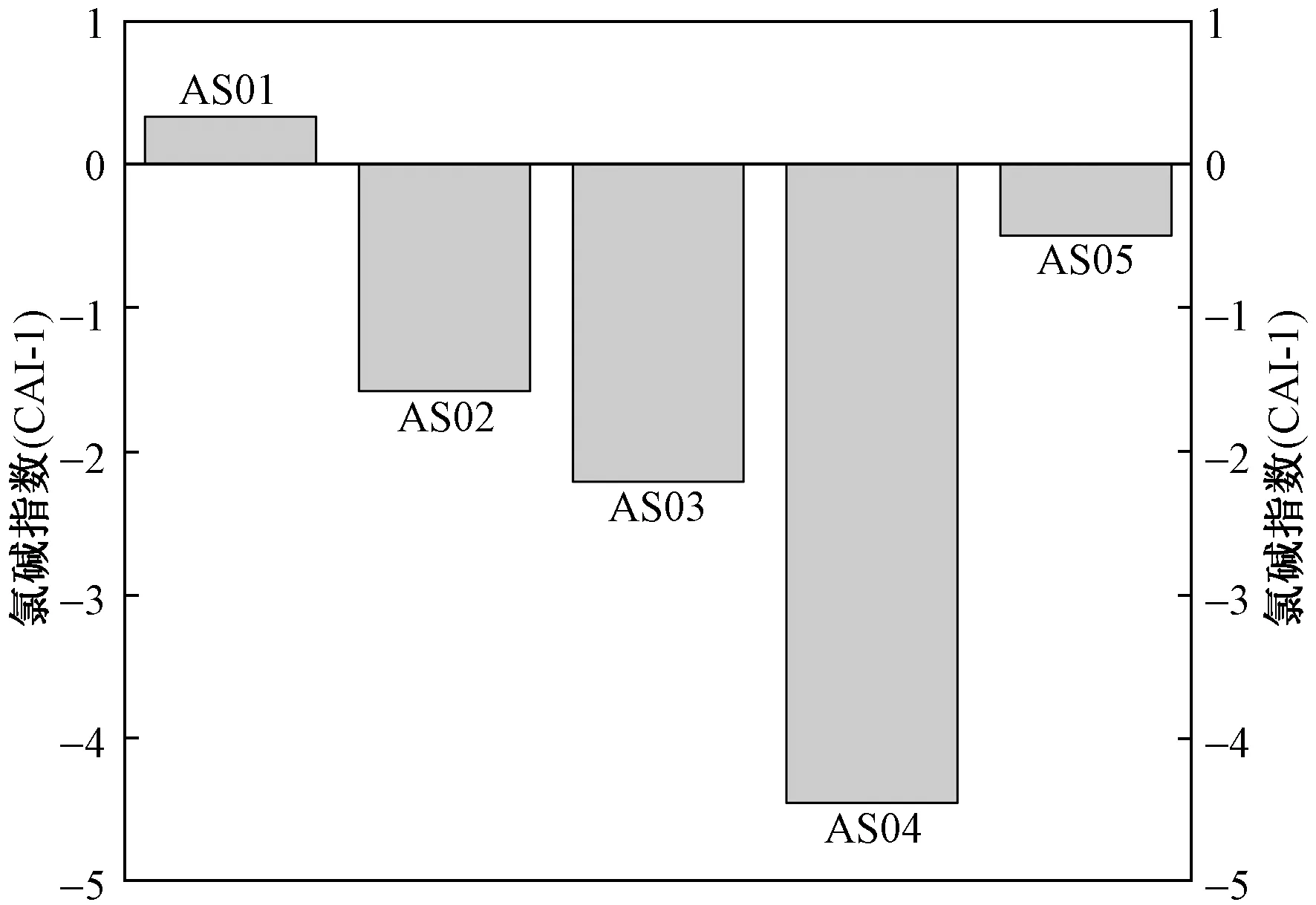

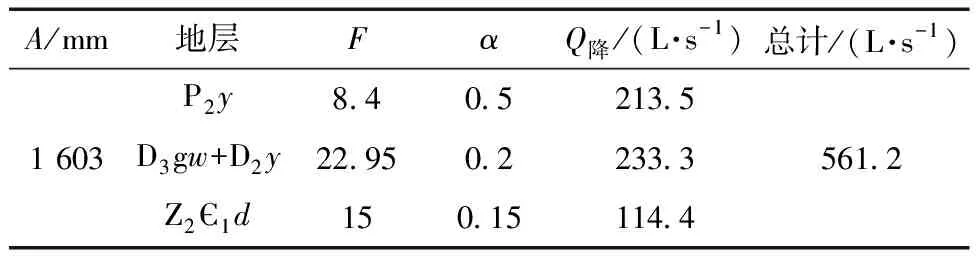

式(1)中:Q降为降雨补给量,m3/d;α为降雨入渗系数,依据经验并结合《康定-宝兴地区区域水文地质普查报告》所得;A为多年平均降雨量,mm;F为分布面积,km2。表2为入渗补给量结果。

表2 降雨入渗补给结果

响水溪泉所在的水文地质单元Ⅵ-3的大气降雨入渗补给量约为48.8 L/s,这与实测所得泉流量289 L/s相差较大,因此响水溪泉的地下水补给还有其他来源,推测具有跨流域补给的特点。

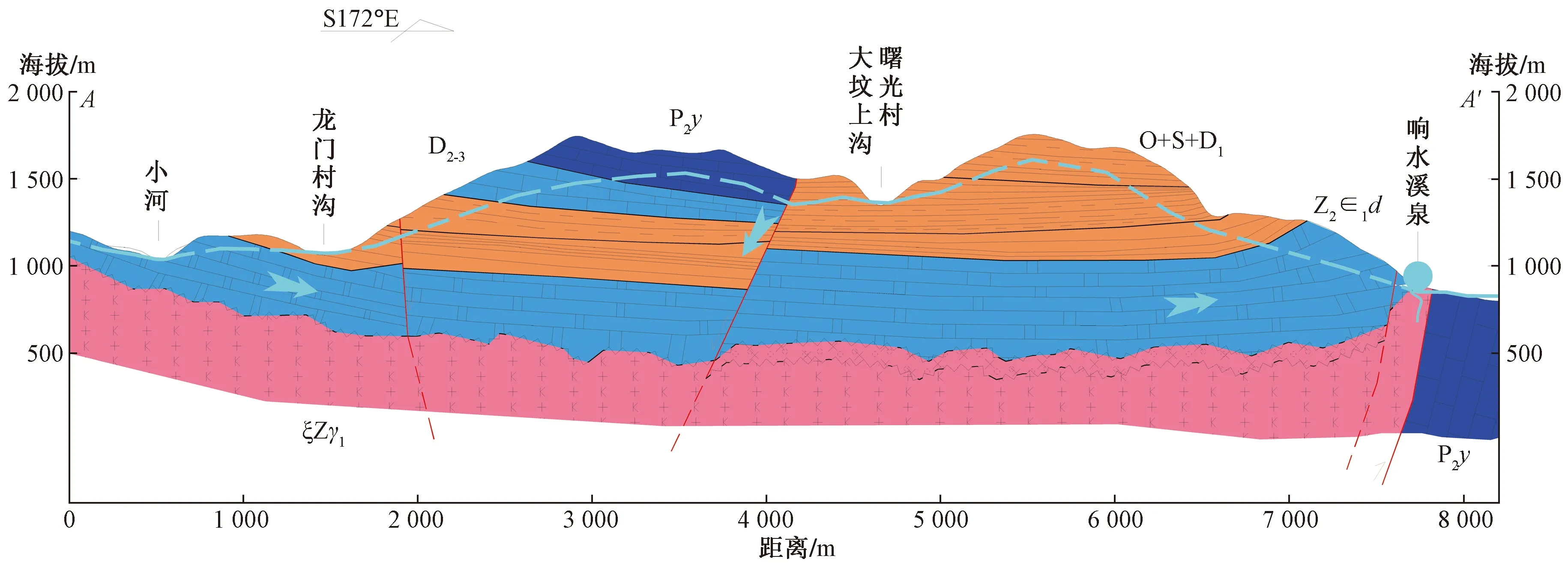

为解释响水溪泉成因,分别绘制A-A'剖面(北部小河-龙门村-曙光村大坟上-响水溪泉点)以及B-B'剖面(火夹沟-月亮湾-象鼻子沟-响水溪泉点)。由图8及图9可见,响水溪出露位置为钾长花岗岩(ξγZ1)与二叠系灰岩(P2y)断层界线靠近断层下盘界线处。

图8 A-A′剖面示意图

图9 B-B′剖面示意图

从图8、图9可见,响水溪泉最直接的地下水补给为区域内环山灯影组(Z2C-1d)岩溶含水层,灯影组环山分布于南北条带中,面积为15.1 km2。岩层产状倾向南东,下伏花岗岩(ξZγ1)或苏雄组凝灰岩(Z2s)。从地形高程上为北西高、南东低,并且下伏地层为相对弱透水层,因此灯影组露头区在接受降雨补给顺倾向南东径流至响水溪泉。

除此之外,其补给更多的来源于区域北侧二叠系阳新组(P2y)灰岩缓坡地带,该处岩溶发育,使得地下水能较好入渗,其面积约为8.4 km2。下伏地层为一系列志留系、奥陶系砂、页、泥岩(S+O),为相对隔水层,使得阳新组(P2y)灰岩岩溶水无法透过中部碎屑岩区域向下补给灯影组(Z2C-1d)岩溶水。但在断层的切割作用下,上部的岩溶水沿导水断裂进入灯影组含水层,顺岩层响水溪泉进行补给。

灯影组在响水溪区域内环山分布,地形切割强烈,由图9可见区域内的月亮湾与象鼻子溪沟的地表水与地下水联系紧密。由于震旦系的灯影组是响水溪泉的直接出露地层,该地层的白云岩对响水溪区域地下水水化学类型有着最直接的影响。山顶位置的阳新组灰岩也是地下水径流的重要区域,对应的水-岩作用反应分别为

(2)

(3)

泥盆系(D2-3)与部分二叠系阳新组(P2y)所处地形较陡,该处的岩溶发育程度较缓坡区更弱,入渗系数较小,但由于该区域的露头面积较大,约为22.95 km2,因此该区域地下水也是响水溪泉的重要补给来源。降雨入渗补给量计算见表3。

表3 入渗补给结果

山顶阳新组(P2y)+泥盆系(D2-3)区域在受到大气降雨补给后,部分位置以地下水泉点进行排泄,约74.4 L/s。

除上述大气降雨入渗对响水溪泉进行补给外,北侧龙门电站位置的小河子地表水与响水溪泉也具有一定联系,示意可见A-A′剖面,其补给量采用达西断面流量计算公式进行计算,其公式为

Q侧=KJLM

(4)

式(4)中:K为渗透系数,m/d,取为0.5 m/d;J为水力梯度,依据剖面A-A′测量为0.82%;L为补给断面长度,m,取3 120 m;M为补给断面厚度,考虑到灯影组地层剥蚀情况取其厚度一半,即230 m,计算结果为34 L/s。

在大气降水补给与侧向补给下,各区域的地下水补给量达到595.2 L/s,响水溪泉的主要补给来源位于杉木山顶处的P2y+D2-3岩溶含水层。除去山顶阳新组(P2y)+泥盆系(D2-3)区域内已知的泉点排泄量合计74.4 L/s,所得响水溪泉流量在 486.8 L/s。由于响水溪泉点的流量测量为2月,降雨较少为枯期季节,并且其中一部分地下水会以泉、地表溪沟的形式交互作用,而后进行排泄,因此该量值总体位于响水溪泉流量的动态范围内的。

3.2 同位素特征

同位素分析可以较为准确的确定地下水补给来源与高程。响水溪区域同位素分析取样点与简分析水样相同,为验证响水溪泉点的补给高程,根据北京松盛华嘉检测技术有限公司所测试氢氧同位素结果,绘制了不同水点δD和δ18O同位素关系图(图10),大气降水线引用全球大气降水线(δD=8δ18O+10)作为本次研究的参考。

图10 δD和δ18O关系图

调查所取的地表水、地下水水样的δD和δ18O总体上呈现明显的线性关系,并且水样拟合线与全球降水线近乎平行,水样点均位于全球大气降水线(global meteoric water line,GMWL)之上,说明响水溪区域主要受到大气降水的集中补给。取样点的δD和δ18O分别介于-62‰~-53.7‰与-9.9‰~-8.7‰,均值分别为-57.6‰、-9.2‰。

按照H、O稳定同位素的高程效应原理,对响水溪泉的补给高程进行计算。计算公式为

H=h+(δs-δp)/k

(5)

式(5)中:H为地下水的补给区域高程,m;h为响水溪泉高程,为890 m;δs为地下水的δ18O值,取值为-9.09‰;δp为泉水周边位置的大气降雨δ18O值;k为大气降雨δ18O的高度梯度,参考川西藏东地区的高程效应值-0.26‰/100 m[14]。

计算所得响水溪泉的补给高程为1 851 m,该补给高程与杉木山位置所处的阳新组灰岩地层出露高程较接近,侧向证明响水溪泉主要受到杉木山山顶岩溶裸露区的大气降雨补给。

4 结论

(3)基于水文地质和条件,通过水均衡原理,进行水单元划分并进行计算。响水溪泉最直接的补给含水层为环山震旦系灯影组(Z2C-1d)岩溶含水层,其补给同时也受到北侧二叠系阳新组(P2y)、泥盆系(D2-3)碳酸盐岩裂隙溶洞水影响。并通过同位素计算,响水溪岩溶大泉的补给高程与其北侧所广泛出露的碳酸盐岩位置高程相接近,符合补给区的高程分布。因此在后续过程中,应对杉木山位置处的阳新组(P2y)区域进行着重保护,减少对该处的污染排放,以免影响响水溪泉的水质。