寒地乡村景观生态空间的图式语言与规划应用

杨苏,王崑,郭世奇,耿美云

(东北农业大学园艺园林学院,哈尔滨 150030)

如今乡村与城市的不对等关系在现代化的背景下愈演愈烈,乡村不断被边缘化,寒地乡村由于地处高纬度严寒气候带,这一现象尤为严重。乡村振兴战略提出后,以旅游开发为模式发展兼容乡村,效果显著,因此被各地乡村争相效仿,但因地域性的旅游规划体系的不完善,照搬不适用于当地的发展策略,以经济效益为目的,过快过量地开发,造成了很多地区生态环境破坏、旅游质量下降旅游人数锐减、乡村居民利益受损等问题,寒地乡村旅游规划体系亟待梳理和完善。

国外关于图式研究起步较早,概念最早由康德提出,兴起于图式理论与设计语言的融合,其早期研究多从建筑语言理论入手,围绕建筑内部组成、结构、装饰的相互关系,后期逐渐转向景观层面,进行关于文化图式、景观生态化规划图式、场地设计图式等方面的研究,目前研究涵盖了多种尺度,文献[1]对广场等具体景观要素解析图式[1],伊万扎克文献[2-4]将图式语言应用至城市区域规划及生态环境规划层面,涉及地理、人文、生态等多学科视角。近年来有中国学者从地域性的角度,围绕“景观语言”及“景观图式语言”等内容,借鉴国外相关研究进展和成果,探讨景观地域性的构成体系与图式语言两者间的联结。王云才等[5]在亚历山大图式语言的基础上,构建出以图式为表达形式,以生态过程为依据的生态景观的语汇体系来指导景观生态化设计。王敏等[6]在罗曼·布什(Norman K.Booth)融合景观形态与空间的场地设计语言启发下,梳理了场地基本形态图式语言及其衍变和组合方式,探索研究出以场地设计语言思想为基础的景观设计一般流程和策略。还有学者如李伯华等[7-8]、蔡俐等[9]、张雪等[10]从图式语言的角度,具体分析湘西、陕南等传统古镇、古村的空间格局并提出有针对性的保护发展措施。目前相关研究从较小的乡村人居环境[11]、文化空间[12]尺度到城镇区域空间、梯田人居环境等较大尺度[13-14]均有涉及,在乡村景观生态空间研究的层面上,卢刚等[15]以山东省林家村为例,在识别生态基质、生态源地、生态廊道和生态节点的基础上进行景观格局优化,构建生态水网。这些研究以方法论探索、南方地区古村落及生态空间研究为主,与北方寒地地区乡村相关的图式语言研究至今仅有张洪波等[16]关于传统村落公共空间的研究,尺度较小,较大尺度的寒地乡村生态空间层面的研究仍为空白。现以景观图式语言为切入点,提取东北地区典型生态空间网络的遥感影像信息,整理归纳出适用于寒地乡村的生态空间图式语言体系,在总结整体特点和规律的基础上,进行具体的乡村生态旅游规划实践研究,以期能构建出一套在寒地乡村具有普适性、生态可持续性、保留并发展乡村特色的生态旅游规划的方法体系,推动特色地域景观的营建实践。

1 景观图式语言与景观生态化设计的图式语言

景观的“图式语言”是将景观语言与景观图式化研究相结合的一种新的研究体系,为景观语言理论的有机组成部分[17],它通过借鉴语言的组织逻辑和语法结构,将空间景观语言化。景观图式语言由安妮·斯派恩(Anne Spirn)“景观的语言”、亚历山大(Alexander Christopher)“模式语言”和西蒙·贝尔(Simon Bell)“图式方法”[1]三大思想为基础融合而来,能够揭示景观由景观要素、空间单元、空间组合到整体景观格局的形成过程[18]。但区别于三大思想的是,景观图式语言更关注“图式语言”的地方性和普适性,把研究重点放在水平、垂直两个维度上的拼接、转换与嵌套[17]。景观图式语言的基本构件包括两个方面,即景观空间语汇与景观空间语法,而组成景观空间语汇为 “字、词、词组”3个层面,分别对应景观要素、基本空间单元、组合空间;景观空间语法则包含形成基本景观空间或复合空间的词法及形成整体景观的句法[19]。

景观生态化设计的图式语言是在景观生态空间及其空间连续化研究的基础上,以图式为语言形式,以生态过程为依据,建立具有尺度、秩序、语法、意义等特征的生态景观语汇的嵌套体系,是由景观要素、景观空间单元、基本组合、空间格局与生态过程构成的生态设计的基本框架和范式[20-21]。

2 乡村景观生态空间与景观图式语言的逻辑关系

2.1 乡村景观生态空间组合与图式语言的嵌套

形同语言学中的词汇、句子、段落、篇章的层级与组合秩序,乡村景观生态空间是由建筑、道路、水体、植被、农田等景观要素依据一定规律的排列组合叠加、嵌套形成生产、生活、生态三大基本空间,在此基础上构建了完整的乡村景观生态空间格局。寒地乡村以其特殊的地域环境,具备与其他地区迥异的独特空间肌理过程,形成具有寒地特征的自然与人文发展模式,以及生态规律、特点和空间有机统一的复合图式语言,被赋予兼具典型性和地方性的文化内涵。

2.2 乡村景观生态空间意象与图式语言的语汇

空间意象与图式语言的语汇一样,类型丰富,但必须在一定的语法架构下才能形成完整的具有特有风土风貌特质的空间类型。受包括当地气候、水文、地形地貌、动植物等自然因素以及历史、文化资源和人们的活动、行为方式等人文因素的影响,寒地各地乡村的生态空间意象会有明显的差异,看上去“无序”的空间布局和发展模式经过图式语汇的抽象提取,语法体系的规律总结,构建出相互联系、演变、发展的寒地乡村景观生态空间图式语言体系,能够有效保护和延续乡村景观生态空间格局,探究乡村生态旅游规划的图式语言途径。

3 寒地乡村景观生态空间的图式语言体系构建

3.1 数据来源与提取要求

根据《中国建筑气候区划标准》(GB 50178—93),黑龙江、吉林、辽宁三省及内蒙古自治区东北部地区属于北方严寒区[22],以此界定选取景观生态图式底图的地域范围,本研究有针对性地在以自然生态景观、生产景观、聚落景观和文化景观的综合体的寒地乡村内选择图式原型,包括①地处平原、山地、台地、丘陵等不同地貌类型的村域;②综合考虑耕地、林地、草地和建设用地等不同土地利用情况的村域;③具有鲜明寒地乡村特色的如历史文化名村、少数民族特色村、省乡村旅游示范点、国家农业旅游示范点这几类具有典型性的遥感影像原型图片,遥感影像截取视点高度为0.3~1.5 km,空间范围为(0.25 km×0.5 km)~(1 km×2 km)。用AutoCAD和Photoshop软件对这些影像原型中的乡村景观特质进行信息提取,图式化表达,梳理总结出寒地乡村景观生态空间“字”“词”“词组”层面的基本图式和组合图式,阐释其间内在关系机理。

3.2 寒地乡村景观生态空间的图式语汇

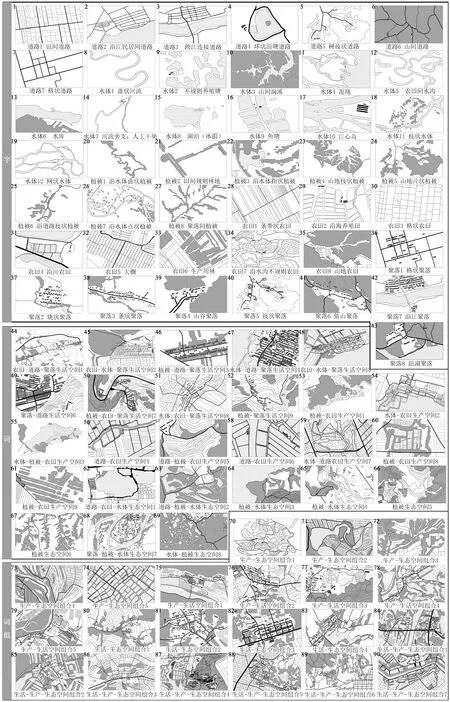

3.2.1 寒地乡村景观生态空间的基本图式

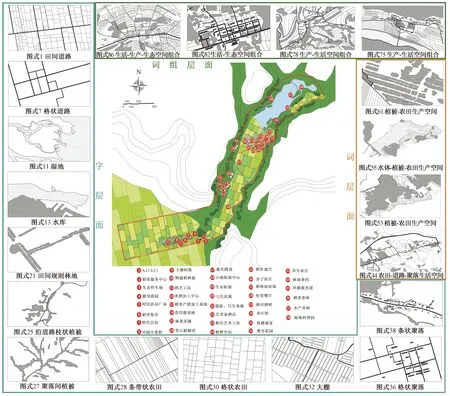

寒地乡村景观生态空间的基本图式由“字”层面的基本构件和“词”层面的基本空间两大部分组成。其中“字”层面可分为道路、水体、植被、农田、聚落五大类基本要素共43种(图1中1~43):①道路层面存在格状、环状、树枝状3类7种图式(图1中1~7);②水体层面分为曲形带状、不规则面状、网状3类图式12种(图1中8~19);③植被层面图式共8种被分为规则状、不规则指状、不规则枝状、散点状四类(图1中20~27);④农田层面图式有生产林、旱田、养殖塘3类8种(图1中28~35);⑤聚落层面存在格状、团块状、条状、枝状4类图式共8种。“词”层面可分为生活空间、生产空间、生态空间三大类基本空间共26种(图1中44~69):①生活空间层面共有9种图式(图1中44~52),是以聚落为最重要的基底要素与其他四类要素有规律地耦合嵌套形成的基本空间;②生产空间层面则以农田为基底存在图式共9种(图1中53~61);③生态空间层面分为以水体为基底和以植被为基底两大类图式,共计8种(图1中62~69)。

图1 寒地乡村景观生态空间图式语汇总结

在长期演化与发展下,寒地乡村因其独特的气候条件在基本图式层面呈现出与其他地区乡村迥异的空间逻辑规律和特点:①以聚落要素为基底的生活空间和以农田要素为基底的生产空间通常以整体面状的形式存在,即使是在海拔较高的山地地区也很少存在散点单个分布的情况,以几个村庄连片发展为主要发展模式;②聚落沿水而居的情况很少,通常保持一定距离,以养殖塘、农田或是防护林等作为缓冲空间;③除山地地区外,生产空间基本上以较规则的方式分布,生产用塘也多以长方形为主的规则多边形网格状分布;④生态空间的图式虽通常表现为看似无规律的要素间交叉,但实则是依据其景观环境的变化,如以等高线、自然水体、聚落等要素,在大小、形态、孔隙度方面进行适应性变化,最终衍生成丰富的图式表现形态。

3.2.2 寒地乡村景观生态空间的组合图式

寒地乡村景观生态空间的组合图式即为图式语言的“词组”层面,通过基本空间之间的相互交叉耦合、嵌套、叠加,分为生产-生态空间组合、生产-生活空间组合、生活-生态空间组合、生产-生活-生态空间组合四种类型,共21种(图1中70~90)。有以下特点和规律:①生产-生态空间组合图式一般以生态空间为基底,生产空间多围绕生态空间边缘,选择条件良好的且面积较大的区域进行生产活动,通常表现为两空间相融合的图式;②生产-生活空间组合一般以生活空间为中心,周围分布尺度较大的生产空间,二者均以面状铺展开;③生活-生态空间组合图式多以生活空间依附于生态空间存在,而寒地乡村生活空间因其气候条件常以面状集中式布局为主,所以一般利用较好的生态环境多呈组团式融合于生态空间之中;④生产-生活-生态空间组合图式有两种情况,一种是以植被为基底的生态空间和生活空间相交融合形成中心空间,生产空间为外围空间;另一种是以水体为基底的生态空间为中心空间,两侧依次分布生活空间和生产空间,三类空间均衡分布。

3.3 寒地乡村景观生态空间的图式语言体系的特点

寒地乡村景观生态空间的语图式语言体系因其寒地地方性和社会性与其他图式语言区别开来,具有以下特点:①寒地乡村景观生态空间结构会随着乡村的发展而更迭变化,这也是“字”“词”层面景观图式语言多样化与多元化的基础,可在寒地乡村范围内有广泛的实践应用;②寒地乡村景观是以具有地域特色性的自然生态景观、生产景观、聚落景观和文化景观联结融合而成的,寒地乡村景观图式语言在不同地区同一类型的,均较易形成生活、生产、生态三大类基本空间,具有相通的本质特征,且经过耦合叠置,可适用于当今寒地乡村规划;③不同村域均有其独特的自然环境、历史背景和文化脉络,在实际应用中需充分考虑基地背景、场地文脉,思考乡村特色形象的塑造,有针对性地选择图式语言灵活运用,以期能进一步指导寒地乡村生态旅游规划的开展。

4 寒地乡村景观生态空间的图式语言实践——以五常市二河乡生态旅游规划为例

4.1 项目概况

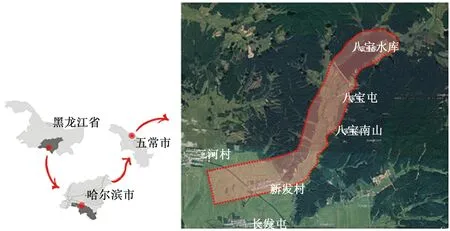

基地位于黑龙江省五常市二河乡境内北部,规划面积共570 hm2,西与三河村相邻,西南临长发屯,东靠八宝南山,北以八宝水库南侧山脉为界(图2)。规划区域内包括平原、山地、丘陵3种地形,具有泥炭地丰富、冻土发育、森林沼泽和藓类沼泽湿地广布等区域特征[23],气候特征为四季分明,冬季冷而长,夏季热而短,年平均气温3.6 ℃,属于典型的寒地乡村。水系、山林、稻田等自然资源保持着原生态品质,传统工艺、农业特产、农业节事等人文资源方面种类丰富,具备良好的生态旅游规划基础。

图2 项目区位

规划范围包含新发村、八宝屯两处村庄,村内现常住人口以中老年人口为主,存在空心村及老龄化问题,乡村缺乏活力。目前乡村还存在特色产业发展不足,经济基础薄弱;基础设施及公共服务配套设施滞后;内部绿化程度低,资源丰富但与周边乡村同质化程度较高等问题,迫切需要生态资源和空间的重新梳理,进行系统科学的生态旅游规划。

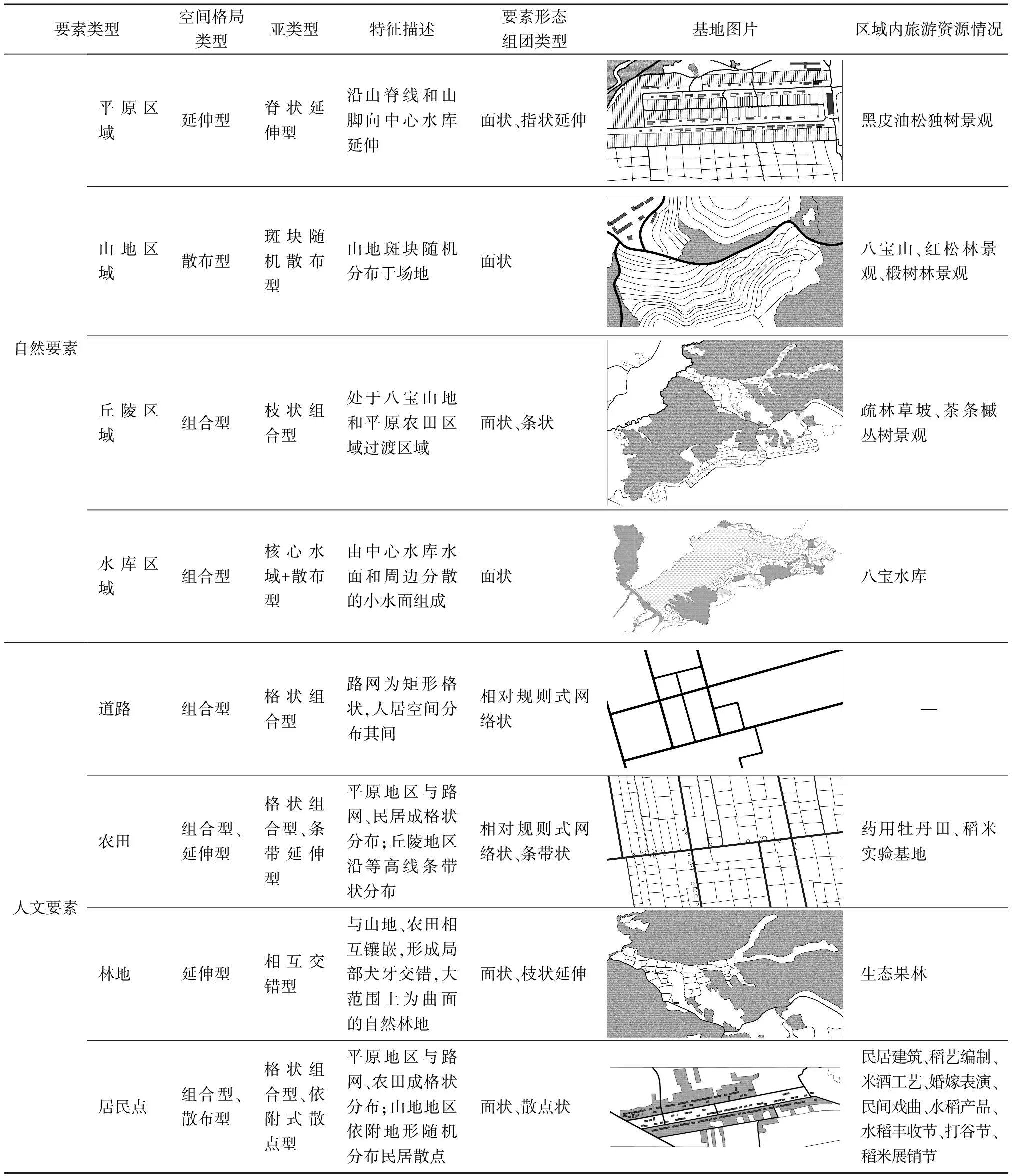

4.2 基地整体生态空间单元的识别与分类

以保护五常市二河乡原有生态空间和人文活动模式为目的,在对生态空间单元识别、分类、组合方式等全面认知的基础上,对区域内自然要素和人文要素进行统计分类及形态总结(表1),为下一步的寒地乡村景观生态空间图式语言应用奠定基础。场地内具有四种典型的生态要素组团,分别为平原、山地、丘陵、水库,且道路、农田、林地、居民点四种人文要素组团镶嵌其中,同时对每个要素组团内旅游资源进行实地踏勘整理,明确二河乡内如水稻产品、八宝山、八宝水库、红松林景观、景观稻田、米酒工艺等特色旅游资源,充分保护并发展特色乡村旅游,建设地域性景观。

表1 五常市二河乡空间格局类型

4.3 寒地乡村景观生态空间的图式语言应用

4.3.1 规划思路——“有机稻乡,生态田园”

(1)宏观层面上,在保护地方生态环境的基础上进行旅游开发,以生态化设计为基本准则,把乡村生态空间规划作为规划的重点内容,以“有机稻乡,生态田园”为规划指导思想,促进地方稻米产业发展,促进二河乡社会、经济、生态效益的共同发展。

(2)中观层面上,充分依托基地优越的农业产业条件,对接周边城市五常市、尚志市居民家庭游、亲子游度假需求,对规划区内的空间进行整合,合理确定其功能、布局。

(3)微观层面上,依据场地文脉,人的活动需求,合理融合山、水、林、田、传统寒地民居等要素,确定不同空间内使用的实用性构件,同时在开展现状传统农业的基础上,采取循序渐进的发展方式,将乡村产业由原来局限于第一产业内部的发展模式,最终过渡到第一、二、三产业共同发展。

4.3.2 整体景观格局规划设计——多层次嵌套型的生态旅游空间

在梳理基地景观空间格局的基础上,将村域整合规划形成从北至南的“生态-生产-生态缓冲-生活-生产-生态缓冲-生活”依次嵌套的空间格局(图3)。从寒地乡村景观生态空间的图式语言体系中选取基本要素语言(字)、基本空间语言(词)、耦合空间语言(词组),结合园区总体定位、项目构思及土地利用现状,将景观图式语言运用到二河乡生态旅游规划设计中,旅游区规划布局为“五区二环”,“五区”即特色休闲聚集区、稻米生产观光区、产业加工示范区、主题村落体验区、游客综合服务区。“二环”即为游览线路基础上形成的两个稻田风光骑行环,由南环和北环组成,形成园区游览的两个骑行线路。

图3 图式语言的选择与应用

4.3.3 图式语言的选择与应用

(1)寒地乡村生态空间规划布局。规划设计以图式语言水库和湿地生态空间、格状和枝状生产空间、格状和团块状生活空间三大空间类型为基底,用栈道、游步道等不同等级的道路要素串联空间,并将广场、特色街作为小尺度公共开放空间嵌套于规划中。

(2)图式语言的选择与应用。二河乡生态旅游规划设计的图式语言应用形成以下3个层次(图3),分别是字层面基本要素12种,词层面基本空间4种,词组层面复合空间4种一共20种图式。不同层面的图式相互耦合,因循地方性应用与适应性设计,在生活、生产、生态空间景观营建的推动下,最终形成完整、持续、健康的乡村旅游空间系统,带动乡村经济、人口、社会全面发展,建设可持续发展的生态宜居村庄。

5 结论与展望

以景观图式语言为切入点,构建了寒地乡村景观生态空间的图式语言体系,并进行了具体实践研究,得出以下结论:以GoogleEarth为平台筛选东北地区乡村遥感影像,通过AutoCAD和Photoshop对这些影像原型中的乡村景观特质进行信息提取,图式化表达,梳理总结出寒地乡村景观生态空间的图式语汇,基本图式“字”层面5类43种,“词”层面3类26种;组合图式“词组”层面4类21种,建立了东北寒地区乡村景观图式语言数据库,为寒地乡村的建设与发展提供了内容支持;将图式语言运用到具体的寒地乡村实践项目中,方法可行,以黑龙江省五常市二河乡新发村乡村生态旅游规划为例,以“有机稻乡,生态田园”为规划目标,选取寒地乡村生态空间的图式语言体系中符合基地实际功能情况的进行实践应用,展示了完整的图式语汇规划设计过程,以期在规划实践层面,为寒地地域特色性乡村旅游建设提供参考,进一步推动景观图式语言在寒地的探索和拓展。因遥感影像资料获取存在时间跨度上的局限性,本文主要进行了基于寒地乡村景观图式语言空间上的研究,未进行语法层面上时间性的探索,故还需对此进行进一步的研究,同时本文的实例研究尚有限,还需拓展应用范围,希望今后能有更多案例来加以验证,可以不断修正和完善寒地乡村景观生态图式语言体系。