物理疗法干预睡眠障碍研究进展

王晓丽,邹鑫平,张紫燕,孙永彦,3*

(1.天津理工大学环境科学与安全工程学院,天津 300384; 2.中国科学院城市环境研究所,厦门 361021; 3.中国科学院上海营养与健康研究所,上海 200031)

随着社会发展和人们生活节奏加快,失眠症、睡眠功能障碍等疾病已成为影响人类身心健康的常见问题。国家卫健委2019年发布的《健康中国行动(2019—2030年)》中提出,要将睡眠健康纳入主要行动指标[1]。中国睡眠研究会发布的《2022中国国民健康睡眠白皮书》的统计数据显示,2021年超过3亿中国人存在睡眠障碍,成年人失眠发生率高达38.2%,大多数中国人对睡眠健康知识缺乏全面的认识[2]。睡眠问题人群遍布儿童、少年、中青年及老年各年龄段[3-6],影响范围十分广泛。

现阶段对于疗治睡眠障碍、失眠等问题,用到的方法以化学和物理两种办法为主,同时配合以心理、行为治疗等方法[7-8]。这些办法中无创性的物理治疗措施通常更安全,少见副作用且效果明显[9]。现综述以光、声、电磁场、振动和压力等物理因子作为手段的睡眠疾病疗治办法,总结物理因子的效应和治疗机制,并介绍相关物理治疗仪器、设备产品等,为今后制定科学合理的睡眠理疗方案提供理论依据。

1 物理手段改善睡眠研究进展

1.1 光因子改善睡眠研究

光因子作为一种无创性物理手段已经应用于睡眠障碍、时差综合征、失眠等病症的治疗[10-13],目前光疗技术在国外临床领域发展较为成熟,中国该研究和使用尚不充分[14]。光疗的机制主要是光照影响褪黑素的分泌[15]。光疗法即通过模拟人体处于自然光照的环境周期时,白天褪黑素的释放被抑制、夜间褪黑素大量分泌释放的过程来治疗失眠、睡眠障碍等病症[16]。

目前围绕光疗法具体探讨的内容主要集中在光照强度、光谱、治疗时间以及光疗适用条件等方面[10]。光照度研究方面,多数实验选择了在1 000~10 000 lux的光照度,比如白天3 000 lux以上的全光谱LED强光可以帮助入睡,改善夜间褪黑素水平辅助睡眠[17]。再比如当受试者日间上午增加晨光(10 000 lux)暴露0.5 h,可以有效提前褪黑素的分泌高峰期,可帮助入睡时间提前25 min[18]。光谱选择方面,研究发现过滤蓝光光疗法对睡眠障碍患者在临床上有疗效[19],原理是紫光和蓝光照射诱导神经兴奋性增强[20],通常白天发生。已知褪黑素水平受光波长度的影响,对褪黑素的分泌抑制效果最强的光波长一般在范围450~500 nm间[21]。动物实验证实了上述观点。Hesham等[22]研究发现,不同颜色的光对鸡睡眠次数的影响有明显差异,影响高低依次为:红色<黄色<蓝色、绿色。研究还发现光暴露时段和时长选择也非常关键。白天的强光照射会减轻夜间光对褪黑激素分泌的抑制[23],一定范围内光照持续时间越长,失眠的治疗效果越佳。例如,兰莉[24]研究了阿尔兹海默病患者的睡眠问题,白天利用10 000 lux光分别照射30、60、120 min,结果发现患者的夜间褪黑素水平和睡眠质量均有明显提升,时间越长,睡眠越好,但褪黑素无累积效应。目前已有临床实践案例证实光疗法对睡眠障碍治疗有效,遵照《中国失眠障碍诊断和治疗指南》,临床已有实践将光疗用于老年稳定期缺血性脑卒中患者的睡眠障碍治疗[25]。但光疗法并非对所有睡眠障碍人群均有疗效,分析原因可能来自患者群体异质性的限制。对于光疗法适用条件研究人员认为光疗的治疗时间和过程要限制在合理范围,受试者过度治疗可能会出现轻度躁狂症,停止光疗后可自发缓解。而其他常见的副作用还包括眼睛疲劳、恶心、诱发偏头痛等[26],这些副作用通常可以通过减少光的剂量(强度、持续时间或两者均有)、增加光源的距离、调整光照时间等办法解决。此外,光疗法还存在起效慢的特点,实践中常与外源性褪黑素联合使用治疗睡眠障碍。研究表明,褪黑素联合光疗可使得睡眠时相后移综合征患者的睡眠时相提前,治疗3个月后其效果仍可维持[27]。总之光疗法是一种兼顾疗效、耐受性和安全性的治疗手段,应持续讨论和研究,同时密切关注该疗法的适用条件和范围。

1.2 声因子改善睡眠研究

国内外学者从音色、声频、声刺激方式等多方面开展了声疗改善睡眠的方法研究[27]。音乐法治疗睡眠障碍古今中外已有共识。多项研究显示音乐对各年龄段人群的睡眠情况均有改善作用[28],例如,在草原公路模拟驾驶实验中[29],在30 min的疲劳恢复期内,使用α波和θ波音乐的音乐调节组驾驶人驾驶疲劳恢复时间为12~15 min,自然恢复组的疲劳恢复时间为27~30 min。音乐疗法改善睡眠的主要机制包括声音刺激人体多巴胺、皮质醇、去甲肾上腺素等激素的分泌,减少交感神经系统的活动,放松紧张肌肉、改善情绪,从而提高睡眠质量[30]。声频研究方面,发现类脑波频率的声音可缓解或治疗睡眠问题。例如,频率在8~14 Hz的α脑波音乐在临床已用于治疗失眠[31-32]。其原理是接受α脑波音乐的受试者可产生与自身入睡时同频的α脑波形成共振响应,显著增强α脑电波振幅,达到改善睡眠效果。

此外,白噪声[33]和粉红噪声[34]是研究较为广泛的两种改善睡眠的声音。生活中的自然声如雨声、风声、水流声等接近于白噪声,是一种单调可预测的无意义声波,可作为单调刺激诱发睡意,并通过掩盖环境噪声而诱导和维持睡眠。白噪声助眠机制是其单调有规律性引起的谐振效应会降低大脑活跃水平,促进脑电δ节律增加,产生疲劳感和困倦感[35]。已知当人体δ节律波(0.50~3.99 Hz)≥20%时,为非快速动眼睡眠的N3期,是一种全脑抑制状态,不易被唤醒。医学研究中已发现白噪声疗法可改善睡眠质量,在青年人群、新生儿、老人患者中均有疗效[36]。例如,研究显示白噪声可帮助延长冠心病患者的睡眠时间,通过掩蔽环境噪声诱导入睡[37]。

粉红噪声属于中低频段噪声,比白噪声具有更低频率,已知人的耳朵对高频特别敏感,故而粉红噪声比白噪声更加令人愉快舒适[38]。粉红噪声通过降低脑电波的复杂度,诱导更稳定的睡眠时间,提高睡眠质量,与白噪声的机制类似[39]。例如,西北大学的一项研究中,对9名患有轻度认知障碍的志愿者进行了隔夜粉红噪声刺激试验,刺激后受试者睡眠慢波活动增加了20%~40%,深度睡眠增强[40]。

不同刺激方式对睡眠的改善作用研究方面,以相位为目标或有节律(约1 Hz)的声音刺激对慢波睡眠有促进作用[41]。报道发现专门针对内源性慢波相位的声音刺激可以增强青年人群的睡眠慢波振幅,提高睡眠质量[42]。来自不同研究小组的研究也证实了这一结论。例如,利用非麻醉豚鼠模型的实验结果同样表明在慢波睡眠时期,声音重复刺激可明显引起听觉丘脑神经元的慢波振荡同步且振幅增强[43]。声疗法干预睡眠特别在临床护理方面也已有实践案例佐证。在针对肺癌术后患者睡眠质量的调查中发现[44],240例患者随机分为对照和干预组,对照组给予常规术后护理,干预组增加个体化音乐干预,包括从术后24 h开始,至术后7 d转出ICU结束每天固定给予两小时音乐干预,结果显示干预组睡眠障碍发生率(42.1%)明显低于对照组(56.3%)。然而声波刺激治疗睡眠障碍也有一定的局限性。特定频率声波和自然声音等刺激具有改善调节精神情绪、帮助睡眠的疗效,但长期暴露于噪声之下会诱发精神疾病,损伤认知功能,例如利用白噪声改善睡眠时应当注意控制好声压级和噪声频率,注意暴露条件[45]。

1.3 温度改善睡眠研究

环境温度对睡眠的影响明显,温度过高或过低均不利于睡眠,因此通过设置合理的温度范围可以改善睡眠。研究表明,室内温度通常保持在23 ℃时睡眠质量最好,表现为睡眠潜伏期最短,慢波睡眠最长[46]。当睡眠期间环境温度呈U形变化时有利于提高睡眠质量[47]。Lan等[48-49]测试了整晚环境温度U形(先下降后上升)或倒U形(先上升后下降)两种变化对睡眠质量的影响,发现睡眠后期一定范围内的温度调升可帮助结束睡眠促进唤醒,入睡后逐渐降低环境温度,可延缓最低核心体温的到来,增加深度睡眠时长。此外,利用温度因子干预睡眠疾病也有实验证据。一项研究用额温调节器对失眠患者的前额部进行两晚热疗,结果发现温暖大脑可以降低睡眠潜伏期、延长睡眠时长、提高睡眠质量。该方法成功改善了失眠患者的入睡能力,且具有较高的安全性[50]。无论是青年还是老年失眠患者中,皮肤温度轻微升高均可缩短其睡眠潜伏期[51-52]。当诱导皮肤温度升高0.4 ℃后发现可抑制夜间觉醒,将失眠症患者的睡眠转移到更深的阶段[53]。机制研究显示环境温度可调节和注意力有关的额叶区θ波段脑电功率,θ波同时影响人们的情绪和睡眠[54],因此通过调控温度来治疗睡眠疾病具有可行性。临床实践中温控法治疗失眠已用于癌症患者人群。例如,苏州大学附属第二医院的一项研究发现,中药热熨敷技术可有效改善患者睡眠障碍症状,延缓化疗导致的癌因性疲乏加重,提高其睡眠质量[55]。温度调节的办法具有经济实惠、无不良反应等优点,同时患者接受度高,疗效明显。温度调节已成为一种良好的睡眠障碍治疗手段。

1.4 振动疗法改善睡眠研究

无论是婴儿容易被轻轻摇动入睡,还是成年人在长途汽车中容易打盹,事实证明轻微的振动可促进睡眠[56]。研究发现,在45 min的小睡中,受试者在持续摇晃床的帮助下可更快入睡[57]。他们还研究了整夜摇晃对睡眠及相关脑电波的影响。实验招募了18名健康成年人,在第一晚习惯实验室环境后,研究人员安排志愿者又在实验室进行两晚睡眠,其中一晚睡在轻轻摇晃的床上,另一晚则睡在相同的但没有摇晃的床上,实验全程接受睡眠监测。数据表明志愿者在摇晃时入睡更快,并且一旦入睡,他们在非快速眼动睡眠时期获得更长时长,且期间醒得次数也更少。对其他哺乳动物的研究也发现了类似的结论。在小鼠研究中[58]使用往复式振动器在小鼠睡觉时摇动它们的笼子,虽然发现针对小鼠的最优摇晃频率是适合人类频率的4倍,但结果还是表现为摇摆振动可缩短鼠入睡时长,增加其睡眠时间,但小鼠并没有表现出睡得更深的迹象。为探究其机制,有研究利用睡眠模型实验动物黑腹果蝇证明了单调的机械振动刺激在睡眠诱导中可发挥重要作用[59]。研究人员将果蝇活动监测箱放在多管涡旋仪上,让涡旋仪的小幅振动模拟振动刺激。在建立了1 d的基线睡眠/觉醒行为后,在12 h光照和12 h黑暗条件下对果蝇连续振动1 d。结果发现振动期间所有果蝇(包括雄性和雌性)的睡眠时长都显著增加,并且果蝇对会使其觉醒的光脉冲反应更弱。果蝇从振动睡眠中觉醒后更加清醒,表明在振动过程中果蝇睡眠质量更好。分析机制可能是反复刺激的习惯化带来困倦感且降低了唤醒感,单调机械刺激有助于增加睡眠倾向。总结来看,振动疗法治疗睡眠疾病具有可行性。现阶段临床上已采用声音和振动联合刺激疗法治疗失眠症[60]。研究将30名失眠症状患者分为两组,实验组受试者在接受常规失眠症治疗的同时在入睡时接受持续约60 min的听觉刺激,并且每周两次在白天使用特别设计的椅子接受振动和听觉组合刺激,持续24 min;对照组仅在同一时期接受常规护理治疗。测量受试者睡眠时长并进行失眠程度指数问卷调查,结果表明振动和声刺激有疗效,改善了患者睡眠时间和失眠严重程度指数问卷得分,分析其机理,猜测是接受振动声刺激改变了失眠症患者的大脑功能连通性,从而改善了睡眠。这些物理因子联合应用研究有助于找到治疗睡眠疾病的新方法。振动疗法干预睡眠有一些适用条件应当注意。例如,一些睡眠舱设备在工作状态产生水平震动,不利于前庭功能失常的失眠患者使用。

1.5 电磁疗法改善睡眠研究

现阶段使用电磁刺激改善睡眠的方法主要归纳为电疗法和磁疗法两类。已知失眠发生时患者脑部神经元兴奋性增高,异常放电情况明显,细胞因子等代谢物质含量波动变化[61],而一定强度的电刺激可以改变神经细胞的代谢,从而调节神经系统抑制大脑皮层神经元异常放电,帮助治疗失眠[62]。以电针疗法为例,吴建丽等[63]测定了不同频率电针刺激对睡眠剥夺大鼠下丘脑内免疫因子IL-1β、IL-6和TNF-α含量的影响,发现治疗组大鼠下丘脑免疫因子浓度明显低于空白组健康大鼠,抑制这些免疫因子可参与睡眠调节,舒缓紧张,表明电针疗法治疗失眠有效。临床上运用电针疗法已成功改善了失眠患者睡眠状况,患者入睡潜伏期缩短,实际睡眠时长增加,睡眠效率提高,且睡眠觉醒次数减少[64]。

磁疗法中目前报道较多的是重复经颅磁刺激(repetitive transcranial magnetic stimulation,rTMS)用于治疗慢性失眠症[65]。该方法是以固定频率和强度连续磁场刺激作用于某一脑区,实验发现低频(≤ 1 Hz)的重复rTMS能够抑制大脑皮质的兴奋性,可增加慢波睡眠波幅,加深睡眠[66]。临床上已使用经颅低频交变电磁场发生设备对脑损伤后遗症患者睡眠障碍进行治疗,结果所有患者临床症状均减轻[67]。分析其中的原理是:外置设备的平行线圈在患者头部周围产生交变电磁场,引起脑内产生感应电流和交变电场,使得脑内蛋白质的电子极性交替加速,改变细胞膜电位,增加细胞膜的通透性,加速新陈代谢达到促进和改善脑血液循环、脑组织营养,纠正组织缺氧、缺血的疗效,最终达到治疗和改善睡眠障碍的目标[68]。

除去低频磁场的作用,动物实验发现一些高频的射频电磁辐射暴露后对睡眠具有积极的作用,例如,射频辐射可增加大鼠的平均睡眠时间与慢波睡眠时间约15.5%和14.6%,且快速眼动睡眠潜伏期缩短[69]。另一方面,有研究表明射频辐射特别是手机等电子设备可以危害睡眠健康,射频对睡眠改善治疗需要特定的频率强度等条件[70]。除去交变磁场,一些静态磁疗手段也被用于治疗改善失眠多梦等症状,比如临床上常用的磁疗方法有敷磁法、旋磁法[71],原理是用铁氧体磁块贴敷穴位,磁块与人体电磁场交互作用从而引起电子转移和交换,调节大脑皮层功能,治疗失眠症。值得强调的是,无论是电刺激还是磁疗刺激法,都是通过改变频率来改善脑部神经功能,在使用时需注意适用范围。一般颅内有金属物患者、癫痫患者、孕妇和体内安装心脏起搏器的患者慎用,患有神经系统疾病人群应严格控制条件遵医嘱使用[72]。

1.6 物理压力刺激改善睡眠研究

深层压力刺激能够改善睡眠。如盖重被子(6~8 kg)入睡,一个月时间就能显著改善睡眠,减轻抑郁和焦虑的症状[73]。原理是提供深层压力刺激(deep pressure stimulation,DPS)能够使副交感神经兴奋同时降低交感神经兴奋性[74],交感神经系统兴奋通常增加焦虑、紧张和“战斗或逃跑”反应,副交感神经系统主要参与机体“休息和消化”活动和多迷走神经反应,交感神经的兴奋会过度激活去甲肾上腺素系统,引起呼吸和脉搏加快,而副交感神经兴奋则会使呼吸和脉搏频率降低,使机体迅速平静,从而产生镇静效果,降低机体警觉性,缓解应激状态,进而促进睡眠[75]。此外,通过DPS可以促进人体分泌更多的褪黑素和血清素,降低皮质醇,解除紧张状态[76]。一项关于自闭症儿童患者失眠的研究表明,利用DPS可以缩短自闭症儿童入睡时间,提高清晨情绪[77]。DPS在临床上实践典型案例即重力毯治疗,已研究发现慢性失眠的成年人使用重力毯后,多导睡眠图结果显示受试者睡眠总时间增加,夜间觉醒减少,主观描述睡眠质量提高[78]。然而DPS刺激治疗睡眠障碍需注意适用条件,并非所有人群适用。例如,重力毯治疗时需要介入过程管理,受试者应及时反馈体验,医护人员保证治疗过程安全性,特别是具有特殊疾病的人群,如呼吸系统、心脑血管等基础病患者在使用前应咨询并遵照医嘱,8岁以下儿童不建议使用重力毯进行DPS刺激来改善睡眠[79]。

另外一种机械刺激——针刺法[80]可激活外周神经系统,传递神经冲动影响睡眠相关物质的改变,进而调节睡眠-觉醒周期。Bo等[81]研究发现蒙医温针可治疗大鼠失眠,使其下丘脑、海马和前额叶皮层中白介素IL-1、IL-2、IL-6及TNF-α的水平明显降低,调节睡眠。临床上应用针灸等针刺方法已改善多类睡眠障碍,包括高血压合并失眠患者,围绝经期失眠、颈源性失眠等[82]。针刺激是一种安全、有效的治疗睡眠障碍的疗法,但对于针刺部位的选择及其疗效差别,未来还需要进行大样本研究以获得更多的数据支持。

2 物理干预睡眠设备产品

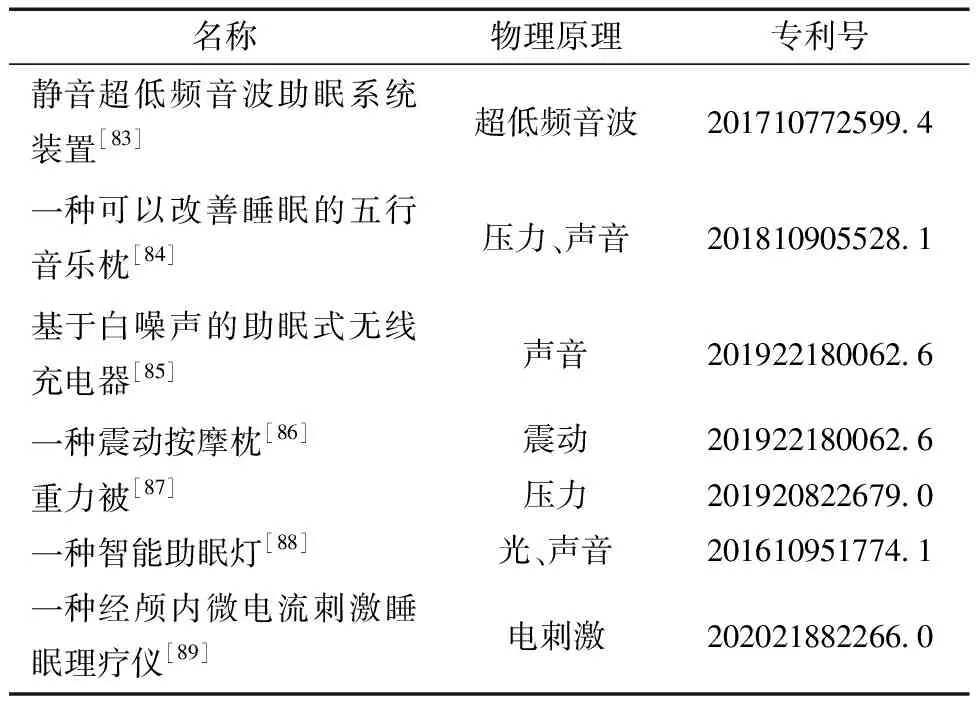

目前中国睡眠障碍人口众多,积极探讨物理治疗手段有着广阔的应用前景。如表1所示,列举了近年来利用物理因子改善睡眠的一些设备仪器。

表1 物理法睡眠干预设备

(1)音波助眠系统装置。包括低频音波助眠仪[83]、五行音乐枕[84]、白噪声助眠仪[85]等装置。这些装置的基本原理均利用声音疗法,无论是白噪声还是五行音乐,其目的是形成脑波同频的共振波,配合调理人体生物节律紊乱状态,增强睡眠波,实现帮助睡眠的功效。

(2)震动按摩枕头。这类设备[86]的科学依据是使用者接受反复刺激形成习惯化,降低人体唤醒感,单调机械刺激改变了失眠症患者的大脑功能连通性,增加了睡眠倾向。

(3)重力被。也叫重力毯[87]。其原理即为持续给予身体一定程度的压力,可以使身体感觉被拥抱,从而放松神经系统,提高血清素和褪黑素的水平,降低皮质醇水平,而这些激素变化将会改善情绪,促进睡眠。

(4)助眠灯。主要依据光疗法并配合声疗法改善睡眠。助眠灯[88]工作原理是佩戴后在睡眠过程中监测并分析大脑活动,在监测到大脑深度睡眠的慢波时,通过声音刺激增强慢波,促进深度睡眠。

(5)微电流刺激理疗仪。这类睡眠理疗仪[89]的原理是“经颅微电流刺激疗法”,利用电磁场刺激,改变患者大脑中异常的脑电波,促使大脑分泌相关神经递质和激素,最终实现干预缓解失眠的作用。

3 展望

物理治疗干预睡眠的优势在于操作方便,成本不高,疗效和安全性正逐渐被认可。但目前临床对于应用物理治疗手段还存在一些局限性。睡眠干预物理治疗方法的探索任重而道远。中国学者近年来在睡眠障碍治疗、睡眠健康研究领域也取得了重要的研究发现。复旦大学黄志力教授课题组长期致力于睡眠与失眠机制研究,例如,近期的研究发现了五个调控睡眠觉醒新核团(尾壳核、腹侧苍白球、伏隔核、吻内侧被盖核、嗅结节等)及神经环路,利用药理遗传学和光遗传学方法发现特异性激活伏隔核D1受体阳性神经元可将小鼠从睡眠中唤醒,并延长清醒时间;反之,抑制这一类神经元活性动物表现为睡眠增加,并出现筑巢行为[90]。南方医科大学张斌教授研究团队的研究显示,青少年长时间使用手机可产生睡眠及情绪问题,且存在恶性循环;长时间使用手机影响睡眠的机制之一是夜晚手机屏幕的光线抑制体内褪黑素的正常分泌,可引起昼夜节律延迟,导致入睡困难[91]。复旦大学林燕丹教授团队专注光健康和智慧照明领域,探索光影响视觉和生物效应的量效规律,例如其团队研究发现夜间使用高相关色温(correlated color temperature,CCT)灯与大学生睡眠时间延迟有关,且在不同昼夜节律习惯的国家存在差异[92]。林教授团队同时助力服务于中国光疗市场,参与开发的光疗仪已用于睡眠障碍人群光辅助治疗。此外,中国学者在睡眠障碍研究领域的其他研究成果,诸如老年人群中睡眠障碍与痴呆发生密切关联、孕妇患不宁腿综合征是一种常见的睡眠障碍、婴幼儿频繁夜醒影响认知发育水平等,昭示着中国对于睡眠障碍人群的关注逐渐扩大,提升睡眠质量为民生所需,刻不容缓。

今后在科学研究中应当重点关注以下几个方面。①如何明确物理治疗的量效关系,解决物理疗法干预时存在个体吸收异质性问题。明确各物理疗法的适用条件和适应证范围,为患者定制个性化物理诊疗方案,提高物理治疗疗效并明确治疗的量效关系,应当是今后研究的重点。②解决患者依从性问题。当前物理手段治疗睡眠障碍存在起效慢,治疗周期较长的情况,常作为康复期内辅助治疗的办法,对患者的生活和行为习惯可能带来影响。如何结合患者的兴趣爱好及生活方式进行治疗值得今后深入探讨。③解决物理因子干预睡眠治疗的效应机制不明晰的问题。物理干预在睡眠障碍治疗领域已表现出明显的应用价值,但在临床使用中尚不能作为治疗主方案推进,其中“卡脖子”的关键原因是物理手段的分子机制不明晰。简言之,随着科学的发展我们对于睡眠的认识和研究将不断完善和深入,物理疗法干预睡眠大有可为。针对以上三个问题,提出以下三个研究发展方向。

(1)挖掘中医理疗资源。除了本文中所提及的物理手段和科技设备外,值得关注的是应充分发掘中国特有的中医特色物理理疗方法,如针灸、穴位按摩等,深化各类物理手段干预睡眠的效应机制研究,结合患者生活实际制定个性化睡眠干预方案,最大化发挥物理治疗手段效用,帮助患者解决睡眠障碍,提升生活质量。

(2)物理、化学、生物治疗等多手段联用,对治疗效果作出合理评估。睡眠障碍的干预方式除物理疗法外,还包括心理治疗、化学药物治疗等,这些疗法的组合应用效果事半功倍,因此依照患者病情探讨治疗方案搭配,形成“组合拳”,特别是加强物理疗法的使用和相互联合应用,并协同其他治疗手段给予合理效用评估,帮助患者提高物理治疗的积极性,将是未来值得研究的内容。

(3)深化分子机制研究,协同推进睡眠理疗设备的研发。物理手段在睡眠干预方面优势相较于其他手段是具有较好的安全性,在剂量控制范围内几乎无毒副作用。大力推进科学试验研究和产品研发,在研发中注重结合患者的个体适用性,例如一些睡眠理疗产品的适老化开发、个性化定制等,同时强化分子机制科学研究,做到真正让患者科学合理利用物理治疗手段来帮助其解决睡眠障碍,是未来值得深入探讨研究的课题。