将军作家丁秋生的成长“源泉”

杨逸东

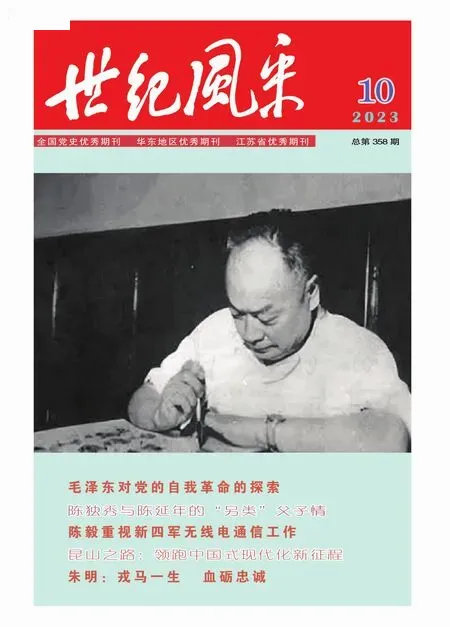

丁秋生(1913-1995)

1964 年,一部名为《源泉》的长篇小说正式出版,这部特殊的文学作品,描写了解放战争期间一个名不见经传的小队,从洛阳战役到开封战役之间发生的故事,别开生面地诠释了小队中平凡的“解放军战士”在政治工作中思想转变的过程。与其说《源泉》是一本小说,倒不如说更多的是作者政治工作和战斗经历的汇总,是作者人生思想转变的心路历程史。小说一经出版,凭借着生动的故事和鲜活的人物形象,受到了广大部队官兵的喜爱,人们这才惊讶地发现,《源泉》的作者竟然是开国中将丁秋生。

丁秋生有着如《源泉》中主人公那般跌宕起伏的从军经历,他于1930 年参加工农红军,1932 年正式加入中国共产党,曾任团政治委员、旅政治部主任、纵队政治委员、浙江军区副政治委员、华东军区干部部部长、海军北海舰队政治委员、南京高级步兵学校政治委员等职。经历过艰苦卓绝的第五次反“围剿”战争和二万五千里长征,在解放战争中率部参与鲁南、鲁西南、豫东、淮海、渡江等战役战斗。在他一生的革命生涯中,经历过多次命悬一线的险境,又一次次率部化险为夷、屡立战功,为中国人民解放事业和军队建设作出了卓越的贡献。1955 年,丁秋生被授予中将军衔。

一、响应毛泽东号召,决心投身革命

1913 年10 月,丁秋生出生在湖南省湘乡县莲花桥一个穷苦人家。父亲在他还没出生时就外出谋生,从此一去不返,杳无音讯。7岁的丁秋生和母亲相依为命,为了活命一路逃荒来到江西安源。几年后,11 岁的丁秋生进入了安源煤矿工作,小小年纪在矿场中注定要饱受欺压。20 世纪二三十年代的中国,军阀混战,百姓食不果腹,饿殍遍野,丁秋生作为矿工,出得一身的力气,换不来半天的粮食,他和工友们没读过书不认识字,只会抱怨世道艰难,不给人活路,却不明白苦难的根源在于剥削和压迫。恰在此时,毛泽东、刘少奇、李立三等人先后多次来到安源,向工人们传播革命道理。像丁秋生一样的工人们逐渐认识到,想要改变中国的社会现状,改变自己的悲惨命运,只有革命一条道路。毛泽东等带领矿工们组织了属于工人自己的团体——安源路矿工人俱乐部。在对俱乐部成员的演讲中,毛泽东用煤矿工人们都听得懂的直白语言,讲述着让人振聋发聩的革命真理。他说:工人们干的是牛马活,吃的是猪狗食,是命苦吗?不是!根子是穷人身上压着三座大山,所以,工人农民要解放,就要团结起来,拿起枪杆子,打倒帝国主义,打倒封建势力,打倒贪官污吏,推翻旧制度,建立工农兵苏维埃,由工人农民来当家作主人。

丁秋生在台下听到毛泽东的话,一时间只觉得醍醐灌顶,往日在困苦中想不明白的道理,被这寥寥数语解释得明明白白。就在17 岁这一年,丁秋生坚定了自己的信念,毅然决然地走上了革命道路,加入红军,决心摆脱压迫和贫困,做国家的主人。

入伍后,小小年纪的丁秋生敢于争先,带领敢死队奋勇冲锋,屡立战功,也多次负伤。

丁秋生接连参加了4 次反“围剿”战役,他本人也在第四次反“围剿”战役胜利后升任红3 军团第4 师10 团5 连政治指导员。1933 年12 月,丁秋生被选拔去红军大学政治科学习政治工作。

1933 年9 月,第五次反“围剿”战役中,在以王明为首的“左”倾教条主义者的领导下,党中央指挥部队采取了错误的军事战略,造成了基层战士和政治干部极大的伤亡。为了补充政治干部短缺,1934 年1 月,还没有结束红军大学学习的丁秋生被任命为红9 军团14 师41 团政治委员,火速率部参与坚守广昌的阵地反击战。在广昌战役中,国民党集中了11 个师的兵力进攻广昌重镇,红军遭遇到前四次反“围剿”战役中都没有出现的严峻挑战。在敌人的成倍火力压制中,丁秋生凛然不惧,他站在城头上对着红军战士们高呼,鼓舞战士们坚守阵地,将国民党军打下城去。他的话音刚落,国民党军的机枪从远处扫来,子弹呼啸间,丁秋生的左臂皮开肉绽,鲜血顿时涌出,丁秋生只觉得剧痛袭来,眼前一黑,倒地昏迷过去。看到丁秋生负伤,城中的战士们顿时群情激愤,他们高喊着“为政委同志报仇”,鼓起勇气再次冲向了国民党军队,凭着顽强的意志,又一次击退了国民党军队的攻城。

深夜,丁秋生被战士们抬着撤离战场,此时的丁秋生已经意识不清奄奄一息了,第14 师师长张宗逊见了急忙向卫生员询问丁秋生的伤势,卫生员回答道,政委的左臂动脉被打断,出血量很大,急需输血。张宗逊当即决定将丁秋生送往瑞金红军医院抢救。到达医院后,傅连暲院长第一时间组织手术救治。由于丁秋生出血量较大,而反“围剿”战役中将士伤亡数量激增,红军医院血液存储不足,只能安排数十位红军将士现场为丁秋生输血。经过7 天7夜的昏迷,丁秋生奇迹般地脱离了生命危险,带着一只受伤的左臂,带着红军战士们给予的第二次生命,丁秋生再次踏上了革命道路,调任红3 军团5 师13 团总支书记。

二、跟随红军踏上长征,与毛泽东患难与共

随着第五次反“围剿”的失利,中央红军为突破国民党军队的包围,不得不实行战略转移,开始了艰苦卓绝的长征。在长征出发之前,丁秋生调军委红星纵队担任民运干事,主管民众工作,负责为中央领导做好前期接洽工作。因为工作,他和中央领导接触的机会也多了,逐渐和毛泽东等人熟悉起来。

遵义会议之后,丁秋生调任军委干部团第1 营政治委员。长征行军艰难,时常一天内就要做出多次行军方向的转变,为了及时跟进最新的作战状况,毛泽东经常向干部团询问战略安排事宜。在交流作战计划之外,他还总是亲切地询问干部们的家庭情况和革命经历,当他听说丁秋生是从安源走上革命的,当即感慨道:“安源出来的人现在剩下的已经不多了。”

红军到达毛儿盖时,红军为过草地做准备,丁秋生还负责收容队的工作,对掉队战士进行收容和援助。毛泽东等中央领导对这些掉队的受伤战士极为关心,他多次叮嘱丁秋生,让他一定把掉队人员照顾好,让每一位同志都走出草地,让他有困难及时向上级汇报。面对毛泽东的再三嘱咐和党中央领导的信任,丁秋生一再保证,一定会克服一切困难走出草地。见负责收容的丁秋生没有战马,运输掉队人员不易,干部团团长陈赓决定将之前缴获的一匹枣红马分配给丁秋生,丁秋生见了格外喜爱,一直悉心照料。枣红马体态健硕,毛色光亮,毛泽东见了都止不住地夸赞:“真是一匹好马哟!”丁秋生见毛泽东的战马老迈,中央机关所带军备又多,当即表示将枣红马上交给中央,让它为革命再尽一份力。毛泽东和周恩来听说了,坚决不同意,告诉他相比于中央,应该把战马用在红军最薄弱的最有需要的地方,并指出,丁秋生负责红军的殿后工作,掉队的战士比中央更需要战马的帮助。见丁秋生不再坚持将战马上交,毛泽东拍了拍枣红马的脊背打趣道:“我们的战马也是革命功臣!”

红军到达陕北之后,干部团缩编为干部营,丁秋生也因为表现优秀,被提拔到中央通信警备连当指导员,直接负责中央首长的警备工作。此时的红军刚刚到达陕北,面对国民党的多次进攻,他们凭着得当的统筹指挥和积累起来的优秀战斗素养连续取得胜利,毛泽东等中央领导人也都心情大好。一天深夜,外出散步的毛泽东恰巧遇见丁秋生带队巡逻查岗,对于这个从安源一路走来的红军将士,毛泽东有些印象,于是便和丁秋生聊了起来。毛泽东关心了丁秋生和警备连战士的工作情况,肯定了他们的辛苦付出。他和丁秋生边走边聊,亲切地询问丁秋生家乡在哪里,听到丁秋生的家乡是湘乡县莲花桥,毛泽东很高兴地表示他们二人的老家离得很近,只相距40 多里路。继而他又关心丁秋生参加革命之前有没有念过书,丁秋生回答说是参军之后学的文化,认识的字不多。毛泽东听了,叮嘱道,打仗的同时,也要把文化知识学好。说话间,毛泽东见丁秋生左臂行动不太灵活,便问他左臂是什么时候受的伤。见中央领导这么关心他的伤势,丁秋生连忙向毛泽东汇报了自己在广昌战役中的经历,他颇为感慨地回忆说,他的生命是战友们用自己的鲜血救回来的,是党和红军将士们给了他第二次生命。听到他的话,毛泽东沉重地说:“是啊,错误路线使我们遭受多大的损失,失去了多少好同志啊!”见毛泽东的心情低落,丁秋生连忙说起了自己第一次见到飞机的趣事。丁秋生说得轻快,但其中的危险毛泽东听得清清楚楚,他坚定地对着丁秋生说道:“你命大,我们红军也命大!”又向丁秋生肯定,红军经受了这么多苦难走过来,如今队伍也逐渐壮大起来,国民党有的,不久我们红军也会有,而像丁秋生一样的红军将士们,作为骨干,一定会将红军队伍发展得越来越好,从团政委到指导员,将来可能带领一个师一个军的部队打仗,革命最终一定会胜利的!

1938 年,丁秋生任抗大政工训练队队长兼指导员

毛泽东的话语掷地有声,丁秋生听得热血沸腾,几年来一直从事政治及后勤工作的丁秋生忍不住大胆地提出了去作战部队的想法,毛泽东说:“好嘛!将来有的是机会。”

三、“受处分也要上前线”

1937 年,日本帝国主义全面侵华战争开始,抗战的烽火席卷全国,丁秋生当时任红25 军73师215 团的政委。为了适应抗日战争的作战需求,中国工农红军改编成八路军。借此机会,组织上安排丁秋生去延安抗大学习。为了更快实现自己奔赴前线的梦想,在抗大学习期间,他多次向领导提出申请,希望可以早日去前线战斗。然而,丁秋生只在抗大学习了两个多月时间,就收到了调任摩托学校政委的命令。

这所1937 年建成的摩托学校,旨在为八路军培养汽车、坦克以及航空等方面的驾驶人才。由于抗战全面爆发,干部人才短缺,摩托学校自建成以来,政委一职始终空缺。丁秋生曾担任过红军政委,并在一年内成功训练过2000 多名基层干部。能办好教导营,自然也能办好摩托学校,所以在摩托学校的政委提名会议上,丁秋生取得了与会者的一致认可。

担任摩托学校政委是在大后方办学的工作,这与丁秋生上抗战前线的梦想相悖。此时正值抗日战争防御阶段,日军从卢沟桥事变之后就持续扩大战争规模,烽火从华北向华中、华东燃烧。在日军的攻势下,徐州、上海、南京相继失守,沦陷区满目疮痍,中国军队乃至全国人民都在竭尽全力地顽强抗争。丁秋生满腔的民族仇恨无处发泄,在这种关乎国家存亡的关键时期,他只想到前线报效国家。

可惜在抗大政治部和摩托学校党委的反复催促之下,丁秋生只能去大后方报到。时任摩托学校校长的刘鼎是我国兵器工业的领军人物,在兵器工业领域造诣深厚。他听说一直空缺的政委一职终于有了安排,心中极为高兴,亲自前去为丁秋生打理住所,带他参观摩托学校。刘鼎告诉丁秋生,你人先到,任职命令随后就到。

丁秋生一听任职命令还没到,当即学校也不参观,直接收拾铺盖离开。

后方留守兵团政治部主任谭政和丁秋生同是湖南湘乡人,知道丁秋生是老革命了,平日里工作态度也都很好,听说他这次对组织的安排抵触情绪很大,便亲自去了解丁秋生的想法,做他的思想工作。

谭政从丁秋生参军后的求学经历说起,反复强调大后方办学的重要性,他劝说丁秋生军人是要服从命令、服从组织安排的,组织安排他去摩托学校,自然说明他是担任政委的最好人选。谭政反复强调去前线的机会以后有的是,但忠言逆耳,本就情绪激动的丁秋生完全听不进去,坚持不愿意去后方担任政委。

谭政见劝说无果,只能板着脸道:“你是老同志了,应该清楚这样违抗命令是犯错误,会受到组织上处分的。”对于谭政的告诫,丁秋生全然不顾,他觉得自己参加革命8 年,一直只受嘉奖,这次且不说上前线算不算得上错误,但就算是错误,一个小处分自己抗得住,组织上总不会因为这点错误开除自己。心中下定决心,丁秋生坚决道:“下处分我也不去!”

思想工作没有做成,谭政只能无奈回去,但丁秋生是当时摩托学校政委的最佳人选,谭政又把丁秋生约到延河边,两人边走边说。这次谭政仍然希望动之以情晓之以理,但不管他怎么说,丁秋生始终不留回旋的余地,说来说去都只坚持“上前线”一句话。

第二次思想工作没有做成,谭政决定正式和丁秋生谈谈,他将丁秋生叫到后方政治部,两人在办公室谈了一个多小时,丁秋生依旧坚持去前线。3 次工作都没有做通,谭政只能将情况向毛主席汇报。

丁秋生听了他的意思,反而觉得高兴,他认为毛主席知道自己的革命理想,在长征时也说过将来会有机会上前线,汇报给毛主席恐怕上前线的机会很快就会到来了。

多年之后,丁秋生回忆起这段经历,也是后悔不已,他说自己当时不知怎么的,鬼迷心窍,满脑子都是上前线打鬼子,组织和纪律都忘得一干二净,连谭政这样参加过秋收起义的老领导多次来做思想工作都被自己顶了回去。

毛主席听了谭政的汇报,当即严肃地说:“下了命令不执行,那怎么行?军队是有纪律的。管军队要严,管干部更要严,不服从命令要给予处分。”

见毛主席动了气,谭政反而向毛主席替丁秋生求起情来,他说丁秋生是老革命了,又是湖南老乡,性格他们这些领导也都是知道的。再说了,想要上前线打鬼子也不算什么错误,严肃批评一下就好,不至于要给处分。

毛泽东却不容置疑地说:“越是身边工作过的同志,越是熟悉的同志,越要严格要求。”

丁秋生著作《源泉》封面

还不满25 岁的丁秋生,几天后接到的不是上前线的安排,而是组织上的处分决定,后方摩托学校也同时撤销了他的政委调令,他被安排到八路军留守处巡视团做巡视员。在这里,他看到了抗日战争的残酷,看到了受伤战士在伤痛中苦苦挣扎,也意识到组织纪律的严肃性,认识到自己此前只顾个人想法,不管组织安排的行为的错误。此后,丁秋生又被调到军委工程学校当政委。这一次,丁秋生严格服从组织安排,兢兢业业做好本职工作。一年后,他又被调到抗战前线补充干部人员缺口。解放战争时期,他带领山东野战军参与了宿北战役、鲁南战役,为革命的胜利作出了巨大的贡献。

四、新中国成立后学习文化,写长篇小说《源泉》

经过党和人民的不懈努力和顽强斗争,革命取得了最终胜利,新中国成立了。1955 年丁秋生被授予中将军衔,后调任海军北海舰队政治委员。北海舰队是负责保卫首都北京的海上门户,侦察周边海域可能的威胁,责任重大。丁秋生第一次统率海军部队,对于这种极具技术含量的兵种较为陌生,他感到压力巨大。他牢记毛主席好好学习文化知识的嘱托,深刻意识到只有刻苦学习提升自身知识素养才能担得起这份责任。

丁秋生在岗期间,常年深入部队基层,与基层将士交流,学习海军知识,解决海军部队运行过程中的实际问题。他对自己负责的每一份工作,都全身心投入,熟悉他的战士们都说政委是“永不停歇的工作机器”。

但此时的丁秋生,一路走过艰苦的战争年代,早已不再是那个被炸弹炸倒在地又能立刻爬起来战斗的青年红军战士了。日复一日的高强度工作逐渐超出了身体的负荷,最终丁秋生在北海舰队的一次党委会中昏倒了过去。与会人员连忙将他送往医院,经过紧急抢救,他终于脱离了生命危险。组织上考虑到他的身体状况,决定让他离职休息一段时间。

在家休养的这段时间里,丁秋生找出了自己曾经写过的干部自传,这是他革命时期对自己政治工作经历的回顾和总结,这份自传语言生动,读过的文员和战友都说像是小说一样。见到这份自传,丁秋生一时动了将自传真正改写为小说的念头。

说干就干,他约见了自己曾经做过思想工作的士兵,与他们共同回忆曾经的艰苦岁月。他一边搜集材料,一边开始了创作工作。最终在两年后,丁秋生的长篇小说《源泉》出版了。

《源泉》是丁秋生政治工作的总结,将其命名为“源泉”,也代表着他对革命的思考。每一个士兵,甚至每一个中国人,都应是革命理想的源泉。在这种信念的指引下,丁秋生一生清正廉洁,并用这份节俭教育自己的子女。他将《源泉》的思想传递并发扬,见到身边遇到困难的战友,他总会第一时间施以援手。没读过书的他清楚知道没文化的苦,就坚持给希望工程捐款,给了很多孩子上学的希望。晚年的丁秋生资助了一个被父母遗弃的女孩上学,在他去世后,他的儿子丁一平继续资助这位女孩,直到她能够在社会上立足。1995 年病逝前,丁秋生躺在病床上还在反复叮嘱家人要将自己节余下来的1 万多元捐献给家乡的小学,争取多帮助几个孩子读书。

丁秋生的一生,经历过多次险象环生的生死时刻,他也一直在用生命诠释着马克思主义理想信念。从安源矿洞中走出,随着毛主席踏上革命道路,从长征到抗日战争、解放战争,再到新中国成立后《源泉》出版,可以说“源泉”一词,指的不仅仅是书中政治工作中的思想转变的源泉,更代表着丁秋生的革命信念之源。