古籍中的“园林图像”转译设计研究

朱韦光 邰杰

摘 要:聚焦于明刊本《西厢记》版刻插图中“园林图像”的构景元素与造园技法,通过景观元素的抽象表达和造园技法的引入耦合两个层面的阐述,将江西婺源特色小镇景观设计项目作为设计案例,探索对古籍版刻插图中构景元素的抽象化转译设计及对传统造园技法的继承创新,旨在强化古典与现代之间的历史逻辑关联。

关键词:园林图像;转译设计;《西厢记》;婺源特色小镇

本文所说的特色小镇景观设计项目所在地为江西婺源,其是徽州文化的发祥地之一,自古文风鼎盛,历代名人遗迹和明清徽派古建筑遍布乡野。婺源本身就具有浓厚的古典艺术气息,在其现代景观重塑的路径方法层面,需抓住婺源独特的江南地域历史文化特征。结合小镇现有景观风貌已深具传统园林建筑风格的特点,从中国古典园林中借鉴元素与造景技法并结合现代设计手法,以塑造独特且设计感强烈的、传统园林与现代景观风格碰撞融合的江西婺源特色小镇景观风貌。这样不仅能与周边景观完美融合,实现视觉、风格上的和谐统一,亦能更直观、更真实、更精准地彰显中国古典园林的历史文化气息与氛围。

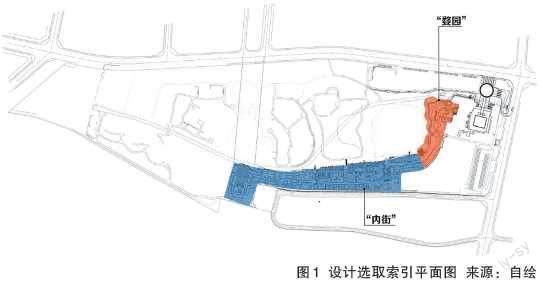

从特色小镇中选取内街与婺园(图1),从《西厢记》版刻插图“园林图像”中汲取元素与造园技法,以独特创新的现代设计手法与设计理念将其合理融入这两处最具代表性地块的景观营造当中,试图在过于古典与过于现代之间找到一种平衡,打造现代景观设计新古典、新徽派的景观风貌,并以此为小镇创新设计的“标准段”,进而引领与推动婺源特色小镇“新国潮”的整体景观风貌建设。值得注意的是,古人之造园,园主与工匠往往需要在场地进行“现场性”的设计、改动与磨合,此过程往往是反复推敲、旷日持久方能毕事[1]。而且,古人亦会将把更多的心思放在钻研园林造景技法与元素塑造上,并以此为一种休闲雅好,这一点在版刻插图的园林景象细部刻画上显露无遗。

一、景观元素的抽象表达

(一)太湖石

元素的抽象化是现代设计常用的一种手法,指针对复杂、具象的元素,在保证“形变神不变”的前提下进行概念性的抽象简化,使其更具设计感与现代感。《西厢记》各类刊本插图中的“园林图像”都包含丰富的景观元素,这些元素都是画家与刻工以写实的手法创作出来的。其中,太湖石作为古典園林的“文化符号”与最具代表性的元素,常被戏称为园林中的“常客”,同时也是中国“四大玩石”之一。因此,可在现代景观当中对外形复杂的太湖石进行抽象化表达并加以运用,使其更具有设计符号的指代意义。

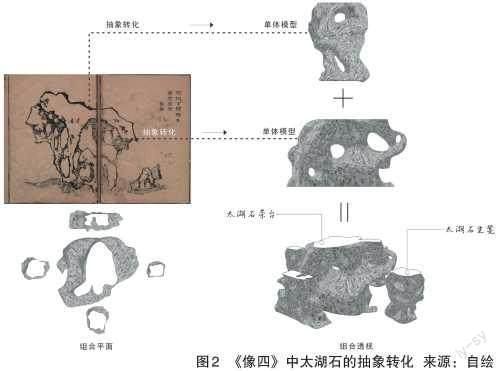

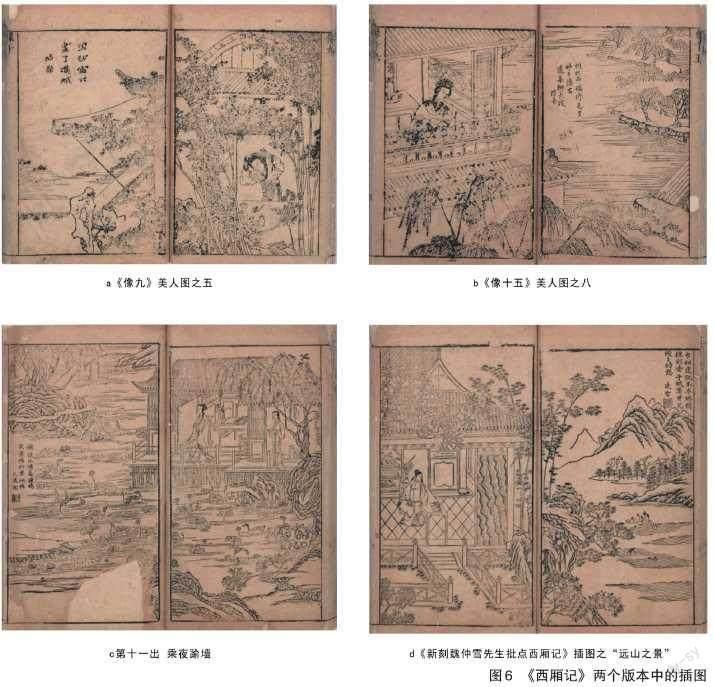

在《西厢记》的众多刊本之中,明崇祯十三年(1640年)西陵天章阁刊本的《李卓吾先生批点西厢记真本》在晚明诸刊本中形制尤为特殊,其卷前的10幅美人图与10幅四季花鸟图均为双面连式,连续交替出现,且并非依各出戏曲内容进行作图而成为自成一体的“连环画叙事”——“它们由10幅莺莺在各种不同情境的肖像图与另外10幅花鸟、怪石、竹木图等组成,一幅莺莺图后为花鸟图或竹石图,每幅图中还题有《西厢记》中的曲文等,插图成了纯粹的曲意画,且围绕剧中主角莺莺来画”[2]。这恰恰充分表明了作为人物活动场景的景观环境的插图绘制中存在主观意志浓郁的“设计性”。“景观设计中的制图是指为了按照预定目的,在达成空间感和一定形态之前,预测可能的结果以及各种问题,尝试画出合适大小、可视的图面的一种行为。在这个过程中,相比较制图者的个人兴趣等而言,设计内容本身更为重要。所以,景观设计中的制图不是作者的随兴发挥,而是必须按照设计内容的要求正确表达出来的创造成果。”[3]因此,在太湖石景观元素的抽象化设计表达中,即以此刊本为例,譬如《像四》就是专门对太湖石单体元素的精致刻画。

聚焦于婺源小镇景观规划的江南特质,作为传统古色小商铺、休闲茶铺、洽谈清吧、网红小店等云集的内街区域,最适合打造最具传统时尚风的特色景观风貌。以《像四》插图中的太湖石为设计原型,对其复杂的轮廓与表面进行抽象简化处理,形状上赋予顶部以一刀平剖的感觉,形成一个平整的台面(图2),然后可采用玻璃钢等现代材料按此造型进行加工塑造。此造型可以作为休闲景观坐凳、室外茶桌、汀步台阶,甚至花坛与水池边都可以运用此造型。另外,在交通管控方面,内街是除了人行之外绝对禁止任何交通工具进入的。因此,上述造型也可以被用作阻车石,以发挥造型上的独特功能。这些造型在颜色上尽量与周边徽派建筑色调保持统一,以白色为主、深色为辅,以实现建筑环境风格的统一。

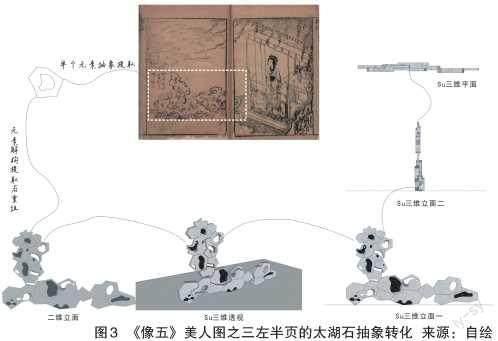

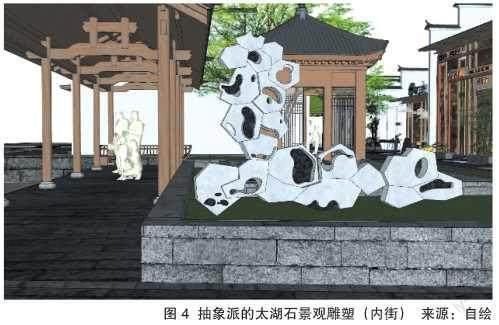

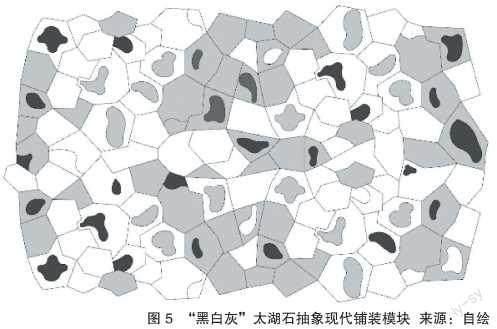

单一元素模拟太湖石的造型进行拼贴组装,最终形成一座或一组抽象派的太湖石景观雕塑,可以作为内街中的标志性特色景观小品。譬如对《像五》美人图之三的左半页的抽象转译(图3、4),即对具象元素进行抽象化解构并重组,能取得极具设计感的概念造型。此外,这种无规则的拼贴造型也特别适合运用于地面铺装,仿佛是在地面上拼出来一个抽象简化的太湖石造型,创意感十足(图5)。太湖石凭借其特殊造型,在保有传统造型意蕴即“神不变”的前提下,还可以被发掘出很多的创新设计概念,让古典园林中的经典元素符号在现代设计中继续绽放光彩。

(二)竹与理水波纹

《西厢记》大多插图刊本中都会呈现丰富的植物元素,其中不乏对竹子的刻画。竹子绝对是古人造园活动中必不可少的元素,往往象征着一种高洁品质与精神追求,在江南众多私家园林中都能看见竹子造景,其与山石、园路、水景、亭台楼阁的搭配美妙绝伦,意境十足。在《李卓吾先生批点西厢记真本》插图刊本中,《像十四》与《像四》的太湖石一样,是对单体竹元素的精致刻画,《像九》(图6a)则是对莺莺所在闺阁窗前的竹子的刻画,宛如竹中窥探。

水的静之态如池塘、湖泊等能衬托出园林安逸的氛围,动之态如瀑布跌水、小河溪流等则能突出园林生机活力的景象。园林景观有水则灵,作为园林构景不可或缺的四大要素之一,建筑依静水而立,可突出其主体地位。山石、植物、建筑凭静水而映,创镜像之画面,使得园林空间内容更加丰富[4]。然而,受到风动或因风掉落到水面上的树叶等因素影响,水面往往会泛起波纹。因此,现实中很难有永不波动的静水,而且流水之波纹动态,较适合营造画面的环境氛围与烘托人物的心理活动。在版画中,对于水的刻绘,多以流畅或曲绕的线条来表现,易于将“此处为水”这一信息传递给读者,避免被读者当作空白。如《李卓吾先生批点西厢记真本》插图刊本中的《像十五》美人图之八(图6b),就是画师刻工对流水的荡漾波纹的精致绘刻,恰如明人陈继儒在万历四十六年(1618年)师俭堂刊本《鼎镌陈眉公先生批评西厢记》卷首的“西厢序”中的最后一句评点——“可与水月景色天然妙致也”[5]。

在婺源特色小镇的婺园设计中,竹与水可谓营造古典园林景象的经典物象。竹随幽路而布,水随地势而行,真所谓“曲径通幽、曲水流觞”,均可变化多端,又可稳如心境。竹子连续且带有节奏的重复形式构成,通过灵活的组合,在竖向维度可形成高低起伏的景观变化。因此,一方面模拟版刻插图中“园林图像”的理水波纹与波浪涌动的感觉进行转译设计,另一方面又可构筑特色竹景墙或竹拱桥(图7a),使景观整体建构出的形象生动且寓意深刻。基于环境行为学原理,结合游客的游玩互动与体验性需求,采用电子像素屏与磁流体等现代设计技术,以玻璃为载体对竹与水进行更加形象的模拟(图7b),其会随游客行走的步频与身体靠近感应的变化而变化,极强的互动性、趣味性与满满的科技感可吸引大量游客前来打卡,同时流动的波纹亦更适合用于内街的广场铺装(图7c)。

二、造园技法的引入耦合

在古典园林诸多的造园技法当中,借景、对景、框景等是最为常用的几类造园技法。其中,最经典的借景手法,几乎会出现在每一个古典园林设计中。明末清初李渔认为借景主要依赖窗,“开窗莫妙于借景”,其精心营造的芥子园北侧的书房浮白轩的借景设计更是建构了一种化境。计成在《园冶》中关于借景说:“‘借’者,园虽别内外,得景则无拘远近,晴峦耸秀,绀宇凌空,极目所至,俗则屏之,嘉则收之,不分町疃,尽为烟景,斯所谓‘巧而得体’者也。”[6]此论述极为生动地阐述了借景匠心营造的方法论。

在《西厢记》版刻插图中,借景技法的运用最为广泛,在《鼎镌陈眉公先生批评西厢记》这一刊本中的“第十一出 乘夜踰墙”(图6c),莺莺站在湖边杨柳下眺望远处,近景以嫩柳、池塘、荷叶、睡鸭为主,又借远处小桥流水、幽静月色为景,近景与远景、实景与虚景相结合,深刻表达出莺莺心中对张生的爱意。在明末存诚堂刊本《新刻魏仲雪先生批点西厢记》中也有对此处情节的描绘,而张生对崔莺莺的思念之情,通过借远山之景(图6d),流露出一种分别的孤寂伤感之情。

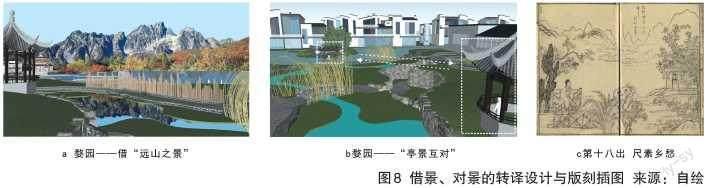

将《西厢记》版刻插图中呈现的造园技法与现代景观设计转译手法相耦合,合理地引入婺源特色小镇景观设计当中,技法运用之间亦相互结合,以构景元素来支撑造园技法的应用,即在内街与婺园当中巧妙结合园林元素加以呈现。太湖石自有的孔洞可以很好地应用于框景的造园技法,场地中的静水面及依靠周边的地势与自然环境,能够将借景发挥得淋漓尽致,以更多的自然景象来烘托与丰富小镇的园林景观(图8a)。

在婺园的景观设计中,对景则以隔空距离来实现,激发游客的好奇心与前进探索的欲望(图8b)。通过以小见大、移步换景、虚实结合来加强秘境的表达效果,以叠水溪流、置石结合植物元素来营造场地曲水流觞、生机盎然的意境,再以竹子、太湖石、围墙等园林元素结合框景等造园技法,实现竹影虚掩、墙景框实、虚虚实实、曲径通幽的园景效果。对景在《鼎镌陈眉公先生批评西厢记》“第十八出 尺素乡愁”(图8c)插图中亦如此形象表达:莺莺前靠在栏杆上,手托下巴,目眺相对的楼阁,若有所思,以对景之意来烘托画面。因此,在有限的场地当中,合理结合传统造园技法,可打造出景观独特丰富、空间流动多变的婺源小镇景观设计风貌。

三、结语

从古籍版刻插图中的“园林图像”解析出发,并以明刊本《西厢记》版刻插图为例,结合“园林图像”探究前文所述两个层面在江西婺源特色小镇景观设计项目中的应用,即通过现代景观设计手法对古籍版刻插图中的构景元素进行抽象化转译设计,实现对传统造园技法的继承与创新,旨在强化古典与现代之间的历史逻辑关联,借由“画园同构”拉近彼此间的距离。就传统造园而言,定要结合现代设计手法创新性、合理性地加以转化、分析与运用,亦要深刻理解古典园林造园技法的应用技巧及相关园林构景元素运用的寓意表达。将优秀的传统造园思想理念与历史中的“园林图像”融入现代景观设计中,不仅能一改乏味无趣且千篇一律的景观风貌,亦能因融入了古典造园艺术设计逻辑,从而为现代景观设计的文脉传承提供有据可考、有章可循的历史经典图式与经典营造法式。

参考文献:

[1]邰杰.晚明《宋词画谱》园林版画复原的“设计性”研究[J].装饰,2016(1):80-83.

[2]张青飞.明刊戏曲插图之演变及其戏曲史意义[J].文化遗产,2013(3):42-48.

[3]張泰贤.景观设计制图与表现[M].沈阳:辽宁科学技术出版社,2012:12.

[4]李嘉明.浅析中国古典园林设计中的水要素[J].科技资讯,2014(15):216-217.

[5]伏涤修.西厢记资料汇编[M].伏蒙蒙,辑校.合肥:黄山书社,2012:199.

[6]计成.园冶注释:第2版[M].陈植,注释.北京:中国建筑工业出版社,1988:47-48.