浅谈蓟县独乐寺观音阁中的精神性场域营造

孙博远 韩 玉

(中国美术学院,浙江杭州 310024)

一、佛教建筑的中式营造

在作为佛教起源的古印度,寺庙建筑最初大多以环形为祭拜空间为原型,如窣堵坡(stupа)、菩提伽耶、那烂陀遗址,这类宗教空间的营造注重以人为主体向某一核心祭拜,圈圈环绕,虽然还未受希腊艺术的影响而产生佛造像①,但也逐渐发展出了一种范式,即以“佛”为核心所营造的环形精神场域。公元前后印度的佛教思想传入中国,汉代以来与本土文化杂交孕育出种类繁多的中式佛教建筑类型,例如北魏时期开始修建、在唐代达到顶峰的以石窟为载体的龙门石窟、云冈石窟等;宋辽时期以中国传统建筑结构作为载体河北正定隆兴寺、山西蓟县独乐寺等,其中佛教建筑经历了由佛塔转为佛寺的演变过程,从魏晋南北朝时期“前塔后殿”的形制出现就已经开始显露出端倪,隋唐时期更是舍弃佛塔的地位而注重佛殿本身,而不同的佛教流派也会潜移默化地影响建筑形制,开元年间密宗传入中国,使得楼阁专为佛像而造便于供养,独乐寺观音阁的建造明显受其影响,释迦塔每层均设有佛像,也不难看出受密宗影响。

佛教寺庙的空间形制转变过程有着诸多的因素影响,佛塔的原型是因为在古印度受气候影响,为保持窣堵坡佛身塑像的神圣性,将其由室外转向室内并保留原有环绕式空间体验而逐渐诞生,在藏传佛教中我们也能看到“转山”等祭拜行为受原有空间形制影响,这种环绕的范式在缅甸、老挝等地均可见到。佛堂建筑原型则是将祭拜空间室内外合二为一而得以发展,“伽蓝七堂”等空间规划秩序就是在佛教传入中国后受汉地文化的中轴线布局影响而发展出来的[1],观音阁的平面格局便受其影响。《扬州画舫录》中记载古代寺庙建筑可作为某种文人的服装拍卖会场所②,这是一种高度世俗化的、并且具有文本流动性的空间营造观念,以上案例都体现了文化本身的包容性与杂交性[2]。中国传统建筑的特征为袒露建筑结构,如何在文化杂交的过程中与佛教建筑中的核心即佛造像在空间上产生交互性,在使人感受到建筑与造像的统一性的同时保持其原有精神内核,则是一个空间问题,同时中国佛教建筑的营造中必不可少的一个环节,为是本论文着重讨论的部分。

二、《洛阳伽蓝记》中对精神性场域的描写

关于场域的概念与性质,斯坦·艾伦(StаnAllеn)曾“场域状态可以是任何形式或空间的毋体这一母体能,统一各种不同的元素同时尊重彼此的个性……场域是颠倒的现象:不是通过几何来塑造形状,而是通过错综复杂的具体联系来界定[3]。间隙、重复、连续是关键概念。场域赋予事物以形式,但着重于事物之间的形式,而不是事物本身的形式”③,场域没有强制其中的事物皆以某一固定形式的出现,而是给予事物之间一种内部的关系与秩序。在进入佛教建筑群的时候观者大多能感受到精神性场域的存在,这皆是工匠对人、佛造像、建筑之间位置关系营造的结果。

精美的佛教建筑大多是在国力雄厚时为满足精神需求所兴建,佛像的尺度与其建筑本体营造空间的和谐一致性造就了恢宏的佛教建筑群。《洛阳伽蓝记》以空间为线索展开,借佛教建筑胜景描写表现出了一整个元魏王朝的兴衰,同时也为后人解读古代寺庙建筑所表现出的精神性氛围营造提供了重要的理论依据。其中佛国的极乐天地与世俗的凡人世界合二为一,鳞次栉比。在《洛阳伽蓝记》中有这样的描述:“浮屠北有佛殿一所,形如太极殿。中有丈八金像一躯,中长金像十躯,绣珠像三躯,金织成像五躯,玉像二躯。”,“僧房楼观,一千余间,雕梁粉壁,青琐绮疏,难得而言。”我们可以发现北魏时期就已经有传统中国庭院的殿堂僧房制,这种空间形制遍布当时的整个洛阳城,而对当时市井居民的生活描写中可以看到这种宗教性的精神场域的影响之大,例如其中对宗圣寺的描写,在北魏会有一种宗教活动“行像”,在佛教的节日中市井居民共同参加,佛教礼拜伴随着世俗化的技艺与淫乐,这种活动因使得世俗生活与宗教世界合二为一,往往万人空巷。即“士庶瞻仰,目不暂瞬。”人们的目光都与几丈高的佛像对视,所有庶民静止不动,享受与佛对视这一刻的寂静所带来的震撼。随着北魏王朝的衰败,这种充满活力的宗教生活方式,在与道家思想的竞争中也几经沉浮,伴随着落日的一声丧钟,逐渐消逝在历史的长河中。但事实上通过对北魏以后的佛教建筑群的探究,我们可以发现这种精神场域的营造观念仍然流淌在中国文化的血脉中。这种精神性空间的营造不仅仅局限于观者对其场所精神的感受。

《鲁班经》中对佛教建筑营造的记载:“架学造寺观等,行人门身带斧器,从后正龙而入,立在乾位,见本家人出放动手。左手执六尺,右手拿斧,先量正柱,次首左边转身柱,再量直出山门外止。”④古人认为修缮佛教寺庙是一种及其神圣的行为,并且佛教建筑可影响某一地区的吉凶祸福,所以建造过程十分考究,必须遵守由河图洛书衍生出的天象模数制度;此外,对于施工的工匠、工匠的行为、入庙的具体日子都有着极其严苛的规定[4],我们可以说从兴建佛教建筑最初的一刻开始直到营造结束,一种带有超越性的、“佛”的视线就已经贯穿在整个的建造行为中。

三、一种目光:菩萨低眉

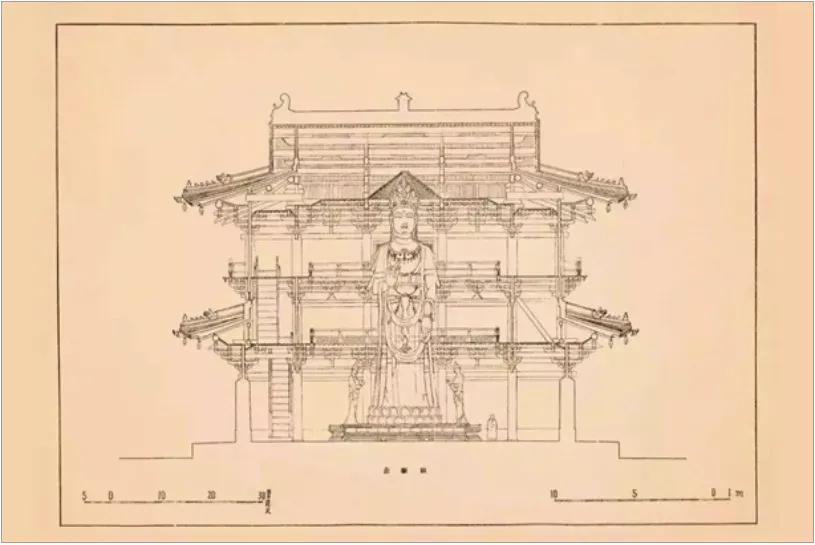

蓟州区独乐寺观音阁为现存最古老的叉柱造楼阁式建筑,外立面为两层,实则内部为三层木构梁架构造,中部无楼板,一整尊观音像如同像婴儿一般被包裹在母体之中,整体上十分和谐,各构件的水平联系较弱,但为保持结构的稳定性,上下层间的叉柱造铰接方式十分紧密,体现了通柱式楼阁的竖向承荷载方式。

图1 观音阁立面图

“金刚怒目,菩萨低眉”。护卫金刚是守护佛教净土的力士,通常怒目圆睁,向下俯瞰观者,使观者心生敬畏;而观音塑像通常慈眉善目,体现一种大慈大悲的状态。而在刚踏进山门的地面之上,信徒们依据佛教礼仪都会在此处跪拜观音阁,这里的地面已被虔诚的信徒跪得凹陷下去。根据建筑史学者丁垚的发现,此处虔诚的凹陷,正式山门内两尊天王塑像皆双目朝下瞪视,即“金刚怒目”,目光焦点落在地方。不仅如此,跪在这个位置的信徒抬头瞻仰观音阁时,刚好能透过观音阁二层平坐栏杆的空隙,看见阁内十一面观音的双眼,即“菩萨低眉”。独乐寺观音阁中的佛造像为了衬托精神性场域的营造,在观音阁内部现存的八尊塑像中(其中包括护卫金刚、十一面观音、伽蓝神等等),塑像本身或多或少都有着向下倾斜的趋势,其中金刚像向下倾斜15度到20度,压迫感十足,而十一面观音向下倾斜7度到10度。信徒们从进入山门内之时就开始与金刚造像对话,也一路与观音造像无言交流,设计者设置线索一般的造像,唤醒信徒们的多重知觉并指引其瞻仰路线与宗教礼仪,对观音造像视线角度的营造匠心独运,使人在空间上感受到自身与神佛之间的差异与一种信仰的张力,这种张力发生在同一建筑空间中,可以说独乐寺观音阁建筑本身作为一种媒介使得这种特殊的经验的发生保持了一种私密性。

图2 “金刚怒目”

图3 “菩萨低眉”

寺庙两侧壁画同样为佛教题材,以罗汉与明王为主要角色,完成二维世界与三维世界的交互的同时加强佛教精神世界的暗示,在塑像的基础上保证极乐世界在叙事上的完整性。主体十一面观音在建筑空间中占据核心地位,观音造像保留着唐代韵味并坐落在一须弥座上,其头部上方为一斗八藻井,中部以一六边形架空环绕观音四周,十一面佛头分别朝向东南西北四个方向,其背后两根金柱气势直冲云霄,其间雕塑了佛教的净土“须弥山”,下方海水浮雕中一观音居于中央,以自由的态势展现出净土的安逸。

四、精神性场域所带来的视知觉体验

独乐寺的立面遵循着黄金比例构图原则,这样的几何形制使得观者的感知趋于和谐,从一开始就潜移默化中影响其视知觉体验。宗教建筑的目的是达到一种教化的作用,其叙事的高潮为观者最后与佛像所对视的一刹那,当下感悟的瞬间则是禅宗的终极意义。在远古时代先祖们建构中华文化世界的那一刻起,我们对自然的理解、对时间、空间的认知与立义,随着历史齿轮的流转,一点一滴积累成了博大而深邃的文明。它代表了一个民族在形式审美上的一种集体无意识,一种皇权与神权所拥有的空间秩序上的最终解释权,一种通过对宇宙的思考来建构自己所能存在之“世界”的方式。

舒尔茨在《场所精神·迈向建筑现象学》中首次提出了“场所的精神”这一概念,即主观与客观空间相融合的一瞬间[5]。独乐寺观音阁中,环绕式的祭拜方式夹杂着单纯的叩拜,初入山门边感受其建筑本身被框在山门之内作为一种独特的景观,而后进入观音阁后每一个重要的节点在视线上都与佛像本身发生互动,观音造像既是一种雕塑艺术,同时也是空间的一种造型语言,借由空间的变换的来去引导观者的目光,最终使其达到舒尔茨所说“场所”的在地感⑤。在隆兴寺我们也可以发现不同的方位与佛的对视角度完全不同,或多或少都能看见佛的目光,在文学理论上来说这是一种空间叙事上的技巧,但最终的目的都是引导观者刹那的顿悟[6]。《仁王经》作为佛教典籍著作,里面提到:“一弹指六十刹那,一刹那九百生灭。”刹那一词在现代语境中的意味已经变为“极短的时间”。而佛教术语中的刹那为最小的时间单位,代指当下的一瞬间,过去被称为前刹那,未来被称为后刹那,与胡塞尔在《内时间意识现象学》中所提到的时间的三段式“前摄”“当下”“滞留”有着惊人的同构性。这种时间性的感知为场所的建构揭开了奠基性的维度,从进入独乐寺山门的一刹那,就有着一种我对于其精神性空间的充实性期待,这种前摄式的直观把握空间与时间的方式也同样在佛教建筑的当代转译中有着重要的指导意义。

结语

独乐寺观音阁以其独有的建构过程与空间原型为我们展现了一种神人合一的生存境遇,无论是魏晋雄健活力还是后来的辽宋风雅余韵,这种精神性场域的建构恰如海德格尔所说的“诗意地栖居”,即一种“天、地、神、人”融为一体的生活世界的营造。在现代化发展的同时我们也不能遗忘这种精神性空间的营造与当代转译,独乐寺观音阁为现代的佛教建筑如何营造出一种神人互动的氛围提供了有力的设计来源以及一定美学上的指导意义。

注释:

①窣堵坡(stupa)建筑最初无佛像,受古希腊雕塑艺术影响后开始产生佛造像艺术,后流传入中国。

②《扬州画舫录》记载了清代世俗闹市的景象,如“华祝迎恩”等事件均表明了鲜活的生活情趣以及皇权下的神人关系的仪式性,也体现了中国文化的精神性空间营造不仅仅体现在宗教上,足以见其包容程度之广。

③引自StanAllen,Field Condition,Paints+lines,P92。

④《鲁班经》中根据周易而衍生出的风水思想通篇可见,我们也能大致了解到古人的宇宙观,即人与自然万物融为一体,神人界限十分模糊。但随着时代的更迭,人们对《鲁班经》的解读也在发生转变。

⑤场所精神的深层次结构为主观的意识空间与客观的存在空间的融合,伴随着主体性的显现而显现,注重当下的、直观的感受。