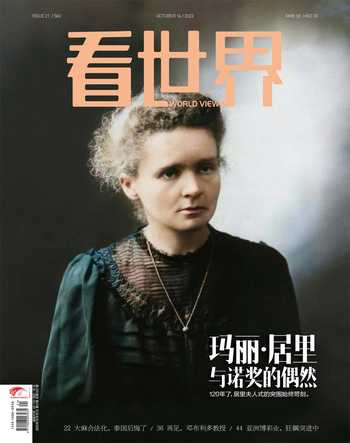

玛丽·居里与诺奖的偶然

乌游

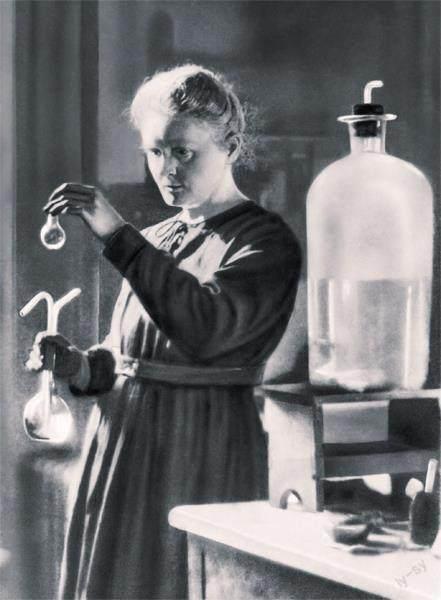

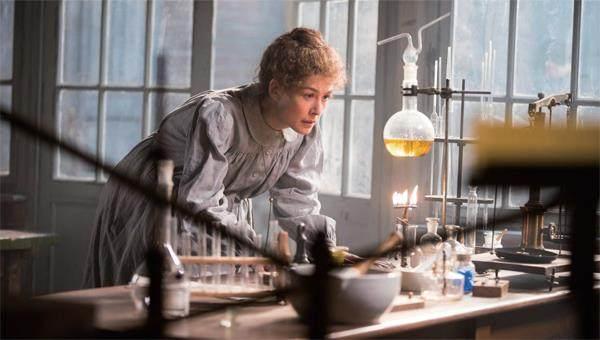

玛丽·居里在她的实验室里

经历120年的漫长等待后,拥有一副温和眼眸的安妮·吕利耶,终于成为法兰西土地上孕育出的第二位女性诺贝尔物理学奖得主。

她的博士学位由巴黎第六大学授予,在今年揭晓的诺奖中,她得以获奖的研究里也有一位名叫皮埃尔的合作者。这一切都让人无可避免地重新回忆起玛丽·居里,因为她们的命运如今已然像是巧合般轻轻贴近。

众所周知,在安妮之前,诺奖就是因为玛丽的存在而首次面向女性敞開大门。

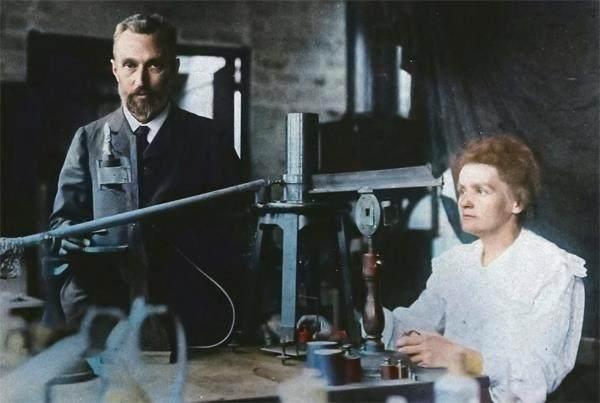

1903年,玛丽与丈夫皮埃尔,还有亨利·贝克勒尔一起,凭借他们对放射性的研究而共享了当年的物理学奖。而安妮就读的巴黎六大也有着“皮埃尔和玛丽居里大学”的别称,以纪念这对夫妇曾在这座校园里作出的科学贡献。

但百余年间,曾经由玛丽为女性点亮的科学希望明灭不定。她曾揽获的物理学奖在实质上成为男性专属的荣耀,在历届224位得主中,仅有5名为女性。

回顾诺奖的历史,人们再次被提醒,“女性”不仅具有生理意义,更是一种难以被忽视的社会处境。

而作为最早从这种处境中突出重围的女人,玛丽·居里为我们留下的遗产,其实是苛刻到近乎残忍的经验教训。

即便在非常清苦的生活条件下,她仍然感到被巨大的幸福包围。

安妮·吕利耶

巴黎第六大学

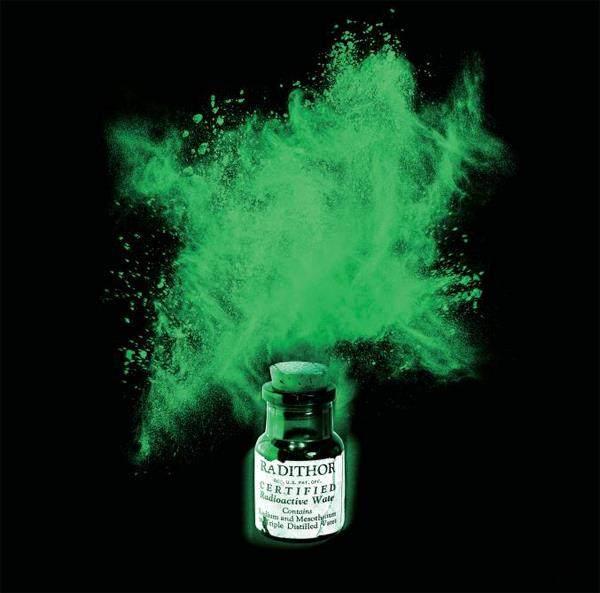

科学闪耀荧光

在流传至今的几乎所有照片里,科学家玛丽·居里的面庞始终笼罩着一种沉谧的神色,像树林深处散不开的薄雾。

她的语言只会在两个特定的时刻,流露出强烈的情绪。第一种是谈论她的丈夫皮埃尔时。1906年,皮埃尔因车祸身故,她在日记里不断地吐露痛苦,因为悲伤压迫得她“想像一头野兽似的要咆哮起来”。第二种,则是在她谈论科学发现的时刻。

19世纪与20世纪相交的那几年,一阵从原子世界中卷起的狂风正在扫荡欧洲大陆。

彼时,威廉·伦琴发现了X射线,并据此获得了第一枚诺贝尔物理学奖章。约瑟夫·汤姆森在实验中发现了从原子中“逃跑”的负电粒子,他将其命名为“电子”。亨利·庞加莱已经开始留意能够穿过双手并且在相纸上留下幽灵图像的未知射线,而亨利·贝克勒尔正是从庞加莱处获得了灵感,开始关注铀盐中发出的神秘射线。

1904年,玛丽·居里和丈夫皮埃尔在实验室里(后期上色图片)

在这场狂风过境前,人类对于原子结构的认识还停留在最初阶段。英国科学家道尔顿在19世纪初提出的原子理论占据主宰地位,他认为原子是物质世界的基本单位,认定原子处于“单一、独立、不可被分割的稳定状态”。

但欧洲各地实验室连续不断的新发现正在推翻这一基本论断。电子的发现重塑了人们关于原子结构的观念,一片新鲜又蓬勃的未知之地即将被渐次照亮。

出生于1867年的玛丽·居里年过而立,正处于体力与才智的巅峰时期。在与崭露头角的物理学家皮埃尔·居里喜结良缘后,身处原子世界大发现浪潮中的玛丽,也开始物色她心仪的博士论文选题。

“所有依赖放射性对人体进行照射的医学,都可以追溯到居里夫人。”

当时的亨利·贝克勒尔正在研究铀盐。在一场实验中,他用黑纸将照相底片严密地包裹起来,然后将铀盐置于其上。按理来说,处于黑暗环境下的底片并不会曝光,但几天之后,亨利却发现底片上出现了铀盐的影像。

被亨利察觉到的这种现象,不久后引发居里夫妇的关注,尤其激发了玛丽的好奇心。

底片的曝光,意味着铀盐可以发射出一种当时尚且未被人们了解的射线,为了进一步对这种射线以及其来源进行研究,玛丽首先想到需要对它进行精确的定量测量。

测量射线是基于电离作用。简单说来,就是铀盐散发出的射线在经过空气时会使得空气离子化,形成诸多自由电子和正离子。只要对空气中因电离而形成的微弱电流进行计量,就有可能获知这种神秘射线的特定性质。

皮埃尔热衷于针对各种实验需求制作出新的仪器,而此时他的这一科学癖好帮了玛丽大忙。

借助皮埃尔制作出的,由静电计、压电石英晶体和电离室组合而成的测量仪,玛丽对铀盐的放射性进行了精确的测量。

她得到的实验结果证实,这种放射性是铀元素的原子特性。因为她发现铀盐的放射性强度只与化合物中所含铀的数量成正比,“并不受化合物的化学性质的影响,也不受外界的光和热的影响”。

她的实验结果验证了她一开始提出的假设,而这种假设在最初被科学界的同僚认为是“令人震惊的”,因为“原子无法分割”的观念深入人心,而铀元素具有的放射性将证实原子并不一定是始终稳定的。

但玛丽并未将研究止步于此,在她此后的探索中,人们将见识到她非凡的胆魄和毅力。

为了对物质的放射性进行更加彻底的研究,她把当时已知的所有元素全部进行了分析,包括纯元素及其化合物。此举是为了验证除了铀以外的其他元素是否也会具有放射性。后来,她排查出钍的化合物也可以放射出与铀相类似且强度相当的射线。

为此,她建议用“放射性”这个名称来定义这种新发现,因而铀和钍这类元素才被后人称为“放射性元素”。

在对所有已知元素的放射性形成清晰认识的基础上,一个更加震撼世人的新发现,已经从海面浮现出了冰山一角。正是在全面排查纯元素及其化合物的苦工中,玛丽注意到一些含有铀和钍的矿石显示出了异常高的放射强度。

法国伊夫林省,玛丽·居里的故居

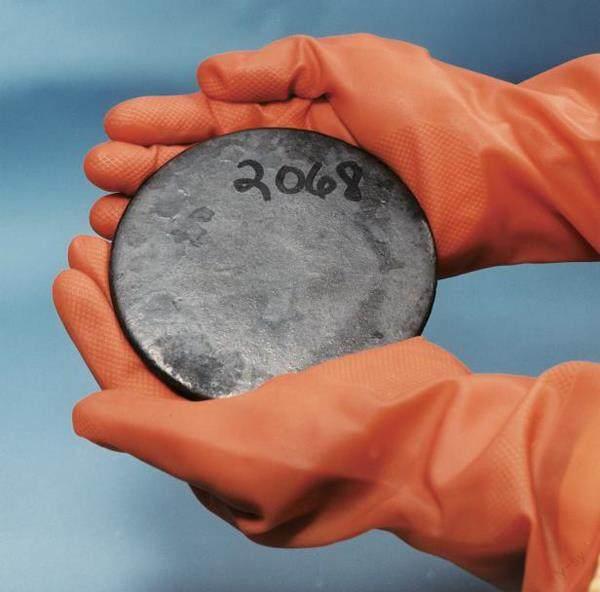

银灰色的铀金属

镭水

当她确信自身的实验过程不会造成误差后,大胆的猜想便成型了。玛丽推测,在这些矿石之中一定含有至少一种当前未被世人所知的全新的放射性元素。

她对放射性的敏锐猜想与严谨证实,使得她在物质的测量方式上已然走出了一条全新的道路,而精确的测量又能够辅助她对物质的性质作出准确的判断。因而,依赖放射性现象进行物质的化学分析,就成了玛丽寻找新元素的有效手段。

但她的研究道路远非畅通无阻,而是障碍重重。没有人力,没有可供实验的场所,没有资金支持。但是她之所以能够在接下来百余年持续不断地为人们带去启发和力量,不仅仅因为她过人的才智,还因为她在艰难环境中克服阻碍的能力和毅力。

人手不够,她就自己付出更多的体力劳动。没有实验室,就想方设法把一些人家闲置的场所利用起来。想要从成吨的矿石中寻找出最后几分克的新元素,本需要大量的资金,但她和皮埃尔想方设法以极低的价格买来了工厂提炼铀之后废弃不用的大量矿渣。

秘密藏在这些矿石之中,但他们知道,暂且没有人得知这些废渣的价值。

玛丽在皮埃尔的帮助下,先后确立了两种新放射性元素的存在,他们将其分别命名为“钋”和“镭”。经过几年时间的努力,玛丽还提炼出了纯净的金属镭。

直到金属镭被成功提炼出来,它的影响力才真正被全世界看见。就其放射性而言,在同等重量下,纯净镭的放射强度比铀要大100万倍。

皮埃尔原本以为镭的化合物会是五颜六色的,却没有想到,它竟能发光。

这是玛丽在她晚年所写的自传中毫不吝惜语言去渲染的一种美,一种由她自身发现并提纯出来的光芒。正是对这种纯粹的光芒的爱,或者说对于纯粹的科学的爱,即便在非常清苦的生活条件下,她仍然感到被巨大的幸福包围。

诺奖得主的现实意义

凭借在放射性方面的研究,以及对钋和镭的发现和提炼,玛丽先后在1903年和1911年获得诺贝尔物理学奖和化学奖,因而成为首位获得两次诺奖的科学家。

但除了可观的奖金有助于她进一步的研究以外,诺奖为她和皮埃尔带来的声名,反而扰乱了他们的生活。

在科学的世界里,她的发现本身已经给她带来了足够的喜悦。在现实的世界里,价值感并不是由奖项和荣誉带来的,而是来自投身于现实并且真实地改善了他人的处境。

1915年,玛丽·居里驾驶移动X射线车(后期上色图片)

在迄今为止的640位诺贝尔科学奖得主中,只有25位是女性,占比不到4%。

美國物理历史学家斯宾塞·维尔特说:“所有依赖放射性对人体进行照射的医学,都可以追溯到居里夫人。”

1914年夏天,一战的火焰率先在法国点燃。玛丽接受政府的指令,将她实验室中存放的镭存进铅皮箱子中,南下护送到相对安全的波尔多。但就在她贮藏好镭之后,在一众南下避难的人潮之中,她逆流而行,决心要返回处于危难中心的巴黎,坚守在自己的岗位上。

那时候,科学界的人士都已经了解,X射线可以辅助医生进行人体检查。战争时期,如果能够借助X射线的力量,伤员体内嵌入弹片等异物的位置就能够被更好地查明,内伤的情况也可以得到更加清晰的探知。

但关键在于,X射线在医学领域的应用相当迟滞。战争打响的时刻,军队中所有的医疗部门都没有X射线治疗设备,而只有几家大医院才有,且有能力辅助检测的技术人员更是稀少。

就在这一时期,对放射性有着深入了解的玛丽·居里,就像开着装甲车那样从科学世界挺进了现实世界。

当时,她在法国与比利时之间的战区以及法国其他地区内,创建和改造出了共计两百多个X射线医疗站。但为了满足更多医院对于X射线设备的紧迫需要,玛丽在红十字会的协助之下,设计了一款流动的X射线检查车,由改造过的敞篷车搭载着X光设备,在一座又一座医院之间迁徙。

车辆和设备,大都来源于社会各界人士的捐赠,可以解燃眉之急,但是玛丽在很长的时间里苦于没有助手。

没有助手的弊端是显而易见的,不仅仅是无法发挥X射线检查伤员的最大效用,更有可能因为其他人错误的使用方式而大大折损设备的使用寿命。

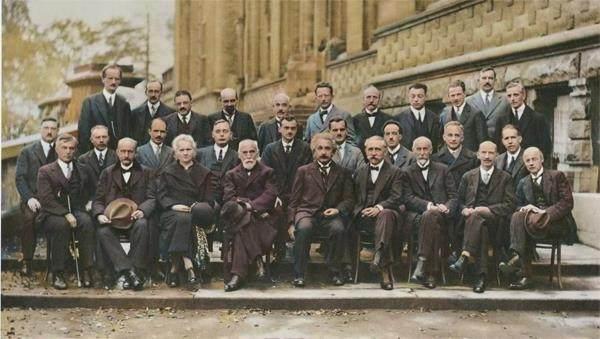

1927年10月,比利时布鲁塞尔,玛丽·居里(一排左三)作为唯一女性参加第五届索尔维物理学会议,一排左五为爱因斯坦(后期上色图片)

为了解决这个问题,玛丽向卫生部提出建议,在卫校成立X光照相科,专门培养女性成为她的助手。战争时期,女性一般不需要奔赴前线,人员也相对稳定。最终,一共有150名女性通过玛丽的培训成为了合格的X光照相师,为诊治伤员带去了足够强大的支持力量。

百年后的今天,当人们再回看当年战争期间的影像资料时,很容易发现玛丽出没于战区的身影。她通常是坐在X射线检查车的驾驶座上,以她一贯持有的肃穆神情注视前方。

1934年,她因患上再生障碍性恶性贫血逝世,被普遍认为是她战争时期在X射线服务上的投入所致。

在1935年于纽约举行的玛丽·居里悼念会上,爱因斯坦曾作过一场简短的演讲,他用非常简要的语言表达了他在20年的友谊中对玛丽的认识,他说:“第一流人物对于时代和历史进程的意义,在其道德品质方面,也许比单纯的才智成就方面还要大。”

他向所有的人解释了玛丽脸上那种几乎永恒的肃穆神色的由来,称其源头为一种真正“伟大”的人格。因为她是意志最为纯洁之人,极端谦逊,永远不给自满留下任何余地,而始终认为自己是社会的公仆,“这是一种无法用任何艺术气质来解脱的少见的严肃性”。

在她物质生活贫瘠的一生中,人们不难发觉这种品格的存在,高贵到近乎虚幻。

就在最早探索出提取镭的方法时,这种高贵就已然显现。她同皮埃尔共同作出决定,将方法立即公之于众,不申请专利,也从未向那些从中谋利的企业家提出过任何利益要求。而这一切行为的底层逻辑,都是一种彻底的忠实,忠实于纯粹的科学精神。

正是因为她的品格无私,因而基于放射性的研究和镭工业才迅速地发展了起来。

在自传中,她如此解释这份令外界难以理解的坚持—

“无疑,人类需要注重自己实利的人,他们拼命地在工作,在谋求自身的利益,这与人类的普遍利益是并行不悖的。但是,人类毕竟也不可缺少理想主义的人,他们追求大公无私的崇高境界,无心去顾及自身的物质利益。这些追求理想主义的人因为无意于物质享受,因此也就没有物质享受的可能。”

终极堡垒

当我们回顾玛丽·居里的生命,打量她作为一位女性在科学世界中获得的崇高地位时,很容易发现她的故事中潜藏着非常残酷的真相:玛丽的成功,很大程度上是一个历史的偶发现象。

它既无法说明1903年的女性在自然科学领域已然开始突破玻璃天花板,也并没有为其后120年的世界预言出更加平等的未来。

电影《放射性物质》的玛丽·居里形象

在迄今为止的640位诺贝尔科学奖得主中,只有25位是女性,占比不到4%。

在玛丽最初取得的物理学奖方面,这种失衡现象尤其突出。在玛丽首次获奖60年后,才有第二个女性得主产生。而另外的三位女性得主全都是最近五年内当选,也就是说,在1963年之后,又出现了超过半个世纪的时间断层。

而当我们从客观角度去观察玛丽的经历,就会发现,她的成功可以说是多重偶然性的聚合。

玛丽·居里本人,除了拥有非凡的科学天赋之外,她同时具备极度纯净的道德感和极其坚强的个人意志,同时拥有这些品质的人自古以来都极为罕见。

同时,她的父亲与母亲都接受过良好的教育,并且思想开化,支持女孩的教育,她的丈夫也极其珍惜她作为科研伙伴的身份。哪怕是放在今天的语境下,这也是苛刻的条件。

偶然之处不止于此。在1903年玛丽获得诺奖的事件中,瑞典数学家米塔格·列夫勒扮演了不可忽视的角色。当时的提名原本只写有皮埃尔和贝克勒尔的名字,但米塔格写信将该情况告知了皮埃尔,并且询问皮埃尔,玛丽是否在研究中起到了重要作用。

正是因此,皮埃尔才得以通过回信强烈建议将玛丽的名字加入提名行列,他毕竟是位诚实的科学家,而放射性研究的主意正是生发于玛丽。原本,提名的截止时间已过,但最终,玛丽的名字还是被加了上去。

在彼时人们的普遍认知中,玛丽绝不可能是研究的发起人和主导者,而只可能作为皮埃尔的助手而存在。在诺贝尔奖的颁奖词中,瑞典学院院长也毫不体面地抹杀了玛丽的重要贡献,他引用《圣经》的话进行评价:“人孤独不好,我会为他做一个帮助者。”

此外,从某种极端程度上来讲,皮埃尔的死亡,也是作为极其偶然的因素,客观上导致了玛丽作为“女性”的社会身份的剥落。皮埃尔的去世,才使得她终于不用将自己置于传统的贤妻角色中,不用顾念着将荣耀留给同样身为物理学家的皮埃尔享用,并选择退居幕后。

在皮埃尔生前,玛丽退居幕后的可能性曾真实地存在。

當他们夫妻二人共同出席晚宴的时候,即便是玛丽很想要同朋友深入地讨论问题,当她考虑到皮埃尔的感受,她便会想要停止讨论。

“我觉得自己说得太多,有点不好意思,就想法让你接着说,因为我总觉得什么事经你一说总比我说有意思得多。在我们共同生活的无论什么场合,我对你,对你的才智始终都怀着这种坚定不移的信心。”

她曾在回忆皮埃尔的日记中,以悲痛欲绝的方式讲述了皮埃尔的逝去为她带来的致命打击:“我曾经多少次跟你说过,如果你不在了,我可能就不会工作了。我把自己科学研究的全部希望都寄托在你的身上了……”而皮埃尔已逝,女人的机会终于降临,她紧接着才写道:“可我现在没有了你,却竟敢想要单独地干起来。”

抛开这些由命运为玛丽·居里布设下的重重偶然,她所面临的客观环境事实上仍是一个抑制女性个人成长的环境。

皮埃尔生前曾被选为巴黎科学院院士,他死后,一些同事说服玛丽也去申请成为院士。在玛丽此后勉强为此事奔走的过程中,社会公众对科学院是否应该接纳女院士展开了激烈辩论,部分老院士坚决反对给予女性院士头衔。因而,在最后的投票阶段,玛丽以数票之差落选。

除此之外,她经受过的最恶劣的攻击来自她和物理学家保罗·朗之万的秘密恋情。

1930年,晚年的玛丽·居里(后期上色图片)

如果诺奖委员会相信那些情书是真的,那么根本不会决定给她颁奖。

玛丽丧夫几年后,与有妇之夫朗之万互生情愫。朗之万的妻子发现后,将玛丽写给朗之万的情书交给了一家小报,随后引发了针对玛丽的铺天盖地的人身攻击,人们将她称为“波兰荡妇(玛丽出生于波兰)”,打砸她的住所,使得她有家难回。

当时,朗之万的声名并未受到实质性的影响,并在三年后与原配妻子和解,他的妻子甚至同意他另寻一位秘书作为情人。

但在1911年的巴黎,提名玛丽获诺贝尔化学奖的阿伦尼乌斯到后来甚至承受不住压力,建议她不要到斯德哥尔摩领奖。他在信中写道,如果诺奖委员会相信那些情书是真的,那么根本不会决定给她颁奖。

然而,无论是出于多么偶然的原因,“居里夫人”的确真实地出现了,玛丽的名字超越了皮埃尔的名字,在世界科学史上留下了独特且璀璨的光芒。

重重偶然性至少构建出了一个确定无疑的事实,玛丽对放射性的研究、对钋和镭的发现与提炼、对放射性在医学中的应用,全都贡献出了确凿无疑的重要力量。而如今我们清晰地看见这些力量对物理学、化学、医学产生了怎样深刻的影响。

在回应阿伦尼乌斯的时候,玛丽写道:“诺贝尔奖是授予对镭和钋的发现。我相信我的科学工作与我的私生活没有关系……我不能接受这种想法,即对私生活的诽谤与中伤会影响对科学工作价值的评判。”

她所确信的东西是她真正交到女性手中的遗产,即要坚持从事一项自己真正信奉其价值并且愿意为之付出不懈劳动的事业。无论是自然科学,还是文学、艺术、商业、公益事业,只要它所带给女性的回饋足以成为她们的立身之本就行。

这是玛丽·居里和所有女性能够用以捍卫自我的终极堡垒。

责任编辑何承波 hcb@nfcmag.com