东亚消失的纯爱,引爆了欧美

邹迪阳

电影《过往人生》海报

曾经,韩国影视的文化输出,是以纯爱为主,但如今已经荡然无存了,“发疯”成为了常态。提到当前爆火的韩国影视剧,你会想到什么关键词?大尺度,紧张而刺激的反转,灰暗的现实批判,还是酣畅的复仇美学?

当人们的眼球逐渐被这些“韩式爽剧”所充斥,一位韩裔导演的文艺爱情片,却在今年博得了世界各地影评人的满堂彩—刚在8月22日(七夕节)上线流媒体的《过往人生》。

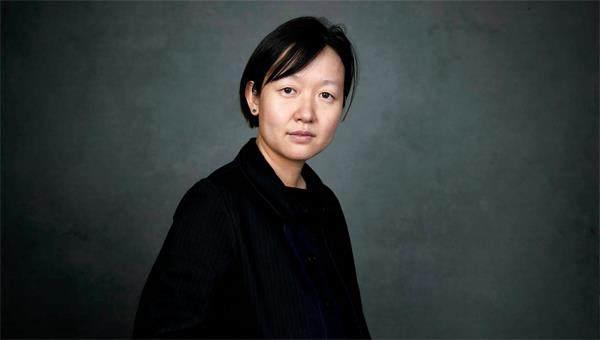

作为加拿大籍韩裔导演席琳·宋自编自导的首作,《过往人生》从年初圣丹斯首映到入围柏林主竞赛,一路大放异彩,不仅烂番茄高达97%,更以3.6/4高分登顶柏林场刊,延续了近年亚裔电影人在西方猛冲的势头。

在题材和调性上,不少人则会将《过往人生》同去年备受影迷圈青睐的《晒后假日》对标。的确,两部影片共享了诸多特性:女导演,出道之作,小成本文艺片……最重要的在于,它们都携有私人回忆录的质地,影像风格内敛、感伤而朦胧,像是晚秋池塘里打旋的落叶,令波纹渐次荡开。

和《晒后假日》导演夏洛特·威尔斯不同,席琳·宋没在叙事上留下太多供人揣摩的伏笔,《过往人生》的主线明确到可用一句话概括:本是青梅竹马的男孩和女孩,因生活的变故而散落天涯,24年后重遇,只能抚陈迹而轻叹。

原来,东亚纯爱并没有消亡,反而在欧美大放异彩。

加拿大籍韩裔导演席琳·宋

漫长的告白

看完《过往人生》后的直观感受,就是“漫长的告白”。而落到剧情梗概上,观众们大抵会脑补出许多在中文世界流传甚广、潮乎乎的金句,譬如“此情可待成追忆”“缘浅情深”等等。

所有迂回的踌躇和纠缠,在片中高度凝结成两个字:“因缘”(In-Yun)。当中既有导演下意识的文化身份袒露,也兼含撩拨西人好奇的作用。最贴切的例证,即为预告中那段台词:

“如果两个陌生人在街头擦肩而过,他们的衣角无意中掠过,那代表着有八千层的因缘存在于两人之间。”

所有迂回的踌躇和纠缠,在片中高度凝结成两个字:“因缘”。

略显讽刺的是,正片中女主诺拉说出这番话时,场景正好是她移民美國多年后,和男主海盛短暂告别,在蒙托克驻地认识了同行的犹太裔作家亚瑟。俩人相谈甚欢,在露营灯的影绰下接吻。随后镜头跳转,他们已结为夫妻。

睡在枕畔的眼前人,未必是心头那轮皎月。这种经年滋生的怅然,频现于所有刻上“东方式”烙印的爱情片。但在拍摄的心理意识上,席琳·宋又保持着一种疏离、克制的姿态。

每当影片以熟稔的平行剪辑,交代男女主身处两地的日常时,零碎的蒙太奇(海盛服兵役、诺拉参加编剧工坊、穿梭于纽约街头)和光影流动便相交叠。到两人终于异国重逢,和海盛到诺拉家做客时,镜头又不断通过中远景、横摇、近景遮挡等消解人物间的亲密感。

这似乎是种隐喻:对于诺拉和海盛之间暧昧、微妙的情愫,观众只能旁窥而不可细察,就像横亘在两人间长达二十多年的隔膜,纵有再多留恋也难逾越。再比如电影开头海盛和诺拉、亚瑟酒吧闲谈时,第三人称画外音闯入,犹若解读舞台剧般,引导观众推测几个人物的关系。

电影《过往人生》中的岔路口

类似精准、讨巧的学院派视听设计,造就了影片均质的平衡感。我想,这正是多家媒体对席琳投以褒扬的缘由。身为一个新锐创作者,她在真诚试探的同时,做到了最大限度的镇定,仿佛生怕落笔稍多些重量,便会扰乱叙事节奏,陷溺于某种自怜自艾的矫作。

此外,这种点到即止的手法,确在一些特定情境下蜿蜒出了动人的风味,尤其是公园重逢时的尬笑,和结尾诺拉送海盛上车前的一路沉默,将东亚人闷骚且欲说还休的特点,烘托得无比写实,空气间涌动着尽是幽微复杂的意绪。

但,仅是拥有温和而不进犯的眼光,便能完成对主题的升华吗?纵观全片对诺拉和海盛感情走向的处理,更像是以高度结构、直白化线索(时间、地域、职业的跨度)来驱动。在披上“线性因果链”的束缚后,剧作滑向了几个节点的连缀。重氛围而轻细节的做法,也让铺满屏幕的离愁不时显得单薄。

留守的,与远行的

“有舍才有得吧。”

影片中,娜英(诺拉)的妈妈出国前,安排女儿跟海盛来了场公园约会,想为其留下些美好的念想。当海盛妈妈提出对“移民”这个举动的不解时,娜英妈妈如是说。

娜英一家迁往大洋彼岸是在1990年代。彼时,美国梦像个富足的童话,诱引着无数胸怀抱负的韩国人,包括娜英父母这样偏上层的艺术家。从娜英和妹妹争抢英文名、在飞机上练口语等桥段,也能管窥韩国民间对美国的向往。

对诺拉来说,故乡退化成了隐秘的符咒,一如片中她被白人老公亚瑟提醒,自己每次讲梦话都是用韩语。

在这种背景下,海盛之于成年后的诺拉,与其说是儿时的悸动对象,毋宁说是乡愁的投射。当俩人12年后通过社交媒体恢复联系,诺拉每天隔着十几个钟头的时差跟海盛视频通话。有一场戏,是后者在缆车上将镜头对准窗外首尔的风景,诺拉怔住了,喃喃着“我很想你”将耳机扯掉。

每个曾离巢漂泊的人,都不难被这些情节戳中,那像是走在和自己无关的街头,蓦地听到几声乡音后,心底久违地骚动。但在短暂地偷跑、开小差后,诺拉还是选择掐断念想,因为“我经历了两次移民才来到纽约,我想在这里过好我的人生”。

出于往高处走的倔强,她没给自己留下退路。我印象颇深的一个镜头,是童年的海盛和娜英在回家途中道别,一个拾台阶而上,一个拐向旁边的小路,构图呈对仗式,像在指代他们日后迥然的生活(阶层)轨迹。

故事的发展是否如此呢?对于成年海盛的近况,影片仅浅描了几笔:服完兵役后待在老家工作,社交圈较窄,有稳定交往、正在考虑结婚的女友,但碍于独生子身份,得不到家人无条件的祝福。

这些标签式的信息,拼贴出了一个深陷东亚价值观桎梏的中年失意者。在海盛看来,每个阶段都有不同目标和规划(小时候想拿诺贝尔文学奖、24岁说想要普利策奖、32岁想要托尼奖),而拒绝被规训的诺拉,活出了自己遥想中灿烂的样子。

因此,他才会操着一口结巴的英语空降,告诉旧爱“你离开韩国是对的”,除了放下未竟的遗憾,也是为了给对方继续前行的底气。

但,剥开这层陈年滤镜,诺拉过得并不如海盛预想中光鲜:婚后挤在纽约东村的公寓,事业迟未见起色,片中还暗示她嫁给亚瑟,有一部分原因是为了拿绿卡。

韩剧《黑暗荣耀》剧照

美国梦像个富足的童话,诱引着无数胸怀抱负的韩国人。

“我有时不太相信你爱着我。”深夜躺在床上时,亚瑟突然对诺拉说。类似机锋的对白,唤醒了成年人伪装“体面”之余的疲惫,标记出二代移民视角下的身份认同和归属。

可以说,比起过度包装和强调的“因缘”,这种后天属性的错位,才是影片情感和叙事的支点。男女主苦寻的并非一个坐标,而更像是生命里永恒的残缺,等待发出那个以“What if...”为开头的补偿性追问。奈何梦想之地再辽阔,也装不下对前尘的依恋。

在世界尽头,呼唤“东亚式纯爱”

“一段令人屏息、跨越数十年的爱情故事。”这句《好莱坞报道者》的评价,印在《过往人生》的海报上,显得颇有看点。

然而,只要看过电影的观众,便会很快嗅出所谓的“数十年”更像是个口号,因其在片中刻画得并不隽永,甚至前后两次转场,都是用“12年后”的字幕来潦草完成。

除了物理空间上的阻隔,这种衔接的简省和跳跃,也在无形中激活了另一条背景暗线,即90年代以来随着互联网等移动工具兴起和社会剧烈原子化,传统亲密关系的凋萎。

用时下流行的话讲,“爱无能”已成了普遍的、不分国族和地域的症候,它直接反映于浪漫影视题材的蒸发。即便在以“纯爱大国”著称的韩国本土,近年来出圈的也多是《黑暗荣耀》《鱿鱼游戏》等叙事效率极高、类型张力四射的作品。

不可否认,正是韩国社会积压多时的矛盾,给了同质题材以喷发的机会。在以网飞为首的流媒体掌权下,资本与话题元素形成了强捆绑,观众的审美也随之改变,仿佛人设越猎奇,戏剧冲突越强,越能满足观众寻刺激的需求。这和短视频等媒介的盛行,及其对外部焦虑的截获同理。

在这样的社会环境里,谈“纯爱”是奢侈的。因此每当以“白月光”为底色的电影上映,人们便争先跳进怀旧的泡泡浴中,追溯起压在心口风干的情话。

韓剧《鱿鱼游戏》剧照

耐人寻味的是,《过往人生》对命运的咏叹,并非东亚情感表达第一次在国外碰撞出如此大的回响。美国热门青春片《星运里的错》曾因患癌等桥段,被认为是盖上浓厚的韩剧烙印。近期讨论度极高的《星条红与皇室蓝》,则坐实了《花样年华》在欧美的辐射力之广,英国王子称其为“有史以来最让人神魂颠倒的电影”。

东亚人婉转而低徊的情感,在西人眼中不啻为奇观化的存在。就像《过往人生》中的亚瑟,一个地道的纽约男文青,在听了诺拉和海盛从小建立起的羁绊后,并未打翻醋坛子,而是将这段关系形容为精彩的剧情模板,自嘲是挡在他们之间的“邪恶的白人老公”。

身为作家的独立性和思考精神,让他更像一个观察员,而非引爆戏剧性的角色。于是影片后段的“三人行”结构拭去了狗血,没有过多刺探人物内心的跌宕。直到诺拉送走海盛后扑在亚瑟肩头痛哭,情绪才终于抵达洪峰。

那么,在众多“小家子气”的爱情片中,为何偏偏是《过往人生》被捧上了年度级别的宝座?或者换个问法,电影所提供的内容厚度,真能冠以“爆款”二字吗?

事实上,这种全方位的口碑胜利,更像是借了亚裔在好莱坞声望见涨的东风,且和A24近年来摸透的项目开发和推广策略有关:对新人贤才的扶植,规范而整洁的视听语法,加上刘台午、格蕾塔·李等较为欧美人所熟知的东方面孔,只要发挥在水平线上,赚吆喝并不是件难事。

如果你抱着满分的预期前来,大概率会悻然而归。但,谁能说清呢,当世界坍塌陷落,情感沦为快餐和速配App,偶尔温习一下青葱岁月的真挚也没什么不好。

不知道席琳有没有看过《恋人絮语》,想来罗兰·巴特的这席话,用作无数个“诺拉”和“海盛”关系的注脚,无疑颇为贴切:

“我们为自己不可抗拒的使命所推动,彼此分离,天各一方,各自漂泊到海上,沐浴在不同的阳光里—可能永远不再相会,也可能再次相逢,但不再相识:不同的大海和阳光也许已经将我们改变!”

责任编辑何承波 hcb@nfcmag.com