芯片入脑,进化时刻已至?

寇大庸

经过三年的努力,马斯克的脑机接口公司Neuralink,终于进入到人脑试验的阶段了。

今年9月,Neuralink开始为其脑机接口项目的首次人脑试验招募试验者。这意味着,自今年5月获得了美国食品和药品监督管理局(FDA)有关进行脑机接口人脑试验的批准后,这家公司将要实质性地展开脑机接口的人脑试验。

脑机接口是一项听起来非常疯狂的技术,它的核心在于通过向大脑植入芯片的方式,建立起计算机与大脑之间的直接联系,让人类可以仅凭思维活动实现对计算机的控制,或者以外部刺激调控大脑的活动,进而修复或增强人的行动和表达能力,以治疗失明、瘫痪等疾病。

在全世界众多的脑机接口实验室与创业公司中,Neuralink是最受瞩目的一家。它不仅拥有世界先进的脑机接口技术系统,而且具备商业化量产的潜力。再加上“钢铁侠”马斯克是这家公司的老板,所以在公众中有较大的影响力。

如果此次Neuralink的人脑试验进展顺利,无疑将极大地提高脑机接口这项技术的影响力,并推动其常规化、商业化的进程,甚至于,推动人类社会走向一个更为“科幻”的未来。

争议下的人脑试验

据Neuralink披露,此次人脑试验主要是为了测试Neuralink的植入体及其手术机器人的安全性,同时,评估脑机接口的功能性,以及患者控制设备的能力。据悉,这种设备可以帮助视障者恢复视力,通过解码大脑活动,帮助肢体残障者实现移动与交流等功能。

具体到试验对象,Neuralink寻找的试验参与者,是因脊髓损伤或肌萎缩侧索硬化症(ALS)导致四肢瘫痪、且伤后至少一年未见好转的患者,要求年满22岁,且有稳定可靠的看護者。

这项试验将耗时18个月,如果将后期的跟进会诊计算在内,整个试验过程将持续约6年。

Neuralink拿到这一试验资格的过程并不容易:早在2019年,Neuralink就已经向FDA递交了进行脑机接口人脑试验的申请,但被拒绝;去年,Neuralink再度尝试申请,也以失败告终。

FDA拒绝Neuralink进行人脑试验的理由很充分,这项技术存在诸多安全隐患。FDA列出了包括锂电池问题、发热问题、移植产生的炎症、设备移除如何不伤及脑组织等在内的数十个问题,直到Neuralink拿出了解决方案之后,才最终批准了其人脑试验的请求。

也不怪FDA谨慎,仅在动物试验阶段,Neuralink就留下了不少耸人听闻的“前科”。前两年,Neuralink先后展示了植入了脑机接口设备的猴子,用意念玩电子乒乓球游戏和用意念打字的视频,以证明其脑机接口技术的可行性与成熟度。

但很快,媒体就爆出了Neuralink猴子试验残忍的一面。在这些成功的猴子背后,有许多失败品—有的猴子在植入设备后出现了出血性皮肤感染,还有的猴子出现了呕吐、干呕、喘气甚至脑出血的症状,以至于Neuralink不得不对这些猴子执行安乐死。

据报道,Neuralink先后在试验过程中大概杀死了接近1500只动物,其中包括280只猪、羊以及猴子,虽然这是生物试验不可避免的“残忍的一面”,但仅是想象这些症状可能会发生在人身上,就足够令人感到恐惧和犹疑。

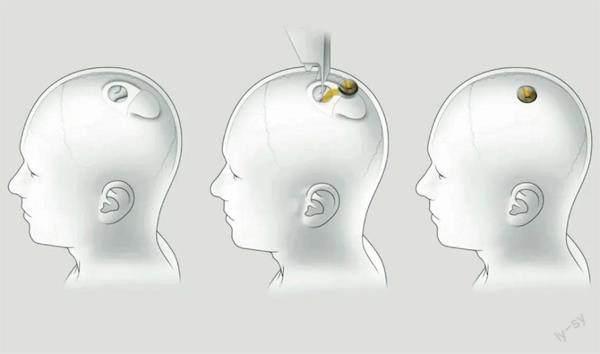

Neuralink脑机接口安装示意

植入了脑机接口设备的猴子,用意念玩电子乒乓球游戏

仅是想象这些症状可能会发生在人身上,就足够令人感到恐惧和犹疑。

为什么期待Neuralink

此次Neuralink的人脑试验之所以备受关注,除了马斯克的“明星效应”外,更有着技术与商业上的综合考量。

为了实现计算机与大脑的交互,脑机接口设备必须采取措施对脑电信号进行采集、分析。但是,在大脑产生的无数脑电信号中,其中只有一小部分与人类思维活动有关,更多的是无效的“噪音”。如何更精确地捕获对于人类思维活动来说有用的信号,成为脑机接口设备要攻克的首要技术难题。

要实现这一点,目前有两种不同的技术路线。第一种是侵入式,也就是采用手术方式将脑机接口设备植入到大脑皮层表面,“贴着”大脑进行脑电信号的采集;另一种是非侵入式,仅在头皮表面进行脑信号采集,设备与大脑器官之间没有直接的接触。

侵入式的好处在于可以采集到丰富、准确的脑电信号,缺点就是创伤大、风险高。大脑是人体最重要的器官,脆弱、复杂,侵入式的脑机接口设备一旦出现些许问题,就有可能对大脑造成直接伤害,进而对人体产生严重的损害。

非侵入式则完全相反,它的非创伤性保证了大脑的安全,但代价就是“隔着层纱”,采集到的脑电信号比较微弱,所以能够实现的功能也比较局限。

可以说,越是深入大脑,脑机接口设备能够实现的功能就越多,难度也越高,这是一个风险与收益的权衡。

当前比较成熟可控的脑机接口技术,大多都采取的非侵入式或半侵入式的路线。例如已在2021年就得到FDA临床试验许可的Synchron公司,采取的就是将电极放置在大脑血管内部的半侵入式路线,这样尽管比较安全,但是采集到的脑电信号比较有限,所以也只能实现简单和初级的功能。

对于野心在于“定义未来人类是什么”的马斯克与Neuralink来说,他们选择的是功能性强、风险高的侵入式技术路线。这是一个非常激进、冒险的选择。

在侵入式这条技术路线中,Neuralink也有技术上的领先优势。在Neuralink之前,已有名为“犹他阵列”的植入电极得到过临床试验的批准。但是,“犹他阵列”是一种硅基硬质电极,通过96根钢针记录96个神经元通道,不仅创伤较大,而且如果为了获取更多的脑电信号,就要在大脑中植入更多的“犹他阵列”,这意味着更多的风险和损伤。

相较之下,Neuralink开发出了独特的“柔性电极系统”,创伤更小、排异反应更低。更重要的是,Neuralink的柔性电极拥有1024个通道,可以采集到更为优质与丰富的脑电信号。

在Neuralink的披露中,下一代的柔性电极将有1.6万个通道,这将使脑机接口有机会实现诸如帮助视障者恢复视力、肢残者重拾运动机能等更为复杂的功能。

除了这些技术上的优势以外,Neuralink的产品已经初具量产商品的形态。目前,Neuralink的脑机接口设备已经迭代到仅有一块Apple Watch大小,可以植入颅内而对外貌没有任何影响。

同时,Neuralink还配套开发出了被称为“缝纫机”的脑机接口手术机器人,能在尽可能不损害脑组织的情况下,完成脑机接口设备的植入与取出。对于一款本质上遵循“电子产品逻辑”的产品而言,它为后续消费者升级换代提供了技术上的安全保障。

可以说,Neuralink的种种努力,让人们依稀见到了一个具备商业化潜质的脑机接口行业的雏形,但这一切能否成真,关键就看Neuralink人脑试验的成败了。

禁忌与诱惑

大脑是人体最为复杂的器官,当中有1000多亿个神经元形成的100多万亿个神经元连接,其产生的复杂反应和无穷变化,至今尚未被生物科技所充分探明。在科学之外,大脑还是一个带有神秘学色彩的器官,它是人类智慧的“象征物”,是人类区别于其他动物的根本所在。

Neuralink脑机接口设备

Neuralink的种种努力,让人们依稀见到了一个具备商业化潜质的脑机接口行业的雏形。

脑机接口这项技术的诱惑力恰好在于此,它瞄准大脑这个最复杂的器官,对人类思维和智慧进行直接干涉。

如果它真的发展成熟,将突破人类自然躯体的限制,做到很多此前人类想象不到的事情。从最现实的医疗领域来看,它将有机会治疗失明、瘫痪等此前医学上束手无策的疾病。除了医疗领域之外,脑机接口也正在被研究如何应用于军事、工业、教育、娱乐等更广泛的领域,例如脑控机器人、脑控艺术、脑控无人机等。

此外,脑机接口所建立起的计算机与大脑之间的联系通路,更是让人们见到了通过脑机接口技术增强大脑感知力、记忆力、学习能力的可能性,让人变成“超人”。更甚之,原先出现在科幻故事中的意识上载、“赛博永生”好像也不是没有可能。

而在“科技狂人”马斯克的眼里,他对脑机接口也有着宏大且近乎科幻的期待。在他看来,治疗失明、瘫痪等躯体疾病,只是脑机接口要实现的第一步—他创办Neuralin的更终极的目标在于,通过脑机接口设备将人类变成半机械人,进化为一种“人机共生体”。它的意义不仅在于提高人类的潜能,更是为了抵御日益强大的人工智能带来的文明风险。

尽管脑机接口目前仍然存在着安全性、稳定性乃至交互方式等诸多技术上的问题,但眼看着Neuralink已经步入人脑试验阶段,脑机接口技术正逐渐从科幻走向现实,一系列伦理问题也愈发迫近:脑机接口催生出的“超人”是否会加剧社会不平等?通过脑机接口得到增强的人类,算得上是人吗?人是否会丧失其本质?

在技术发展的同时,我们也应当认识到,对这些问题的讨论与回答,同样也是腦机接口发展过程中不容忽视的组成部分。

责任编辑吴阳煜 wyy@nfcmag.com