基于环形谐振器集成非线性电路的脉冲波超表面吸收器设计

程用志 钱莹洁 李志仁 本間晴貴FATHNAN Ashif Am inu lloh 若土弘樹

①(武汉科技大学信息科学与工程学院 武汉 430081)

②(名古屋工业大学工程系 名古屋 466-8555)

③(湖北隆中实验室 襄阳 441000)

1 引言

最近十几年发展起来的引人注目的超材料(Meta-Material,MM)和超表面(MetaSurface,MS)能够突破传统材料的限制[1–5],实现超常的功能。MM的电磁响应会随着其亚波长几何形状的调整而发生变化,从而产生各种电磁特性[3,4]。MS是MM的准2维平面形式,具有超薄的厚度,低剖面以及易于制备加工等优点[5]。由于MS具有可设计性并且能够用于制备各种新奇的电磁波调制器件[6–11],例如,滤波器、波前调制器、极化转换器以及吸波器等。在这些器件中,电磁波超表面吸收器(M etaSu r face Absorber,M SA)研究尤其引入注目,它能够被广泛地用于电磁能量捕获、电磁隐身、传感以及电磁屏蔽等领域[6,7]。MSA单元结构模型一般由导电图案(铜或铝膜)、介质层(电或磁介质基片)和金属底板构成3层或多层结构,呈周期性排列。通过单元结构的合理设计能够实现单频、双频、多频以及宽频强吸收[10–13]。然而,当前设计的绝大多数MSA对常规的电磁辐射具有良好的吸波性能,但仍然无法将可能会损害通信电子和电气系统的高功率信号和通信需要的小信号区分开来。

为了解决这个问题,文献[14,15]提出了一种可以自动调节高功率微波保护超宽带能量选择表面(Energy Selective Surface,ESS),它可以自动屏蔽高功率微波。文献[16]基于双共振概念,提出了ESS在相同的频率下分别激发带通和带阻谐振。文献[17,18]提出了一种在自由空间波下的可自动调节的非线性MSA。它的输入阻抗对入射电磁波强度的依赖性很强。当入射波功率变得更强时,MSA和自由空间之间的阻抗匹配会越好,因此允许它们优先进入结构内部并消散掉。以往的功率选择性MSA可以减轻电磁干扰,但不适用于无线通信信号的频谱与其他信号的频谱重叠的情况。文献[19–21]提出了一种基于非线性电路MS,它能将入射的在相同频率下的短脉冲波和连续波区分开来,并能够进行选择性吸收高功率短脉冲波能量,同时还允许小信号传播,这有利于电子设备不再受到强电磁脉冲噪声的干扰,进行有效的保护。即使在相同频率下也可以根据波形或脉冲宽度区分不同的表面波。不久后又通过微波实验进一步验证了该MS能区分自由空间中连续波和脉冲波[20]。然而,这些研究中,都仅仅是使用了正入射的表面波或自由空间波进行评估[21],没有考虑斜入射以及MS结构参数对不同波形吸收性能的影响。

为此,本文提出一种新型的基于二极管与电容电阻并联的非线性电路MSA。二极管对输入信号进行整流,整流后的信号由其他电路元件的时间常数τ=R×C控制。当增加功率时,MSA对短脉冲波的吸收率先增大接近1再减小,但连续波的吸收率被极大地抑制。阐明了不同角度对脉冲波吸收率的影响。当改变MSA单元尺寸参数时,例如导电金属环间隙、线宽以及介质板厚度,设计的MSA不仅对短脉冲波的吸收率会发生变化,也会使工作频率呈线性改变。它证实了设计的MSA对入射的波形具有很好的选择吸收特性,在相同频率下优先通过或拒绝不同类型的信号,例如短脉冲或连续波。

2 MSA设计与分析

本文设计的MSA周期性阵列结构如图1(a)所示,其基本结构单元由金属方环形谐振器、中间介质层和底部金属接地板3层结构组合而成,如图1(b)。顶层金属方环形谐振器间隙中加载非线性电路。中间层是材料为Rogers RO4350的介质基板,厚度ts,相对介电常数为3.66,磁导率为1。底部是电接地层,金属底板的存在使得其透射率趋向于0。如图1(a)所示,本文主要考虑两种波形,分别为连续波(Continuous W ave,CW)和短脉冲波(Pulse W ave,PW)。

图1 非线性电路MSA示意图以及简化的LC电路图

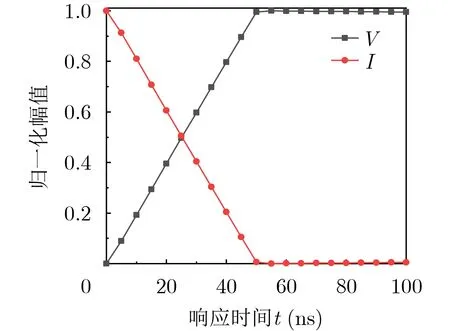

图1(b)插图给出了设计的MSA单元结构缝隙中集成的二极管并联电容电阻的非线性电路。设计的MSA结构在一定频率和功率的电磁波照射下,首先会在良导体的金属方环形谐振器表面产生感应电流,诱导形成的感应电荷对两个环形缝隙电容进行充电。聚集到方形环谐振器缝隙的电磁能量通过集成4个二极管与并联的电阻电容非线性电路,最终耗散掉。这就意味着电荷被诱导到导电贴片上,尽管这些电荷有频率分量f,在间隙中产生强电场。在2个方形环缝隙内部,桥接的二极管(Broadcom,HSMS-286x系列)将输入信号的频率转换为一组无限的频率分量,但大多数能量是在零频率分量[19]。此处用的4个二极管起到二极管桥的作用,提供全波整流,这会加快将入射电磁波转换成静电场,使零频率的转换进一步增强。在每个二极管桥中,将1个电阻与1个电容并联,这里为了避免二极管直接耗散电磁能量,电阻值必须设置得足够大,这样才能避免对连续波的强吸收[20]。设计的MSA在入射脉冲波的照射下并联电容和电阻中产生的感应电压和电流与响应时间的关系如图2所示,当短脉冲波在t1=50 ns时刻进入设计的MSA电路结构时,感应电荷首先储存在非线性电路电容器中形成非常强的感应电压,电压随着时间逐渐增大,而对应的电流逐渐减小;在电路中诱导形成的电磁能量在下一个脉冲t2=100 ns时刻进入之前在电阻中耗散,产生强吸收。但是,当输入波形变成长脉冲或者连续波时,由于使用的电容器已经充满电,使整个MSA结构处于短路状态,从而使其对脉冲波的吸收显著降低。这种基于电容器的波形选择性MSA即使是在相同的频率下也会降低其吸收性能。连续波和脉冲波吸收率都可由式(1)—式(3)计算获得

图2 设计的MSA中产生的感应电压和电流随响应时间的变化

其中,Pi是指入射波功率,它等于入射电压和入射电流的乘积,同样Pr是反射波功率,等于反射电压和反射电流相乘。

为了研究设计的非线性电路M SA频率响应特性,其单元结构可等效为一个简化的LC并联谐振电路。如图1(d)所示,其中L0是方环形金属贴片的等效电感,C0为贴片单元之间的耦合电容,对应的谐振频率为f0,因此可得到式(4)—式(6)

其中,ε0是介电常数,µ0是磁导率。由此可知,f0与g,w成正比,与ts成反比,即。由式(6)可以看出:通过改变单元结构的等效电感或等效电容,且变化足够大时,可以有效调节MSA的工作频率。

为了验证设计的MSA波形选择吸收性能,本文采用商业仿真软件(ANSYS Electronics Desktop 2020 R2)将其单元结构进行电磁和电路协同数值模拟仿真。如图1(a)所示,电磁仿真模块中入射电磁波电场E沿着+x方向,磁场H沿着+y方向,波矢k沿着+z方向,采用主从边界条件,再在金属方环形谐振器缝隙从左至右设置1个替代所有电路元件的集总端口作为激励,该端口连接到电路仿真模块的实际电路中。同时还在单元结构顶部设置1个Floquet端口以生成入射波。用于电路仿真的整个电路配置如图1(c)所示,2个端口分别在电磁模块两侧(电磁仿真模块设置的集总端口和Floquet端口)。集总端口用来连接所有电路元件,Floquet端口连接入射和反射端口用来产生连续波和短脉冲波。电路仿真在时域下进行,在1~5 GHz频率范围内每隔0.1 GHz步长进行扫描,采用脉冲宽度50 ns的短脉冲作为脉冲电磁波,连续波波源采用正弦电磁波。整流二极管在实际电路模拟仿真时采用集成电路仿真程序(Simulation Program w ith Integrated Circuit Em phasis,SPICE)模型,具体参数参考文献[20]。数值仿真优化后得到的MSA单元结构和集总参数为:p=18 mm,l=17 mm,g=1 mm,ts=1.5 mm,w=5 mm,tm=0.017 mm;并联的电阻电容值分别为12.5 kΩ和0.8 nF,金属微结构单元铜膜的电导率为5.8×107S/m。

3 结果与讨论

3.1 不同功率和波形对MSA吸收率的影响

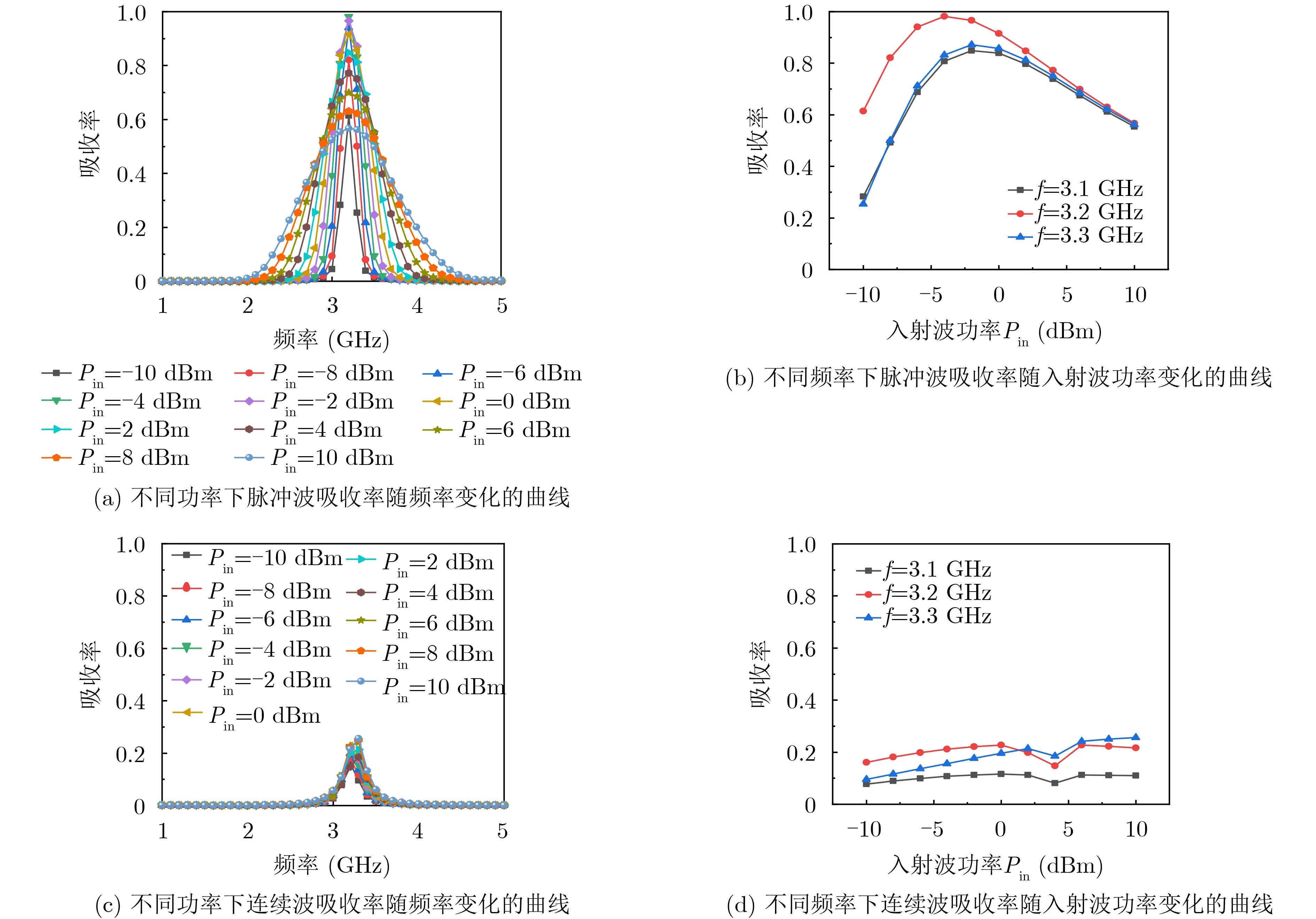

本文首先考虑设计的MSA对入射不同功率的连续波和脉冲波吸收特性的影响,如图3所示。由图3(a)可知,当50 ns短脉冲波入射到设计的MSA时,吸收率随着入射功率的增大先增大然后逐渐减小。由图3(b)可知,当脉冲波功率为–10 dBm时,吸收率为62%。这是由于此时入射短脉冲波功率比较低,很难在MSA激发起强的表面电流,诱导形成的感应电压小于二极管的门槛电压,使其失去整流作用,从而使其吸收性能减弱。当功率增加到–4 dBm,设计的MSA吸收率在3.2 GHz达到最大值97%。此时在MSA中诱导形成的感应电压达到二极管的门槛电压,使其起到很好的整流作用,从而使其吸收性能得到显著的增强。当功率进一步增加到10 dBm,吸收率下降到55%左右。此时在MSA中诱导形成的感应电压远远超过二极管的门槛电压,使其失去整流作用,从而使其非线性电路产生短路,最终导致吸收性能减弱。值得注意的是,入射短脉冲波功率在本文感兴趣的–10~+10 dBm范围内变化时,设计的MSA吸收率总是大于55%。由图3(c)和图3(d)可知,当连续波入射到设计的M SA时,吸收率随着入射功率的变化并不明显,基本维持在一个较低的吸收率水平,只存在21%左右的低吸收率。可以看出,设计的MSA有效地减少了短脉冲的反射并在3.2 GHz附近表现出强烈的吸收,但是在相同的频率下连续波的吸收性能受到极大的限制。这是因为二极管桥内并联的电容器存储了短脉冲的传入能量,并且在下一个脉冲进入之前在并联的电阻器中耗散。然而连续波已经对电容器充满电,阻止了这种吸收机制[20]。由此也进一步说明本文设计的MSA具有良好的短脉冲波吸收性能,并能显著区分相同频率下的脉冲波和连续波。

图3 设计的MSA在不同功率脉冲波(PW)和连续波(CW)波形入射时的吸收率曲线

3.2 不同脉冲宽度的脉冲波对MSA吸收率的影响

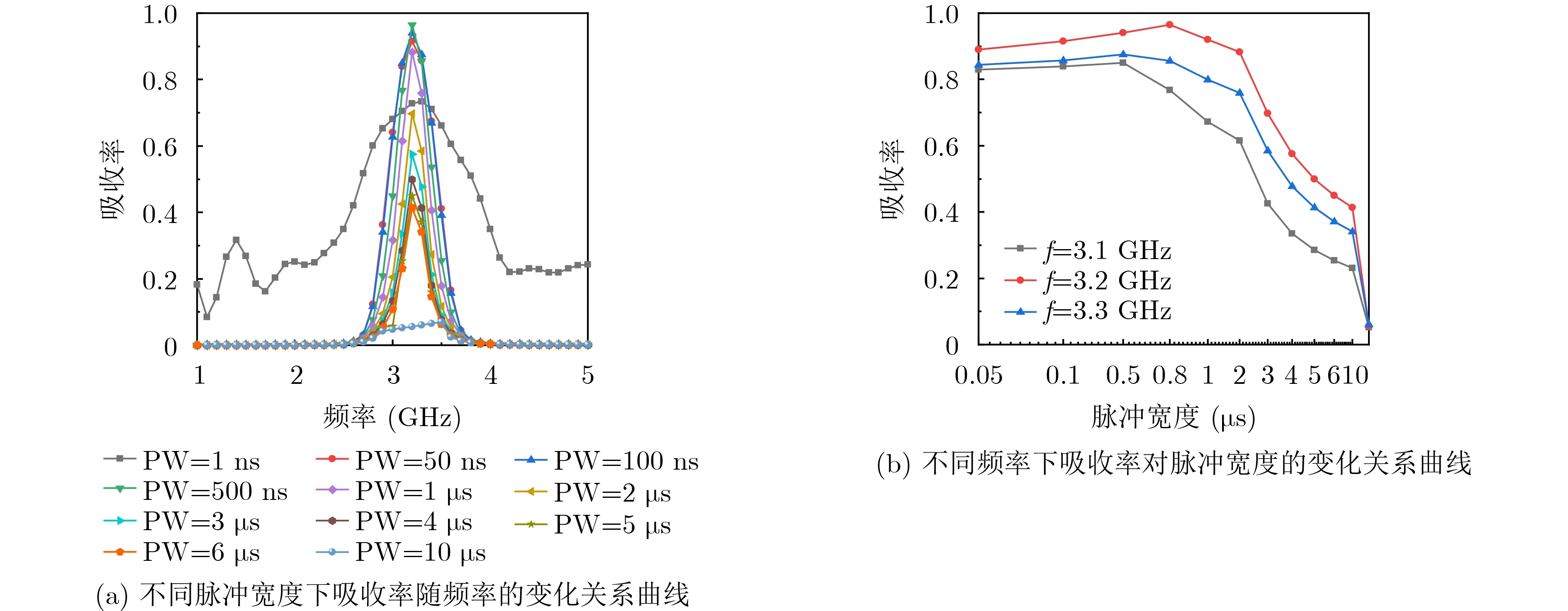

首先考虑不同脉冲宽度的脉冲波形对设计的非线性电路MSA吸收特性的影响。固定入射脉冲波的功率为0 dBm,如图4(a)所示,设计的MSA对入射脉冲波的吸收率显著依赖于脉冲宽度,当逐渐增加脉冲宽度时,吸收率先增大,后减小。如图4(b)所示,当入射波脉冲宽度为1 ns时,其吸收率超过85%。当增大入射波脉冲宽度为500 ns时,其吸收率达到最大值98.5%,当脉冲宽度进一步增大到10μs时,其吸收率逐渐降低,在3.2 GHz只有40%左右。由于MSA电阻电容并联的非线性电路的弛豫时间为τ=R×C=10μs。当入射波脉冲宽度增大到一定数值(10μs)时,非线性电路中并联的电容器处于过饱和状态,此时的感应电压达到最大从而导致吸波性能的减弱。由此进一步说明本文设计的非线性电路MSA只对入射的短脉冲波具有良好的吸波性能。

图4 设计的MSA在0 dBm功率下对不同脉冲宽度的脉冲波吸收率

3.3 不同极化模式斜入射脉冲波对M SA吸收率的影响

为了进一步研究设计的MSA对脉冲波的吸收特性,有必要考虑入射的短脉冲波在不同的极化模式斜入射的吸收性能。一般情况下,对斜入射的电磁波考虑TE和TM两种模式。

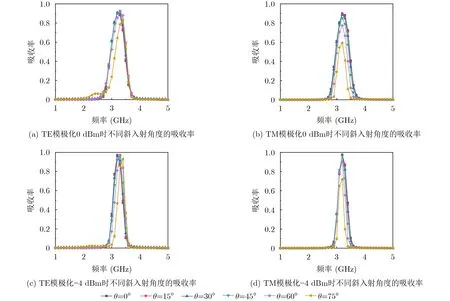

图5(a)—图5(d)分别给出了两个不同功率水平下TE模极化波 和TM模极化波不同斜入射角的吸收率。图5(a)和图5(c)是功率为0 dBm和–4 dBm脉冲宽度为50 ns的TE模极化短脉冲波不同斜入射角度时吸收率曲线。当斜入射角度θ<60°,M SA的吸收率基本保持不变。当入射角度增大到θ=75°时,吸收率幅值有微弱的降低,并且工作频率出现了微小的蓝移现象,即吸收峰位置向高频方向发生微小的偏移。当入射角很大时(θ=75°)出现微小蓝移现象,这是由于TE模极化波的行为类似于TE表面波。这说明不同于传统的线性电路MSAs[10–14],设计的MSA吸波性能对TE模极化波斜入射角度的依赖性较小。而TM模极化波斜入射情况下,如图5(b)和图5(d),设计的MSA对不同角度斜入射的脉冲波的吸收率的变化规律比较明显。当增大TM模极化波入射角度时,工作频点基本保持不变,吸收率逐渐降低。吸收率在TM模式大入射角度时下降较快,是因为TM模极化波没有强的切向电场分量,使设计的M SA方环结构产生的感应电压比较小,从而削弱二极管的整流过程,导致该MSA对短脉冲波的吸收性能减弱。当功率为0 dBm时,TE极化模式下大入射角度对短脉冲波吸收率也有所下降。但功率降低至–4 dBm时,由于大入射角度下,TE模极化波的行为类似于TE表面波,此时的吸收率不大幅度下降是介质和二极管中的损耗造成的,并非是二极管整流作用下产生的对短脉冲波的强烈吸收。无论在哪个功率水平下,随着入射角增大,TM模极化短脉冲波的峰值吸收水平在一定程度上被抑制,这种情况也接近于TM表面波。但值得注意的是在一定的宽入射角度(θ <75°)范围内,设计的MSA吸收率总是保持在60%以上。进一步说明了本文设计的M SA对宽角度(θ <75°)入射的TE和TM模极化短脉冲波都具有良好的吸收特性。

图5 设计的MSA单元在TE和TM模极化斜入射输入功率为0 dBm和–4 dBm脉冲波的吸收率

3.4 M SA非线性电路并联电容和单元结构几何参数对短脉冲波吸收特性的影响

接下来,本文将重点考虑设计的MSA结构单元参数对短脉冲波吸收特性的影响。时间常数τ=R×C也称为非线性电路的弛豫时间对于确定依赖于波形的MSA如何响应入射波的脉冲宽度也很重要。

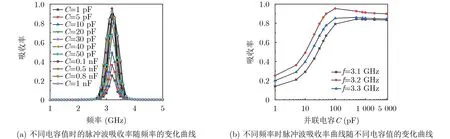

图6(a)和图6(b)给出了改变MSA结构单元中并联的电容值时其对功率为0 dBm脉冲宽度为50 ns的短脉冲波的吸收率曲线。当增大MSA中并联电容值时,其短脉冲波吸收率先显著增大,然后适当减小并维持在一个较高的吸收率水平。由图6(b)所示,当MSA中并联的电容值为1 pF时,其吸收率只有30%左右。这是由于此时MSA中非线性电路的弛豫时间τ=12.5 ns小于入射波脉冲宽度50 ns,只能吸收一小部分的脉冲波。当电容值为100 pF时,弛豫时间τ=1.25μs远大于入射短脉冲宽度50 ns,MSA吸收率达到最大值97.5%。进一步增大电容值,MSA的吸收率有所下降,当电容值为0.1 nF,其吸收率基本稳定在90%左右保持不变。值得注意的是,改变MSA非线性电路中电阻值时对短脉冲波吸收率结果基本没什么影响,但会影响连续波的吸收[20]。

图6 非线性电路MSA对不同电容值情况下的脉冲波吸收率

传统的线性电路MSA的吸收率严重依赖于其单元结构几何参数[10–13],通过改变结构尺寸可以显著改变其频率响应特性和吸波性能。因此,有必要研究设计的非线性电路MSA中单元结构几何参数对脉冲波吸收性能的影响。如图1(b)所示,对于固定设计周期的MSA单元结构几何参数只包含3个重要变量,分别为方形环谐振器的宽度w,两个环之间的缝隙g以及中间介质层的厚度ts。研究发现,这些结构参数的变化都会影响吸收率的大小。设计的MSA在不同的几何参数情况下对入射短脉冲波(50 ns脉宽和0 dBm功率)吸收率曲线如图7所示。本文根据数值仿真得到的吸收率峰值频率随MSA单元结构几何参数的变化关系曲线利用式(4)—式(6)中等效的电感和电容随MSA单元结构几何参数的变化进行线性拟合。从图7(b)、图7(d)和图7(f)可以看到数值仿真曲线与等效电路拟合曲线吻合得比较好。

如图7(a)所示,当方环形谐振器缝隙宽度g在0.5~2.5 mm范围内变化时,MSA吸收率峰值随着g的增加缓慢的提高,但是工作频率从2.95 GHz逐步平移到3.8 GHz。值得注意的是,当g在一定范围(0.5~2.5 mm)内变化时,MSA脉冲波吸收率始终保持在95%以上。由图7(b)所示,缝隙宽度g与吸收率峰值频率f0呈线性关系且成正比,即f0∝g,这跟之前分析的简化LC理论模型完全一致。如图7(c)所示,在一定范围内(2~6 mm)改变w大小时,设计的M SA对脉冲波的吸收率差别比较明显。当w=2 mm时,脉冲波吸收率只有65%,而设计的非线性电路MSA中单元结构所用到的w=5 mm时,吸收率增加到90%以上。继续增加线宽到w=6 mm,MSA脉冲波吸收率达到98.9%。同样,图7(d)可以看到,MSA吸收峰值频率f0随着线宽增加而往高频移动,且与w呈线性关系,即f0∝w。图7(e)显示的是ts对MSA脉冲波吸收率的影响,结果与前两个参数类似,即短脉冲吸收率随着ts增大而逐渐增大,但吸收峰值频率的变化与之相反。由图7(f)所示,MSA中ts与吸收率峰值频率f0呈线性关系且成反比,即f0∝1/ts。同样值得注意的是,当ts在一定范围(0.5~2.5 mm)内变化时,MSA吸收率始终保持在85%以上。从以上的仿真结果发现,吸波性能随g变化较为稳定,但方环形结构w和ts的变化对脉冲波吸收性能影响较大。如图7(c)所示,当方环形谐振器w减小时,脉冲波吸收率逐渐下降,这是由于此时所能累积的电荷较小,在其表面形成的电压减小,从而使二极管整流作用减弱,最终导致脉冲波吸收性能的减弱。由图7(e)所示,MSA吸收率随着ts减小而缓慢地减小。这是因为当电磁波垂直入射到设计的M SA结构单元中,由于被底部金属接地板反射,在介质基板内部会产生相位延迟,ts的大小会影响反射脉冲波的相位延迟效应,从而影响脉冲波的吸收性能。当介质基板ts较小时,其相位延迟降低,从而使设计的MSA对脉冲波的吸收性能较小。由此表明,本文设计的MSA对短脉冲电磁波的吸收特性同样显著依赖于单元结构几何参数。

4 结论

本文设计了一种结构简单的非线性电路MSA,对入射的一定功率范围内的短脉冲波具有良好的波形选择性宽角度吸收性能。当功率增加时,设计的MSA对短脉冲波的吸收率先逐渐增大接近1,随后再下降。而在相同频率下,连续波的吸收性能受到显著的抑制,吸收率只有20%左右。当入射波的脉冲宽度增加时,MSA吸收性能降低。设计的MSA一定的角度范围内对TE和TM模极化短脉冲波有很好的吸收。增加M SA中并联的电容大小会提升其对短脉冲波的吸收性能,但是改变并联电阻值对脉冲波的吸收率无影响。结果显示,MSA工作频率会随着间隙、线宽的增加而产生显著的蓝移,会随介质厚度的增加产生显著的红移,并且与等效LC谐振电路拟合的结果完全一致。另外,谐振吸收率幅值也会随着结构参数的改变而产生显著的变化。本文设计的MSA具有良好波形选择吸收特性,能够很好地区分相同频率下的不同波形,这些波形选择性使本文能够根据脉冲宽度在相同频率下控制电磁特性。本文的研究将在雷达罩、天线以及无线通信等方面具有广泛的应用前景。