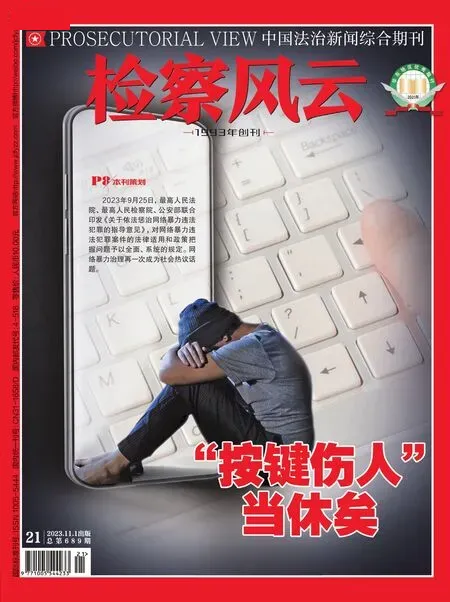

“按键伤人”的背后

文/本刊记者 张宏羽

网络技术重塑了现代生活,并在现实社会之外构建了一个虚拟网络空间。然而,网络并非“真空”——当各种现实社会问题和现实矛盾进入网络空间后,网络暴力便会滋生、泛化、蔓延,最终造成“按键伤人”。网络暴力虽然不同于现实生活中拳脚相加、血肉相搏的暴力行为,但其危害不容小觑。施暴的过程完全公开,并有大规模传播的可能,这不仅会导致他人“社会性死亡”,甚至可能造成不可逆的伤害。

形成与蔓延

在网络暴力形成过程中,参与者往往会对当事人进行“道德审判”。有研究者认为,“道德审判”的动机是善意的,即按照一定的社会道德标准对人或事进行评价,引发舆论对当事方的谴责,从而终止不道德行为或杜绝类似行为的发生。不过,“道德审判”容易走向网络暴力这一极端,演化为多数人的私刑。也有研究者认为,施暴者经常用更高的道德标准来“审判、惩罚”那些和自己处事方式与价值观念不同的人,而他们自己并不受这个道德标准的约束。施暴者往往认为自己就是“正义的化身”,将“道德”作为武器,不断超越行为边界。

网络暴力的发生,与“网络群氓”聚集下的负向情绪感染不无关系。相互匿名的网民类似于在街上漫无目的游荡者,受到某个热点事件的刺激就会聚集起来,成为失去理智的“群氓”。群体情绪经常表现为认知扭曲下的愤怒,群体的聚集使得愤怒情绪相互感染,并被逐渐放大和升级,且具有多变性与攻击性。

记者注意到,网络暴力往往与“沉默的螺旋”相伴相生。“沉默的螺旋”理论由德国学者诺伊曼提出,即大多数人都力图避免由于单独持有某些态度和信念造成的孤立,便对其周围的环境进行观察,相应地改变自己的态度。随着表达支配意见和不表达异常意见的个人数量的增加,一方表述而另一方沉默的倾向便开始了一个螺旋过程,并不断把一种意见确立为主要的“支配意见”。在网络传播的过程中,当极端的群体情绪兴起,处于“支配意见”的人越来越多,网络暴力的声势便愈发壮大。如果有人发表了与“支配意见”不同的言论,可能会遭到其他人的攻击谩骂。在这种情况下,一些网民会选择从众,以避免因群体压力带来的恐惧感。

许多网络暴力事件是由参与者的错误认知或偏见所引发的。每个参与者都有着自己的刻板印象和情感好恶,对某一事件的判断往往会被先入为主的观念驱使,并选择更合自己心意的信息来验证观点。此外,网络信息的简化、碎片化,可能使得事实被标签化,从而加剧错误认知或偏见。如在“粉发女学生轻生事件”中,粉色头发被认为是“非常规”的,女孩因此被贴上了叛逆者、不良女的标签。

“流量至上”的思维为网络暴力的蔓延推波助澜。有的平台热衷于推送刺激性、情绪性、煽动性的内容;有的“大V”和自媒体运营者更易受经济利益驱使,借机造谣传谣,恶意营销炒作……将最初平和的讨论,引向无尽的谩骂。

网络环境的开放性、虚拟性、匿名性等特征,不仅在操作层面降低了网络暴力的实施成本,更使得个体隐藏于群体中,助长了施暴者的嚣张气焰。同时,网络冲突的非面对面特点,令施暴者无法体会到现实情境中的紧张和恐惧,便更加肆无忌惮。

我们还应看到,在技术层面,目前司法实践中对网络暴力的认定尚有诸多困难。除此之外,取证、诉讼等较高的维权成本,让一些受害者望而却步,进而选择忍气吞声。种种现状,让施暴者内心的“恶”被进一步激发。

类型与风险

网络暴力愈演愈烈,戾气横生。上海政法学院讲师、法学博士梁春程向记者介绍,根据对近几年来网络暴力典型事件的梳理,常见的网络暴力有以下几种类型:

“人肉搜索”,即恶意收集、公开他人个人信息、隐私等,包括但不限于个人肖像、联系方式、住址、单位等信息。根据我国《刑法》及相关司法解释、指导意见的规定,组织“人肉搜索”,违法收集并向不特定多数人发布公民个人信息,情节严重的,或将以侵犯公民个人信息罪定罪处罚;同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

治理网络暴力,是顺应民意、顺应时代之举

网络人身攻击,即通过互联网发布针对他人的贬低性言论,侮辱、谩骂他人,导致对方社会评价降低。以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人,情节严重的,应当承担刑事责任。相关指导意见中规定了构成侮辱罪及诽谤罪的相应行为。

网络造谣、传谣,即通过文字、图片或嫁接视频等形式,散布与他人相关的虚假事实,诋毁他人,使其名誉受损或社会评价降低。网络谣言通常是引发网络人身攻击的导火线,网络暴力通常离不开网络谣言的铺垫和造势。相关司法解释对于利用信息网络“捏造事实诽谤他人”的行为及入罪标准作了明确界定。对于传播虚假信息,利用互联网辱骂、恐吓他人,起哄闹事,索要财物等危害公共秩序的行为,如符合寻衅滋事、敲诈勒索、非法经营等犯罪的构成要件的,应当以相关罪名追究刑事责任。

上述三类网络暴力在我国还可能面临民事、行政法律风险。民事责任层面,网络暴力所指向的是受害者的名誉权、荣誉权、隐私权以及个人信息权,相关案件中一般施暴者众多,属于典型的共同加害行为,应当承担连带责任。行政责任层面,对于网络平台、运营商而言,《网络安全法》《个人信息保护法》等规定了相关责任;对网络用户而言,根据《治安管理处罚法》,扰乱公共秩序,妨害公共安全,侵犯人身权利、财产权利,妨害社会管理,具有社会危害性的行为,尚不够刑事处罚的,由公安机关给予治安管理处罚。若侵犯人身权利且妨害网络管理秩序,或将面临公安机关的治安处罚。

值得警惕的是,网络暴力正被作为制造网络舆情、操控误导民意、谋求不正当利益的工具,呈现出利益驱动化、组织产业化、专业分工化、群体对立化等恶性发展态势,逐渐形成网络暴力“黑灰产业链”。

危害与维权

网络暴力不仅对个体造成负面影响,更对社会道德、社会秩序带来了诸多挑战。

网络暴力对受害者造成极大的心理困扰,可能成为其一生挥之不去的阴影,甚至造成更加严重的后果。全国人大代表鲁曼在接受媒体采访时,总结了网络暴力受害者所受影响的类型,主要包括:痛苦、恐惧、情绪波动;敏感、易怒,无法正常处理社交关系;社交隔离、自我否定;堕落,主动放弃学业、事业;药物滥用;自毁自伤甚至轻生。此外,有的行为还可能异化成现实情境中的威胁,比如跟踪、上门骚扰、人身伤害等。

中国政法大学刑事司法学院院长、教授刘艳红在一篇文章中指出,网络暴力的危害后果主要体现在三个方面:第一,网络暴力造成的危害后果具有系统性。网络暴力对个人权利和社会公共秩序都具有侵害性。在个人权利层面,网络暴力既损害被害人的身心健康,也会因网络信息泄露而危及个人财产安全;在社会与国家层面,网络暴力既荼毒互联网健康生态,也影响一国的国际形象。第二,网络暴力的危害具有持续性。网络暴力能够持续较长时间且会不断重复,尤其是针对一些公众人物,持续时间能够达到数月乃至数年,这将给被害人的情感与心理造成巨大伤害。第三,网络暴力造成的危害具有不可逆性。网络暴力因其数字属性而具有内容留痕性,施暴者利用网络不断扩大信息传播的受众面,并留下永久性的数字内容,使被害人所受的摧残无法得到彻底治愈。

法律是网络暴力治理的最后屏障,也是最有力的武器。此前,德阳女医生遭“人肉”自杀案、杭州女子取快递被造谣案等多起恶性事件中被告人均受到了法律的审判。面对网络暴力,应一查到底、依法惩处,对施暴者进行有力震慑。

同时,如果遭遇网络暴力,不仅需要防守,更要主动出击,拿起法律的武器进行维权。梁春程提醒,可以通过保存网页信息、截图相关言论,运用电子存证工具或公证等多种方式,固定现有证据。视具体行为和损害结果,若构成侮辱、诽谤罪的,可以向有管辖权的法院提起刑事自诉。根据相关指导意见,人民法院对于被害人就网络侮辱、诽谤提起自诉的案件,人民法院经审查认为被害人提供证据确有困难的,可以要求公安机关提供协助。

上海市海华永泰律师事务所高级合伙人孙宇昊建议,要保持冷静和良好心态,及时关闭社交账号的评论、私信功能,删除与个人信息相关的动态,避免信息被复制转发、恶意拼接。

各大平台都设有举报入口,针对名誉权、肖像权、隐私权等侵权行为可依法投诉举报;还可以将相关信息提交至中央网信办(国家互联网信息办公室)违法和不良信息举报中心。

视情况向公安机关反映,记录被侵权的过程和侵权内容。在保留初步证据后,通过平台的投诉机制向平台发出有效通知或函件,要求平台对相关文章、评论、视频等进行删除等必要措施,惩处、封禁相关用户账号。

对于严重侵害名誉权、隐私权等人格权的,可将施暴者列为被告诉至法院,将未尽审核义务的平台方列为共同被告。诉讼请求包括停止侵权、赔礼道歉、消除影响、恢复名誉等,在维权过程中所产生的合理维权支出也可要求由被告承担。因网络暴力导致精神受到严重伤害的,可主张精神损害抚慰金。