网络暴力协同治理之思

文/简云

当复杂社会问题投射于虚拟网络空间,仅依靠单一主体难以解决。治理网络暴力应坚持创新理念、协同共治,推动监管部门、司法机关、平台企业、媒体机构、社会公众等的多方参与,营造健康安全的网络环境。这不仅是工作所需,更是形势所趋。

监管+司法:双剑合璧

当下,对网络暴力行为重拳出击的社会呼声愈发高涨。相关部门应拿出更多有效、管用的举措,加大对网络暴力的惩治力度。不仅要对肆意施暴者坚决“亮剑”,更要斩断隐秘的“黑灰产业链”。

付费“轰炸”骚扰他人、“网络水军”推手刷流量、炒作虚假热点误导网民……有媒体披露,越来越多的网络暴力事件背后是利益驱动。一些网络暴力事件看似事发偶然、难以预见,但实际上已呈现出群体性、产业性等发展趋向。不法分子更借助黑客工具、非法脚本程序等技术手段不断壮大“黑灰产业链”,让作恶更加简单、易行,让后果更加难以预料。

我国近年来持续开展“清朗”“净网”等专项行动。尤其是对于在网络暴力中推波助澜的“网络水军”,打击力度不断加大。2023年7月,公安部召开的新闻发布会介绍,仅在网络谣言打击整治专项行动中,各地警方就依法侦办“网络水军”案件130余起,抓获犯罪嫌疑人620余人。此外,在2022年,各地警方侦办“网络水军”相关案件550余起,关闭“网络水军”账号530余万个,关停“网络水军”非法网站530余个,清理网上违法有害信息56.4万余条。

治理网络暴力需要有力的司法支撑。

2023年9月25日,最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合举行新闻发布会,发布《关于依法惩治网络暴力违法犯罪的指导意见》与相关典型案例。其中,吴某某诽谤案引发社会高度关注。

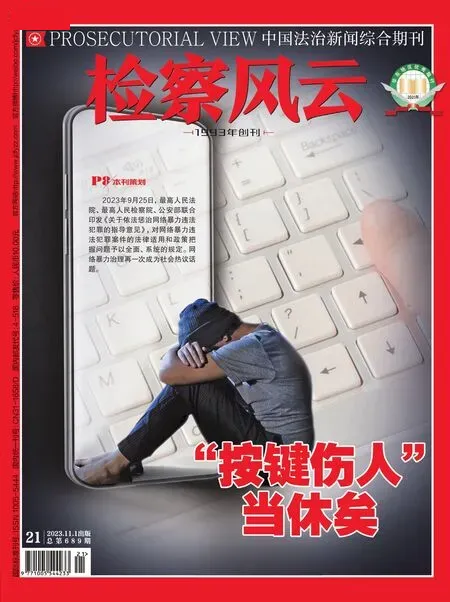

重在协同治理 (图/IC photo)

该案中,吴某某在网上浏览到被害人沈某某发布的“与外公的日常”贴文,遂捏造“73岁东莞清溪企业家豪娶29岁广西大美女”等信息在网上发布,引起网民对沈某某肆意谩骂、诋毁,累计阅读量超过4亿次,造成极恶劣社会影响。吴某某还针对闵某捏造相关诽谤信息并在网上发布。最终,法院以诽谤罪判处吴某某有期徒刑1年。

这是一起随意以普通公众为侵害对象的网络暴力案件,相关行为不仅严重侵害被害人的人格权益,还会产生“人人自危”的群体恐慌,严重影响社会公众的安全感。办案机关认为,本案属于“严重危害社会秩序”情形,依法适用公诉程序,以诽谤罪对被告人定罪判刑。此案的判决向社会发出了一个鲜明信号:对于网上随意诽谤他人,社会影响恶劣的,依法应当适用公诉程序!

法律“防暴盾”还能够有效制止网络暴力发酵扩散,为受害者及时止损,更有利于规范网络言行,维护网络空间秩序。不久前,北京互联网法院依据《民法典》确立的人格权侵害禁令制度,发布了该院首份人格权禁令。

在该起涉网络暴力案件中,被告肖某在近一年时间里直播40多次,发布大量针对原告董某的视频,其中含有大量侮辱性言辞,用语粗鄙,充斥谩骂和人身攻击。案件审理期间,肖某未遵守法庭提醒,依旧以每晚定时直播形式继续发布侵权言论,并公开董某数位身份号信息,董某据此向法院提出人格权禁令申请。法院裁定肖某立即停止在涉案账号中发布侵害董某名誉权的内容,该人格权禁令裁定书送达被告即生效。

机制+技术:综合施策

网络服务提供者业已成为我国网络暴力治理体系的重要参与者。中央网信办印发的《关于切实加强网络暴力治理的通知》(以下简称《通知》)明确提出,“进一步压实网站平台主体责任”。《通知》从建立健全网暴预警预防机制、强化网暴当事人保护、严防网暴信息传播扩散等多个方面,明确了网络服务提供者在网络暴力治理中的责任。

目前,部分主流网络服务提供平台已经率先开展网络暴力治理中的合规机制和文化建设,并不断推出各类平台规则治理策略与技术治理举措,推动机制化、技术化创新。中国社会科学院大学互联网法治中心发布的《互联网平台网络暴力治理机制构建与测评报告》(以下简称《报告》)显示,各主流网络服务提供平台在前端服务、后端技术、秩序生成与维持及未成年人保护等方面尽到了充分的责任;与国际相比,部分治理措施在技术应用和治理实效方面已达到相当的水准。

《报告》还基于信息生命周期理论,将网络暴力分为潜伏发酵期、规模扩大期、消退恢复期三个阶段,并梳理、总结了各网络平台在不同阶段的治理手段与经验。

在潜伏发酵期,平台提前采取措施进行预防以免相关舆论事件的进一步扩大,以避免网络暴力的爆发。一些平台会采取“优化互动功能”的方式,调整接收评论和私信的范围与方式,从而减少陌生人的评论或私信打扰;有的平台依靠自动识别技术进行拦截,利用关键词过滤系统,对不友善信息进行风险提醒;平台还会开设“监督员”“协管员”等功能,与用户协同管理网络舆论环境。

在规模扩大期,平台通过“一键防护”等功能限制对相关争议事件的进一步传播,通过降低推荐、强制删除下架等方式避免网络暴力的影响进一步扩大;平台内部常设“黑名单制度”,并畅通举报通道,鼓励用户在面对网络暴力等相关违规内容进行举报。

在消退恢复期,平台会对当事人进行心理疏导,关注用户诉求点;有的平台为当事人提供法律维权的协助取证功能;还有平台提供后续运营指导,帮助用户在危机后快速回复账号正常运营。

值得指出的是,只有明确网络服务提供者网络暴力治理义务的效力保障机制,才能为义务实际履行的现实可能性提供规范保障。武汉大学法学院副教授敬力嘉曾撰文表示,在明确义务的基础上,应将网络服务提供者作为现实的问责主体,不能卸责给算法;对于涉网络暴力投诉处置不及时,应当确立问责机制;对于涉网络暴力技术措施的错误适用,应当确立问责机制;应当厘清网络服务提供者不履行相应义务应当承担的责任。

自律+引导:道正声远

在网络暴力中,媒体机构与网络意见领袖一旦没有擦亮眼睛、被带偏节奏,也可能成为“助纣为虐”的“帮凶”。媒体机构与网络意见领袖应遵守媒介伦理、注重行业自律,尽力为广大读者、粉丝营造良好的信息环境。

复旦大学新闻学院教授张志安、复旦大学新闻学院博士研究生廖翔在《网络暴力治理中的媒体责任》一文中指出,当网络暴力事件发生或呈现发生苗头时,媒体可通过多方信源的深入调查和准确报道,快速提供客观、准确的信息,让公众了解事件的全貌和背景,避免对相关事件和当事人产生误导、滋生不良情绪和偏见。媒体应理性发声,在报道中坚持真实客观的原则,避免情绪化语言和主观臆断的加入。同时,应更主动、更善于引导舆论走向,引导公众思考事件的复杂成因和社会背景,避免公众过度关注事件的表面冲突。

网络意见领袖作为特殊主体,也有义务保障发布信息的真实性。在北京互联网法院发布的案件中,被告周某某为引导话题走向、吸引流量,通过其“网络大V”账号发布带有贬损、诽谤内容的文章,利用加带讨论话题的方式进一步传播、扩散言论。法院认为,“网络大V”的公共言论具有传播速度快、后果不可逆、社会影响大等特点,其相较于普通民众具有更高的注意义务,更应审慎使用其影响力,注意发言的边界,恪守法律底线。

需要关注的是,提升社会公众的媒介素养是治理网络暴力的“源头活水”,更能激活网络空间的“一池春水”。媒体机构及网络意见领袖,在基于自身资源的基础上,可以面向特定的受众进行宣传教育。张志安、廖翔在前述文章中表示,媒体可通过提供互联网平台对网络暴力的风险防范工具和具体治理手段来提升公众的网络素养,激发和促使公众在面对网络暴力时及时运用平台工具进行自救止损和自我保护。特别是当网络暴力事件发生时,公众关注度相对较高,抓住热点契机,往往会有事半功倍的效果。