中国人的Heath-Carter 法体型研究

李咏兰,郑连斌,张兴华,宇克莉,于会新

(1.内蒙古师范大学生命科学与技术学院,呼和浩特 010022;2.内蒙古师范大学民族学人类学学院,呼和浩特 010022;3.内蒙古自治区高等学校生物多样性保护与可持续利用重点实验室,呼和浩特 010022;4.天津师范大学生命科学学院,天津 300387;5.天津师范大学天津市动物多样性保护与利用重点实验室,天津 300387)

体型与健康和疾病息息相关.目前,已经有多种比较成熟的体型评价方法,其中Heath-Carter 体型法是学术界最常用的体型评价方法,适用于大样本的体型研究.

体型评价在很多领域有应用价值.Williams 等[1]研究了体型与男性冠状动脉疾病的关系.Zhao 等[2]分析了不同体型的胸腔肿瘤患者在放射治疗中的差异.

一些学者研究了儿童和青少年的体型.Carter 等[3]发现7~16 岁少年每年的平均体型不同,主要表现为中胚层体型和外胚层体型出现率显著增加. Katzmarzyk等[4]认为少年儿童的代谢适应性(甘油三酯、胆固醇和血糖水平)可以通过Heath-Carter 体型法的相关理论来解释.文献[5]的研究表明,青少年对体型的开放态度存在显著的性别差异.

随着年龄增长,人的生理状态发生变化,体型也会发生改变,人类这种体型的变化是具有一定共性的.相关学者对我国一些族群,如蒙古族[6]、佤族[7]、克木人[8]、云南汉族[9]、辽宁汉族[10]、广西汉族[11]等进行了Heath-Carter 法的体型研究,但多数研究是对单个族群体型的报道.近年来,本研究团队测量了大量中国人的体质数据,本文拟探讨中国人的体型特点及其随年龄增长发生的规律性变化,以揭示中国人的体型特征全貌,为准确评价中国人的生长发育和营养状况以及促进身体健康提供数据参考.

1 研究对象与方法

2009 年至2019 年,研究团队对我国的115个族群进行了10 项体质指标的测量(少部分族群的数据于2009 年前获得).使用人体测高仪(精度1mm)测量身高,使用电子人体秤(精度0.1 kg)测量体质量,使用弯脚规(精度1 mm)测量肱骨内外上髁间径和股骨内外上髁间径,使用皮褶厚度计(精度0.5 mm)测量肱三头肌皮褶、肩胛下皮褶、髂前上棘皮褶和小腿内侧皮褶,使用软尺(精度1 mm)测量小腿围和上臂最大围.采用随机取样方法确定测量对象,被测者均为无身体残疾、世居当地3 代以上的本族群成人. 测量总人数为63 449 例(男性29 418 例,女性34 031 例),年龄范围为18~96 岁,男性和女性的平均年龄分别为(47.0±15.9)岁和(47.4±15.2)岁.测量地的地理坐标范围为东经70.02°(喀什市)至126.62°(哈尔滨市),北纬18.78°(五指山市)~51.34°(额尔古纳市),基本覆盖了我国主要地区.

测量严格按照《人体测量方法》[12]进行.本研究遵循《赫尔辛基宣言》中的基本原则,立项前已获得依托单位的伦理审批同意.测量遵循知情同意原则,与每位被测者签订知情同意书,保证每位被测者的知情权.测量前对研究组所有成员进行系统培训,培训内容包括测量技术、生物伦理、信息保密等,并在测量前对测量仪器进行校正,以保证测量数据的准确性及被测者的个人信息不泄露.

将样本分为18~29 岁组、30~39 岁组、40~49 岁组、50~59 岁组、60~69 岁组、70~79 岁组和80~96 岁组共7个年龄组. 男性7个年龄组的样本量依次为4 788 例、5 341 例、6 227 例、6 127 例、4 409 例、2 177例和349 例,女性7个年龄组的样本量依次为4 936例、6 042 例、7 479 例、7 631 例、5 350 例、2 181 例和412 例.

使用Excel2003 软件计算内因子、中因子、外因子、体型图上的平面直角坐标(X、Y)、身高体质量比值(height weight ratio,HWR)、体型位置均数(somatotype attitudinal mean,SAM). 内因子反映身体的相对肥胖程度;中因子反映身体的肌肉和骨骼的发达程度;外因子反映身体的线性程度,即苗条程度. 应用SPSS17.0 软件处理数据,采用线性相关性分析研究3个因子值与年龄的关系;采用单因素方差分析研究年龄组间差异;对7个年龄组的3个因子值进行主成分分析.

本研究测量的族群、地点及测量时间见表1.

表1 测量的族群、地点及测量时间Tab.1 Measured ethnic groups,locations and time of measurement

2 结果

2.1 中国人的体型

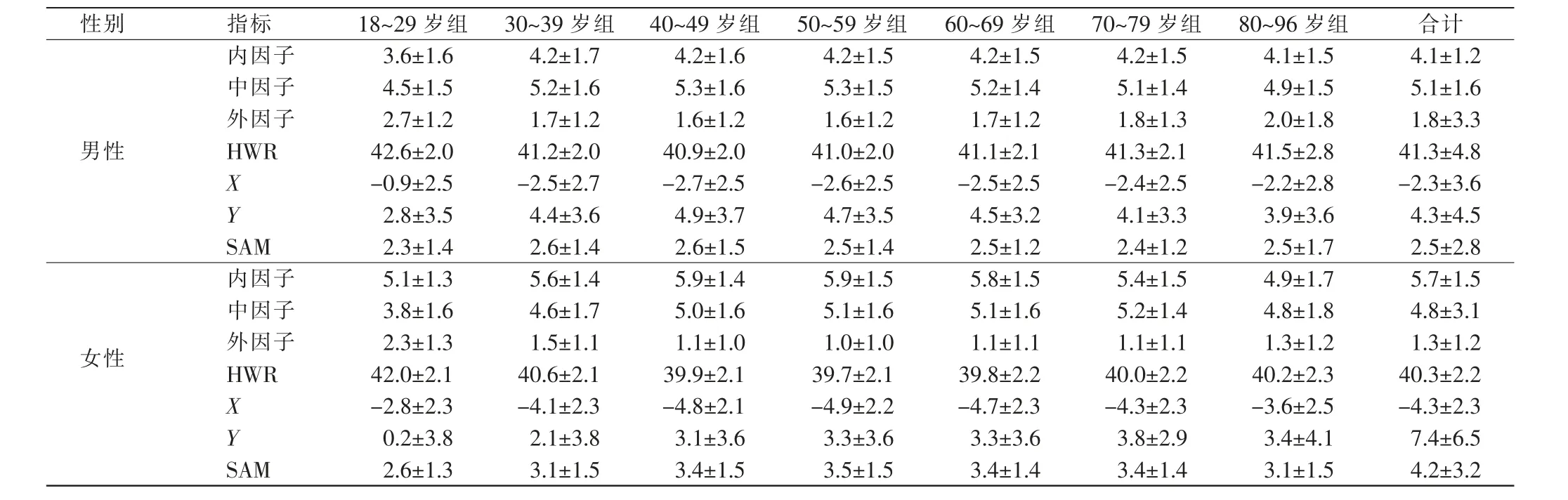

男性和女性7个年龄组的内因子、中因子、外因子、体型图上的坐标、HWR 和SAM 见表2.由表2 可见,男性的内因子值为18~29 岁组最小(3.6),30~39岁组增大到4.2,之后维持在4.2,80~96 岁组的内因子值为4.1;中因子值为18~29 岁组最小(4.5),30~39岁组增大到5.2,之后中因子值维持在5.1~5.3,80~96岁组的中因子值为4.9;外因子值为18~29 岁组最大(2.7),30~39 岁组减小到1.7,之后在1.7 左右波动.总体上看,男性体型在30 岁以后出现明显的变化,脂肪、肌肉和骨骼量增多,身体线性度下降,80 岁以后又出现脂肪、肌肉和骨骼量减少,身体线性度上升.可以认为男性体型的变化有2个年龄节点,分别为30 岁和80 岁.

表2 男性和女性7个年龄组的体型指标(Mean±SD)Tab.2 Somatotype indexes of males and females of seven age groups(Mean±SD)

HWR 值越大,说明身体充实度越小. 由表2 可见,男性在18 岁至50 岁身体充实度增加,50 岁以后充实度略有下降. SAM 反映个体间体型值的离散程度,SAM 值越大,说明离散度越高.男性18~29 岁组的离散度最小,30~39 岁组和40~49 岁组的离散度最大,50 岁以后离散度略有减小,80 岁以后离散度略增大.

男性7个年龄组以及合计数据均为偏内胚层的中胚层体型,这与中国摩梭人男性[13]、浙江乡村汉族男性[14]、云南布朗族男性[15]一致,与兰州市汉族男性[16](内胚层-中胚层均衡体型)不同,与云南蒙古族男性[17](均衡的中胚层体型)也不同.

女性的内因子值为18~29 岁组最小(5.1),40~49岁组增大到5.9,60 岁以后内因子值减小,80~96 岁组内因子值减小到最小值(4.9);中因子值为18~29岁组最小(3.8),40~49 岁组增大到5.0,之后保持稳定,80 岁以后中因子值减小;外因子值为18~29 岁组最大(2.3),40~49 岁组减小到1.1,之后保持稳定,80岁以后外因子值增大.总体上看,女性在40 岁左右体型变化比较明显,脂肪、肌肉和骨骼量开始增多,身体线性度下降,80 岁以后脂肪、肌肉和骨骼量减少,身体线性度上升.所以女性体型的变化也有2个年龄节点,分别为40 岁和80 岁.女性的身体充实度在40~49 岁组达到最大,之后略有下降.

女性18~69 岁的5个年龄组(70~96 岁的2个年龄组为内胚层-中胚层均衡体型)以及合计数据均为偏中胚层的内胚层体型,这与兰州市汉族女性[16]、云南布朗族女性[15]一致,而与摩梭人女性[13]、浙江乡村汉族女性[14]、云南蒙古族女性[17](均为内胚层-中胚层均衡体型)不同.

体型指标的性别间比较结果显示,女性的内因子值和SAM 值大于男性(u值分别为149.16 和71.37,P<0.01),但中因子值、外因子值和HWR 值小于男性(u值分别为15.61、24.62 和32.87,P<0.01).也就是说,与男性相比,女性的体脂较多,肌肉和骨骼含量较少,身体线性度较小,身体充实度较大.摩梭人的体型研究结果[13]表明女性的体型分布比男性集中,但本研究显示女性的体型分布比男性更离散.

2.2 中国人体型与年龄的关系

在以往研究中探讨体型的3个因子与年龄的关系时,发现不同族群得到的结果不一致.如,李咏兰等[14]发现,浙江乡村汉族的内因子值和中因子值与年龄呈正相关(P<0.01),外因子值与年龄呈负相关(P<0.01);董文静等[15]发现,布朗族男性和女性的3个因子值与年龄均不相关(P>0.05),男性的3个因子值的年龄组间差异均不具有统计学意义(P>0.05).这种研究结果的不一致性可能与样本量的大小有一定关系.

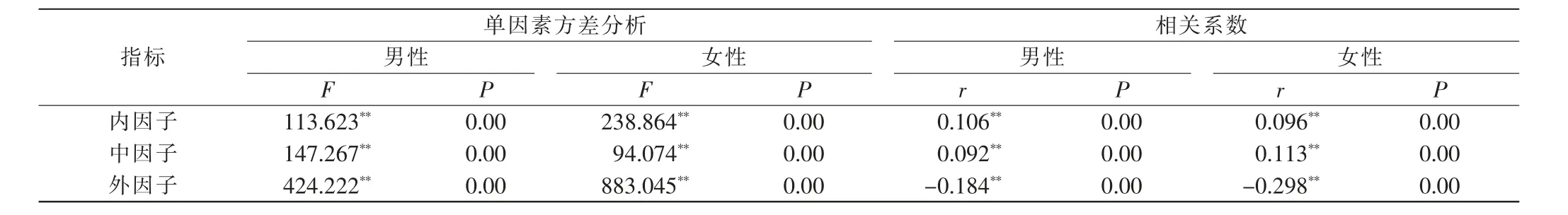

男性和女性的3个因子值与年龄的相关分析见表3.由表3 可见,男性和女性3个因子值的年龄组间差异均具有统计学意义,男性和女性的内因子值和中因子值均与年龄呈正相关,外因子值与年龄呈负相关.这表明,随着年龄增长,男性和女性的脂肪、肌肉和骨骼量增多,身体线性度下降.

表3 男性和女性3个因子值与年龄的相关系数及年龄组间单因素方差分析Tab.3 Correlation coefficients of three factors with age of males and females and one-way analysis of variance among age groups

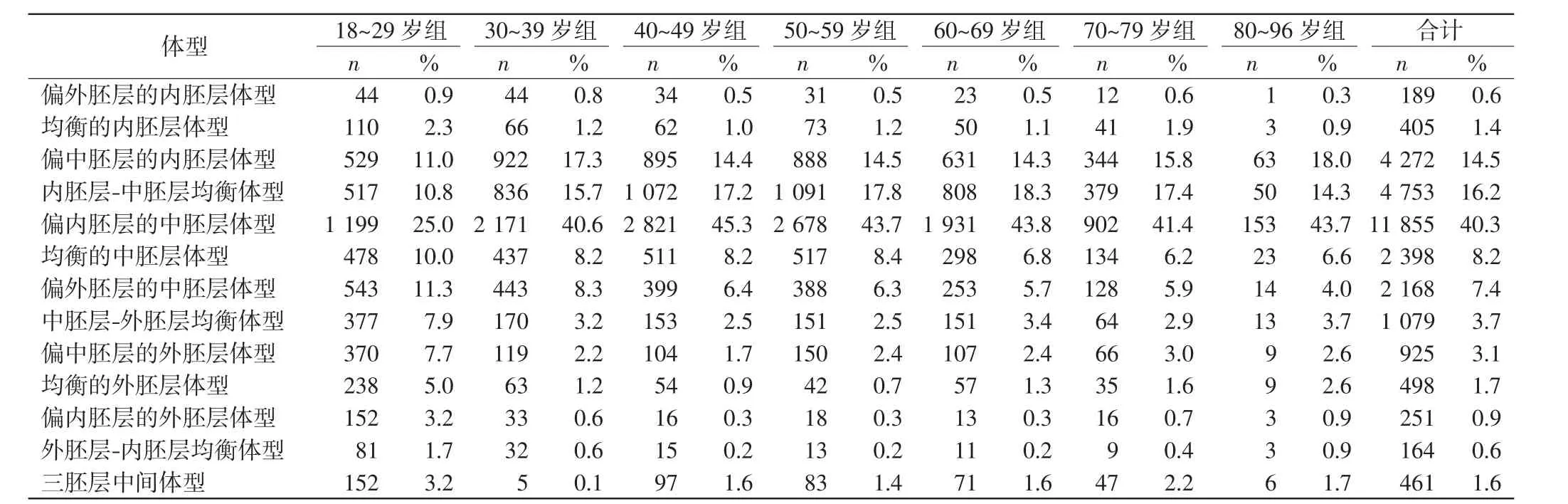

2.3 中国人13种体型的分布

男性13种体型的分布情况见表4.由表4 可见,男性偏内胚层的中胚层体型的出现率最高(40.3%),其次为内胚层-中胚层均衡体型(16.2%)和偏中胚层的内胚层体型(14.5%),这3种体型出现率之和达到71.0%,其他10种体型的出现率很低.浙江乡村汉族男性出现率最高的3种体型[14]与本文一致.

表4 男性13种体型的分布Tab.4 Classification of 13 somatotype of males

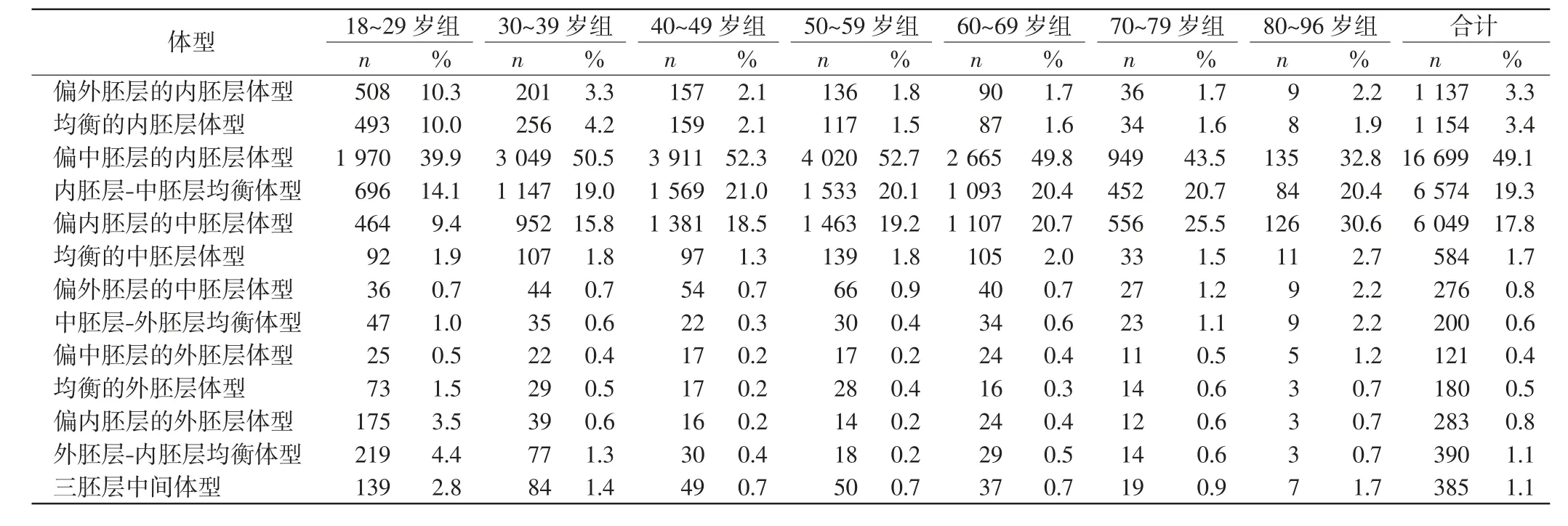

女性13种体型的分布情况见表5.

表5 女性13种体型的分布Tab.5 Classification of 13 somatotype of females

由表5 可见,女性偏中胚层的内胚层体型的出现率最高(49.1%),其次为内胚层-中胚层均衡体型(19.3%)和偏内胚层的中胚层体型(17.8%),这3种体型出现率之和达到86.2%,其他10种体型的出现率很低.浙江乡村汉族女性出现率最高的3种体型[14]与本文一致.

2.4 中国人7个年龄组的3个因子值的主成分分析

对男性和女性7个年龄组的内因子值、中因子值和外因子值进行主成分分析.

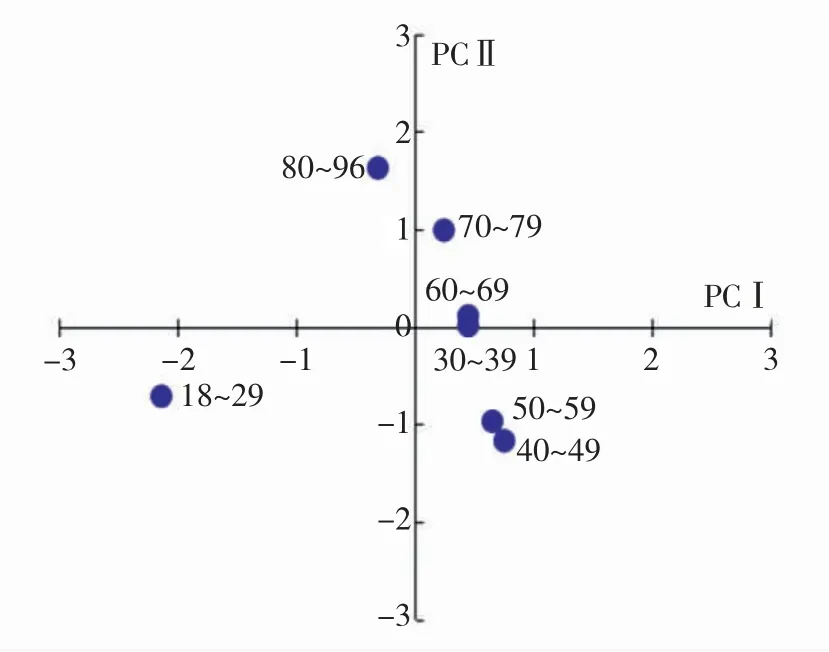

男性的主成分分析结果显示,前2个主成分的贡献率分别为97.761%和2.217%,累计贡献率达到99.978%.PCⅠ载荷值较大的指标为外因子(-0.999)、中因子(0.986)和内因子(0.981),PCⅠ值越大,身体线性度越小,肌肉和骨骼越发达,身体脂肪含量越高.PCⅡ载荷值较大的指标为内因子(0.196),PCⅡ值越大,身体脂肪含量越高.由于PCⅠ的贡献率非常大,所以主要考虑PCⅠ值的大小.

男性的主成分分析散点图见图1. 由图1 可见,40~49 岁组和50~59 岁组的PCⅠ值最大,其次是30~39 岁组和60~69 岁组,70~79 岁组的PCⅠ值较小,80~96 岁组和18~29 岁组的PCⅠ值小.总体上看,在40 岁以后,随着年龄增长,PCⅠ值呈下降趋势,即身体线性度变大,肌肉和骨骼量减少.考虑到随着年龄增长,PCⅠ值减小,而PCⅡ值增大,所以总体上身体脂肪含量变化不大.

图1 男性的主成分散点图Fig.1 Scattered plots of principal component analysis of males

男性18~29 岁组的PCⅠ值很小,30~39 岁组明显增大,之后几个年龄组的PCⅠ值虽有变化,但变化幅度不大,80~96 岁组的PCⅠ值又明显减小. 所以图1 显示30 岁左右和80 岁左右是男性体型变化的节点.80~96 岁组和18~29 岁组的PCⅠ值均小,但二者情况不同.80~96 岁组的PCⅠ值小是由于身体衰老造成的,18~29 岁组则是由于一部分样本身体发育不足导致的.18~29 岁组的位点距离其他6个年龄组较远,反映了刚步入成年的男性中一部分人身体还没有达到完全成熟阶段,肌肉和骨骼尚不发达,身体脂肪含量还较低.

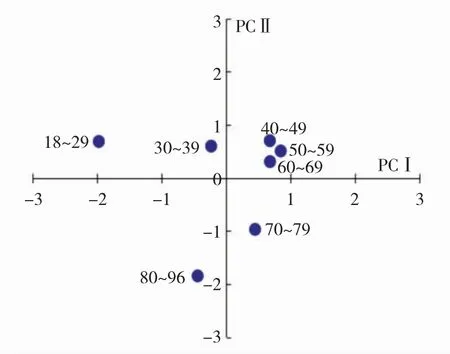

女性的主成分分析结果显示,前2个主成分的贡献率分别为80.907%和18.733%,累计贡献率达到99.640%.PCⅠ载荷值较大的指标为外因子(-0.969)、中因子(0.958)和内因子(0.756).PCⅡ载荷值较大的指标为内因子(0.655).

女性的主成分分析散点图见图2. 由图2 可见,30~39 岁组的PCⅠ值大于18~29 岁组,即从18 岁到39 岁,身体线性度减小,肌肉和骨骼量增多,身体脂肪含量增大.40~79 岁的4个年龄组的PCⅠ值相对接近,且处于较大水平,80~96 岁组的PCⅠ值又明显减小,即80 岁以后身体线性度增大,肌肉和骨骼以及身体脂肪含量减小.所以图2 显示40 岁左右和80 岁左右是女性体型变化的节点.另外,30~39 岁组与80~96 岁组的PCⅠ值接近,但PCⅡ值差别很大,说明这2个年龄组的身体线性度、肌肉和骨骼量接近,但30~39 岁组的身体丰满程度远大于80~96 岁组.

图2 女性的主成分散点图Fig.2 Scattered plots of principal component analysis of females

3 讨论

3.1 中国人体型的特点

与男性相比,女性的体脂较多,肌肉和骨骼含量较少,身体线性度较小,身体充实度较大.总体上,随着年龄增长,中国人的内因子值和中因子值增大,外因子值减小. 男性偏内胚层的中胚层体型出现率最高,女性偏中胚层的内胚层体型出现率最高.

30 岁左右和80 岁左右是男性体型变化的年龄节点,40 岁左右和80 岁左右是女性体型变化的年龄节点.本研究的体型资料样本量较大,年龄分组较细,包括了70~79 岁组和80~96 岁组,所以能够显示出80 岁左右体型变化的年龄节点.

男性体型在30 岁以后出现明显的变化,脂肪、肌肉和骨骼量增多,身体线性度下降.女性在40 岁以后出现体脂较多,骨骼、肌肉较为发达,体型较为丰满的变化. 男性的内因子值和中因子值与年龄呈正相关,外因子值与年龄呈负相关,女性亦如此.随着年龄增长,男性和女性的体脂均增多.从内因子值看,男性18~29 岁组为3.6,30~39 岁组则上升到4.2,女性18~29 岁组为5.1,40~49 岁组则上升到5.9.应该说中国成年人内因子值的上升速度还是很快的.这可能成为中国人健康的隐患,体脂多会造成高脂血症、高血压、糖尿病的发病率上升,需要引起全社会的关注.

有研究发现人的肌肉量随年龄增长而下降[18-19].本研究得到中因子值与年龄呈正相关,与以往的一些研究结果不一致.这可能与样本的年龄结构有关.男性18~29 岁组的中因子值为4.5,30~39 岁组上升到5.2,40~59 岁中因子值维持在比较高的水平,50 岁以后中因子值由5.3 逐渐下降到4.9.将18~96 岁的中因子值的全部样本与年龄进行相关分析,则得到二者正相关,如果不考虑18~29 岁组,只进行30 岁以后6个年龄组的相关分析,可能就会出现二者负相关的结果.

3.2 中国人13种体型的分布

男性为偏内胚层的中胚层体型,出现率最高的3种体型依次为偏内胚层的中胚层体型、内胚层-中胚层均衡体型、偏中胚层的内胚层型.女性69 岁以前(70岁以后为内胚层-中胚层均衡体型)以及合计数据均为偏中胚层的内胚层体型,出现率最高的3种体型依次为偏中胚层的内胚层体型、内胚层-中胚层均衡体型、偏内胚层的中胚层体型.

Malina 等[20]研究了无明显疾病的健康成年人心血管危险因素(高血压、高血糖、高血脂)与体型的关系,发现内胚层体型倾向于与老年女性的危险因素呈正相关,而外胚层体型倾向于与老年男性的危险因素呈负相关.Hamid 等[21]认为内胚层-中胚层均衡体型是影响心肺系统平衡的一个因素.杜慧敏等[22]对门巴族、珞巴族和夏尔巴人的研究发现,体脂率、内脏脂肪等级、腰围与血压的相关性较高.因此,减少内脏脂肪和腰围可以降低高血压的发生率.

从体型分布看,中国男性和女性的体型比较匀称,但随着年龄增长,内因子值的快速升高应该引起注意.

3.3 中国人与国外其他族群体型的比较

本文得到中国男性的体型值为4.1-5.1-1.8.目前已有部分国外族群男性体型数据的报道.俄罗斯中部农村地区男性的体型值为2.6-5.1-2.1[23],印度Spitians 人男性为3.0-4.8-2.5[24],印度西北部Garhwali男性为3.0-3.7-3.1[25],加拿大男性为3.9-5.2-1.9[26],英国男性为3.5-5.5-1.7[26],因纽特人男性为3.4-5.9-1.3[26]. 计算中国男性与其他族群体型值的空间距离SAD,得到中国人与俄罗斯人的SAD 为1.53,与印度Spitians 人为1.34,与印度西北部人为2.26,与加拿大人为0.24,与英国人为0.73,与因纽特人为0.62. 中国男性体型与加拿大人最接近,其次与因纽特人和英国人比较接近,与印度人和俄罗斯人差距较大.比较不同族群男性体型的3个因子值,发现中国男性的内因子值较大,中因子值低于因纽特人和英国人,与俄罗斯人和加拿大人接近,高于印度人,外因子值较低,低于俄罗斯人和印度人,与加拿大人和英国人接近,高于因纽特人.这表明中国男性的体脂较多,肌肉和骨骼欠发达,身体线性度较小.

中国女性的体型值为5.7-4.8-1.3,俄罗斯中部农村地区女性的体型值为4.6-5.7-1.2[23],因纽特人女性为6.4-4.8-0.8[26],巴布亚新几内亚马鲁伊人女性为3.1-4.5-2.5[27].中国女性与俄罗斯人的SAD 值为1.43,与马鲁伊人为2.88,与因纽特人为0.86,表明中国女性体型与因纽特人最接近,与俄罗斯人差距较大.在4个族群中,中国女性的体脂较多,肌肉和骨骼发达程度中等,身体线性度中等.

3.4 体型形成的遗传因素

来自美国、加拿大、比利时等发达国家的研究[28]发现,遗传因素在解释个体体型差异中具有中等或较高的作用. Huygens 等[29]分析了333个比利时佛兰德家庭的748个兄弟,发现内胚层体型、中胚层体型和外胚层体型的遗传度分别为67%、97%和86%.Katzmarzyk等[27]对加拿大人的研究发现内胚层体型、中胚层体型和外胚层体型的遗传度分别为56%、68%和56%.Saranga 等[30]对莫桑比克人的研究发现体型变异的30%~40%归因于遗传因素,外胚层体型的遗传度是31%,中胚层体型具有接近中等的遗传度,内胚层体型的遗传度比较高.总体上看,遗传因素对体型的影响非常明显.

从线粒体DNA 单倍群看,中国人主要为M、D、B型,欧美人主要为U、H 型,撒哈拉沙漠以南的非洲人主要为H、L2、L3 型.从Y 染色体DNA 单倍群看,中国人主要为O、D 型,以及少量的C 型,欧美人主要为R1b、R1a、I 型,撒哈拉沙漠以南的非洲人主要为P 型.这表明不同人群的遗传结构存在差异.遗传结构不同应该是中国人与外国族群体型差异的主要原因.

因纽特人是生活在亚洲、美洲北部的蒙古人种北极类型族群,虽然其生活环境、饮食成分与中国人不同,但体型却与中国人比较接近. 因纽特人线粒体DNA 单倍群主要为A、D 型,Y 染色体DNA 单倍群主要为Q、N 型,与中国人差异很大.二者体型接近的原因有待研究.