天津5种外来植物新记录

张征云,李 莉,张彦敏,江文渊

(1.天津市生态环境科学研究院,天津 300191;2.天津环科环境规划科技发展有限公司,天津 300191)

随着国家生态文明建设的深入,生物多样性保护和生态安全保障受到越来越多的关注,外来物种入侵问题成为热点之一.近年来,随着国际贸易不断发展,对外交流频繁,外来物种越来越多地传入中国,其中一些外来植物具有入侵性质并成为外来入侵植物[1].外来入侵物种本身具有种群优势,可使本地物种的生存受到影响甚至灭绝,破坏物种多样性,最终导致生态系统破坏,造成经济损失.

天津地处海河流域下游渤海畔,地理坐标介于北纬38°34′ ~ 40°15′、东经116°43′ ~ 118°04′之间,地势北高南低,平原面积占94%,海拔一般在3~5 m,属暖温带半湿润季风气候类型,平均气温12 ℃,年降水量500~800 mm. 天津是我国北方的航运中心和物流中心,国内、国际贸易往来频繁,在外来入侵植物管理和防治方面面临着严峻挑战.河岸带是水、陆地生态系统进行物质、能量、信息交换的过渡带,具有独特的边缘性、过渡性、变动性和复杂性,能敏感反映环境变化,被认为是最容易受外来物种入侵的生态系统[2].本研究基于海河流域天津段重点河湖水生态调查评估项目(2021 年)完成,项目对天津市的24 条主要河道河岸带野生植被进行了细致调查,经查阅分析与鉴定,确定了5种《天津植物志》[3]及其他相关文献[4-5]中未记录和报道过的天津外来植物,分别为毒莴苣(Lactuca serriola)、花叶滇苦菜(Sonchus asper)、南美鬼针草(Bidens subalternans)、大狼杷草(Bidens frondosa)和齿裂大戟(Euphorbia dentata).根据马金双主编的《中国外来入侵植物志》(第二卷、第四卷)[6-7]确定这5种植物均为外来入侵物种.

1 毒莴苣(Lactuca serriola)

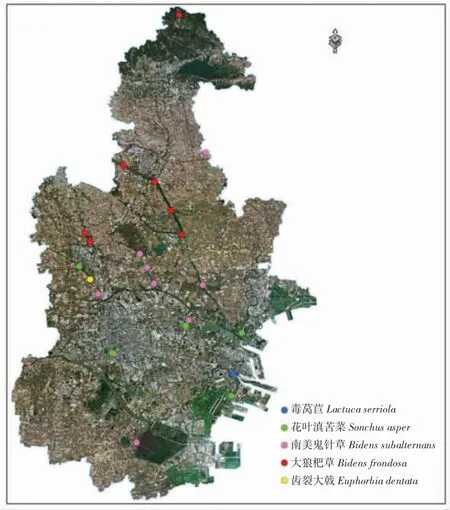

5种外来入侵植物在天津的分布情况如图1 所示.

图1 5种外来植物在天津地区的分布Fig.1 Distribution of five alien plants in Tianjin

Lactuca serriola在《中华人民共和国进境植物检疫性有害生物名录》[8]中中文名为毒莴苣,在《中国植物志》和《Flora of China》中为野莴苣[9],本文采用前者的名称.毒莴苣隶属菊科(Compositae)莴苣属(Lactuca)一年生草本植物,又名野莴苣、刺莴苣、银齿莴苣、阿尔泰莴苣、奶蓟、野鸦片等,叶片在阳光下呈南北指向,像罗盘一样,因此又名指向草.原产英国东部和东南部,欧洲、俄罗斯、高加索、伊朗、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、印度北部、蒙古及我国新疆有分布.近几年,毒莴苣在我国境内蔓延速度很快,除新疆,在东北、陕西、河南、云南、浙江等都有分布[7].本次天津发现的毒莴苣群落位于海河河口上溯1 800 m 河畔堤内高滩地上,中心坐标为117.69°E、38.99°N,海拔1 m,群落面积约为40 m2,该范围内分布毒莴苣36株,植株高度40~160 cm,群落内伴生草本植物有芦苇(Phragmites australis)、鹅绒藤(Cynanchum chinense)、翅果菊(Lactuca indica)、野蓟(Cirsium maackii)、砂引草(Tournefortia sibirica)等.

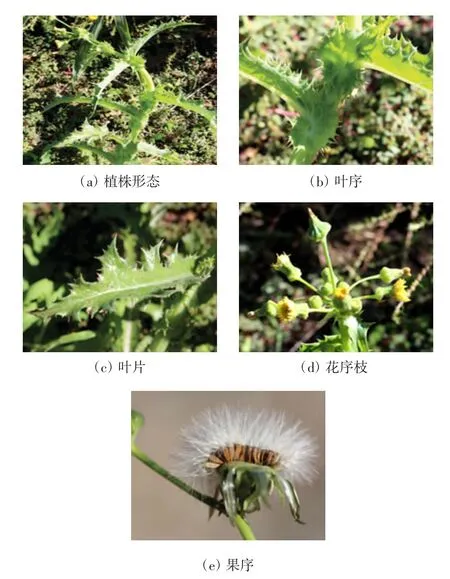

形态特征(图2):茎单生,直立,高50~250 cm.无毛或有时有白色茎刺,上部圆锥状花序分枝或自基部分枝.叶中下部茎叶倒披针或长椭圆形,头状花序多数,在茎枝顶端排成圆锥状花序;总苞果期卵球形,总苞片约5 层,外层及最外层小,中内层披针形,全部总苞片顶端急尖,外面无毛.舌状小花15~25 枚,黄色.瘦果倒披针形,压扁,浅褐色,上部有稀疏的上指的短糙毛.花果期8—10 月.

图2 毒莴苣Fig.2 Lactuca serriola

危害及防控措施:毒莴苣全株有毒,其汁液含有山莴苣素和山莴苣苦素等成分,若被动物或人误食,普通剂量易引起嗜睡,过量则会导致心脏麻痹而死亡[9].该植物含有麻醉剂的成分,植物乳汁中含有一种叫山莴苣膏的物质,有弱鸦片碱的作用[10]. 毒莴苣植株高大,一旦入侵到农业生态系统中,极易在入侵地形成群落优势种,不但会降低农作物的产量和品质,对人畜健康、生态安全等也构成严重威胁[11].毒莴苣生态适应性强,结实量大,种子萌发率高,且种子具冠毛,可以借助水力、风力等传播,和农作物争夺养分,对水果、谷类、豆类等作物危害严重[12].在毒莴苣的控制管理上应加强宣传和检疫,以免其混在进口谷物、蔬菜种子中,发现野外种群应及时人工拔除处理,以免人畜误食.

本种与近似种翅果菊(Lactuca indica)的区分:两者的高度、花型、花色均相仿.翅果菊花稍大,舌状小花21 枚,而本种舌状花7~15 枚.本种全部叶背面沿中脉有黄色刺毛,而翅果菊叶脉没有刺毛.

2 花叶滇苦菜(Sonchus asper)

花叶滇苦菜属菊科(Compositae)苦苣菜属(Sonchus)一年生草本,又名续断菊、石白头、粗糙苦苣菜、羊奶草、鬼苦苣菜等.原产于欧洲地中海地区,西亚、俄罗斯(西伯利亚、远东地区)、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、日本均有分布.我国安徽、北京、重庆、福建、广东、广西、河北、河南、黑龙江、湖北、湖南、吉林、江苏、江西、辽宁、内蒙古、宁夏、青海、陕西、山东、山西、上海、四川、西藏、新疆、云南、浙江等27个省市均有分布[7].生于山坡、林缘及水边,海拔1 550~3 650 m.本次天津发现的花叶滇苦菜在南开、东丽、滨海、蓟州、武清等区分布,主要出现在社区绿地、公园绿地等较潮湿的地方,一般有近似种苦苣菜(Sonchus oleraceus)的伴生. 标本拍摄地点为滨海新区临港湿地公园绿地(117.68°E、38.91°N),除苦苣菜外,伴生的野生植物有地锦(Parthenocissus tricuspidata)、长裂苦苣菜(Sonchus brachyotus)、马唐(Digitaria sanguinalis)、狗尾草(Setaria viridis)等.可能因绿地受人工管理,在同一环境下数量较少,未形成明显种群.在自然环境中该种及近似种苦苣菜的分布较少.

形态特征(图3):茎直立,高20~50 cm,有纵纹或纵棱,上部长或短总状或伞房状花序分枝,或花序分枝极短缩,全部茎枝光滑无毛或上部及花梗被头状具柄的腺毛.基生叶与茎生叶同型,但较小;中下部茎叶长椭圆形、倒卵形、匙状或匙状椭圆形,顶端渐尖、急尖或钝,基部渐狭成短或较长的翼柄,柄基耳状抱茎;上部茎叶披针形,不裂,基部扩大,圆耳状抱茎.下部叶或全部茎叶羽状浅裂、半裂或深裂,侧裂片4~5 对,椭圆形、三角形、宽镰刀形或半圆形.全部叶及裂片与抱茎的圆耳边缘有尖齿刺,两面光滑无毛,质地薄.头状花序少数(5个)或较多(10个)在茎枝顶端排成稠密的伞房花序.总苞宽钟状,总苞片3~4 层,向内层渐长,覆瓦状排列,绿色,草质,外层长披针形或长三角形,中内层长椭圆状披针形至宽线形,全部苞片顶端急尖,外面光滑无毛.舌状小花黄色.瘦果倒披针状,褐色压扁,冠毛白色、柔软.花果期5—10月.

图3 花叶滇苦菜Fig.3 Sonchus asper

危害与管理措施:花叶滇苦菜1908 年传入澳门,为无意引进,可能分别从海外输入华南和华东后扩散蔓延到华北、中南、西南和西北地区[7].为常见杂草,易形成优势种群,对作物、草坪影响大[13].植株体部分器官有化感作用,对草坪草、伴生杂草、作物有生长抑制作用,影响生物多样性[14]. 在植物释放种子之前进行手动移除可有效防治,也可用二甲戊灵、氯氟吡氧乙酸、百草敌进行化学防控[7].

本种与苦苣菜相似,均属菊科苦苣菜属一年生草本,叶形与花相似.两者明显区别在于本种叶厚,且全部叶及裂片与抱茎的圆耳边缘均有硬刺扎手;而苦苣菜叶薄,叶缘有疏尖软刺不扎手.

3 南美鬼针草(Bidens subalternans)

南美鬼针草属菊科(Compositae)鬼针草属(Bidens)一年生草本植物,又名大鬼针草(Greater beggarticks).原产于南美洲(阿根廷、玻利维亚、巴西、智利、哥伦比亚、巴拉圭、乌拉圭),1903 年在比利时被报道.在欧洲(法国、意大利、瑞士、斯洛文尼亚)、大洋洲(澳大利亚)和韩国归化或入侵.我国江苏、山东、北京等省市有报道.天津在蓟州、武清、宁河、滨海、南开、西青、东丽等区均有发现. 沿龙凤河上起117.18°E、39.45° N,下至117.32°E、39.32°N 长度约17 km 的河道右堤分布集中,种群宽度2~5 m,多半形成优势种群,种群内基本上没有其他植物分布,种群外围则为该地区常见植物,主要有碱蓬(Suaeda glauca)、黄花蒿(Artemisia annua)、茵陈蒿(Artemisia capillaris)、野蓟(Cirsium maackii)、长裂苦苣菜(Sonchus brachyotus)等.另外,沿独流减河团泊段、李港铁路南开区段两侧亦有较大范围的分布,均形成明显的入侵趋势.

形态特征(图4):茎直立,高40~160 cm,分枝,具4 棱,无毛或被疏硬毛.叶对生,具柄,叶片长6~21 cm,一至二回羽状分裂,裂片长圆状披针形或长圆状线形,被密或疏短毛,多少具齿,或具粗锯齿,先端渐尖,叶柄具狭翅.头状花序单生分枝顶端.总苞杯状,基部有柔毛,外层苞片5~7 枚,条形,草质,先端钝,被稍密的短柔毛;内层苞片膜质,椭圆形,花后伸长为狭披针形,背面褐色,被短柔毛,具黄色边缘、托片狭披针形.舌状花通常1~3 朵,不育,舌片黄色,椭圆形或倒卵状披针形,先端全缘或具2~3 齿,管状花筒状,黄色,冠檐5 齿裂.瘦果30~50个,条形,具4 棱,有沟槽,淡黑色,上部无毛或被疏硬毛,顶端具3~4 根芒刺.花期8—10 月,果期9—10 月.

图4 南美鬼针草Fig.4 Bidens subalternans

危害与防控措施:该物种对不同环境条件的适应性良好,可以在半干旱地区繁殖生长.种子产量大(每株达6 000种子),瘦果顶端带有刺芒,借动物和大豆携带传播.在长距离传播中,除可依附羊毛运输传播外,还可借进口谷物和大豆传播.可侵入农田和果园,造成作物减产[16],有报道南美鬼针草和鬼针草共同侵入农田可导致大豆减产30%[17],因此应加强监控,开花前人工拔除. 该物种对ALS 抑制剂除草剂具有抗药性,建议使用针对大豆和玉米的除草剂、单独使用或罐装混合使用原卟啉原氧化酶(PROTOX)抑制剂、有丝分裂干扰物或光合作用抑制剂进行防控[18].

本次发现的南美鬼针草瘦果顶端具2~3(4)根芒刺、大多无舌状花,与《中国外来入侵植物志》[7]所列图版一致,但与形态特征描述中的“舌状通常1~3 朵”不符,仅在独流减河团泊段发现10 余株具舌状花.本种与国产种小花鬼针草(Bidens parvifloraWilldenow)在植株外形上相近,但后者瘦果顶端仅具2 根芒刺,本种顶端具2~根芒刺.

4 大狼杷草(Bidens frondosa)

大狼杷草(Bidens frondosa)属菊科(Compositae)鬼针草属(Bidens)一年生草本植物,又名谷伴菊、接力草、针线包、外国脱力草、针线包草等. 原产北美,近10 多年在我国分布范围不断扩大,在河北、河南、安徽、北京、广东、广西等21个省均有分布[19].本次调查天津发现大狼杷草主要分布在天津北部区的泃河、北运河、潮白新河等河流河岸带,生长在河道水陆交界处,喜潮湿环境.沿潮白新河上起39.67°N、117.28°E,下至39.47°N、117.46°E,长度约26 km 的河道右堤间或有分布,长在水陆交界处,平均3 m 间距长有2~3株.标本拍摄地点为泃河黄崖关长城处卵石河滩地,未形成优势群落,周边环境伴生的植物有水蓼(Persicaria hydropiper)、酸模叶蓼(Persicaria lapathifolia)、荻(Miscanthus sacchariflorus)、蒌蒿(Artemisia selengensis)、头状碎米莎草(Cyperus glomeratus)、野艾蒿(Artemisia lavandulifolia)等.

形态特征(图5):茎直立,分枝,常带紫色.叶对生,具柄,为一回羽状复叶,披针形,先端渐尖,边缘有粗锯齿,通常背面被稀疏短柔毛,至少顶生者具明显的柄.头状花序单生茎端和枝端.总苞钟状或半球形,披针形或匙状倒披针形,叶状,边缘有缘毛,内层苞片长圆形,无舌状花或舌状花不发育,极不明显,筒状花两性;瘦果扁平,狭楔形,近无毛或是糙伏毛,顶端芒刺2 枚,长约2.5 mm,有倒刺毛.

图5 大狼杷草Fig.5 Bidens frondosa

危害及防控措施:大狼杷草具有花序生物量分配较高[20]、适宜温度下异型瘦果萌发率高、繁殖能力强[21]等与入侵相关的特征,该种植物喜生水边,也是秋收作物(棉花、大豆及番薯)和水稻田常见杂草,由于其根系发达,吸收土壤水分和养分的能力很强,故发生量大,影响作物对光能的利用和光合作用,干扰并限制作物生长.在防治上应加强检疫,精选种子,可用氯氟吡氧乙酸、二甲四氯等进行化学防除[7].

近似种有狼杷草(Bidens tripartita)和多苞狼杷草(Bidens vulgata).

与近似种狼杷草(Bidens tripartita)的区分:狼杷草下部叶不裂,中部叶柄有窄翅,长椭圆状披针形,3~5 深裂,上部叶披针形,3 裂或不裂;狼杷草为一回羽状复叶,叶具柄无窄翅,小叶3~5 枚,披针形,边缘具粗齿.狼杷草总苞盘状,瘦果两侧有倒刺毛;大狼杷草则总苞钟状或半球状,瘦果两侧无倒刺毛.

与近似种多苞狼杷草(Bidens vulgata)的区分:多苞狼杷草叶常一回羽状分裂或具2~5 小叶,小叶披针形,叶状总苞片10~16(21)枚;大狼杷草则叶常3(~5)小叶,小叶披针形至披针状卵形;叶状总苞片(5~)8(~10)枚[7].

5 齿裂大戟(Euphorbia dentata)

齿裂大戟(Euphorbia dentata)属大戟科(Euphorbiaceae)大戟属(Euphorbia)一年生草本植物. 原产于北美,分布于温暖、潮湿、夏季多雨的亚热带地区,在当地是具有一定毒性的杂草.该种于20 世纪70 年代无意引入中国,自然扩散能力强[6].Ma 等[22]首次发表该物种在中国新记录,并将其收录在《中国植物志》中[23].国内主要分布于北京、广西、河北、湖南、江苏、云南、浙江、安徽等地[6,24-25].本次发现齿裂大戟位于永定河武清区老米店村段,中心坐标39.32°N、117.05°E,生长在村庄与河堤之间的路边、河滩地农田边缘.周边伴生植物有长芒稗(Echinochloacaudata)、反枝苋(Amaranthus retroflexus)、益母草(Leonurus japonicus)、细齿草木樨(Melilotus dentatus)、茜草(Rubia cordifolia)、翅果菊(Lactuca indica)等.

形态特征(图6):茎单一,上部多分枝,高20 ~50 cm,被柔毛或无毛.叶对生,线形至卵形,多变化,先端尖或钝,基部渐狭;边缘全缘、浅裂至波状齿裂,多变化;叶两面被毛或无毛;叶柄被柔毛或无毛;总苞叶2~3 枚,与茎生叶相同;伞幅2~3;苞叶数枚,与退化叶混生.花序数枚,聚伞状生于分枝顶部,基部短柄;总苞钟状边缘5 裂,裂片三角形,边缘撕裂状;腺体1 枚,两唇形,生于总苞侧面,淡黄褐色.雄花数枚,伸出总苞之外;雌花1 枚,子房柄与总苞边缘近等长;子房球状,光滑无毛;花柱3,分离;柱头两裂.蒴果扁球状,具3个纵沟;成熟时分裂为3个分果片.种子卵球状,黑色或褐黑色,表面粗糙,具不规则瘤状突起,腹面具一黑色沟纹;种阜盾状,黄色,无柄.花果期7—10 月.

图6 齿裂大戟Fig.6 Euphorbia dentata

危害与防控措施:常以蒴果、种子的形式混杂于作物原粮及种子中进行传播[26],喜温暖潮湿,生于杂草丛、路旁及沟边,为多种作物地的主要杂草,有毒,其繁殖力很强,一旦入侵传播将对我国农业生产和人畜健康产生严重危害.单棵植株种子产量可达2 790 粒,成熟的种子从果片中弹射出来,弹射距离为3 ~5 m.除弹射外,种子的传播还可借助于风力、水流、动物以及人类的活动.齿裂大戟花粉量巨大,花粉的可育率高,种子产量大,种子出苗率高,发芽率高达79%,表明齿裂大戟具有很强的繁殖能力[27].在防控上采取在开花结果前人工或机械铲除措施.

6 总结

本次调查发现的5种天津外来植物均属入侵植物. 毒莴苣和齿裂大戟仅分别在海河和永定新河有一处分布,由于面积、数量较少,可进行人工清除,同时需在中心点周边扩大范围加密设置调查样方进行进一步的详查.花叶滇苦菜应当注意由城镇区域向自然环境外逸的风险.大狼杷草需跟踪监测其发展,观察其可能的生态风险.南美鬼针草已沿龙凤河、李港铁路两侧形成入侵之势,侵占本地物种、绿化带植物生态空间,有关部门需加强防控,必要时进行人工干预.外来入侵植物研究是一项基础性的工作,目前天津对外来入侵植物的本底资料整体上尚不清楚,植物资料亟需更新.外来植物通过归化建立可繁殖的种群,进而影响入侵地的生物多样性,使入侵地的生态环境遭到破坏.天津市作为北方经济中心与物流中心,国内外贸易交往繁忙,对于入侵物种的监测防控十分重要,各级相关行政主管部门应建立监测体系,积极探索有效的综合防治途径,做好长期连续监控,并根据其发生趋势,加强入侵蔓延的预警.同时,进一步加强进口检疫、引种驯化等方面的监管.