藏缅语族成人的肌肉特征

刘 鑫,向小雪,宇克莉,周诗瑶,郑连斌,张兴华,高雯芳

(1. 天津师范大学生命科学学院,天津 300387;2.天津师范大学天津市动物多样性保护与利用重点实验室,天津 300387)

我国的藏缅语族族群广泛分布于藏彝走廊地区,即位于川、滇西部和藏东的南北走向的山系、河流所组合形成的高山峡谷区域[1]. 国外的藏缅语族族群在东喜马拉雅山脉南麓的印度东北部、缅甸、尼泊尔和不丹等地有较广分布[2].我国现今有17个民族属于藏缅语族,分别是彝族、哈尼族、拉祜族、傈僳族、纳西族、基诺族、怒族、藏族、门巴族、羌族、普米族、景颇族、阿昌族、白族、土家族、独龙族、珞巴族[3].目前,民族史学界普遍认为藏彝走廊地区的藏缅语族的共同祖先是历史上从西北地区河湟一带南下的古羌人[4].然而,藏缅语族各民族相对隔离、居住分散,族源、生活环境、习俗均不完全一致,不同族群的体质特征也有一定的差异.

人体组成学主要涵盖对机体内各类成分的含量、分布以及成分含量变化规律的研究.体成分比例的均衡构成对机体维持健康状态有较为重要的作用,体成分分析可以反映人的健康状况,并对一些疾病诊断、防治具有重要意义[5].体成分中的肌肉反映了人的身体强度、运动能力和健康状况,影响着人类日常生活的质量,与重症肌无力、皮肌炎、肌肉衰减症(肌少症)等肌肉疾病相关.肌肉在维持机体功能中发挥着重要作用,人的各种活动能力也受肌肉变化的影响.肌肉发达有助于增强全身的力量,增加肢体的活力,同时有助于提高身体的协调性和基础代谢率.

目前有多种活体测定体成分的方法,主要包括体内中子活化分析法、影像学方法、水中密度测定法、代谢产物法、生物电阻抗分析法等.生物电阻抗法主要利用人体生物电阻和阻抗测算体内水含量、脂肪量、肌肉量、骨量等多种体成分[6].1962 年,Thomasset.D 首次使用生物电阻抗法测量体成分,相关科学家在此基础上做了一系列研究和提升后[7],该方法被国内外各领域研究者使用于体成分分析. 综合测量过程的简便性、准确性、安全性和费用等多方面因素,生物电阻抗法是适合群体性大规模样本进行体成分分析的较好方法[8].

目前关于藏缅语族族群肌肉特征的报道主要是针对单个或几个族群的研究[9-14],未见对藏缅语族17个民族肌肉特征的综合报道.本研究采用生物电阻抗法测量了藏缅语族17个民族的各项肌肉量,对测量数据进行统计分析,并与我国其他语系、语族进行比较,以了解藏缅语族成人肌肉的整体特征,同时丰富藏缅语族族群的体成分数据,为其他民族的体成分研究提供参考依据.

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

研究组于2015—2019 年在四川省、云南省、贵州省、湖北省、湖南省及西藏自治区,调查了藏缅语族17个族群共计14 579 例(男性6 438 例,女性8 141例)成人的肌肉量指标,包括总肌肉量、右上肢肌肉量、左上肢肌肉量、右下肢肌肉量、左下肢肌肉量和躯干肌肉量.采用随机取样方法确定测量对象,被测者均为无身体残疾、世居当地3 代以上的本民族成人,年龄范围为18~96 岁,男性平均年龄为(47.7±14.9)岁,女性平均年龄为(48.4±14.5)岁.17个族群的具体调查人数如下:彝族2 122 例(男性1 019 例,女性1 103例)、哈尼族533 例(男性206 例,女性327 例)、拉祜族685 例(男性319 例,女性366 例)、傈僳族844 例(男性380 例,女性464 例)、纳西族1 264 例(男性565例,女性699 例)、基诺族738 例(男性324 例,女性414例)、怒族274 例(男性140 例,女性134 例)、藏族1 120例(男性524 例,女性596 例)、门巴族386 例(男性156例,女性230 例)、羌族857 例(男性416 例,女性441例)、普米族1 055 例(男性439 例,女性616 例)、景颇族625 例(男性233 例,女性392 例)、阿昌族611 例(男性224 例,女性387 例)、白族794 例(男性276 例,女性518 例)、土家族2 095 例(男性948 例,女性1 147 例)、独龙族376 例(男性191 例,女性185 例)、珞巴族200 例(男性78 例,女性122 例).

1.2 研究方法

使用人体测高仪(精度1 mm)和百利达(BC-601)体成分分析仪测量身高、体质量和6 项肌肉量指标,测量严格按照《人体测量方法》[15]和仪器使用要求进行.遵循知情同意原则,与每一位被测者都签订知情同意书,保证每一位被测者的知情权.测量前对研究组所有成员进行系统培训,包括测量技术、生物伦理、信息保密等,并在测量前对仪器进行校正,以保证测量数据的准确性和个人信息不泄露. 应用Excel2016和IBM SPSS19.0 统计软件对数据进行u检验、方差分析、相关性分析、聚类分析和主成分分析.

2 结果

2.1 藏缅语族族群的肌肉指标

藏缅语族族群男性的肌肉量测量结果和肌肉等级判断见表1.由表1 可见,男性总肌肉量的范围为43.1~51.3 kg,右上肢肌肉量的范围为2.3~2.8 kg,左上肢肌肉量的范围为2.1~2.6 kg,右下肢肌肉量的范围为7.3~9.2 kg,左下肢肌肉量的范围为7.3~9.1 kg,躯干肌肉量的范围为23.5~27.9 kg. 在肌肉等级判断指标中,1 级为低,2 级为正常,3 级为高,4 级为很高.在藏缅语族17个族群中,男性总肌肉量判断的范围为1.55~2.21,右上肢肌肉量判断的范围为1.99~2.42,左上肢肌肉量判断的范围为1.85~2.20,右下肢肌肉量判断的范围为1.60~2.18,左下肢肌肉量判断的范围为1.59~2.11,躯干肌肉量判断的范围为1.97~2.40.根据肌肉等级判断标准,拉祜族的总肌肉量指标较低,怒族、普米族、景颇族和珞巴族接近正常,其他族群均为正常;拉祜族的右上肢肌肉量和躯干肌肉量指标接近正常,其他族群均为正常;彝族、基诺族、怒族、门巴族、景颇族、白族、土家族、独龙族和珞巴族的左上肢肌肉量指标接近正常,其他族群均为正常;普米族、景颇族、独龙族和珞巴族的右下肢肌肉量指标较低,基诺族、怒族、门巴族、阿昌族和白族接近正常,其他族群均为正常;普米族、景颇族、阿昌族、独龙族和珞巴族的左下肢肌肉量指标较低,彝族、傈僳族、基诺族、怒族、门巴族和白族接近正常,其他族群均为正常.

表1 藏缅语族族群男性的肌肉量测量结果和肌肉等级判断(Mean±SD)Tab.1 Measurement results of muscle indexes and muscle grade judgments of males of Tibetan-Burman ethnic groups(Mean±SD)

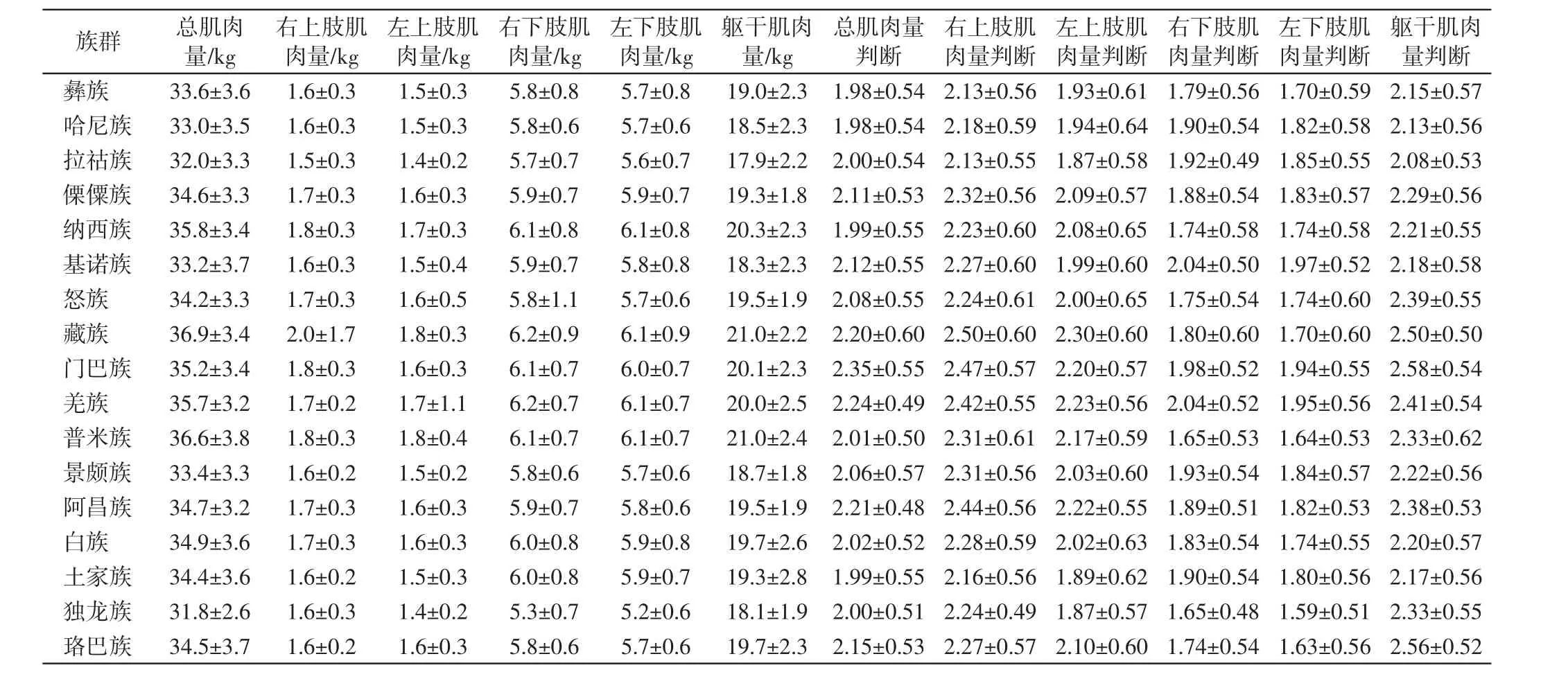

藏缅语族族群女性的肌肉量测量结果和肌肉等级判断见表2.由表2 可见,女性总肌肉量的范围为31.8~36.9 kg,右上肢肌肉量的范围为1.5~2.0 kg,左上肢肌肉量的范围为1.4~1.8 kg,右下肢肌肉量的范围为5.3~6.2 kg,左下肢肌肉量的范围为5.2~6.1 kg,躯干肌肉量的范围为17.9~21.0 kg.在藏缅语族17个族群中,女性总肌肉量判断的范围为1.98~2.35,右上肢肌肉量判断的范围为2.13~2.50,左上肢肌肉量判断的范围为1.87~2.30,右下肢肌肉量判断的范围为1.65~2.04,左下肢肌肉量判断的范围为1.59~1.97,躯干肌肉量判断的范围为2.08~2.58.根据肌肉等级判断标准,彝族、哈尼族、纳西族和土家族的总肌肉量指标接近正常,其他族群均为正常;各族群的右上肢肌肉量和躯干肌肉量指标均为正常;彝族、哈尼族、拉祜族、基诺族、土家族和独龙族的左上肢肌肉量指标接近正常,其他族群均为正常;彝族、纳西族、怒族、普米族、独龙族和珞巴族的右下肢肌肉量指标较低,基诺族和羌族为正常,其他族群均接近正常;彝族、纳西族、怒族、藏族、普米族、白族、独龙族和珞巴族的左下肢肌肉量指标较低,其他族群均接近正常.

表2 藏缅语族族群女性的肌肉量测量结果和肌肉等级判断(Mean±SD)Tab.2 Measurement results of muscle indexes and muscle grade judgments of females of Tibetan-Burman ethnic groups(Mean±SD)

2.2 藏缅语族族群肌肉量的多元分析

总肌肉量为四肢和躯干肌肉量之和,为更清楚地分析各族群的肌肉量特征,对17个族群的四肢和躯干的5 项肌肉量进行聚类分析和主成分分析.

2.2.1 聚类分析

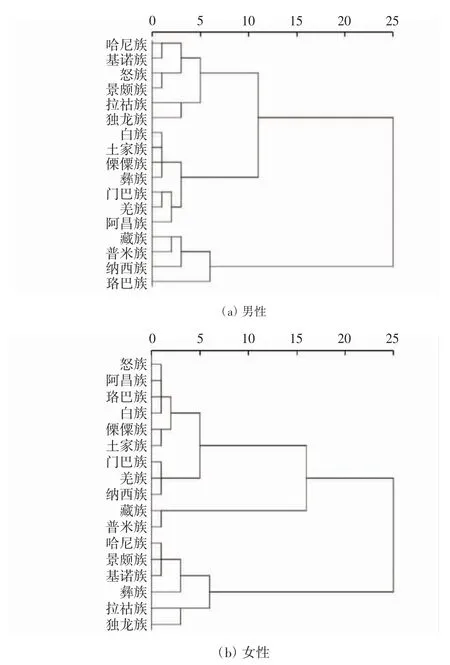

17个族群男性和女性肌肉量的聚类分析结果分别见图1(a)和(b).由图1(a)可见,当聚类水平为6时,17个族群的男性分为4个组,第1 组包括哈尼族、基诺族、怒族、景颇族、拉祜族和独龙族;第2 组包括白族、土家族、傈僳族、彝族、门巴族、羌族和阿昌族;第3 组包括藏族、普米族和纳西族;珞巴族独立为一组.由图1(b)可见,当聚类水平为6 时,17个族群的女性也分为4个组,第1 组包括怒族、阿昌族、珞巴族、白族、傈僳族、土家族、门巴族、羌族和纳西族;第2 组包括藏族和普米族;第3 组包括哈尼族、景颇族、基诺族和彝族;第4 组包括拉祜族和独龙族.

图1 藏缅语族族群肌肉量的聚类分析Fig.1 Cluster analysis of muscle indexes of Tibetan-Burman ethnic groups

2.2.2 主成分分析

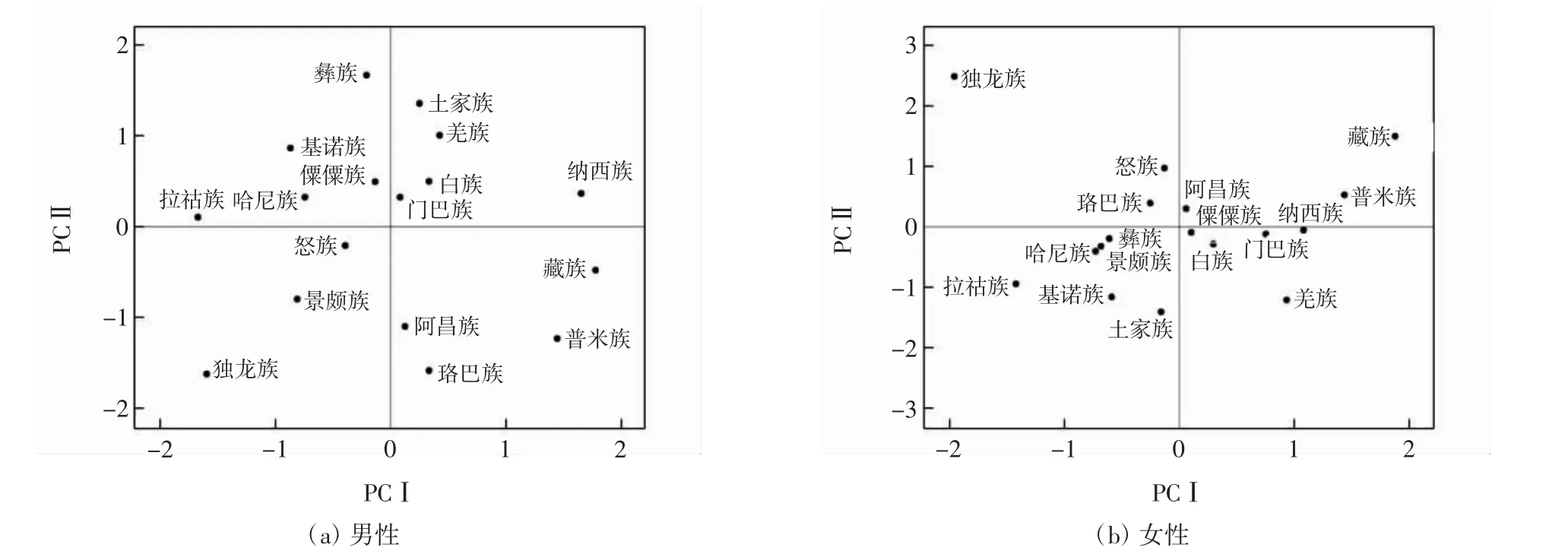

17个族群男性肌肉量的主成分分析结果显示,第1 主成分(PCⅠ)的贡献率为90.088%,PCⅠ载荷值较大的指标为左上肢肌肉量(0.967)和右上肢肌肉量(0.959),即PCⅠ主要反映上肢肌肉量,PCⅠ值越大,上肢肌肉量越大.PCⅠ的贡献率超过90%,因此上肢肌肉量是反映藏缅语族族群男性肌肉特征的主要指标.女性肌肉量的主成分分析结果显示,PCⅠ的贡献率为86.338%,PCⅠ载荷值较大的指标为左上肢肌肉量(0.959)和躯干肌肉量(0.955),即PCⅠ主要反映左上肢肌肉量和躯干肌肉量,PCⅠ值越大,这两项肌肉量越大.左上肢肌肉量和躯干肌肉量是反映藏缅语族族群女性肌肉特征的主要指标.

17个族群男性和女性肌肉量的主成分分析散点图分别见图2(a)和(b).由图2(a)可见,男性中藏族的PCⅠ值最大;纳西族和普米族的PCⅠ值较大;彝族、土家族、羌族、白族、傈僳族、门巴族、阿昌族和珞巴族的PCⅠ值中等;景颇族、基诺族、怒族和哈尼族的PCⅠ值较小;拉祜族和独龙族的PCⅠ值最小. 由图2(b)可见,女性中藏族和普米族的PCⅠ值较大;独龙族和拉祜族的PCⅠ值最小;彝族、景颇族、哈尼族和基诺族的PCⅠ值较小;其他族群的PCⅠ值中等.

图2 藏缅语族族群肌肉量的主成分散点图Fig.2 Scattered plots of principal component analysis of muscle indexes of Tibetan-Burman ethnic groups

综合聚类分析和主成分分析结果,并结合总肌肉量(见表1 和表2)可以看出,在藏缅语族族群男性中,藏族、纳西族和普米族的总肌肉量和上肢肌肉量较大且较为接近,其中藏族最大;拉祜族和独龙族的3 项肌肉量最小;景颇族、基诺族、哈尼族和怒族的3项肌肉量较小且较为接近;其他族群的3 项肌肉量中等.女性中藏族和普米族的总肌肉量、左上肢肌肉量和躯干肌肉量较大,其中藏族最大;独龙族和拉祜族的3 项肌肉量最小;彝族、景颇族、哈尼族和基诺族的3项肌肉量较小且较为接近;其他族群的3 项肌肉量中等.

藏缅语族族群男性和女性肌肉特征的多元分析结果相似,均表现为藏族的肌肉量最大,拉祜族和独龙族的肌肉量最小,其他族群的肌肉量介于这几个族群之间.上肢肌肉量是反映藏缅语族族群肌肉特征的最主要指标.

2.3 藏缅语族族群肌肉量的影响因素分析

2.3.1 肌肉量与年龄的相关性分析

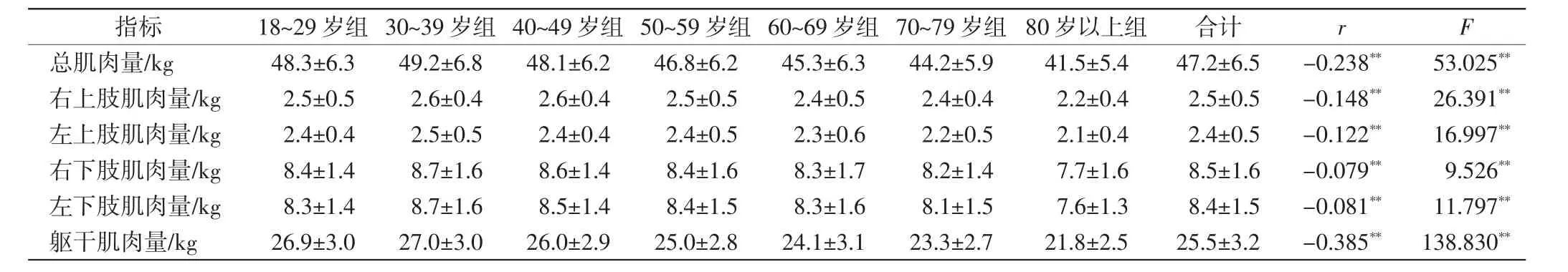

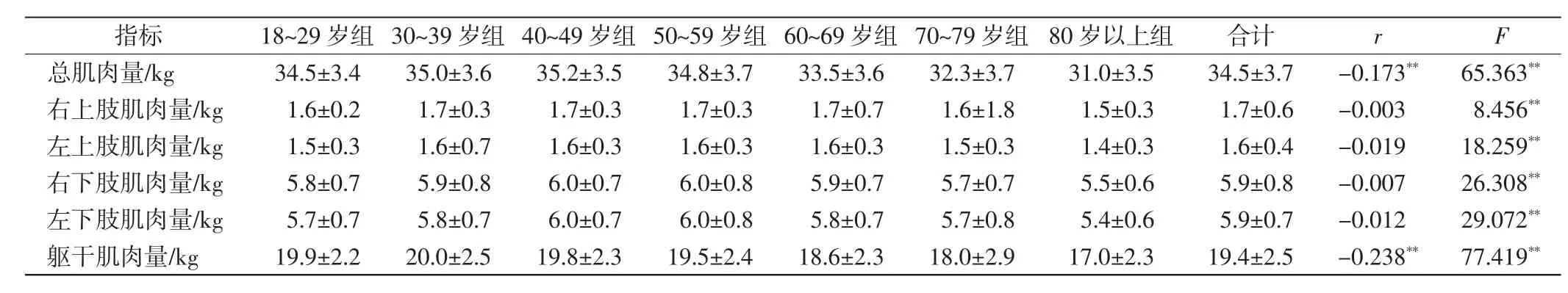

将藏缅语族族群各肌肉量指标的合计数据分为7个年龄组,分别为18~29 岁组、30~39 岁组、40~49 岁组、50~59 岁组、60~69 岁组、70~79 岁组和80 岁以上组. 男性和女性各肌肉量指标与年龄的相关系数(r)及年龄组间单因素方差分析(F)分别见表3 和表4.

表3 藏缅语族族群男性肌肉量的年龄变化(Mean±SD)Tab.3 Age changes of muscle indexes of males of Tibetan-Burman ethnic groups(Mean±SD)

表4 藏缅语族族群女性肌肉量的年龄变化(Mean±SD)Tab.4 Age changes of muscle indexes of females of Tibetan-Burman ethnic groups(Mean±SD)

由表3 和表4 可见,男性的总肌肉量约为47.2 kg,躯干肌肉量约为25.5 kg,女性的总肌肉量约为34.5 kg,躯干肌肉量约为19.4 kg.女性的6 项肌肉量指标都小于男性(P<0.01).随着年龄增长,男性和女性的总肌肉量减小,男性表现为各部位肌肉量都减小,而女性主要表现为躯干肌肉量减小,这可能是因为女性青年时期与老年时期的劳动量相差不大,四肢肌肉量变化较小.综合来看,年龄对藏缅语族族群男性的影响较为显著.单因素方差分析结果表明,男性和女性6 项肌肉量指标的年龄组间差异均具有统计学意义.

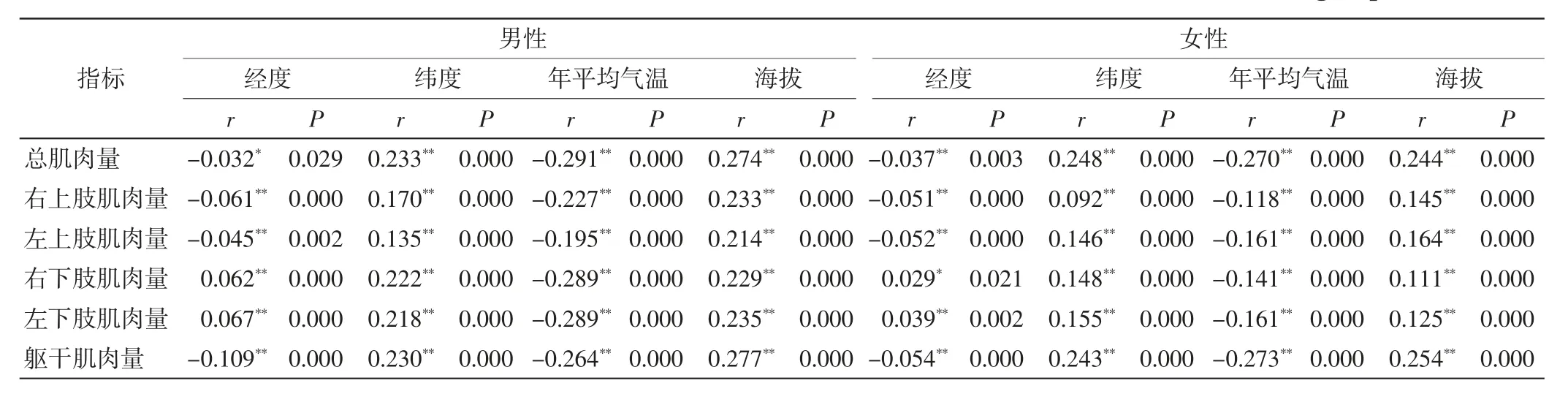

2.3.2 肌肉量与环境因素的相关性分析

藏缅语族族群男性和女性各肌肉量指标与经度、纬度、年平均气温及海拔的相关性分析结果见表5.由表5 可见,男性和女性各肌肉量指标与环境因素的相关性基本一致.男性和女性的下肢肌肉量与经度呈正相关,总肌肉量、上肢肌肉量和躯干肌肉量与经度呈负相关,各肌肉量指标均与纬度、海拔呈正相关,而与年平均气温呈负相关.以上结果表明,从西部到东部,藏缅语族的下肢肌肉量呈增大趋势,而其余部位肌肉量呈减小趋势;从南方到北方,各项肌肉量均呈增大趋势;随着年平均气温的下降,各项肌肉量均呈增大趋势;随着海拔的升高,各项肌肉量均呈增大趋势.

表5 藏缅语族族群肌肉量与环境因素的相关性Tab.5 Correlations between muscle indexes and environmental factors of Tibetan-Burman ethnic groups

2.4 藏缅语族族群与其他族群肌肉量的比较

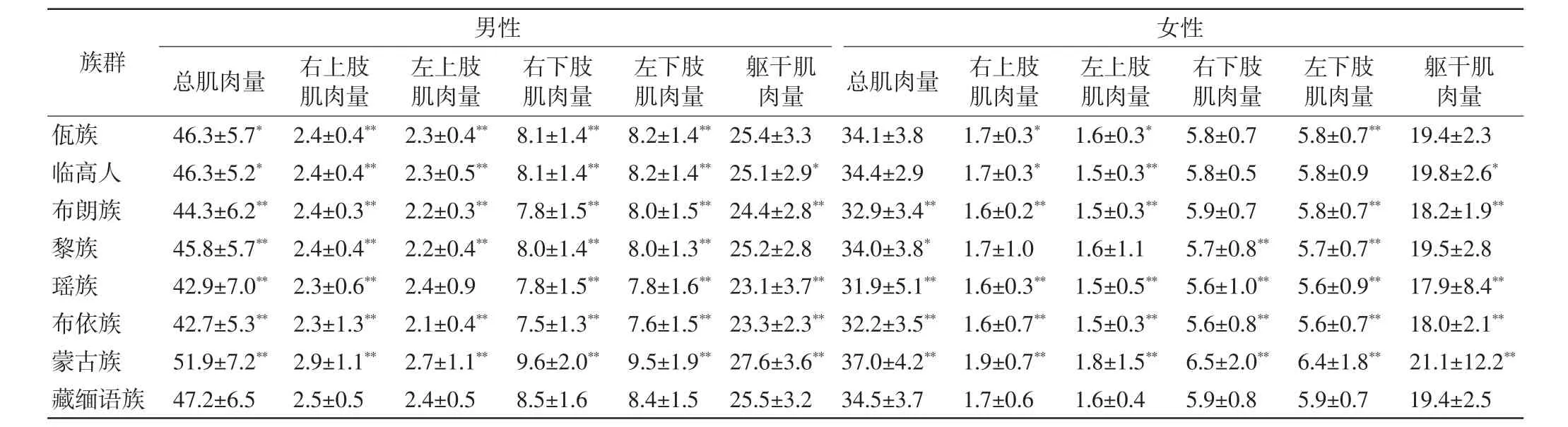

为进一步分析藏缅语族族群的肌肉特点,选取同样采用生物电阻抗分析法,且测量时间与本研究接近的一些族群的肌肉量指标,与藏缅语族族群进行比较.这些族群包括南亚语系孟高棉语族[16]的佤族[14](男性239 例,女性324 例)、布朗族[17](男性248 例,女性356 例),侗傣语系[16]的临高人[18](男性211 例,女性204 例)、黎族[19](男性308 例,女性299 例)、布依族[20](男性338 例,女性494 例),苗瑶语系[16]的瑶族[21](男性259 例,女性278 例),阿尔泰语系蒙古语族的蒙古族[22](男性2 817 例,女性3 387 例).

将这7个族群的肌肉量指标与藏缅语族族群合计资料进行比较,并进行各比较族群与藏缅语族族群的u检验,结果见表6.

表6 藏缅语族族群与其他族群肌肉量的比较(Mean±SD)Tab.6 Comparison of muscle indexes between Tibetan-Burman ethnic groups and other groups(Mean±SD)kg

由表6 可见,藏缅语族族群男性的6 项肌肉量均小于蒙古族,男性的左上肢肌肉量与瑶族接近,躯干肌肉量与佤族、黎族接近,其余指标均有差异.藏缅语族族群女性的6 项肌肉量均小于蒙古族,女性的总肌肉量与佤族、临高人接近,上肢肌肉量与黎族接近,右下肢肌肉量与佤族、临高人、布朗族接近,左下肢肌肉量与临高人接近,躯干肌肉量与黎族、佤族接近.

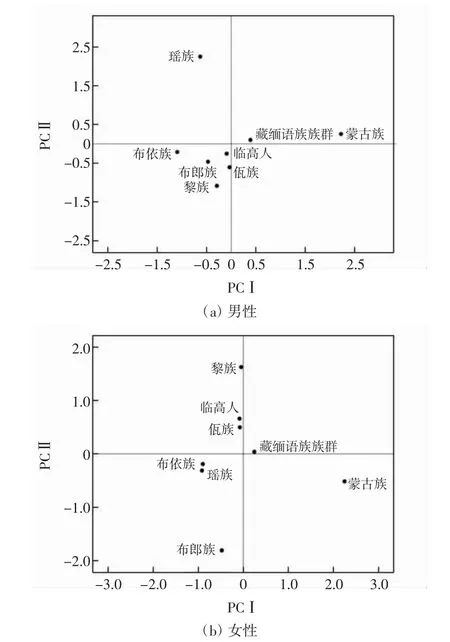

对藏缅语族族群和比较族群的四肢和躯干的5项肌肉量进行主成分分析.

8个族群男性肌肉量的主成分分析结果显示,PCⅠ的贡献率为92.781%,PCⅠ载荷值较大的指标为右下肢肌肉量(0.998)和左下肢肌肉量(0.997),即PCⅠ主要反映下肢肌肉量,PCⅠ值越大,下肢肌肉量越大.下肢肌肉量是藏缅语族族群男性区别于其他族群的主要指标.8个族群女性肌肉量的主成分分析结果显示,PCⅠ的贡献率为91.697%,PCⅠ载荷值较大的指标为右上肢肌肉量(0.983)和左下肢肌肉量(0.973),即PCⅠ主要反映右上肢肌肉量和左下肢肌肉量,PCⅠ值越大,这2 项肌肉量越大.右上肢肌肉量和左下肢肌肉量是藏缅语族族群女性区别于其他族群的主要指标.

8个族群男性和女性肌肉量的主成分分析散点图分别见图3(a)和(b).由图3(a)可见,男性中蒙古族的PCⅠ值最大,其他族群相对集中,藏缅语族族群的PCⅠ值处于中等偏高水平,与黎族、佤族、临高人较为接近,布依族和瑶族的PCⅠ值较小.由图3(b)可见,8个族群的女性因PCⅠ值不同较明显地分为3个组,瑶族、布依族、布朗族的PCⅠ值较小,黎族、临高人、佤族的PCⅠ值相近,这3个族群又与藏缅语族族群较为接近,蒙古族与其他族群相距较远,PCⅠ值最大.

图3 藏缅语族族群和比较族群肌肉量的主成分散点图Fig.3 Scattered plots of principal component analysis of muscle indexes of Tibetan-Burman ethnic groups and compared groups

根据总肌肉量(见表6)并结合主成分分析结果可以看出,在各族群男性中,蒙古族的总肌肉量和下肢肌肉量最大;藏缅语族族群的3 项肌肉量较大;黎族、佤族、临高人和布朗族的3 项肌肉量中等,且较为接近;瑶族和布依族的3 项肌肉量较小,且布依族最小.在各族群女性中,蒙古族的总肌肉量、右上肢肌肉量和左下肢肌肉量最大;藏缅语族族群、临高人、佤族和黎族的3 项肌肉量中等,其中藏缅语族族群相对较大;布依族、布朗族和瑶族的3 项肌肉量较小.总的来说,北方的蒙古语族族群肌肉最发达;藏缅语族族群的肌肉量介于南、北方族群之间,肌肉较发达;其他南方族群的肌肉量中等或较少.藏缅语族族群的肌肉特征与我国南方族群更接近,但肌肉量大于其他南方族群.

3 结论与讨论

肌肉特征的形成除受遗传因素影响外,还与地理环境、经济生产、饮食习惯等多方面因素有关[23].

3.1 藏缅语族各族群的肌肉特征及分析

从藏缅语族各族群的肌肉量和肌肉等级看,17个族群均属于中等水平,其肌肉水平、力量强度处于正常范围,各年龄组男性的肌肉量均大于女性.在17个族群中,藏族的总肌肉量和上肢肌肉量位居前列,纳西族和普米族的肌肉较发达,羌族、彝族、傈僳族、阿昌族、门巴族、珞巴族、白族、怒族和土家族的肌肉中等发达,景颇族、基诺族和哈尼族整体的肌肉水平在藏缅语族族群中处于中等偏下,而独龙族和拉祜族的总肌肉量和上肢肌肉量接近,均较小.

藏族主要分布于气候寒冷、昼夜温差大的青藏高原及其周边的高海拔地区[24].现有研究[25]证实,东亚北方为藏族主要的母系遗传成分来源,而古羌人作为藏族的主要源流,生活在甘肃、青海一带,位于我国北方.饮食上,藏族喜食糌粑,多以牛、羊肉为主食.同时,具有增加热量、抗缺氧等功效的酥油是藏区人民的常见食品,藏族还有以酥油茶为主要饮品的饮茶习俗[26].

独龙族与拉祜族的肌肉特征接近,肌肉量较少.张兴华等[3]对藏缅语族17个族群体质特征的聚类分析和主成分分析显示,独龙族与拉祜族的体质特征较为接近.本研究结果表明这2个族群的肌肉特征也较为一致.拉祜族大部分居住在云南澜沧江西岸,北起临沧、耿马,南至澜沧孟连的广大地区,其余散布在西双版纳傣族自治州各县和红河哈尼族彝族自治州各地.拉祜族的先民在西汉时代游牧于滇西洱海地区的“昆明”或“昆明之属”的一部分,大约10 世纪以后南迁至现今居住地区[27].位于我国最西南部、云南省最西北角的贡山独龙族怒族自治县,隶属怒江傈僳族自治州,为境内独龙族主要聚居地区[28]. 在族源遗传方面,独龙族与拉祜族并无较大相关性.独龙族所在的独龙江乡,处于“两山夹一江”的高山峡谷地区和封闭式的地理环境中,在这种较为艰苦的条件下,独龙族受刀耕火种的传统农业影响较重,经济发展较为迟缓,经济水平较低[29],其主食多为玉米、青稞等.拉祜族的生产状况以刀耕火种的原始生产方式为主,经济发展也较为迟缓,大米和玉米通常作为拉祜族的主食.因此,相似的居住环境、生产方式、生活水平和饮食习惯是拉祜族与独龙族肌肉发育程度相近的原因.

景颇族、基诺族和哈尼族的肌肉水平在藏缅语族族群中处于中等偏下,彼此较为接近.康藏高原南部地区为景颇族先民进行劳动生息的起源地,基诺族的先民包括从较远北方迁移人群和土著人群,哈尼族为古代羌族的一支,青藏高原曾为其游牧地区.现今,这3个族群都聚居于云南地区,具有相似的居住环境和日常生活习惯,这种较为接近的族源关系和较为相似的生活及地理环境可能是造成其肌肉水平接近的原因.

藏缅语族的耕作类型分为两大类,傈僳族、独龙族、景颇族、怒族、基诺族和拉祜族等以刀耕火种的传统农业、原始农业为主,并将采集和狩猎作为重要的补充手段;藏族、彝族、纳西族、普米族和山区的白族等属于山地牧耕类型,以山地耕作、畜牧以及狩猎为主[30].在相对较为艰苦的地理环境和不发达的交通条件限制下,虽然藏缅语族的经济在逐步发展,且部分地区旅游业较为发达,但藏缅语族的整体经济发展速度与我国东部地区相比依旧较为缓慢.

3.2 藏缅语族族群肌肉量的年龄变化

藏缅语族族群的肌肉量存在年龄组间差异,年龄对男性肌肉量的影响更为显著,而对女性四肢肌肉量的影响不显著.男性青年期与老年期的劳动量和活动量相差较大,而女性各年龄段的劳动量相差不大.同时,这可能与激素分泌相关,由于雄性激素的作用,男性的肌肉、骨骼组织在青春期开始后发育明显[31].藏缅语族族群男性的肌肉量在30~39 岁达到最大值,躯干肌肉量在达到最大值后,随年龄增加减小的趋势比较明显,而四肢肌肉量减小的趋势相对不明显.女性的肌肉量在40~49 岁达到最大值,但其随年龄增加而减小的趋势并不明显.这可能是因为随着近年来经济发展水平的提升,多地旅游业逐渐发达,人们的劳动量逐渐减少.藏缅语族族群的总肌肉量和躯干肌肉量随年龄的增加呈减小趋势,这与宇克莉等[18]对临高人和李咏兰等[19]对黎族研究得出的成年人肌肉量随年龄增长而降低相符合.人体摄入和吸收营养物质的量,合成蛋白质和肌肉的能力均随着年龄的增长逐渐下降,随之带来体内能量代谢和肌肉量的降低,从而对体力活动强度造成一定影响[14].

3.3 环境因素对藏缅语族族群肌肉特征的影响

藏缅语族族群的6 项肌肉量指标随年平均气温的下降呈增大趋势.温度对于肌肉量的累积是至关重要的,机体的代谢强度和散热方式会根据不同的温度条件产生相应的变化.由于肌肉具有更高的代谢率,为促进机体代谢而保持一定的肌肉量,可减少与代谢相关的疾病的发生[32].因此,随着年平均气温的下降,机体可能为保持一定的代谢需求,形成了促进肌肉生长发育的趋势.

从我国的西部到东部,肌肉量整体呈减小趋势,从南方到北方,6 项肌肉量指标呈增大趋势.这种经纬度的变化,造成了一定程度上的年平均气温的变化,与温度原因可能相一致.随着海拔的升高,各项肌肉量均呈增大趋势.此外,经纬度和海拔同时对不同地区的光照造成一定影响.海拔越高,光照强度越大,更有助于机体内部钙质的合成,对肌肉和骨骼的发育有积极作用. 海拔的变化也可能对地形造成影响,海拔高的地方,地形较为崎岖,交通不便,相对大的活动量也在一定程度上促进了肌肉量的积累.

3.4 藏缅语族族群与其他族群肌肉量的比较分析

郑连斌等[33]提出体质特征可分为南方组、北方组和中间组类型.黎彦才等[34]以体质特征为依据,将我国分为北部类型、南部类型和藏彝走廊类型三大类.本研究中的藏缅语族族群和其他7个比较族群大致可分为3个组:藏缅语族族群、佤族、临高人、黎族为一组;瑶族、布依族、布朗族为一组;蒙古族为一组.可以看出,藏缅语族族群的肌肉特征更接近于南方族群.藏彝走廊地区藏缅语民族的主要祖源为西北南下的古羌人,但在不断的发展历程中,藏缅语族与其他民族间进行着频繁的、持续的相互吸收与融合[35].我国藏缅语族族群聚居于西南部.临高人和黎族聚居于海南,生活环境接近,与布依族同属于侗傣语系,佤族的主要聚居地为云南临沧的沧源县,与布朗族同属于南亚语系孟高棉语族,瑶族属于苗瑶语系,而蒙古族则属于阿尔泰语系蒙古语族.也有学者将侗傣语系和苗瑶语系归为汉藏语系中[36].这种与藏缅语族内部族群交错杂居的生活环境,是造成其肌肉特征相似的一部分因素.根据环境因素对肌肉特征的影响,可以认为藏缅语族族群的肌肉量与南方族群接近,而小于聚居于北方的蒙古族.阿尔泰语系的蒙古族以游牧业为主要经济模式,食物来源主要依赖牲畜的肉和奶,辅以捕获的动物肉类和少量粮食食品、野生植物等[37],饮食习惯有利于其肌肉的发育.侗傣语系的黎族世代居住在南方热带海岛和山区,这些地区由于历史原因和环境条件所限,社会发展慢,经济发展落后于其他地区,并且人们的劳动强度不高.黎族的清淡饮食文化影响着黎族人群营养成分的摄入结构和摄入量,造成肌肉流失[38],所以黎族的肌肉量较低.苗瑶语系的瑶族自古就有大分散、小聚居,依陡岭而居的习惯,近代除部分瑶族村落选在丘陵、河谷地带外,绝大部分瑶族仍居住在高山密林中[21].而藏缅语族同样处在相似的较为艰苦的地理环境中,饮食结构也与南方族群相似,所以藏缅语族族群的肌肉特征与南方族群更接近.

致谢: 感谢云南省、西藏自治区、湖北省、四川省、湖南省民族和宗教事务委员会和当地民族宗教事务局及相关部门对此项工作的大力支持!感谢参与此项工作的天津师范大学包金萍教授、内蒙古师范大学李咏兰教授、大连医科大学徐飞教授及参加测量工作的所有师生!

——独龙族纹面女