博物馆青少年教育活动的实践和反思

--以山西地质博物馆为例

尚恬宇

(山西地质博物馆,山西 太原 030024)

1 博物馆在青少年社会教育中的重要性

2020年,教育部和国家文物局联合印发《关于利用博物馆资源开展中小学教育教学的意见》(文物博发〔2020〕30号),首次提出了“提升博物馆研学活动质量”“纳入课后服务内容”“强化优秀项目示范引领”等要求,同时针对博物馆研学提出了更多明确的指导要求。这表明博物馆的教育属性更加明确,为此我们要重新定位和思考博物馆在青少年社会教育中的重要性。相比学校教育依靠书本和老师对知识的传授,博物馆教育的特殊之处在于拥有可观察、可触摸的展品及沉浸式的学习氛围,让视觉、听觉、触觉共同感知,营造出一种身临其境的体验感,让孩子们通过多感官协同作用获取知识和经验。

山西地质博物馆是山西省内一座自然科学类国家一级博物馆,入选多个国家级、省级科普基地,是全国第一批甲级古生物化石收藏单位、全国十佳古生物博物馆、山西省首个国家生态环境科普基地,是山西省重要的自然科学文化传播阵地。自然科学类博物馆进行的是自然教育,以博物馆中的化石、矿物标本及其他展品中所蕴藏的科学知识为基础设计社会教育活动,可以让青少年深入了解物种的起源与演化、大自然的秩序与规则,从而培养青少年保护大自然的意识,这也是自然教育所秉持的核心主张。自然教育有其独特的价值,不仅传播自然科学知识,同时能够培养青少年主动学习与解决问题的能力,更为重要的是在这一过程中所形成的价值观,养成体验与探索自然的兴趣与能力。

2 山西地质博物馆青少年教育活动现状

山西地质博物馆近年来开展的教育活动的数量和种类都有所增多,人群覆盖面更广,社会影响力也逐步提升,很多活动项目受到了社会各界的广泛好评。青少年社教活动主要包括科普讲解、手工活动、比赛评比、有奖竞答、研学实践、专家讲座等形式。经过五年多的探索和实践,山西地质博物馆青少年社教活动形成了一些固定的活动类型和模式,打造出包括“地博科学社”“小小地学家”养成计划等有特色、有代表性的活动项目,也有“探索自然·寻宝集章”“又见山西”“谁不说我家乡好”等节假日期间组织的趣味性、知识性强的社教活动。尽管如此,由于策划经验不足,在活动过程中还存在很多问题,山西地质博物馆社教工作人员还需要不断学习、不断总结、不断创新。

2.1 活动形式较为单一,内容不新颖

山西地质博物馆社会教育活动主要以“讲解+手工活动”的形式开展,给予青少年自由探索的空间有限。讲解的内容不太注重互动性和趣味性,极少采用探究式的学习方式,通常是以灌输为主的讲授方式,忽略了青少年的情感需求和心理特征,部分课程内容有些枯燥乏味。手工体验活动大多为网络购置,一是不能够完全契合课程主题,很难体现博物馆特色,存在形式内容脱节的问题;二是手工难易程度不好把控,导致有些孩子无法独立完成,活动效果因此大受影响。

2.2 活动目的不够明确,效果不如意

部分活动方案中没有明确的活动目的,导致活动看似热闹,实则教育效果不尽如人意。例如,在“谁不说我家乡好”活动中,需要参与者在展厅入口处领取一张活动卡片,卡片上左侧为带有填空标记的山西地图,右侧为标有序号的山西地质公园和地质遗迹的名称,参与者需要将相应的数字填到地图上对应的位置,填对相应的数量即可获得相应礼物。活动过程中很多青少年无法在展厅中找到答案,甚至完全是通过求助父母、查询手机的方式完成,没有达到活动理想的效果。总结原因,其一是题目数量和难易程度未经过充分的模拟和考量;其二是活动主题方向并不是青少年擅长或感兴趣的领域。

2.3 教育方式创新性不足,新鲜感降低

山西地质博物馆目前有创意的教育活动较少,活动形式大同小异,多数活动较为模式化。常见的活动为科普讲座、手工活动、线上答题等。活动形式较为传统,不具有博物馆的独特性,博物馆的资源没有得到充分的开发和利用,此外,很多活动内容也缺乏创新性,对青少年的吸引力不够。

究其原因,有以下几点:一是山西地质博物馆专职负责开发教育活动策划和实施的人员很少,他们同时还要参与其他工作,常常处于分身乏术的状态;二是教育人员队伍中缺少具有博物馆学、教育学以及与活动主题相关的专业学科背景的人员,也缺少既懂教育又懂学科专业的科普类复合型人才,同时对教育人员的职业发展规划不明确,使得教育人员没有充分开发自身资源、提高教育活动水平,导致影响教育活动的效果;三是教育人员队伍相对稳定的状态导致创新动力不足,也不乏有一些职业倦怠的现象,出现了活动一成不变、只关注数量不重视质量等问题;四是不重视总结评估,未形成常态化的观众研究,对青少年需求认识不足,在对教育活动目标观众的设置上仍以经验为主要依据。

3 优秀案例分享-“小小地学家”养成计划项目

山西地质博物馆“小小地学家”养成计划项目于2018年7月启动,主要面向9~16周岁的中小学生开展职业体验、研学实践、专家讲座、互动研究等活动。项目秉承“收获、分享、传承”的教育理念,目的是通过让青少年学习地学知识,了解标本背后的故事,体验地质学家日常工作,增长地学知识,激发科学探索的兴趣,感悟科研精神。同时通过培养“小小地学家”的形式,引领更多青少年关注自然资源、学习自然资源知识,激发他们科学探索的兴趣,感悟科学精神。截至2022年已开展4期,共培养“小小地学家”165人,获得了社会各界的高度认可和广泛好评。该项目在提高全民科学素质、真诚服务青少年、充分发挥地学研究基地和科学殿堂的作用上做了积极努力,并于2020年获得共青团山西省委主办的山西省第二届青年志愿服务项目大赛银奖。

3.1 实施背景

“小小地学家”养成计划项目确立的目的是培养青少年的科学精神、创新意识和实践能力,为中小学生利用博物馆资源提供坚强支撑。我们希望这些“小小地学家”们在讲解实践的同时也能收获更多的专业教育,既提升青少年独立思考解决问题的能力,也让青少年在实践活动中享受探索科学的乐趣,让科学的种子在心中生根发芽。此外,“小小地学家”还能够充分发挥引领带动的作用,成为山西地质博物馆“行走的广告牌”,在为公众提供讲解、传递科学知识的过程中吸引更多同龄人加入志愿服务讲解队伍。

3.2 项目特色

“小小地学家”养成计划项目是地质学家的启蒙活动,用一句话阐述活动主题,即“带着知识体验地质学家的工作”。该项目以青少年感兴趣的“古生物”为载体,通过严格的招募、考核、岗前培训等流程,以年度为周期,选拔40名左右青少年,依托场馆资源,开展岗位体验、专家讲座、研学实践、互动研究等活动(图1、图2)。岗位体验是让孩子们以小讲解员的角色在博物馆中为观众提供讲解、引导和秩序维护等工作,在锻炼胆量和表达能力的同时,也认识到在博物馆参观时应遵守的秩序、应具备的礼仪,以身作则引领更多的家庭文明参观。互动课程包含了诸如古生物化石挖掘、打包、鉴定、修复等,让孩子们亲手制作“皮劳克”来感受地质学家打包化石的工作,还通过组装恐龙化石的小游戏模拟恐龙装架的过程。研学实践是带领孩子们赴汾河源头、太原东山特色地层剖面点、宁武万年冰洞、阳泉二叠纪化石发掘点等山西省内具有特色地质现象的区域,采集化石标本,教会青少年辨认各类岩石和地质现象,并让孩子们通过讲解实践的方式,把学到的知识分享给观众,提升孩子们独立思考和解决问题的能力。山西地质博物馆举办的专家讲座被称为“地博科普讲堂”,曾邀请中国科学院紫金山天文台首席研究员徐伟彪、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员刘俊、加拿大自然博物馆研究员吴肖春等教授关于“天外来客-陨石”“距今3亿~2亿年前的四足动物”“龟类的前世今生”等课程。专家们深入浅出的讲述,激发了孩子们对自然科学更浓厚的兴趣,与科学家的零距离交流也在孩子们的心中播种下了自然科学的种子,我们希望通过这一方式点亮孩子们的科学梦想和热情,激励孩子们成长成才。

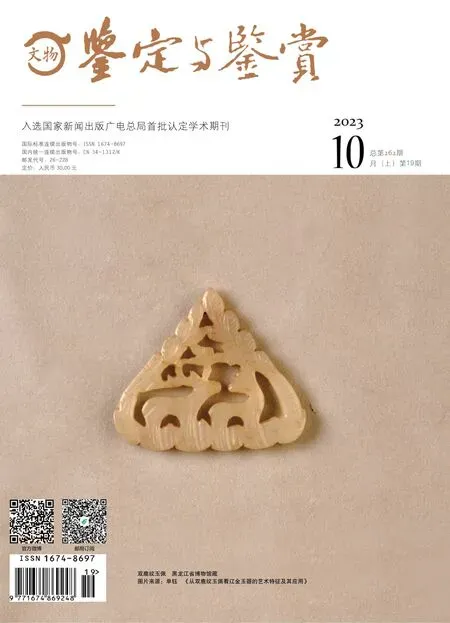

图1 “小小地学家”互动课程

图2 “小小地学家”研学实践

2022年我们又开发了子项目“我是科普小达人”自然资源科普讲解比赛,经过线上初赛选拔出了26名小选手进入决赛,并在山西地质博物馆报告厅隆重举行。赛前,我们邀请了太原广播电视台主持人作讲解培训和演练彩排,帮助小选手们提升自身亮点,增强应赛能力。这一活动为广大青少年搭建了一个自我展示的平台,激发他们探索自然科学的热情,同时也希望能够带动家庭、学校、社会关注生态文明建设和自然资源发展,树立起珍爱自然资源,保护生态环境的意识。

为了进一步宣传扩大“小小地学家”养成计划项目的品牌影响力,项目团队创作、录制、发布了《小小地学家之歌》(图3)。这是一首专门为“小小地学家”创作的原创歌曲。歌曲内容从培育“小小地学家”热爱自然、热爱科学的理念出发,意在展现“小小地学家”积极向上、朝气蓬勃的风采,号召青少年传承科学精神、树立远大理想。在研学的路上,“小小地学家”齐声唱起属于自己的歌曲,让这支队伍更加凝心聚力、斗志昂扬。

图3 《小小地学家之歌》乐谱

3.3 项目反馈

参与过“小小地学家”活动的青少年,知识储备更加丰富,面对问题的态度也有了很大的改变,从原本对展厅完全不了解,到游刃有余地讲解;从原来面对标本一闪而过,到现在面对标本能够仔细观察;从原来看到问题“想当然”地回答,到现在遇到拿不准的问题能够主动查阅书籍或者询问老师后再作答复。这些改变无疑体现了孩子们越来越严谨的学习态度。家长们普遍反映,参加活动之后,孩子们在学习的主动性和专注度上都有了较大提升,对自然科学的兴趣也更加浓厚。活动开展5年多来,得到了公众的高度关注与广泛认可,越来越多的青少年愿意并期待自己能够成为一名“小小地学家”。

3.4 活动评价

目前的博物馆课堂学习方式还是有些陈旧和老套,仅仅是在传统课堂的基础上加入了手工课程,不能很好地发挥“第二课堂”的作用。教育人员应该尝试和使用探究式的学习方式,让孩子们在主动探索中获取知识。在下一步的课程提升计划中,我们希望能够通过项目式的方式让“小小地学家”以小组形式研究、辨认化石类型,并以汇报讲解的方式讲述他们的研究成果。同时鼓励孩子们互相评价、互相探讨、互相启发,让孩子们在学习习惯和人际交流等多方面共同进步。

在青少年讲解时,教育人员应该鼓励他们先自己理解展陈内容,通过讲解员的讲解加深理解后再重新组织语言进行解说。我们应鼓励青少年独立编写和完善讲解词,从自己的兴趣点出发,结合实践和讲座学习的内容,主动挖掘展品信息,融入自己的语言特色、讲述方式,形成自己的讲解风格。博物馆不同于学校教育之处在于我们的教育应该是轻松有趣且不枯燥、不教条的,我们应该给予青少年充分的探索空间和锻炼机会,鼓励他们展示个性、培养兴趣。这就对教育人员提出了更高的要求,除了要学习“研究性学习”“发现式学习”的理念和做法,也要了解孩子们的年龄特点和学科知识的掌握程度,引导青少年挖掘自身主动学习和探索研究的能力。

4 山西地质博物馆青少年教育活动改进对策

4.1 以青少年为主体

面向青少年的博物馆教育活动需充分尊重青少年的主体地位,遵循青少年认知心理规律,充分考虑不同年龄段学生的身心特点,充分合理地利用博物馆资源,制定明确的教育目标,有的放矢地设计活动内容,真正满足青少年对自然资源文化教育的需求。

4.2 加强馆校合作

我们应该要重视馆校合作的作用和意义,博物馆拥有的资源和环境优势,要比学校相对单一的文字或图像资料更具直观性。但是博物馆教育人员对于青少年教育工作缺乏经验,不清楚青少年的兴趣点和认知心理特点,同时对于如何整合利用博物馆资源也缺乏有效的手段,而这些劣势可以通过馆校合作弥补。

4.3 创新活动形式

丰富的教育形式能有效吸引更多的青少年儿童积极参与博物馆活动,如在博物馆教育中融入信息技术,特别是虚拟现实等技术,可以增强博物馆青少年教育综合效果;或是通过“项目式”的活动形式,营造自主探索学习的氛围,增强活动兴趣的同时提升青少年的综合素质和能力,从而真正成为培养青少年人才的平台。