藏在巷子里的灵魂休憩所

周宁

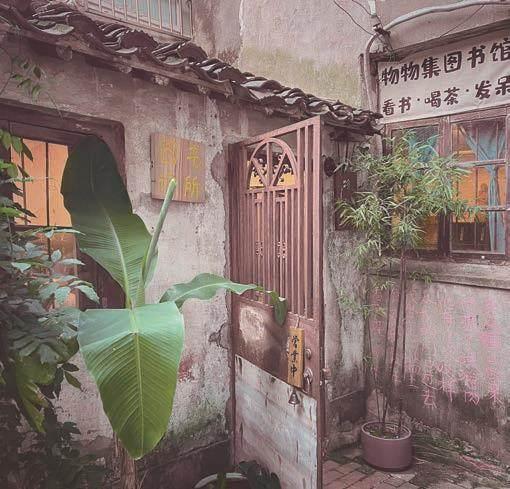

六月的黄梅天,说下雨就下雨。我撑着伞,随性地穿梭在幽深曲折的小巷中,仿佛这样就可以隐藏起心怀之间萦绕着的点点苦闷,然后就猝不及防地迎面撞上了这家别致的书店——物物集图书馆。

一看这书店就与“精致”二字无关。斑驳的外墙爬满青苔,似乎诉说着岁月的故事,老旧的姑苏平房显得有些低矮阴暗,正门也不够敞亮,只是一扇带锈的铁门罢了,只有门把手上挂着的“营业中”字样,才能让你意识到这家书店是开着的。

正门两侧栽有绿植,一侧是纤细的青竹几竿,一侧是绿色芭蕉一丛,一小缸莲,在雨里显得诗意浪漫。无论青竹、芭蕉,还是莲花,皆是满满的姑苏文人味,大隐隐于市的气质也莫过于如此。

还未进门,我就觉着这家书店的主人定是个随性直率之人。你瞧,连书店名“物物集图书馆”都只是简单印于白色帆布,悬挂在正门侧旁的窗户上。走到门前,你才能瞧到隐藏在竹叶背后的木制招牌“物物集”。而门另一侧墙上也是信笔写得不大好看的“图书诊所”四字。

我琢磨着这些名字背后的含义,搜世间之物?物与物的集合?看书问诊?我想这书店老板定是个极其有想法的人。名字没琢磨出来什么特殊含义,倒是让我发现了外墙上那首粉笔字诗歌《看桃花》,想起了同在苏州的古人唐伯虎,似乎又为这简陋的书店多加了几分不羁。

进了门,心头有些许震撼,屋内也十分简陋。墙未刷过,抬头一看便可看到横梁,鼻下能闻到一股淡淡的艾草香,应和着外面淅淅沥沥的雨声,让人仿佛梦回小时候的老家。

这么随意的开店人是不多见了。眼睛随后又被整整一面顶格到天花板的书架所吸引,这大概是所有爱书人的梦中书架。上面摆满了书籍,那排列整齐的书在略略昏暗的灯光之下竟有了一些神圣的味道,想起了毛姆的那句名句:“阅读是一座随身携带的避难所。”和平年代,虽不至于“避难”,但这粗糙的老旧的富有年代感的屋子何尝不是现实中的灵魂休憩所?

两张长长的书桌摆在一旁,桌上随意地摆着书、阅读架、绿植,一看就让人有静下心来阅读的欲望。有人点了清茶,有人喝着咖啡,几乎没有人说话,只是静静地寻书、看书、翻书。

我是个内敛害羞的人,虽然店主看上去颇为朴素自然,待人平和,但我仍不大好意思上前与他攀谈。我拿出手机简单搜索了一下,找到了这家书店主人的些许资料。

店主苏非殊是个很有个性的诗人,曾一度隐居在山间。“物物集”是他的作品,也是他的理念,他倡导诗意在日常生活中的渗透,我想他是做到了的。这小小屋子里载满了他对生活的热爱,他对诗意生活的践行。

你瞧,诗意留在了这小屋子斑驳未粉刷过的墙面上。店主邀请每位来的客人自由地在墙上写下自己的诗句或者涂鸦,他期待着等整面墙都写满的时候,该是怎样的满足和震撼。不是每个字、每幅画都好看,但里头却都是重回童年般的纯粹和真实,你还记得自己自由地在墙上挥洒想象和快乐的时光吗?

我抬头看着整面墙,阅读上面的每个文字,时不时会在墙面上发现这样的金句:“我们一日日度过所谓的日常,可能就是接连不断的奇迹”“纷扰的时间是爱的必答题”“今天的爱意多于昨天,但远不及明天”“正因为你有能力跨越,这个考验才会降临”……这些美丽的句子涌动着书写者别样的灵魂韵律,与我共鸣。

坐在书店的窗户旁,我发起了呆,想起了姑苏城数条巷子里隐藏着的“灵魂休憩所”。比如就在附近钮家巷里的文学山房旧书店,这家书店开了百余年,门面很小,装修极为普通,只卖旧书。书店店主江老快百岁了,热爱古籍修复,常常守着书店与来来往往的客人聊天,现今仍然精神矍铄。有人说,爱书的人不老,形容江老再合适不过。

再如白塔东路上的行止书店,也卖旧书,尤其想要淘旧杂志,来这里最好,书论斤卖。门店狭窄,一进去就有穿越回旧时光的错觉。还有如在蔡汇河头的独立书店慢书房……太多太多了,或许是因为姑苏这座城特有的城市底蕴,在这里以不同形式存在的“灵魂休憩所”不计其数。

它们藏在巷子里,看似幽暗不见,其实是与百姓烟火融为一体,让你随时都能与之相遇。

窗外的雨渐渐小了,我拾起雨伞走出這间临时的“灵魂休憩所”。走到巷口,回望这朴实老旧的小巷和书店,心里满是丰盈和力量,那心怀之间的点点郁气早已消散。偶尔的灵魂小憩换来了我继续直面生活的勇气,我热爱和感恩这座城,愿这些“灵魂休憩所”永存。