抗拒复制

又是一年。人过三十,时间就会像马挨了鞭子一样跑,何况我已经四十,似乎就是几个人恶搞了一把,一年就过去了。如果要寻找一个年度主题词,我能够找到的就是恶搞。这一年从恶搞走红开始,到不许恶搞而终。

这当然只是我的一种想法。换了别人,可能会为这一年找到别的主题词,例如纪念,例如青藏铁路,例如水旱,例如陈良宇,例如朝鲜核试等等,还有人可能会说这一年的主题词乃是和谐。这表明不同的人对世相的感觉能够呈现很不相同的印象。

简单看来,这些各不相同的印象构成了一种纷纷扰扰的状态。但这些不同的印象,是心灵世界丰富性的一个证明,也是大脑活力的一个证明,终究而言,大家会喜欢这种看上去有些纷扰的状态,而不会喜欢每个人的年度总结像听了命令似的整齐一律。是的,没有人愿意整齐划一,哪怕只是外在的整齐划一。比如穿衣只是外表,你仍然要告别“蓝蚂蚁时代”,另外,纵使衣服不代表思想,“蓝蚂蚁”也不能说只是单调一点,而是代表着思维的齐一。

文章亦然。

2003年编辑年选时,我思考过时评兴盛状态下的杂文写作,那时,我较多地考虑到“据报载”写作对写作与真实感受造成的割裂,写作的时间竞赛所造成的思维浅表化,以及言说过程中对许可限度的内在认同所造成的意志服从。现在,这些问题依然存在于漫天飞舞的时评文章之中,不同的是,越来越多的人已经开始厌烦时评在形式上的整齐划一了。

毫不夸张地说,言论界的写作状态正在呈现电子复制时代的数字工业特性。常见的情况是,一篇文章被大量拷贝,通过电子信件邮发到几乎每一个编辑的信箱,这为阅读的“共享化”提供了坚实的基础。当一个读者打开每天的报纸时,不管他生活在哪个地方,他阅读着与另一个城市、另一份报纸的读者同样的文章。

文章的似曾相识,不仅由电子群发的通讯方式来保证,而且由议题高度消费化得以加强。新闻越来越成为一种消费品,时评构成了一种特殊的消费。当第一天的新闻被生产出来时,时评作为消费的再生产方式加入了第二天的报纸,一个新闻的消费周期是一天,一个时评的存活周期也是一天。这使得不同的作者不约而同地奔向同一条新闻,同一天的报纸上可以有很多的作者,但议论的事情则只有最热门的几件。

工业需要标准化,写作工业也呈现标准化特征。一篇标准的时评,辨识性特征首先在于那种被确认为属于时评的语言方式,语言的个人特性成为不需要,甚至被认为是必须剔除的有害因素。语言方式的规范化,使得时评写作像工厂加工一样变得简易快速。

更根本的复制发生在思想层面。理性与建设性的主张越来越被理解为具有科学性,时评作者越来越希望以一种专家的姿态来谈论事物,思想复制的原件务必来自法学和经济学,“帕累托改进”之类的概念术语是必须要有的。因此,时评越来越以某种类似于“以案讲法”式的仿学术短论面目出现。

杂文永远应当是一种“手写文体”。

这里所说的手写,不是指一种书写方式,而是指一种写作态度。作为一种书写方式,手写正在经历刻写曾经的命运。在刻写时代,记录是一种艰巨的工作,写作因而是一种文字的锤炼。与计算机取代纸笔一样,书写时代的来临同样源于一场技术革命,软质记录材料的出现使得书写不再是一场体力劳动,为写作成为一种个性记录提供了基础。在复制时代,搜索、拷贝、剪切与粘贴成为文字工作者的基本动作,浏览成了阅读的基本方式,拼贴与写作的界线正在模糊。

杂文应当抗拒复制。这不意味着要拒绝某种技术,而是要抗拒那种在复制动作后面所体现的整齐化、工业化、批量化行为。人以个体的方式感受世界,共性也是存在于个性之中,标准化的消费活动,本身是自我被某种外在的事物所置换,精神的标准化消费更是对自我的放弃。拒绝复制,就是坚持个性,就是坚持心灵。杂文应该是一种“手写文体”,就是让杂文成为“我手写我心”的记录。如果心灵不是复制的产物,杂文也不应是复制的产物。

杂文应当抗拒复制,不是为着“文学味”,不是为着“文字耐读”,而是为着在复制与标准化生产的时代保持应有的感应能力。思想的复制使个体丧失体悟、觉察和自我审验,把个体变成一种无须对心灵负责的容器,以装载各种名人名言或学术理论为荣。杂文是感应的神经,是个体作为社会人感应世界的产物,杂文的歌哭与呼号来自于个体作为社会人的感受,而复制只会导致写作的均一化与扁平化,它将个体的感受、歌哭与呼号从写作中卸载,而代之以精神上的照本宣科,看似不偏不倚、允执厥中,实则去除心性、销蚀灵魂。

杂文抗拒复制,回归心灵,昭明个性,不是要把杂文变成私我的宣泄手段,不是要变杂文为“私人写作”。人在公共生活中的处境永远是杂文的焦点,但如果复制成为杂文的要义,所谓关注公共生活也将只是关注某种虚拟现实,正如抽掉具体的个人,“人民大众”也往往变成一个好用的标签。

世界是丰富的,人是丰富的,精神是丰富的,思想是丰富的,表达也应是丰富的。复制却是单调的。“表达效率”是一个需要分析的概念,表达效率并不等同于句式的明确性,不等于标准化言说方式的推广活动。表达效率与表达者与接受者有关,对一个意思的表达是否明确,对接受者能否明确地理解这个意思是重要的,但即使如此,仍然不能认为越规范越好,否则我们就不应该有科学论文以外的任何文体。另一方面,当表达面临种种非个人能力方面的障碍时,寻求表达本身就是具有意义的,或者说在这种情况下,突破表达障碍本身就是可实现的最高效率,这种表达可能是不明确的、双关的、隐喻式的、反讽的。

在编选这本年选的过程中,我感受到众多作者在文体上、思想上抗拒复制的努力,并尽量把他们的努力呈现给读者。每年编辑杂文年选时,我都会推荐几位尚未被读者充分认识但展示了鲜明个性的杂文家。这次我要推荐的是魏得胜、冯磊和陈仓。魏得胜的作品书卷气浓厚,在历史与现实间涉流穿隧,见解精到,如有神会。冯磊作品气质温和,判断坚定,表达洗炼,价值明确,有一击而中、飘然远引的神采。陈仓的作品营造上变化丰富,但仍显出笃实热忱的本质。

【选自刘洪波选编《2006年中国杂文精选》长江文艺出版社版】

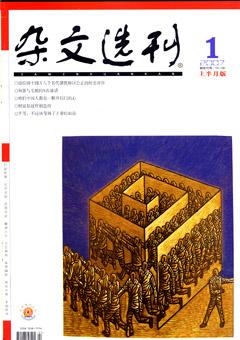

题图/麦赫拉比(伊朗)