集体合同纠纷的可诉性及障碍分析

杨云芳 杨云霞

内容提要 集体合同纠纷分为权利争议和利益争议,其中,权利争议具有可诉性,而利益争议不具有可诉性。从司法实践来看,即使具有可诉性的权利争议案件也是极为鲜见的,究其原因,在于工会作为集体合同纠纷案件的诉讼主体时其本身的先天性不足、集体合同签订中的目的偏差、过程的形式化等方面。

关键词 集体合同纠纷 权利争议 利益争议 可诉性 障碍

〔中图分类号〕D922298 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕0447-662X(2009)05-0181-03

一、集体合同纠纷的可诉性

可诉性是指纠纷发生后,纠纷主体可以将其诉诸司法的属性,或者说纠纷可以被诉诸司法因而能够通过司法最终解决的属性。可诉性并不排斥当事人通过非诉讼的纠纷解决机制来解决纠纷,只是表明该纠纷可以通过司法解决,并不表明它只能通过司法解决。

集体合同争议包括两类,一是在合同的签订中发生的争议,二是在合同的履行中发生的争议。从理论上,将其界定为两类争议,其中,前者称为利益争议,后者称为权利争议。

权利争议与利益争议的划分目的在于界定哪些属于“可诉”事项,哪些是属于“不可诉”事项。权利争议是因为执行集体合同规定的劳动条件而发生的争议,具有“可诉性”;利益争议是因为双方当事人对某些有待确定或变更劳动条件而发生的争议,具有不可诉性,因为它没有明确的诉讼请求,一般通过协商或仲裁解决陈舒、詹礼愿:“劳动争议‘归类分流、多元救济机制刍议”,http://house.focus.cn/showarticle/2176/540187.html)。

在我国的现行立法中,尽管对这两类争议未作明确的划分,但从对两种争议的区别对待中也可以看出,两种争议的解决机制是不同的。其中,在劳动法、劳动合同法以及工会法中,规定“因履行集体合同发生争议,当事人协商解决不成的,可以申请仲裁、提起诉讼”,这就说明对于这类争议即权利争议,具有可诉性。而对于“因签订集体合同发生争议,当事人协商解决不成的,当地人民政府劳动行政部门可以组织有关各方协调处理”,这就说明,这类争议即利益争议,不具有可诉性,主要是采取行政方式来解决。

由上述分析可知,对于集体合同争议,有一部分是具有可诉性的。

二、 集体合同纠纷的诉讼状况

根据最高人民法院2008年2月4日发布的《民事案件案由规定》,第十七类“劳动争议”下的劳动合同纠纷中包括了集体劳动合同纠纷在内,但笔者通过对若干个基层法院以及中级法院的抽样调查,发现其所受理的劳动争议案件中,大多是以劳动者个人作为诉讼主体提起诉讼的,而以工会作为主体的集体合同纠纷案件则较为鲜见。尽管在一些法院的立案案由中使用了集体劳动合同纠纷一词,但从其案件案情来看,一方当事人为多名职工,另一方当事人为用人单位,事由为劳动合同纠纷,这实质上属于集体诉讼劳动合同纠纷。这就说明,具有可诉性的集体合同纠纷仍未进入诉讼。

这里需要讨论的一个问题是:以职工个体作为诉讼主体的涉及到集体合同的纠纷算不算是集体合同纠纷。本文认为,这不应该是集体合同纠纷,因为从集体合同纠纷的主体来看,应该是职工一方(群体)和企业一方,从集体合同的签约主体来看,应是职工一方的代表即工会和企业的代表即企业行政,其所签订的合同对其所代表的一方都具有约束力。所谓发生的集体合同履行中的纠纷,应是涉及到职工群体的纠纷,而不是仅涉及到某个职工个人的纠纷。而且,从现有的立法规定来看,工会法以及劳动合同法等法律都赋予了工会在集体合同纠纷中提起诉讼的权利,确立了其在该类诉讼中的主体地位,尽管并没有明确排斥职工群体不能作为诉讼主体,但事实上确定了该类诉讼的主体仅为工会。由此分析得出结论:以职工个体作为诉讼主体的诉讼不属于因集体合同纠纷引发的诉讼;而以工会作为诉讼主体的诉讼在司法实践中的确少见。

三、 集体合同纠纷不入诉讼的障碍分析

之所以在司法实践中会出现集体合同纠纷鲜见的现象,本文认为,其原因主要在于以下障碍。

(一) 工会作为诉讼主体存在缺位问题

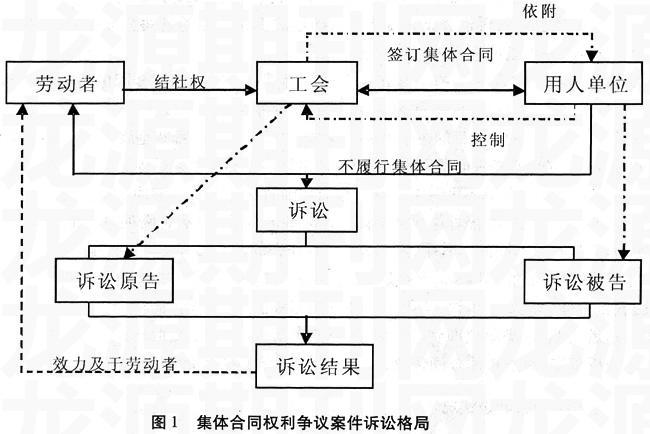

在集体合同争议中,当事人关系如下图所示,从实体法来看,工会并非实体权利义务的承担者,而是劳动者利益的代表人,但其负有签订集体合同的权利。如董保华认为“当我国劳动法将集体合同确定为规范性合同,集体合同的当事人就应当是工会组织,劳动者只能是集体合同的关系人”(注:董保华:《论我国工会的职业化、社会化和行业化》,《工会理论与实践》2002年第1期,第15页)。从程序法来看,工会尽管不是权利义务的承受者,但基于法律的规定,负有进行诉讼维护集体合同的履行秩序的义务,基于此,可以以原告的名义进行诉讼,而诉讼结果的效力及于其所代表的劳动者。具体诉讼格局如下图所示。

以上是从工会在集体合同诉讼中的应然性角度来分析的,但从实然性角度来看,当前,无论何种所有制企业,目前所建工会基本都沿袭或依照原来计划经济时代利益一致性前提下的企业工会的形式组建,并且完全套用传统企业工会的组织运作模式。很显然,这种模式下的工会对企业无论是经费以及人员都存在着一种依附关系,由于这种对企业的经济上的依附性以及行政上的依赖性,使得工会在维护职工权益方面的动力大打折扣。

(二) 集体合同签订环节的虚化导致实质性纠纷隐蔽化

我国现有的集体合同利益争议较少,很大一部分原因在于集体合同的签订阶段。从我国集体合同的签订率来看,呈现出不断增长的趋势,截至2005年9月底,全国签订集体合同75.4万份,覆盖职工10384.0万人,分别比上年增长16.5%、5.9%。此外,全国签订区域性集体合同8.4万个;签订行业性集体合同2.9万个;签订工资专项集体合同25.2万份,覆盖企业41.4万个,覆盖职工3531.2万人(注:2005年中国工会维护职工合法权益蓝皮书, http://www.china.com.cn/chinese/PI-c/1228237.htm)。截至2006年9月底,全国企事业单位已签订集体合同共86.2万份,比上年增加10.8万份,增长14.3%(注:2006年中国工会维护职工合法权益蓝皮书,http://www.china.com.cn/news/txt/2007-05/15/content_8255524_7.htm)。而且,从集体合同的内容来看,相对较为全面,几乎每份集体合同中都涵盖了就业条件、劳动报酬、休息休假、保险福利、劳动安全卫生、女职工未成年工特殊保护以及其他内容。

但分析集体合同的签订目的以及过程,就会发现其中存在的问题。其一表现为签订集体合同的目的存在偏差。企业之所以签订集体合同多半意义上说是一种政府行为和政府硬性规定的结果,员工和管理方都没有这方面的需求。很多企业作为国家先进企业,在很多方面上追求先进,不甘落后,在这件事情上也是这样;另一方面,也是为了完成在上级劳动部门的备案,并不注重集体合同的实效。这就使得企业单纯追求集体合同的签订数量,而忽视集体合同的内容质量及实施效果的动态考察,如对能否得到履行、履行中的争议解决的关注,都还不到位。而且,由于很多企业工会主席由企业行政副职兼任,很多事情说不清楚到底是工会行为还是企业行为。

其二表现为集体协商过程基本上流于形式。从集体合同的签订过程来看,很多是在工会主席(由党委副书记或劳资处长等兼任)和集团总经理(党委书记)外加几名高层干部之间进行,而绝大多数职工对此毫不知情,甚至对什么是集体协商谈判制度都不清楚。根据首都经济贸易大学对5个城市的市级工会、9家企业的管理方以及其180名员工进行的典型调查和深度访谈,在对有集体协商制度的企业职工的调查问卷中,在问到“您是否知道工资集体协商谈判制度”时,63.6%的被调查者回答“不知道”,填“仅知道有此制度”的占9.1%,而填“很了解”和“知道一些”的分别仅占9.1%和18.2%(注:宋湛:《国企劳动关系状况不容乐观》,《科学决策》2005年第6期)。

其三是集体劳动合同的内容较为空泛。通过对收集的20多份企业集体合同文本的分析,发现集体合同普遍存在着内容空泛,照抄照搬法律法规的现象。如2003年签定的《中国**航空股份有限公司集体合同》,共有95条,8882字,其中涉及到本企业实际情况的条文仅有12条,其余都是一些原则性的话语或是法律条文的照搬。对劳动报酬等职工最为关心的事项,由第38-46条共计9个条文作出规定,且多为原则性的话语,缺乏可操作性。与此相比较,日本日立公司1987年签订的集体合同中,共有159条,16463字,其中59-114条共计55个条文规定了报酬事项,而且,对于如何晋升工资、如何计算每一级别的员工的工资等都有明确的规定。

正是由于上述原因的存在,所签订的集体合同注重合同的签订形式而忽视合同的实质内容,注重合同的签订程序而忽视合同的可实施性,签订阶段的虚化使得实质性纠纷呈现隐蔽化的特点,使得合同的有效履行与实施成为不可能,进而使得借助于诉讼渠道解决集体合同纠纷的途径被虚置。所以说,若要真正发挥集体合同的功效,使其达到构建和谐劳动关系的有效目标,从集体合同的主体、签订目的、签订程序等方面逐步加以改善极为必要。

作者单位:西北工业大学法学系