关于新时期大学文化素质教育发展综述

续智丹 魏 强 张 宁

摘 要:改革开放30年来,大学文化素质教育从试点到基地建设得到了蓬勃的发展。文章重点回顾了30年来文化素质教育发展的三个阶段和重点事件,并总结了文化素质教育取得的成果,同时对文化素质教育的发展进行了展望。

关键词:大学文化素质教育 文化素质教育课程体系 校园文化活动

中图分类号:G64 文献标识码:A

文章编号:1004-4914(2009)01-065-02

一、文化素质教育的意义与发展

中国自古注重人文教育,春秋战国时代的诸子百家曾呈现了人文思想百花齐放的繁荣景象,《论语》、《大学》、《中庸》等名著也成为现代人的人文知识经典,同时文化素质教育对于国家发展具有举足轻重的作用。近代由于西方国家的侵略,我国深刻认识到了科学技术的重要性,尤其是新中国建国初期,我国一直采用前苏联的教育模式,偏重知识的传授、忽略了学生人文素质的培养。改革开放以来,市场经济冲击着国人特有的生存哲学,滋生了拜金主义、享乐主义等不良风气,也影响了大学生的人生观和价值观。高校意识到学生信仰的缺失与不足,开始探索大学生的文化素质教育。

对于中国教育界,1995年的第一次全国高等学校大学生文化素质教育试点工作研讨会是一个划时代的转折点,它拉开了中国高校文化素质教育的序幕,就发展可划分为两个阶段:

1.理论探索与试点阶段(1995年9月至1998年5月)。一方面,高教界热烈讨论文化素质教育的内容和必要性;另一方面,试点院校积极探索文化素质教育途径:(1)课程体系。开设文化素质教育类公选课;编辑出版文化素质教育类教材;进行人才培养模式改革试点,将文化素质教育纳入人才培养计划;改革课程结构和教学内容,把文化素质教育固化在课程体系中。(2)引导读书方向。制定大学生应知应会阅读书目;开辟文化素质教育阅览室。(3)第二课堂。积极开展丰富多彩的校园文化活动;举办大型系列学术讲座。

2.基地成立与深入开展阶段(1998年5月至今)。这一阶段,大学文化素质教育得到了广泛的认可和欢迎。理论界对文化素质教育的内涵有了较明确的认识,对大学文化素质教育进行了专题研究,取得了一定的成果;大学文化素质教育课程体系基本建立,大学文化素质基地由32个增加到93个。继续完善大学文化素质教育课程体系和继续深化校园文化建设,是目前大学文化素质教育的任务。

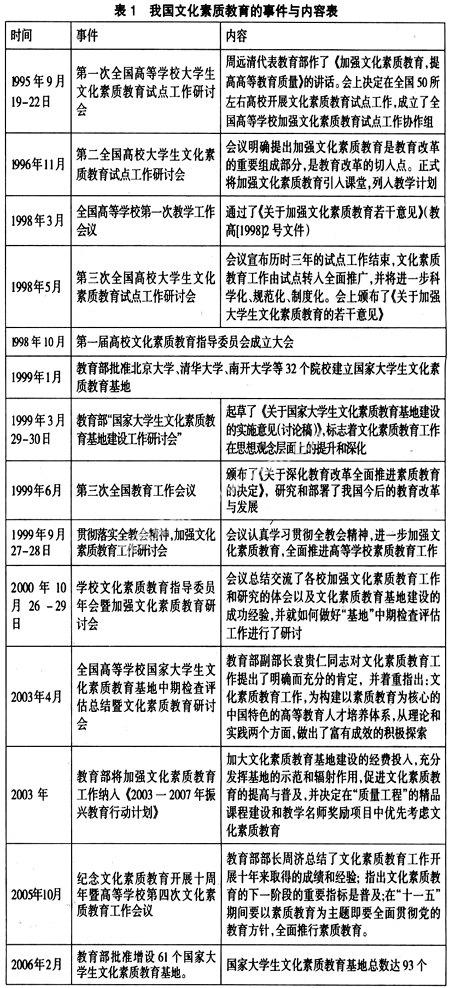

自1995年以后,我国文化素质教育的重点事件及其成果如表1所示。

二、文化素质教育取得的成果

经过十余年的探索和完善,我国大学文化素质教育取得了丰硕成果。从理论探讨到基地实践,从课程建设到文化建设都得到了长足发展,以下从几个方面阐述过去十几年所取得的成就。

1.理论探索不断深入,文化素质教育概念得到明确。大学生文化素质教育理论研究也在不断深入,杨叔子、王义遒、胡显章、张岂之等专家学者都对文化素质教育理论研究做出了贡献。

(1)文化素质教育的内涵研究。在文化素质教育的内涵上,存在着两种相近但又有所区别的观点。第一种观点,也是目前的主流观点,认为文化素质教育主要是“人文精神的教育”。另一种观点认为,全面的文化素质教育,应该包括科学精神的培养和人文素质的培养两个方面。许多专家学者都是从文化素质教育的定位、内容和目的来阐释文化素质教育内涵的。

1998年4月教育部颁布的教高司[1998]2号文件《关于加强大学生文化素质教育的若干意见》明确指出:大学生的基本素质包括思想道德素质、文化素质、专业素质和身体心理素质,其中文化素质是基础。我们所进行的加强文化素质教育工作。重点指人文素质教育①。我国一些著名学者对此也有理解,杨叔子院士②认为,文化素质教育就是中国高等教育思想和实践的一种本土化创新。文化素质教育的目标在于重建教育的整体性,突出的是科学教育与人文教育的融合,强调教育过程中的知识、思维、方法、原则和精神的统一。胡显章先生③认为,文化素质教育以培养全面发展的“自由人”为目的,是一种面向全体学生的个性化教育。这是从教育对象和目的来阐述文化素质教育的内涵的。张岂之先生④认为文化素质教育是大学素质教育的组成部分,和思想道德教育、身心素质教育、科学素质教育等相互渗透、相互促进。这是从文化素质教育与其他教育的关系方面来阐释文化素质教育的内涵。

由此可见,文化素质教育目前的重点是人文素质教育,要想文化素质教育更进一步发展和深化,必须使人文教育和科学教育相融合,这也是文化素质教育的发展趋势。

(2)文化素质教育与其他概念的关系研究。与文化素质教育概念最相近的是通识教育。杨叔子院士②对这两个概念进行了深刻的分析,从发展来源、“以人为本”以及重视知识的综合性和知识的内涵三个方面阐述了其相同点,又从涉及范围、结构性与弥散性、教育发展背景和国家发展逻辑三个方面阐述了文化素质教育和通识教育的区别。张岂之先生④对文化素质教育与德育、文化素质教育和思想政治教育的关系进行了分析。指出:德育课应该吸取文化素质教育的某些内容,以充实道德教育的知识含量,增强其感染力;文化素质教育课也要对道德伦理问题进行理性探讨,或者发掘文学艺术作品中的伦理道德内容,以增强学生辨别是非善恶的能力。

这些理论成就为我国大学文化素质教育提供了指导方向,通过讨论明确了文化素质教育的内涵和外延,这是进行实践工作的基础,也是我国大学文化素质建设的先锋力量。

2.文化素质教育课程体系初步成型:在理论研究的指导下,大学文化素质教育基地的实践蓬勃发展,而各基地的建设则以课程体系的完善为代表,并已取得了一定进展。张岂之先生指出:第一课堂是大学的主阵地,文化素质教育课程体系的建立和不断完善是文化素质教育得以长期坚持下去的保障。文化素质教育的实施必须贯穿于专业教育的始终。各高校都先后不同程度地把文化素质教育纳入教学计划并修改课程体系,新的课程体系基本由人文学科、社会科学、自然科学、中华文化、外国文化、跨学科几大类构成。关于文化素质教育课程都有相应的选修课程,对应的大学生选修后的学分数规定也逐渐规范化。⑤

以清华大学为例。我校⑥在2000年第21次教育工作讨论会确定了“在通识教育基础上的宽口径专业教育”的人才培养模式,虽然总学分由170分压缩至140分,但文化素质教育课程由5学分增加到13学分。2002年,初步形成由十大课组构成的文化素质课程体系,为通识教育基础上的专业教育模式建立了教学体系基础。2006年秋,为提升文化素质教育课程的质量,清华大学开始实施新的本科生文化素质教育方案,新方案根据培养要求和学科专业之间的内在联系将原来的十大课组重新整合成八大课组,并重点推出以人文教育为核心的“文化素质教育共同核心课程计划”,要求学生在首批24门“共同核心课程”中必修两门课程,核心课程以阅读经典、深度学习、严格要求为宗旨,采取名师上课、助教导修(部分课程)的双轨教学方式,更加坚实有效地奠定本科生的人文素质基础,并对其他文化素质教育课程起到以纲带目的示范作用。同时,胡显章、徐葆耕、彭林、钱易、阎学通等先生的研究课题或授课课程均受到了国家级的表彰。自2008—2009学年秋季学期起设立《文化素质教育讲座》课程,并列入本科培养方案。

3.大学校园文化建设蓬勃发展:校园文化作为一种以学生为主体、以课外文化活动为主要内容、以校园为主要空间、以校园精神为主要特征的群众文化,在潜移默化中影响着学生。

华中科技大学涂又光先生曾提出“泡菜”理论⑦:“泡菜的味道,主要取决于由糖、盐、生姜、大蒜等构成的泡菜水味道。”所以大学的文化很大程度上取决于其文化氛围,浓厚的校园文化氛围能将学生在人文环境的熏陶下培养出高尚的世界观、高雅的情操、科学的态度和强烈的社会责任感等优秀品质。

近年来,大学的文化建设取得了重大进展。各大学都有其独特的历史背景和文化底蕴,而以这些底蕴为基调的大学精神得到了不断的创新和发展。一些以大学理念和人文精神为主题的大型讲座,以中国经典文明名著为素材的讲座都受到了广大同学的欢迎。同时,大学的校园文化活动也取得较大成绩,丰富了学生第二课堂的内容,如社团活动、实践活动、科技赛事、文体赛事等。每年各高校联合举行的“五月的鲜花”文化艺术活动,内容丰富多彩,体现了我国大学生积极向上的精神风貌,寓教育于文化活动之中,有很大的影响力。

三、文化素质教育今后的展望

1.持续完善文化素质教育课程体系。文化素质教育课程体系内容繁多,形式多样,对授课教师的要求较高,因此,要首先提高授课教师自身的水平,才能吸引学生的兴趣,提高教学质量。同时,部分研讨课程研究内容陈旧,不足以大部分学生的兴趣,所以还需要创新思路,开拓视野,只有把学生的思想教育课程与学生的生活和成长紧密结合,才能扩大文化素质教育课程的影响。

2.大学文化活动要从量的建设转向质的提高。随着校园文化活动的蓬勃发展,各种学生社团都积极投入,文化活动日益丰富多彩。但存在活动主题、活动形式重复出现的现象,造成了资源和人力的浪费,所以文化活动应逐步转向体系化、精品化。具体而言就是按照学校培养的方针和学生活动的内容把校园文化活动归纳为几个体系,然后有计划、有步骤地开展相关活动,这样才能保证校园文化活动的质量,使同学能感受到多种多样的校园文化氛围。用“泡菜”理论解释,就是要把作料的配方精细化、去粗留精,做到真正入味。

十几年来,在理论研究的推动和指引下,在文化素质教育基地建设的探索、推动、创新过程中,大学内部课程体系和文化活动百花齐放,大学的文化素质教育取得了丰富的成果,广大毕业生的人文素质也在不断地提高。但是,大学文化素质教育的改革任重道远,仍然有待于我们进一步探索研究。

注释:

①http://www.moe.edu.cn/edoas/website18/63/info4263.htm

②杨叔子,余东升.文化素质教育与通识教育之比较[J].高等教育研究,2007(6)

③胡显章,李曼莉.文化素质教育与创造性培养[J].中国高教研究,2000(1)

④张岂之.大学文化素质教育的特色[J].中国高教研究,2005(9)

⑤张岂之.关于深化大学文化素质教育的几点建议[J].清华大学教育研究,2008(2)

⑥http://rwxy.tsinghua.edu.cn/xi-suo/szjd/survey.asp

⑦居安平,复祖浩.环境育人与泡菜理论[J].科学与管理,2007(1)

(作者单位:清华大学 北京 100084)

(责编:若佳)