皮尔士的溯因逻辑与译者思维

王湘玲 涂冰林

[摘要]根据皮尔士的认识论思想——溯因逻辑,研究翻译过程中译者思维习惯的形成,结果指出,译者思维习惯的形成实质上是在猜测本能基础上的溯因推理一归纳一演绎的知识获得过程,即在现有知识基础上,译者首先本能地运用溯因推理做出假设,并在实际翻译过程中使用归纳来检验假设,然后再创造性地演绎出翻译规则和理论,最后内化为译者的思维习惯,使其翻译活动的潜意识程度得到提高,从而加快翻译速度。

[关键词]皮尔士;溯因逻辑;译者思维

[中图分类号]H315.9[文献标识码]A[文章编号]1008-1763(2009)01-0105-05

一引言

多元文化的交流、经济的全球化使翻译工作在今天比以往更加重要。面对激烈的市场竞争,培训职业译者首先必须解决好其译文质量和交稿时效性问题,即如何在规定时间内高质量地完成翻译任务。本文认为要有效地培训职业译者,就必须把翻译的研究重心转到描写翻译过程以及译者本身。

对翻译过程的理论研究,目前主要是从传统、语言学、交际学及认知心理学等角度来对其进行研究。由于翻译过程就是心理过程,所以应当在心理学领域,特别是认知科学的框架之内进行相关研究。如果研究模式没有充分考虑译者的认知心理等因素,就无法比较全面、有效地描述翻译过程。本文认为皮尔士的认识论(溯因逻辑)思想作为一种认知科学理论,能够有效地描述翻译过程中译者思维习惯的形成。本文将着重探讨该溯因逻辑和译者思维习惯的具体内涵、二者之间的联系以及它如何解释译者思维习惯等问题。

二皮尔士的认识论思想——溯因逻辑

皮尔士(Charles Sanders Peiree,1839~1914)是美国实用主义的创始人,此外,他在哲学、逻辑学、符号学、语言学、现象学、伦理学、科学哲学、科学史等研究领域也是一位先驱。

皮尔士的认识论是多元化的,他不仅继承了理性主义的理论,而且提出经验主义的学说。他是理性主义和天赋观念的坚定提倡者。“在皮尔士的知识获得理论中,天赋/本能是基础,他的理性主义体现在他的‘猜测本能(guessing instinct)思想中,而他的经验主义则体现在他的科学发现方法论(即‘溯因逻辑思想)中,但是他同时又强调溯因推理就是一种猜测本能。”传统逻辑学一般把逻辑推理分为两类:归纳和演绎。皮尔士在亚里士多德的apagoge(假设)的基础上于1868年提出在归纳和演绎推理之外还有一种独特的逻辑推理——溯因推理(abduction),刚开始他称之为假设(hypothe-sis),它既不同于从个别到一般的归纳,也不同于从一般到个别的演绎,它是“从规则和结果推导出情形的一种可能的推理,或者说是从结果到原因的推理”。溯因推理“建议某物可能是”(may be),它是形成解释性假说的程序,是导向任何新观念的唯一逻辑运作;归纳“表明某物实际上是起作用的”(actually is),能从个别性知识推出一般性结论;而演绎“证明某物一定是”(must be),能从一个纯粹假说推论出其必然的结论。根据Fann的研究,皮尔士溯因逻辑的理论可分为前期的“三段论”(syllo-gistic)和后期的“推论”(inferential)理论,即科学发现逻辑/知识获得逻辑。在皮尔士看来,每个科学研究(或知识获得)由对“令人惊讶的事实”观察开始:第一阶段,溯因推理提出一个可能假设以解释事实为什么发生;第二阶段,演绎从该假设得出新结论;第三阶段,归纳对新结论进行检验。皮尔士认为归纳和演绎是不够的,因为由它们推导出的东西不仅有限,而且无法推出崭新的观点。无论是归纳还是演绎都无法凭空进行,而是需要一定的材料作为基础,溯因推理是一种综合性和扩展性的推理逻辑,能够做出假设获得新思想为归纳和演绎作好准备;演绎是分析型推理模式,结论已经蕴涵在溯因推理出的假设中,没有新知识的产生;归纳只是对已有假设的实验证明。但这不意味着演绎和归纳不重要,如果没有演绎(理论推导)和归纳(实验手段),就无法证实溯因推理出的假设正确与否。皮尔士用一个严密的逻辑形式描述了作为知识获得的第一步——溯因推理:

(1)一个令人惊讶的事实c被观察到。

(2)如果A为真,那么c会是一个不言而喻的事实。

(3)因此,有理由相信A为真。

这里溯因推理的作用在于提出假设,该假设的有效性还必须经过演绎的推导和归纳的证实。如果经过推导和证实发现这个假设与事实不符,那么得经过新一轮的溯因推理一演绎一归纳,直至获得新知识。根据皮尔士的理论,溯因推理既是一种理性的逻辑推理模式,同时又是本能行为,没有它,人类将无法获得新知识。

三溯因逻辑与译者思维习惯

自从20世纪70年代以来,翻译已呈现出职业化的趋势,美国翻译理论学者罗宾逊(Douglas Rob-inson)认为职业译者和新手译者最大的区别在于他们自身翻译行为的潜意识程度。潜意识是一个含义相当丰富、复杂的心理学概念,指不明显、不露在表面的大脑认知、思想等心智活动。心理学家弗洛伊德曾用海上冰山来形容:浮在海平面可以看得见的一角,是意识,而隐藏在海平面以下、看不见的更广大的冰山主体便是潜意识。结合翻译活动,潜意识具有储存记忆和自动解决问题等功能。在翻译过程中,潜意识能够经常诱发灵感思维,使译者突然获取非凡的或期待已久的创造性想象或译法,从而迅速消除译笔的滞阻,显著地加快翻译速度。对新手译者而言,翻译大多时候是一种有意识的分析行为;而职业译者在长期的翻译实践中形成了潜意识地解决问题的思维习惯,而翻译时潜意识行为占绝大部分。翻译过程事实上是一连串的大脑思维过程,思维对象是源语,思维结果是目的语,源语到目的语的转换过程与译者的认知环境密切相关,所以翻译事实上是解决问题的演绎过程。“一个成熟和理想的译者,必定经历一个前期的思维训练阶段,而在其具体的翻译过程中,已有的理想思维模式时刻影响着这一进程。”下面本文就在社会学的思维习惯概念和翻译语言游戏理论的基础上运用溯因逻辑来探讨翻译过程中译者思维习惯的形成。

(一)译者的思维习惯

自20世纪90年代以来,西方翻译界纷纷借鉴和运用法国著名社会学家布迪厄(Pierre Bourdieu)的社会学的思维习惯等基本概念,为翻译研究注入灵感和新活力,引发对译者和翻译行为的新认识。

思维习惯这一概念最早可追溯至古希腊时代。柏拉图在《理想国》中谈到“摹仿”(imitation)时,认为“摹仿发端于人的幼年但却对今后的人生影响深远,并最终形成‘习惯,构成‘第二性(second na-tare),进而影响人的身体、声音乃至心智”。很明显,柏拉图所指的“习惯”、“第二性”已经构成思维习惯形成的基础。在布迪厄看来,思维习惯是在

实践经验中逐渐形成的一种“构成体系的定势”,构成了人的实践行为的核心,它处于“客观环境、历史、人的心理倾向三者互动关系的中央,从而提供了一个解释的框架,使我们能够全面地看待人类行为。”那么,究竟如何定义“思维习惯”呢?约翰·汤普森(John B.Thompson)做了很好的总结:

思维习惯是一系列导致行动者以某种方式开展行为以及有所反应的定势。这些定势在不受任何“法则”有意识地协调或制约的情况下生成常态的实践、理解和态度。构成思维习惯的这些定势是被反复灌输而来,是结构化的、持久的、生成性的以及可变型的——所有这些特征都有必要进行简要的探讨。这些定势的获取是一个长期的教与学的积累过程。这些生成的定势显然是被结构化的,因为其不可避免地反应出习得过程中的社会环境条件。

在翻译过程中,面对着源语文本,译者不是随机选择一种目的语文本,而是有一种内在的力量驱使促成他们的外在行为,使其找到一种自己认为最合理的译本,这种力量被称为译者的思维习惯。译者在实际翻译过程中体现出来的思维习惯及其外显而形成的翻译风格包括翻译的选材、翻译策略、译者主体对翻译本质的认识等等。丹尼尔·西梅奥尼(Daniel Simeoni)借鉴了布迪厄的思维习惯这一概念探讨了译者的独特“习性”及其在翻译研究中的重要作用,指出“译者似乎长期以来就有一定的依赖性,而且乐于对文化、社会经济条件的依赖。译者这个第二性特征居然成为翻译活动评价尺度的一部分。”

(二)“语言游戏”(1anguage-game)

语言哲学家维根斯坦(Wittgenstein)在代表作《语言哲学》(Philosophical Investigations)中称翻译为一种“语言游戏”。丁达·戈尔莱(Dinda L.Gol6e)把翻译作为一个过程和这个过程的产物,放在皮尔士的符号学理论的基本框架内进行研究,指出翻译可以被看作是一种游戏。既如此,那么译者就是游戏者。翻译语言游戏就必须包含一套固定的规则,如双语转换中不能弃意义与意向于不顾,不能弃形式于不顾,不能弃翻译的社会功能于不顾等。同时,译者应该在参加游戏过程中丰富自己的经验,不为规则所累而要学会规则、驾驭规则来成功地交流意义。语言游戏的另一个特点是结果的不确定性,这是由于意义在语言使用中纷繁多变,因此译者在翻译过程中要正确理解意义就必须依靠推理等逻辑过程。

皮尔士把解释的过程系统地描述成一个由三个接连的逻辑解释项组成的逻辑过程,认为符号(语言)和它的解释项之间的逻辑关系可以定义为溯因推理、归纳和演绎。从皮尔士解释的过程来看翻译几个步骤的性质和角色,翻译的行为要产生意义,首先要有意义产生的可能,然后才会有产生翻译的习惯。因此,语言的可译性是第一个解释项;实际的翻译事件是第二个解释项;翻译的法则或习惯是第三个解释项。作为一个思想过程的翻译过程首先被溯因推理解释,然后经溯因推理得出的假设通过归纳来检验,最后演绎出规则来指导翻译过程,把翻译实践置于规则和习惯当中。

(三)从溯因逻辑看译者思维习惯

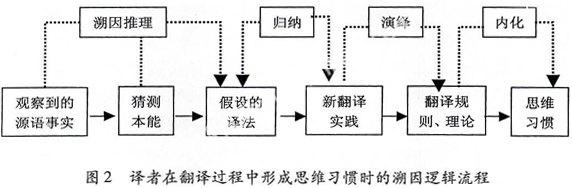

一个成功的译者所具有的翻译能力就意味着他/她掌握了各种知识、能力和策略,能在翻译中运用自如。在此,翻译能力尤指建立在语言和语用的能力之上,这种能力的总和是一种复杂的认知网络,由知识、能力和策略构成。翻译是一种交际活动,为了达到一定的目的,通过一定的方式和发展阶段取得成果。交际活动中必备的知识可以被分为两个范畴——表述知识(declarative knowledge)和操作知识(procedural knowledge)。其中操作知识即知道如何做,是实践中获取的知识在解决具体问题时的应用,这种知识是逐渐形成的,最终内化为一种构成体系的定势(思维习惯),就翻译活动而言,它包括了专业技能,即方法、技巧、策略。翻译能力的习得跟其他学习过程一样,是一个动态的、螺旋上升的过程,是将新获得知识纳入已有的知识体系以达到知识的不断积累,这在根本上是一个获得操作知识,从而发展策略能力的过程。在这个过程中,译者构建知识使技能日臻成熟——译者从生疏的初始阶段,到入门阶段,然后进入能力发展阶段,进而发展到熟练操作的阶段。一名新手译者要想成为成熟和理想的职业译者,必定经历一个前期的思维训练阶段:在翻译实践中获得操作知识发展成翻译策略并将其内化为一种思维习惯,在以后的翻译活动中发挥特长,运用自如,使翻译尽可能地成为一种潜意识行为。皮尔士在知识获得理论中强调猜测本能的同时,毫不否定经验的重要性。他的发现逻辑理论(溯因推理一归纳一演绎)可以充分说明思维习惯是如何在译者本能的基础上,通过三种科学发现逻辑培养起来:从溯因推理出的假设,到归纳的经验证实,再到演绎的理论推导,从而达到一个动态的习惯形成过程。具体过程见图1。

为了解释说明人类如何获得知识,皮尔士提出了猜测本能的普遍天赋观点,认为猜测本能是一种人类普遍的智力官能(各种认知能力)。猜测本能体现在翻译知识的获得中就是译者对观察到的源语事实有形成正确假设的本能力量:译者在翻译过程中所接收到的源语事实是源语的语言信息系统,而不是表层覆盖下的源语深层的概念,译者的任务就是进入概念系统,即源语的深层结构,而之所以能做到这一点,唯一依靠的是自己头脑的判断与推理,解构词语语义系统中的各层次(语法的、逻辑的、修辞的)的关系。在溯因推理阶段,面对“令人惊讶的事实”,原则上说有众多假设可选,可由于科学研究的经济性(economy of research),人们不可能也没必要逐一检验,译者靠的就是猜测本能来选择正确的假设。译者在选择某种译法时在实践中往往表现为艺术的直觉。译者往往在不懂个别词句的情况下根据已有的知识找到合适的译法,做出正确假设和理论建构。

如当一名新手译者在第一次翻译莎士比亚的诗句“shall I compare thee to a summer's day?”时,刚开始他会通过猜测本能译成“我是否该把你比作炎炎夏日?”——种假设的译法。但是接着译者通过新的翻译实践和已有的知识归纳地证实这种译法只考虑到字面意思的对应,没有考虑到具体语境、作者的意图、原作的深刻内涵和英国的地理位置,其实源语作者理解的夏日与译者本人理解的夏日是迥然不同的,于是译者把“sunnner”改译成“融融的春天”才异中求同地使译文传意恰当,效果到位,接着创造性地演绎出翻译规则、理论:翻译时要依赖语境,深入动机理解层面,在把握作者意图的基础上寻求合适的表达方式,最后在一系列的翻译实践中将这条原则内化成一种思维习惯使其在以后的翻译中运用自如,使类似的翻译实践成为一种“潜意识”行为。该过程具体见图2。

综上,这种过程模式强调翻译学是一门与人类认知行为密切相关的经验科学,它实际上是把有关记忆模式和学习风格的一般信息转化成翻译,设想译者翻译的时候是在两种不同的精神状态下和过程中穿梭(shuttle)。这两种状态分别是占多数的“潜意识”快速流动状态和“有意识”的分析状态,而前者是在后者的基础上通过溯因逻辑过程构建而成的。因此,新手译者向职业译者的转变实质上就是在大量的翻译实践中逐渐将“有意识”的分析状态向“潜意识”快速流动状态逐渐转化的过程,最后让自己在翻译时笔力流畅,情思旷达,开卷如见故人,词语呼之即出。

四结语

本文借鉴皮尔士的认识论思想——溯因逻辑,对翻译过程中译者思维习惯的形成进行描述性研究,结果指出译者思维习惯的形成实质上是在猜测本能基础上的溯因推理一归纳一演绎的知识获得过程。译者在无数个溯因逻辑过程中,创造性地演绎出翻译原则和理论,并逐渐内化成一系列思维习惯,使自己翻译时得心应手,面对难词和难句等不再束手无策。重视思维规律在翻译过程中所发挥的作用,使译者翻译活动的潜意识程度得到提高,能够在保证质量的同时加快翻译速度,并且充分提高译者的职业素质。