从集期结构与商品组合看清代陕西集市发展的地域特征

张 萍

内容提要 清代陕西集市集期类型多样,多以旬为单位,除旬二日、三日集分布较广泛外,有别于华北、江南,在关中及陕北地区也存在一些以旬一日为集期的集市,显示出清代陕西集市发展水平较低。在渭河沿岸存在一条普遍以日集或单、双日集为周期、开市频率非常高的集市分布带,但从集市商品构成等方面来看,并不代表陕西商业经济发达,以及市场化程度高。明清陕西集市发展的地区不平衡性表现十分突出。

关键词 清代 陕西 集市 集期结构 商品组合

〔中图分类号〕K249 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕0447-662X(2009)02-0153-07

集市是中国传统市场的重要组成部分,数量大,分布面广,而作为定期市,它又具有规律性的集期结构。集期结构具有地域特征,与商品经济的发展进程息息相关,市场上的商品种类多寡也随着集市交易周期的变化而变化。陕西地貌条件复杂,各区域的集期安排与相关组合更为多样,综合考察各种集期结构与商品组合的关系,可以明显看出各地商品交易的频繁与否,亦可从一个侧面标识出一个区域商业经济的总体发展水平。

一、清代陕西集市的集期结构

清代陕西集市集期主要包括以下三种类型。

第一,以半月为交易周期。这种周期性集市在陕西市场结构体系中存在较少,目前只发现同州府的白水与蒲城两县存在这种集期的市场。乾隆年间,白水县的雷村镇于“每月初十日”③

乾隆《白水县志》卷之二《建置•会集》,《中国方志丛书•华北地方》第529号,据民国14年重印本影印,第161页,台湾成文出版有限公司。以下同样出于此套丛书者均省略为:台《方志丛书》。)集会一次;光绪年间蒲城县蔡邓镇每月初一、十五集会光绪《蒲城县新志》卷之二《市镇》,台《方志丛书》第249号,据光绪三十一年刊本影印,第102页。)。

第二,常市,即常年开市,每日集。这种集市主要存在于陕西各县城市或较大市镇中。如乾隆年间白水县,“城内市集,于每日清晨”③。同治年间华州治城“每日集”民国《重修华县县志稿》卷七《经济志》,民国38年铅印本。)。道光年间陕北神木县,县城集市分骡马市、粮食市、菜市、盐场等,常年开市,“均无集期”(注:道光《神木县志》卷二《舆地志》,台《方志丛书》第245号,影印民国15年铅印本,第147页。)。陕南略阳县“旧城南街……日日易市”,另外县内较重要经济中心地,县“东五里碾子坝,西二里南坝,北七里菜子坝”也是“日日易市”(注:道光《重修略阳县志》卷之一《舆地部•市集》,光绪二十三年刊本,第33页。)。清末民初关中地区的盩厔县除县城日日开有“小集”外,其余尚有八处市镇开有“逐日小集”(注:民国《盩厔县志》卷二《建置•市集》,台《方志丛书》第237号,影印民国44年铅印本,第170页。)。当然,这样频繁开市的市镇无论在关中还是陕南、陕北均不占多数。

第三,以旬为单位的周期集市。明清时期这种集期的集市在全国范围内最普遍,陕西也最多。其中包括旬一日、旬二日、旬三日集等不同周期形式。

旬一日集在关中、陕北地区存在较多。乾隆年间同州府白水县史官村“于每月初七、十七、二十七日”集(注:乾隆《白水县志》卷之二《建置•会集》,台《方志丛书》第529号,民国14年印本影印,第161页。)。郃阳县“村镇中交易有市集。而集分大小,市粮食者曰小集,市诸货物者曰大集。其市之日与县市之日各别,县之逐日而市者,小集也,大集则以四、九日,坊镇及王村、百良、黑池、露井四镇,大小集同日,月三。惟甘井镇间一日一小集。而同家庄及伏六村、乌龙凹、新池村、西王村、朱家河、杨家庄、皇甫庄八集俱与前五镇相仿”(注:乾隆《郃阳县全志》卷之一《地理第一》,台《方志丛书》第244号,据乾隆三十四年刊本影印,第68页。)。郃阳县十五处市集,除县城、甘井镇外均为“旬一日”集,这种集期形式的市集占县内全部集市总数的80%。至清末,华州、澄城等县仍有“逢四日”(注:民国《重修华县县志稿》卷七《经济志》,民国38年铅印本。)、“逢十日”、“逢一日”(注:民国《澄城县附志》卷之四《市镇》,台《方志丛书》第245号,影印民国15年铅印本,第147页。)等这样的市场,可见每旬开市一日的集市在关中地区既有普遍性,也有持续性。陕北地区旬一日集的集市更常见,道光年间神木县共有11处集市,其中有七处市场为“旬一日”集,占总数的63.6%(11)道光《神木县志》卷二《舆地志》,台《方志丛书》第245号,影印民国15年铅印本,第147页。)。乾隆后期府谷县有11处市集,其中5处为“旬一日”集,占总数的45%乾隆《府谷县志》卷一《市集》,台《方志丛书》第282号,影印乾隆四十八年刊本,第119页。)。按照施坚雅的说法,“每旬一次的集期在中国很少见”(注:〔美〕施坚雅著,史建云、徐秀丽译:《中国农村的市场和社会结构》,中国社会科学出版社1998年4月版。),然由上可知,清代的关中地区这样周期的市场不少,陕北地区所占比例甚至还很高。

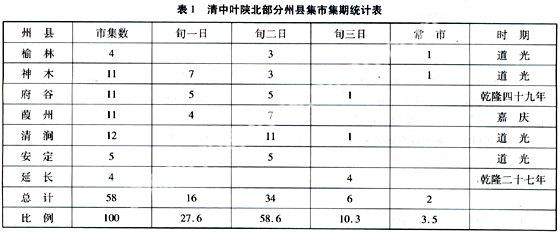

表1 清中叶陕北部分州县集市集期统计表

旬二日集在陕北地区及关中地区的同州府比较普遍。道光年间延安府安定县共有市集五处,全部为“旬二日”集,或一五、或二七、四九、三八,集期各不相同(注:道光《安定县志》卷二《建置志•堡镇》,台《方志丛书》第296号,影印道光二十六年抄本,第78页。)。同期神木县除“旬一日集”外,也均为“旬二日”集

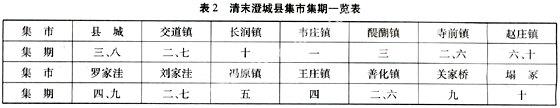

B11#嘉庆年间葭州有集市11处,4处为旬一日集,7处为旬二日集,旬二日集占集市总数的64%嘉庆《葭州志》卷一《建置志•街市》,台《方志丛书》第284号,影印民国廿二年重刊石印本,第70页。)。道光年间清涧县有市集12处,除县城为“旬三日”集外,其余集市均为“旬二日集”(注:道光《清涧县志》卷二《建置志•市镇》,台《方志丛书》第299号,据道光八年抄本影印,第114页。),从表1对清中叶陕北七州县集市集期统计,可以明显看出,此区七县以“旬二日”集最普遍,占全部集市总数的58.6%,应该说,清中叶陕北地区主要以旬二日集为主。关中地区同州府“旬二日”集的市场也很普遍。光绪年间蒲城县共有市集19处,其中“旬二日”集的市场有5处,占全部集市总数的26%(注:光绪《蒲城县新志》卷之二《市镇》,台《方志丛书》第249号,据光绪三十一年刊本影印,第102页。)。清末澄城县共有市集15处,其中也有7处为“旬二日”集,仅列表于后(表2),旬二日集占全县集市总数的47%左右(注:民国《澄城县附志》卷之四《市镇》,台《方志丛书》第245号,影印民国15年铅印本,第147页。),虽不比陕北普遍,但仍不少。

旬三日集在关中、陕北、陕南均有,尤以陕南最为普遍。陕南地区集市发展较晚,但各州县市场开市频率却十分规则,普遍以“旬三日”集为主。道光年间略阳县共有二十七集,除“旧城南街,东五里碾子坝、西二里南坝、北七里菜子坝日日易市”,其余二十四集均为旬三日集,“易市之期有一四七、二五八、三六九之不同”(注:道光《重修略阳县志》卷之一《舆地部•市集》,光绪二十三年刊本,第33页。)。光绪年间定远厅“厅城市以三六九日一举,乡市或一四七或二五八日一举,凡二十有五”(注:光绪《定远厅志》卷二《地理志•镇市》,台《方志丛书》第270号,影印光绪五年刊本,第179页。)。凤县在光绪年间共有21处市集,集期与前二县相同。(注:光绪《凤县志》卷一《村集》,台《方志丛书》第281号,影印光绪十八年刊本,第60页。)

第四,间日集或单(双)日集,也称隔日集,每月的单日或双日开市,开市频率高,商品交易频繁。目前从施坚雅所接触的资料来看,只在“浙江省宁波市和慈溪县城之间的平原、成都平原上成都市西边和南边的部分地区、还有河南北部安阳到黄河之间的一个区域”

⑧〔美〕施坚雅著,史建云、徐秀丽译:《中国农村的市场和社会结构》,中国社会科学出版社1998年4月版。)存在这种较普遍的以单、双日集为集期的市场。因此,他认为“隔日集期通常只在人口密集、都市化或商业化较高的小面积地区内流行”⑧。但是,清代关中盆地沿渭河一线,却存在一条普遍以日集或单、双日集为周期、开市频率非常高的集市分布带,其中包括华州(今华县)、渭南、鄠县(今户县)、盩厔(今周至)、扶风、眉县、岐山、宝鸡、凤翔、汧阳、陇州十一州县。这些州县,日集或隔日集的市场分布非常普遍,且由东向西呈逐渐减少的趋势。从表3的统计数据来看,十一州县的104处市场中心地有17处为日集,75处为间日集,日集与间日集占全部集市总数的88%。固然关中平原是陕西人口最稠密的地区,但是,这一地区是否代表了陕西都市化或商业化较高的地区呢?

首先,我们看一下这些州县市镇的规模与发展概况。以华州为例,晚清时期华州共有十一市镇,县城设集,每日均开,东、西两关仍有会。赤水、高塘、瓜坡、侯坊、江村、郭村镇均为单日或间日集,罗纹、下庙、柳子镇旬二日集,王宿镇每旬一日,逢四日集(表4)。这是清末华州全州市集状况,各市镇商况史籍无载,民国时期略有记述,云(县城)“西关横亘老城外,为附郭要镇,陇海路蜿蜒北绕,将来商务,当可蒸蒸日上。赤水依傍公路,为东西衢途,资本较厚之商号特多;又复北达渭北,南通岭南,故会集日商货麇集,人山人海,在全县各市镇,号称巨擘。高塘、瓜坡、罗纹、下庙差强人意。侯坊、柳子、王宿、东关集会虽有定期,但商户只十余家,或仅三数家,便溺载道,房屋矮陋,不过乡村式之杂货集合处,实不配镇之资格。江村、郭村更不足齿数矣。”②民国《重修华县县志稿》卷七《经济志》,民国38年铅印本。)民国虽距清朝有些距离,但总体情况相去不会太远。从以上记载可以明显看到,华州市镇商业较发达的只有县城及赤水镇两地,其余各镇均勉强称之为镇,商业发展水平极低下,下庙镇在清咸同以前被称为“本镇之盛,为全州最”,而商业兴盛的标志也不过是“有书籍笔墨行及三大当铺”,谈不上商户的多寡。江村、郭村镇“民户占多数”②,集期却仍为间日与单日集。这样的市集集期疏密与城镇化或商业化水平有多少联系实难确认。

资料来源:民国《重修华县县志稿》卷七《经济志》

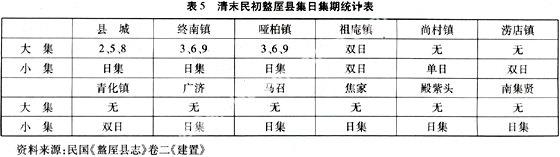

其次,再从开市频率较高市镇所交易的商品上看一下这些市镇的发展情况。仅以史籍记载较完备的华州、渭南、盩厔三县为例加以说明。清代华州与渭南、盩厔等县集市结构大体相当,这些州县市场结构有许多共性。三县的月集均分为两种,盩厔县称之为“大小集”(参表5),“市粮蔬者为小集,市牲畜及诸货物者为大集”民国《盩厔县志》卷二《建置志•市集》,台《方志丛书》第237号,影印民国44年铅印本,第170页。)。华州、渭南则分“集”与“会”。这种“会”为固定时日的“月会”,与盩厔县的“大集”基本相当,可看作“大集”之别称。盩厔、华州大集、月会的开市频率并不高,一般为“旬二日”、“旬三日”集,甚至一旬只有一次集。而普遍以日集、单(双)日集出现的均为各州县的“市粮蔬者”小集,即“朝而聚集,日昃而散”的市集。这样频繁开市的集镇上,所交易商品仍为简单的本地货品,只能满足农村中最一般的有无互济,很难说能否成就市镇的商业化或都市化?因此,关中平原这一区域,集期密度恐不能代表这些集镇具有较高的都市化水平。或者说,仅以集期密度这一项指标来衡量区域市镇的都市化水平是不妥当的。

二、集市的商品构成及其在地方商品流通体系中的地位

市场商品来源及种类多寡反映了集市的交易规模与商业强度,由此能够显示出集市在地方商品流通中的地位与作用。

清代陕西地方集市,尤其农村集市上交易的商品大多较简单,为本地商品交易的重要场所,是实现本地商品平行交易的市场中心地。目前史籍记载最多的是市集“所贸易惟菽粟布帛六畜而已,无他奇赢货也”(注:康熙《麟遊县志》卷二《建置第二》,康熙四十七年增刻本。)。县内市集“布、粟、蔬、薪外,更无长物”(注:乾隆《同官县志》卷二《建置志》,乾隆三十三年刻本。)。这种农家产品平行交易的集市在陕西各州县最普遍。但实际上清代陕西农村集市上的交易货品并不像上述记载那样简单,绝大多数州县集市仍然是很繁荣的。商品品类的多寡与地方产业结构有很大关系。从清代陕西各州县志《物产志》上,我们可以了解到一些交易情况,各地《物产志•货属》项下所记名目大多为本地所产且在本地市场出售的产品。康熙年间醴泉县“殖之属拾,布、绢、绵花、丝、蓝、席、红花、羊毛、麻、纸、油,皆货也”(注:康熙《醴泉县志》卷之二《田赋•物产》,康熙三十八年刻本。),至少上述十类货品是市场上常见的商品。同一时期陇州市场“食货类”商品则有“丝、木绵、绢、绵、布、麻、蜜、蜡、花椒、红花、毡、油、靛、板、木炭、苇席、陇酒。”(注:康熙《陇州志》卷之三《田赋•物产》,康熙五十二年刻本。)郿县“棉花、棉布、丝、麻、苇席、皮硝、木炭、羊皮、毡、靛、油、蜜、黄蜡、红花、花椒、烟。”(注:雍正《眉县志》卷之一《舆地•物产》,雍正十一年刻本。)岐山县经济较发达,货品种类较多,“木棉、丝、绵布、绵绸、麻、苇席、皮硝、石灰、木炭、羊皮、毡条、毡蔑、毡帽、靛、油、蜜、黄蜡、松板、木椽、砺石、赤土、瓦器、红花、花椒”(注:顺治《重修岐山县志》卷之一《风土志第二•物产》,顺治十四年刻本。)。陕南地区物产丰饶,市集上地方特产较为丰富。康熙年间西乡县主要“货类”有十八种之多,“漆、蜜、丝、椒、茜、纸、笋、茶、黄腊、棉花、葛麻、脂革、槲皮、竹席、香饼、麝香、棕榈、柿油”(注:康熙《西乡县志》卷三《土产•货类》,康熙五十七年刻本。)。光绪年间砖坪厅市场上货属有“漆、蜡、炭、铁、蜂蜜、木耳、榆皮、构皮、葛粉、香菌、蕨粉、漆油、桐油、菜油、香油、皮纸、火纸、草纸、苎麻、绵布、麻布、麻、丝。”(注:光绪《砖砰厅志•土产志•货之属》,光绪三十一年抄本。)可以看出,各地方市场上的产品是因地而异的,地方特产的多寡决定了市场货品的多少,以及市场的繁荣程度。陕北地区,乾隆延长县“货类”有十六种,“茧丝、石油、皂矾、药材、石炭、石灰、白土、葫丝、杏仁、羊毛、绒、棉、碱、蜜、靛、席”(注:乾隆《延长县志》卷之四《物产•货类》,台《方志丛书》第319号,影印民国补抄本,第130页。),地方特色也很明显。

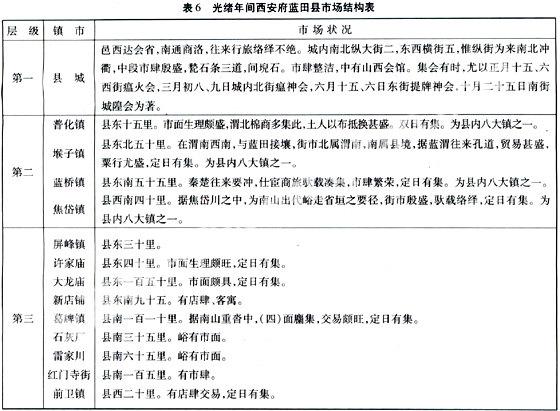

清代陕西各州县商品经济发展程度不同,市镇发育规模各异,因此集市商品种类与交易强度也各不相同。在商品经济较发达或交通地理位置优越的州县中,还存在一些商业市镇,一般州县城市集市也较为繁荣。这些集市商品种类齐全,不仅是本地商品集散中心,也是外来货品输入通道。如盩厔县的四大镇(县城、祖庵、哑柏、终南),华州每月均有例“会”的十二镇(参表4),这些市镇集市上出售的商品就不仅局限于本地货品,且有“牲畜及诸货物”等大宗或外来商品。蓝田县处于关中通陕南之交通枢纽,各市镇集市的差别非常大(参表6)。普化镇双日开集,形成本地布农与渭北棉商贸易的集中市场,市场的专业化水平已不亚于专业市镇。堠子镇是蓝渭粮农贸易中心,孟村镇、金山镇形成牲畜交易专业市场,这些市镇集市均有外地货品打入,商业市场的层级较一般村里小集为高。而居于八大镇之下的十六小镇则明显交易不旺,市集零落,如果按照市场等级来划分,至少蓝田县存在以下三个层级的市场阶梯(参表6)。

资料来源:光绪《蓝田县乡土志》卷二下《镇市》。

陕北的宜川县也是一个典型,由于它地处陕晋边界,又有黄河水运之便,故县内市镇发育良好。市镇集市所售商品不仅有本地所产粮食、牲畜、布匹、木蒸笼、杂货、油、酒,尚有估衣等来自隔岸山西市场上的货品。(注:民国薛观骏《宜川续志》卷一《地理志》,民国十七年石印本。)这些市镇集市商品种类齐全,市镇商业强度高,承担着本地商品输出与外来货品输入的中间市场作用,在地方商品流通中起到了承上启下的作用,也是农村城镇化发展的重要基础与前提条件。

当然,就清代陕西来讲,这样的州县、市镇集市并不具有普遍性,广大内陆州县集市仍受商品运输条件的限制,其市场大多局限于本地商品的平行交易,而更广泛的商品交易则要依赖于流通广泛、市场覆盖面积更大的县内固定商铺或定期年集来实现。民国洛川县就很具典型性,从对当时洛川各集镇集市交易商品的统计来看,品种大致相当,没有太大差别。

三、清代陕西集市发展的地域特征

自明至清陕西集市的发展已具有相当的普遍性。至迟到明中叶,陕西集市发展已形成一定规模,明代陕北地区市场甚至出现超前发展的势头,造成本区域市场超前发展的根本原因不是由于经济发展水平高,而是由军事消费所带动。(注:参拙作《明代陕北蒙汉边界区军事城镇的商业化》,《民族研究》2003年第6期。)因此可以肯定地说,一定区域一定时期内市场发展与否不完全与这一地区经济发展水平存在必然的联系,但是这种外力作用下发展起来的市场中心地往往并不稳固,会随着外在条件的消失而衰落,陕北长城沿线各州县即是一例。清中叶陕西集市发展达到高峰,无论从集市数量还是发展规模上,都有了长足的进步,城乡市场网络结构基本形成,集市构成一定密度。这对实现城乡商品交流,地区货物流通,内货外销、外货内运均发挥着重要的作用。③参拙作《明清陕西集市的发展及地域分布特征》,《人文杂志》2008年第1期。)

从对清中后期陕西集市密度的分析考察可以看到,虽然其时陕北、关中、陕南各地区集市发展的不平衡性表现得还很突出,③市场发育水平较江南、华北等省区还有一定距离,但就全国总的发展水平来看,这种差距表现得并不是特别突出,因为同期的直隶、山东、四川、广东等省的丘陵山区也存在集市分布比例与陕西相当的地区,平均每100平方公里拥有0.60、0.70处市集,即平均100平方公里内分布不到一处市集,平均集市交易半径有7.57公里,方行、经君健、魏金玉主编:《中国经济通史》(清代经济卷[中]),第1066页,“清代中叶各省平原、丘陵山区集市密度比较”。经济日报出版社2000年2月版。)从这一点来看,明清陕西集市发展又与全国相同步,真正影响陕西集市发展的仍然是复杂的地貌条件与多元的经济结构。

由于地貌条件复杂,经济结构各异,集市的开市频率在本省的表现形态纷繁多样。但总体来说,清代陕西集市集期多以旬为单位,旬二日、三日集分布最为普遍。旬二日集主要分布于陕北地区及关中地区的同州府,其所占比例非常之高。旬三日集在关中、陕北、陕南均有,尤以陕南最普遍。另外,与华北平原不同的是,在清代关中地区与陕北地区均存在许多开市频率较低,以旬一日为周期的市场中心,尤其在陕北地区,还具有一定的普遍性。这既反映出清代陕北商业集市发育迟缓,也可见施坚雅关于“每旬一次的集期在中国很少见”(注:〔美〕施坚雅著,史建云、徐秀丽译:《中国农村的市场和社会结构》,中国社会科学出版社1998年4月版。),这样的结论在西北内陆省区不具普遍意义。与之形成鲜明对比的是,在清代关中盆地沿渭河一线,却存在一条普遍以日集或单、双日集为周期、开市频率非常高的集市分布带,且由东向西呈逐渐减少的趋势。从市场特征与交易商品来分析,它与地区城市化与商业化发展没有必然的联系,因此,单一以集市开市频率为指标来衡量一地的商业化与城市化是不妥当的。那么集市的开市频率究竟与何相关联?受哪些因素制约?要合理、科学地解释以上现象,还需学术界进行更多、更深一层次的研究,决非此一个案所能解决。总之,从集市的集期结构来看。清代陕西集市发展的地区不平衡性表现极为明显,这也是清代陕西集市地域特征的一个集中体现,其深层内涵决非一两个定义所能涵盖。

从清代陕西集市商品构成与交易范围来看,一方面在环境相对闭塞的腹里州县,农村集市为满足农村商品的平行交易发挥着重要作用,在关中、陕南、陕北,这样的集市均占有绝大多数。另一方面,在交通条件好,商业经济较发达的州县,集市则承担着本地商品输出与外来商品输入的承上启下作用,一些农村集市向集镇乃至市镇过渡,为农村城镇化发展奠定了基础,这些集镇在清代的发展程度不容低估,尤其进入近代以后,为城镇经济转型提供了物质保障。

总之,明清陕西集市在地方商品流通体系中占有举足轻重的地位,在传统社会中为繁荣地方经济发挥出了良好的作用。

作者单位:陕西师范大学西北历史环境与经济社会发展研究中心

责任编辑:黄晓军