产品依赖性与中国农民的组织化难题

内容提要 中国农民组织化难题的根源并不在于当代中国的历史政治生态和集体行动的困境,而在于农业生产的“兼业性”造成的农民对任何一种农产品的依赖性都不高,进而降低了农民借助组织的力量保护农产品市场和农产品价格的动机。中国农民的组织化道路只有在农产品高度依赖性的基础上才能实现。这就需要建立一种农业分工体系,实现从“兼农”向“专农”的转变,在分工的基础上走向自发的组织与合作。如果跳过这个中间环节而采用国家力量介入的方法简单地把农民组织起来,将会带来更多的问题。从日常生活中的相关行动选择来看,农民并不排斥分工这种社会生活的组织形式,农民不仅能够适应、创造分工,而且在农民的日常生产中埋伏着走向农业分工的自然逻辑。

关键词 农民组织化 自主性 日常生活 产品依赖性 农业分工

〔中图分类号〕C91282 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕0447-662X(2009)02-0167-05

在中国“三农问题”和城乡关系的语境中,农民的合作能力与组织问题是政学两界关注的一个重要话题。十七大报告明确提出要发展农民专业合作组织。其中最重要的一个原因是高度分散的小农生产形式已经无法适应现代市场体系的竞争:在城市与乡村之间的农产品流通市场中,农户的分散经营及完全竞争导致竞争性降价和竞争性贬值;而分散经营的农户面对的买方或流通中介则依靠信息优势和交易成本优势实行垄断。(注:杨继国:《二元市场结构:农村经济发展的障碍》,载《财经问题研究》2003年第10期,第48页。)也就是说,在城乡二元市场格局中,由于缺乏博弈、谈判能力,农民总是处于吃亏的一方。因此,把农民组织起来并借助组织的力量提高农民的市场地位,破除城乡二元市场结构对农民的限制,敦促地方政府的职能转变并规范农民的生产行为,是一个理论和现实的必然选择。但是,从农民日常生活的行动逻辑来看,直接或简单地把农民组织起来未必能够带来所设想的前景和预期的效果。

一、自主性缺席:中国农民的组织化之殇

按照科斯定理,由于简化了要素之间的签约过程和数量,组织具有节约交易成本和降低社会费用的优势。(注:科斯:《论生产的制度结构》上海三联书店,1991年,第92页。)因此,组织与合作能够为分散经营的农户带来帕累托最优配置;但是,中国农民却更倾向于独立单干,而不愿意选择组织与联合。这就是中国农民的组织化难题或“主客观选择悖论”(注:赵晓峰:《农民合作:主观必要性、客观选择性和国家介入》,载《调研世界》2007年第2期,第28页。)。曹锦清在《黄河边的中国》中指出,自家庭承包制度以来,在分散经营的农户间客观上存在着超家庭联合的必要性,因为在生产、供销、农田水利建设及对付外部侵权等诸多方面,惟有自发地联合起来才能解决问题。但是,中国农民“善分不善合”的行动逻辑阻碍了农民参与市场过程中组织的萌生和成长。在应对价格波动和信息不灵的市场等外部威胁时,并没有产生农民的自发组织及通过组织表现出来的自治力量。农民的合作主要是私谊性和临时性的相互帮扶,远非现代意义上契约性和永久性的正式联合。(注:曹锦清:《黄河边的中国》上海文艺出版社,2000年,第764-765页。)尽管全国各地出现了各种类型的农村经济合作组织,但基本上是地方政府和其他外部力量介入、扶持和动员的结果,难以体现农民的自主选择。相当一部分农村经济合作组织,要么有名无实,要么名不符实。从实际的效果看,这些“名义”上的农村经济合作组织并没有带来全新的气象,农民依旧笼罩在城乡二元市场的阴霾中。

组织化难题的第一种解释与当代中国的历史政治生态有关。对中国农民来说,组织起来进行社会化大生产并不是一件陌生的事情。从

上世纪50年代中后期开始一直到家庭联产承包责任制之前的人民公社制度,实际上就是通过组织的形式展开农业生产,农民每天在什么时间、什么地方、干什么事情都取决于集体安排。当时的主导性观点认为:中国农民原子化的生产方式不能形成有效的生产能力,难以改善农民的经济状况,只有通过组织的手段,借助集体化的过程才能使农民摆脱困境。(注:张兆曙:《论城乡分化背景下的和谐社会建设》,《福建论坛》2007年第7期,第125-126页。)于是就有了人民公社“准军事化”的统一管理、高度集中的指令性计划、“一大二公”和平均主义的资源分配。由于人民公社制度切断了农民作为农业生产主体的自主性和积极性,农民被迫按照一种非自主性的意愿进行生产劳动,从而使农业生产方式陷入一种极端的外部规划与设计工程之中。在人民公社制度这种社会生产的组织形式中,极端的外部规划造成了对农民积极性的严重伤害和对农民自主性的严格控制,不仅导致了生活的贫困和农村经济的崩溃,而且也带来了政治上的阴霾。农民对于人民公社的安排只能顺应,不能逃逸,任何形式的自主性选择都意味着对政治路线的反抗,并招致政治上的风险和惩罚。人民公社造成的灾难性后果不会轻易消逝于中国农民的记忆中,中国农村的改革本身也是对这种组织方式的否定。当然,发展农业专业合作组织的思路并不是要回到过去的体制中去,而是在现有体制框架中寻求一种经济合作。但是,由于历史的创伤给中国农民带来的抗拒心理,“人们往往只将公社组织作为合作的惟一载体”(注:徐勇:《如何认识当今的农民、农民合作与农民组织》,《华中师范大学学报》(人文社科版)2007年第1期,第2页。),使得农民的组织问题成为一道过不去的门槛。此外,组织起来也容易把转型中的问题转化成对抗性的矛盾。

组织化难题的另一种解释可以归结为“集体行动的困境”。奥尔森认为,具有共同利益的个体并不一定具有增进这种共同利益的行为倾向,除非在人数极少的集团中或存在外部强制等特殊手段下,寻求自我利益实现的个体不会通过建立组织或采取集体行动追逐其共同的利益目标。(注:奥尔森:《集体行动的逻辑》上海三联书店、上海人民出版社1995年,第1-2页。)由于集团利益的公共性和广泛存在的“搭便车”动机,那些为实现集体利益而进行活动的个体很有可能分享不到与其付出的成本相称的收益份额。这种“集体行动的困境”将摧毁组织或集体行动的基础,瓦解个体寻求合作的动机。对中国农民来说,偷懒、开小差、出工不出力、平均分配等“搭便车”现象,连同人民公社制度的低效劳动共同成为一种深刻的社会记忆。家庭承包制度相对集体劳动的比较优势以及市场经济的洗礼,培养了农民更强的独立意识,同时也极大地淡化了组织合作的意识。赵晓峰对河南、广东等地农民经济合作组织的考察表明,那些加入农村经济合作组织的普通社员,在大多数情况下总是不愿意承担必要的组织运转成本,只愿意分享收益;能够认识到组织发展可能带来的长远收益,但不会积极的去为组织争取。(注:赵晓峰:《社员类型、村庄“外人”和集体行动》,载三农中国网(http://www.snzg.cn)2007年9月17日。)“搭便车”的动机和心理防范意识,导致客观上存在合作需求的农民陷入一种对组织合作的主观排斥。罗兴佐在《治水:国家介入与农民合作》中发现:即使通过组织合作的方式从泵站买水灌溉的成本要低得多,但农民依然无法就此问题达成协议,许多农户宁可投入更大的成本打自家专用的小水井解决农业用水。(注:罗兴佐:《治水:国家介入与农民合作》湖北人民出版社,2006年,第93-101页。)这就构成一幅中国农民组织合作前景的基本图像:由于无法克服“搭便车”行为的发生,农民宁可容忍分散经营的不经济性,也不愿走向合作。

以上两种解释都指向一个基本事实:农民缺乏组织合作的自主性和自愿性。面对中国农民的组织化难题,国家力量的介入似乎成为一种必然的和唯一的选择。赵晓峰从人民公社制度所发挥的整合作用中受到启发,认为解决中国农民的组织问题还是要依靠国家的力量。(注:赵晓峰:《农民合作:主观必要性、客观选择性和国家介入》,《调研世界》2007年第2期,第30-31页。)贺雪峰指出,“国退民进”并没有培育出农民组织合作的社会生态,在国家行政权力退出农村社会之后,农民作为一种原子化的经济人,不可能自生自发地达成合作或采取集体行动解决农村公共品的短缺问题。(注:贺雪峰:《退出权、合作社与集体行动的逻辑》,《甘肃社会科学》2006年第1期,第216-217页。)但是,这种依靠外部力量的动员、介入甚至强制推进的组织过程,很有可能造成农民主体性的失落和内在支撑力量的缺乏。(注:徐勇:《如何认识当今的农民、农民合作与农民组织》,《华中师范大学学报》(人文社科版)2007年第1期,第1-2页。)由于农民意志被迫发生了改变,这种组织方式的有效性是值得怀疑的。

二、产品依赖性:农民组织化困境的一种日常生活解释

我们应该看到,通过当代中国的历史政治生态和集体行动的逻辑来解释中国农民的组织化难题,实际上存在着某种缺陷:就前者而言,由于对人民公社的苦难记忆而产生的对组织的抗拒心理,必然陷入一种政策选择的死胡同;对后者来说,集体行动的困境描绘的是一种无差别的抽象行动,而不是中国农民特有的心理动机和行动逻辑。换句话说,中国农民的组织化难题应该有中国农民特殊的社会含义。否则,我们很难解释组织与合作这种常态的社会生活形式在中国农村的遭遇。对农民缺乏组织化的自主性和自愿性这一事实,我们需要进入农民的日常生活中寻求答案。因为对农民的行动选择来说,历史政治生态具有外部性,集体行动的困境强调的仅仅是组织化过程中的消极因素。从以上两种解释出发,很容易陷入一种客体主义的认识论,简单地认为农民是一种需要借助外部力量加以组织的“对象”,进而把“农民合作组织”等同于“组织农民合作”。日常生活是农民安身立命的根基和生命延续的基本脉络,是一种具有惯性的社会行动体系和农民现实遭遇的具体场域。因此,只有把中国农民的组织化难题放在日常生活中进行理解,才能准确地解读问题背后的“符码”并找到有效的操作性政策框架。

农民的日常生活包括日常生产、日常消费和日常交往。其中,日常生产构成农民日常生活的根基和支持系统,日常消费建立在日常生产的结果之上,日常交往则绵延于日常生产的过程之中。简单地说,农民的衣食住行、生老病死、人情世故等日常生活的展开都要仰仗日常生产的支撑。本文讨论的农民组织化问题也主要是就农民日常生产的组织与合作而言的。这样一来,农民日常生产就成为一个重要的“解释域”。

相对于组织化的城市社会或单位体制而言,中国农民通常被称为“小农”。“小农”这个概念至少包括以下几种含义:在生产规模上表现为以户为单位的分散经营;在生产方式上仍然带有自给自足的自然经济色彩;就日常生产的内容而言,“小农”作为一种“职业”具有“兼业”或“杂业”的特征,是一种多元化的“综合职业”;“小农”家庭通过多种经营、从事多种“工作”所取得的多种“产品”保证日常生活的基本需求。单就农作物的生产而言,一般农户都会种植包括玉米、水稻、小麦、大豆、油料等在内的多种作物以及更多种类的瓜菜;大多数农户还会养殖猪羊牛马和鸡鸭猫狗中的若干种,并从中获得一定的收益;在常规的种植和养殖之外,家庭副业也是农民日常生产的一项重要内容,比如栽几棵果树之类的经济林木也能在一定程度上增加收入;当然,季节性的“打工”、“小生意”也构成“小农”家庭日常生产的补充。在日常生活的运转中,这些“产品”可以分为两部分,一部分满足自我消费,另一部分则进入市场换取工业品和服务品。产品种类的多元化避免了“把鸡蛋放在一个篮子里”带来的风险,农民日常生活的维系并不仅仅依靠某一种产品。

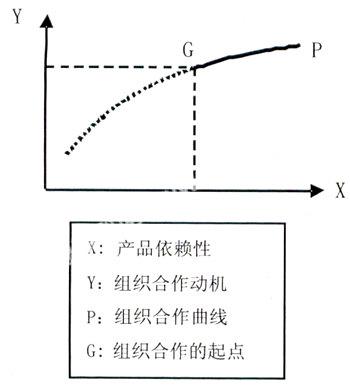

农产品种类的多元化降低了日常生活对某一种产品的依赖性。由于不同种类的产品之间在功能上可以相互替代和相互补充,才有了“饭不够、瓜菜凑”,“多头猪、少买油”,“粮欠收、打小工”的说法。也就是说,种植、养殖、副业等构成了小农家庭日常生活的多根支柱,共同支撑着日常生活的绵延。低度的产品依赖性意味着某一种产品的贬值(不管这种贬值是农户之间完全竞争的结果或者其他原因造成的)不会导致农民日常生活的崩溃。产品种类的多元化保证了农民日常生活的基本安全,但同时也抑制了农户之间的组织与合作动机。这一点完全不同于以分工为基础的非农产业。在高度专业化的非农领域,日常生活的运转往往依靠某种单一产品来支撑,具有很高的产品依赖性。换句话说,在现代职业分工体系中,从业人员只通过一种工作及其单一产品来支持日常生活的运转。高度的产品依赖性将会自然萌生出组织与合作的内在需求,因为作为日常生活唯一支柱的产品贬值极有可能导致日常生活的全面崩溃,从业者只能借助合作的方式和组织的力量对产品市场进行保护,进而保护日常生活。从这个意义上说,个体组织合作的动机与产品依赖性之间存在某种函数关系,如下图:

上图显示,产品的依赖性越高,个体之间的组织合作动机越强;反之,越弱。随着产品依赖性的提高,产品市场和产品价格对于日常生活的重要性也随之增强。当产品依赖性达到一个特定的高度时,不可避免地带来“鸡蛋放在一个篮子”的市场风险,这就威胁到日常生活的基本安全,此时个体之间才会产生组织与合作的动机并走向真正的联合,目的是避免日常生活因产品依赖性的提高而崩溃,即图中用实线表示的组织合作曲线。图中组织合作曲线的虚线部分是一种虚拟化的组织与合作过程。由于产品的依赖性低,任何一种农产品都不足以支撑日常生活的运转,但是小农家庭借助多元化的农业经营和多根产品支柱,构筑了日常生活的安全系统。在这种情况下,农民一般不会以牺牲日常生活的安全为代价而选择组织与合作。如同股票投资行为一样,没有人愿意把基本生活费投入股票市场,这种带有赌博性质的选择反而会带来更大的危机。需要说明的是,农民组织合作的曲线实际上是一个渐变的过程,从不发达地区到发达地区、从远离城市到接近城市,农民组织合作的可能性与现实性是不断趋强的。中国农民专业合作组织的发展实践也证明了这一点:在东南沿海和大都市周边地区,农民的专业合作组织相对容易;而在中西部和边远地区,农民专业合作组织的建立则要难得多。其中最重要的原因在于,前者自然经济的成分更高,产品依赖性低;后者则在城市消费市场的带动下已经初步形成专业化生产的格局,产品依赖性高,因此具有较强的组织合作动机。

三、农业分工:农民组织化的必经之路

以上分析表明,从农民日常生产的“兼业性”及其对日常生活的意义而言,中国农民组织化难题的根源在于:农业生产的多种经营决定了农民对(其中任何一种)农产品的依赖性过低,进而降低了农民借助组织的力量保护农产品价格和规范农产品生产的动机。因此,中国农民组织化难题的关键并不在于农业生产的“小”和“散”,而在于小农生产的“兼”和“杂”。中国农民只有告别这种农业生产的“兼业性”,走向农业分工和专业化生产,才会产生组织与合作的动机,进而走向自发和自主的联合。从这个意义上说,农民组织化的过程实际上是一种传统农民和农业生产方式的“终结”。在此过程中,农民将从一种“兼农”转向一种以分工为基础的“专农”。随着产品依赖性的提高,农民组织化的主客观悖论将不复存在。也就是说,中国农民要走上组织合作的道路,必须经过农业分工这一中间过程,而不能在“兼农”的基础上简单地实现组织与联合。问题是,中国农民是否能够适应专业分工这种社会生活的组织形式?是否具有对职业分工体系的诉求?是否排斥农业分工和专业化生产?要回答这个问题,同样需要回到农民的日常生活中,从真实生活的角度考察农民最基本的行动逻辑,而不能武断地进行判定。从日常生活的组织方式来看,当下中国农民的行动选择主要分为两种:一是进城务工;二是留在农村进行跟从性的农业生产。这两种普通的选择和行动逻辑,实际上蕴藏着重要的社会含义和智识资源,需要我们重新审视、理解和发掘。

过去一直简单地把农民工理解为一种流向城市的剩余劳动力,关注的是农民工的生存条件和社会权利。但从比较的意义上讲,进城务工实际上再造了一种新的日常生活组织方式:进城前的农民通过多种经营、从事多种“工作”支撑日常生活的绵延;而进城后的农民工则是一种带有专业色彩的单一职业,农民工只通过一种工作(要么泥工、要么木工、要么家政、要么车间工、要么超市服务员等等)维持日常生活的运转。简单地说,进城务工表达了农民进入了职业分工体系的动机和诉求。更重要的是,通过分工改变日常生活的组织方式不仅体现了农民的自主性、能动性,而且体现了农民的智慧和创造性。只要把当下的城市生活与30年前稍做比较,就会发现当下城市生活中的很多行业其实就是农民进城之后催生、创造出来的,比如家政服务、房屋装潢、管道疏浚、搬家搬运、修理安装等。因此,理解农民工的关键不在于其选择了城市生活和非农行业(制造业或服务业),而是其选择了分工这种日常生活的组织方式。从这个意义上说,农民工作为马克思所说的历史创造者,其创造性就体现在借助分工实现了对日常生活组织方式的再造。

农民工进城背后的社会含义对于改变“兼而杂”农业生产方式提供了一种底层的智慧和实践的启迪:第一、选择进城务工,表明农民需要一种以分工为基础的职业体系;第二、对日常生活组织方式的再造,表明农民能够适应以分工为基础的职业生活;第三、当下城市中某些行业的出现,表明农民对职业分工的创造能力;第四、某些行业和地区的招工难、民工荒、大规模的民工转移等,表明农民在职业分工体系中具备了初步的市场博弈能力。尽管当下农民对职业分工体系的诉求、适应性、创造能力以及市场博弈能力的提高,并不是发生在农村和农业生产过程中。但并不妨碍在农村建立农业分工体系的可能性。因为农民需要的是一种以分工为基础的职业体系,而不是城市生活。就农民对日常生活的感受而言,城市未必好于农村。他们的家庭生活、社会关系网络、家庭教育、老人赡养等都在农村;日常生活的便利性、归属感与认同感、生活方式的适应性、群体接纳性也是农村更有优势;日常生活的参照成就感更是农村高于城市。

农业生产中的跟从性选择也具有重要的社会含义。农业生产获利的前提是掌握信息,但由于空间和信息的隔离,农民并不占有农产品进城市后的市场信息,农民对信息的获取来自于日常生活所串联起来的“熟人社会”。也就是说,农民一般不知道某种农产品进城之后的市场信息,但在“熟人社会”中一定知道谁的农产品卖了好价钱。在此情况下,农民投机市场的行动逻辑不是基于充分的市场信息评估,而是一种跟从性的市场选择:如果“熟人社会”中的某个人在市场上赚钱了,那就参照他的经验(种什么养什么、怎么种怎么养)安排自己的日常生产。就市场的特性而言,这种跟从性的行动逻辑未必是一种好的选择,它极容易造成供过于求而导致价格下跌。经济学可能认为是一种盲目的市场行为。但是,跟从性的选择却有一种潜在的意外后果,即导致地区内的专业生产和地区间的农业分工。简单地说,成功的示范加上跟从性的选择,就有可能导致某个地区专门生产花卉、某个地区专门生产油料、某个地区专门生产水果等等,乃至更细的农业分工。比如,中国×××之乡、中国×××生产基地、中国×××专业村等已经逐渐兴起的地区性农产品专业生产和地区间农业分工,就是在示范基础上跟从性选择的结果。如果地区间的农业分工更为彻底和充分,现代农业分工体系也就离中国的农民不太遥远了。同时,跟从性选择这种行动逻辑也意味着,农民从心理上并不抗拒农产品的专业生产和地区分工。

四、结语

总的来看,中国农民的组织与合作只有在农产品高度依赖性的基础上才能实现。这就需要建立一种农业分工体系,实现从“兼农”向“专农”的转变。只有通过农业分工和专业化生产,并借助市场的倒逼机制,才能把“一盘散沙”的小农团聚起来,在“善分不善合”的文化传统中产生“组织”、“合作”、“联合”等现代意识,进而组建相应的同业公会、行业协会等自治性的组织,主动地保护农产品市场和规范农业生产行为,以集体行动的力量改善农民在城乡二元市场中的地位,提高市场谈判和博弈能力。也就是说,如果没有农业分工及高度的产品依赖性,也就不会激发农民组织与合作的动机。如果跳过分工这个中间环节而采用国家力量介入的方法简单地把农民组织起来,将会带来更多的问题。可喜的是,从农民日常生活中最主要的两种行动选择(进城务工和跟从性农业生产)来看,农民并不排斥分工这种社会生活的组织形式,农民不仅能够适应、创造分工,而且在农民的日常生产中埋伏着走向农业分工的自然逻辑。

作者单位:浙江师范大学法政与公共管理学院

责任编辑:曹 英