《原本广韵》成书年代考论

摘 要:《原本广韵》是《四库全书》中保存的一种《切韵》系韵书,学术界对它的成书年代,长期以来都没有形成统一的观点。笔者将《原本广韵》和《大宋重修广韵》韵字的反切进行了对比,试图从语音史的角度来揭示《原本广韵》的成书年代。

关键词:《原本广韵》 《切韵》系韵书 语音史 成书年代

《原本广韵》是《四库全书》中保存的一种《切韵》系韵书,注释简略,是一种略注本《广韵》。“宋初陈彭年等《重修广韵》前之《广韵》,即严宝文、裵务齐、陈道固三家《广韵》,本书(题原本广韵)盖为三家本之一矣。”《四库全书》《原本广韵》是《大宋重修广韵》的底本,所以称之为《原本广韵》。

关于《原本广韵》的成书年代,历来有着不同的看法,归纳起来主要有两种不同的观点:一种认为《原本广韵》早于《大宋重修广韵》。持此种观点的以《四库全书》为代表。一种认为《大宋重修广韵》早于《原本广韵》。持此种观点的以朱彛尊、周祖谟、朴贞玉为代表。这两种观点是前人根据一些表面现象做出的推论,没有对《原本广韵》进行深入的研究。本文将《原本广韵》和《大宋重修广韵》的反切进行了比较,试图从语音史的角度,论证《原本广韵》的成书年代。

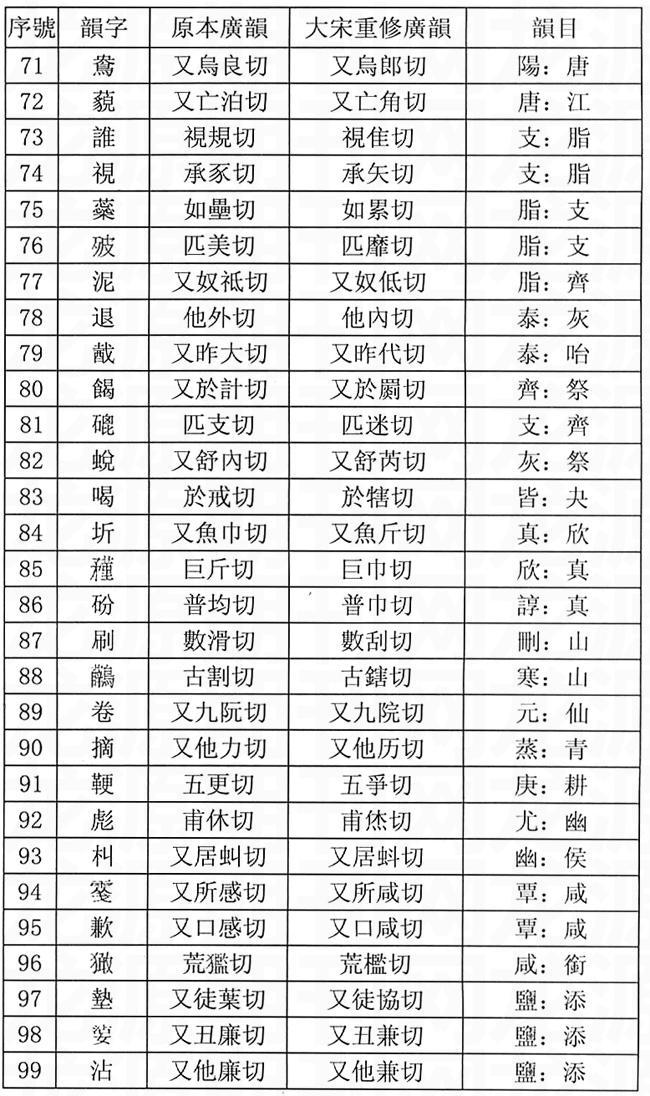

通过对《原本广韵》和《大宋重修广韵》的比较,我们发现,在反切方面《原本广韵》虽然大部分与《大宋重修广韵》相同,但也有不同之处,现不惮繁琐,将不同之处分类陈列于下,以求教于方家。

一、声母

(一)清浊互注

浊音清化是指等韵学上所称“全浊”音字,在《中原音韵》各个韵部的小韵里,普遍地与“清”音字混并。中古汉语的声母共有37个,其中并(奉)、定、澄、从、邪、崇、俟、船、禅、群、匣11母为全浊音,这些浊音到了《中原音韵》时代全部变成了清声母。从上表我们可看出,以浊声母注清声母的有13例,以清声母注浊声母的也有13例。这说明《原本广韵》时代已经没有了清浊之分,与《中原音韵》所反映的语音面貌相符。

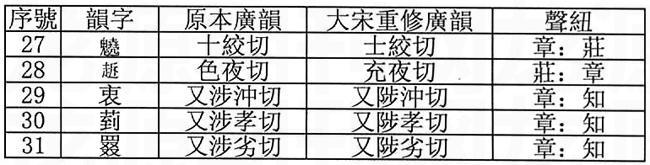

(二)知、庄、章互注

庄组、章组在唐末宋初之际合并为照组,大约到了《中原音韵》时期,知组又与照组合并。中古音系的“知(彻澄)、章(昌船书常)、庄(初崇生俟)”三组字在中原音韵里已经合并。上表所反映的知、庄、章三组互注,与《中原音韵》的语音面貌相符。

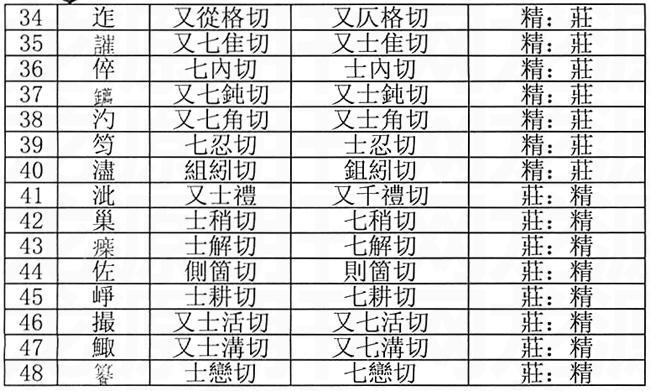

(三)精、莊互注

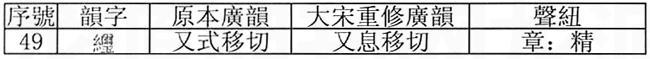

(四)精、章互注

在上古语音系统中,照系二等(庄、初、崇、山)和精系相近,三等(章、昌、船、书、禅)和知系(即端系)相近。有了这个历史渊源,庄、初、崇、山到后来虽然有一部分并到章、昌、船、书中去了,但还剩下的一部分字却并到精、清、从、心里来了。

黄侃在前人论声类的基础上提出照系二等旧精系之说。根据钱玄同(文字学音篇)的转述,黄侃认为:“庄初床山四纽,自守温作三十六字母,已合于照穿神审四纽”,“惟此四纽之字,古音本同于精清从心四纽。”在闽台闽南方言中齿头音和正齿音不分,正是这种现象在方音中的保留。

(五)帮、非类隔互注

(六)端、知类隔互注

中古汉语和上古汉语相比,在语音上有两个很大的变化,即唇音和舌音的分化。这两种语音变化表现在闽语以外的所有方言中。闽语内部复杂,特别是南北语音差别较大,但有一种能区别于其它各方言的共同特点,就是轻唇归重唇,舌上归舌头。因此,上表中所反映的帮组、非组互注和端组、知组互注的现象,很可能是《原本广韵》的作者根据自己的方言进行改变造成的。

(七)非母与敷母互注

中古音系的唇音字,在等韵三十六字母系统里分化为“重唇音(帮滂并明)”和“轻唇音(非敷奉微)”。三十六字母的产生大约早于《中原音韵》三百来年。那时这种分化已经成为事实,至少在某些方言里,已是这样的格局。在《中原音韵》里,又进一步表现为“非敷”不分。上表反映的非、敷互注说明在《原本广韵》时代两声母已经不分了。

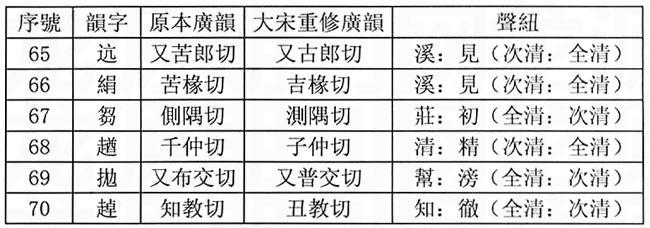

(八)全清与次清互助

一百多年前,刘家谋曾指出闽音中有见读作溪之类的全清与次清混读现象。现代闽音依然如此。上表所反映的现象,很可能是《原本广韵》的编者根据自己的方音进行改造的结果。

二、韵母

韵目同用

上表中所反映的《原本广韵》中各韵同用的现象,与《中原音韵》的江阳韵、支思韵、齐微韵、皆来韵、真文韵、寒山韵、庚青韵、尤侯韵、监咸韵、廉纤韵所反映的语音面貌相符。

通过比较我们发现,《原本广韵》所反映的语音面貌既与《中原音韵》相符合,又带有闽音的特征,因此,我们认为《原本广韵》的成书晚于《大宋重修广韵》,成书时间应当在元代,《原本广韵》的编者应该出自闽地。

参考文献:

[1]胡安顺.音韵学通论[M].北京:中华书局,2003.

[2][清]黎庶昌.覆元泰定本广韵[M].北京:商务印书馆,1935.

[3]刘晓南.朱熹诗经楚辞叶音中的闽音声母[J].方言,2002,(4).

[4]宁忌浮.古今韵会举要及相关韵书[M].北京:中华书局,1997.

[5]朴现圭,朴贞玉.广韵版本考[M].台湾:学海出版社,1986.

[6]徐时仪.希麟音义引广韵考[J].文献,2002,(1).

[7][清]永瑢等纂.原本广韵(文渊阁四库全书)[M].上海:上海古籍出版社,2003.

[8][宋]王应麟纂.玉海[M].上海:上海书店,1987.

[9]王力.中国语言学史[M].太原:山西教育出版社,1981.

[10]王力.汉语史稿[M].北京:中华书局,2003.

[11]杨耐思.中原音韵音系[M].北京:中国社会科学出版社,1981.

[12]袁家骅.汉语方言学概要[M].北京:文字改革出版社,1983.

[13]赵诚.中国古代韵书[M].北京:中华书局,1991.

[14][元]周德清.中原音韵[M].北京:中华书局,1978.

[15]周祖谟.唐五代韵书集存[M].北京:中华书局,1983.

[16]周祖谟.广韵校本[M].北京:中华书局,2004.

(艾红培 浙江 温州大学人文学院 325035)