亦谈止戈为武

李晓航

长期以来,很多人都以“止戈为武”解释武术的含义。《中国武术百科全书》第一页,在“武术的含义与本质”的题目下说:“武术”二字,就字义而言,《说文解字》袭用了《左传》中的说法,释“武”为“止戈”,意即以武力制止对方的武力,这是人们从伦理蕴意上的诠释。

还有人说,武术的最高境界就是“止戈”,其意是说“停止操戈”。张艺谋导演的大片《英雄》就说出了很多人心目中的潜台词:“剑道的最高境界就是不杀。”颇有些“放下屠刀”的意思。这样的说法,从文化方面、从伦理方面来说,都是没有问题的。但是对于“武”字的字义而言,这样的说法混淆了“武”和“文”的区别,让人感到有些糊涂。

现在很多关于武的诠释,多是以现代汉语的字义来解释“武”字的原始本义,典型的说法如孔庆东先生在中央电视台《百家讲坛》上讲《金庸小说中的武功》时说:

“我们很古就有‘武这个字了,古代有个军事家就叫孙武。这个‘武是什么意思呢?难道‘武是打架吗?他妈妈、他爸爸给他起个名字叫‘孙打架?他叫‘孙武是这个意思吗?‘武怎么翻译?是暴力吗?是战争吗?是搏斗吗?都不对,但是似乎又沾点边,似乎好像都有关系。那么我们把‘武这个字拆开,武的结构是什么呢?是两个字,一个是‘止,一个是‘戈——停止的‘止,干戈的‘戈,止戈为武。把这个字拆开之后,我们会有一种豁然开朗的感觉,啊!原来‘武不是说要拿起武器去打别人,而是要止戈——放下武器,放下武器为武。”

在最近正在热播的电视连续剧《汉武雄风》中,著名演员王刚有一段台词,大意也是说“止戈为武”。

但是笔者认为,这些说法,和“武”的本义显然有很大的出入。

众所周知,“武术”一词最早见于南朝,梁昭明太子萧统所编《文选》第二十卷,有《皇太子释奠会作诗一首》,诗曰:“国尚师位,家崇儒门,禀道毓德,讲艺立言……偃闭武术,阐扬文令。”后两句是指偃武修文之意,这里的武术泛指军事。武和文,是对立的。武,就是兵戈相对、以武力服人,亦泛指军旅之事。武术则是指尚武勇、操干戈之术,又称为拳术、拳学。武事就是战争。文,则是相对于武术的文学、艺术、哲学等等。

“止戈为武”的说法,来源于《说文解字》对“武”字的解释:“夫武,定功蕺兵,故止戈为武。”

这一段文字来源于《左氏春秋·宣公十二年》:“楚庄王曰:夫文,止戈为武。”“又曰:夫武,禁暴、戢兵、保大、定功、安民、和财者也。”

武字,汉语拼音为wǔ,现在通行的解释的字义大致有5种:

①关于军事的(跟文相对,下②③同):武器,武装。

②关于技击的:武术,武艺。

③勇猛;猛烈:英武,威武,武火。

④姓氏。

⑤半步,泛指脚步:步武,行不数武。

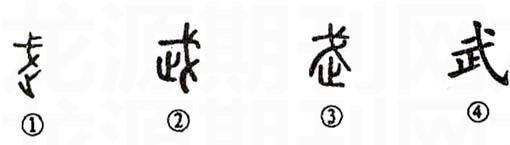

宁夏大学左民安先生在他所著《细说汉字——1000个汉字的起源与演变》(九州出版社.2005年出版)一书中,列出了武字的4种写法,并解释说这个“武”字是个会意字。甲骨文①的上部是个“戈”(武器),下部是“止”(脚),有“戈”有“止”,表示征战动武。金文②的形体与甲骨文基本相同,③是小篆的写法,也是从甲骨文演化过来的。④是楷书的写法,只是将其中的“戈”减少了一撇,左上部又多了一横,其余并无变化。

“武”字的本义是指“军事”,与“文”相对,如《尚书·武成》“偃武修文”,“偃”字为“停止”义,这里是说停止武的,提倡文的。

由左民安先生的论述,我们知道“武”字为会意字,由止、戈二字合起来成为“武”字,表示征战动武之意。

戈,是古代的一种兵器。止字,在《说文解字》中的注解是:“止,下基也……故曰止为足……古文止为趾。”所以,在甲骨文、金文中“止”是人的脚趾的象形,在篆文中“止”依然如此。止同趾,引申为足。“武”字的下面是一个“足”,上面是“戈”,二者组合,并以象形取意,即立足持戈,或持戈而行。

“武”字,就是止戈为武。但是,止戈为武的“止”并非现代汉语中的“止”,并非停止的“止”。如果望文生义将“止戈为武”的“止”解释为停止的止,武就成为非攻、就成为放下屠刀,就和武术的本源产生矛盾,军事和技击就无从谈起。

“武”字的形态,像一位慷慨悲歌的武士,或持戈静止而立,目视前方,大有“泰山崩于前而色不变”的气概;或举戈而动,厮杀于阵前,于千军万马中取上将头颅,为抵御侵略、为保家卫国、为建功立业而战。

武术,在中国的冷兵器时代,就是一种用于战争和技击的技术手段。这正是武术的本源功能,中国传统武术多有论述,正如少林拳经所说:“拳术为杀人之技,非雍容闲雅之事可比,稍作延迟,足自戕性命。”所以,武就是战争,就是技击,就是杀人之技。

武与文,战争与和平,从来是相对的。

武,从小的方面来说是技击,从大的方面来说就是战争。战争是政治斗争的最高形式,古今中外都不例外。当国家利益或经济利益受到威胁,政治、外交、经济都不能达到调和矛盾的目的时,战争就是流血的政治,战争就是解决政治问题的最终手段。即使在当今社会,战争依然是大国维护其政治、经济利益的重要方式。

——这是“武”的本源特征。

武术的文化内涵,则是由此产生的文化基础的一种反映。一方面在古代冷兵器时期,掌握武术的技能足以建功立业,所以吸引了很多社会精英从事武术行业,武术从业人员的层次和社会地位不断提高,使武术本身的水平和权威性也不断提高,随着社会实践的发展,武术更向军事、兵法、宗教、传统医学、养生学、戏剧、伦理学多个学科和行业渗透,增加了武术的外延内容;另一方面,武术赋予人忠贞、刚毅、坚韧、豁达等优秀品质,也对人们的思想、行为,对人的精神风貌和气质产生了潜移默化的影响,从而使武术的内容也不断丰富了其他学科的内涵。中国历史上王羲之、颜真卿等书法大家,几乎都是有长期军伍经历的将军,张旭观公孙大娘舞剑器而得悟草书笔法,就是典型的例证。由武术本身衍生出来的武德,与医德或者其他职业道德一样,是这个特定群体的思想和行为规范,是武术和伦理学相互融合的结果。

武术,不是一种简单的运动形式。从狭义上讲,它体现为武技的搏杀技能;从文化外延上讲,它是中国的兵法、古代哲学、宗教、医学、养生学,以及人际关系等等思想的具体反映,是中国古人博大智慧的体现。作为具体的武术,外延的内容融于武术,但是不能代替武术的本源特征从而改变武术的表现形式,否则必将造成武术的异化,即向舞蹈化和体操化发展的趋势。所以,客观地认识武术的本源作用和特征,对于正确地学习和研究武术有着重要的意义。

现代武术,作为一种竞技运动,或者全民健身的形式,其作用和功能与古代的武术已经有了本质的不同,它所包含的意义也有了极大的变化。武术擂台上的对阵,已经不是为了国家利益或个人荣誉的生死格斗,而是一种竞技运动或者一种友谊比赛。武术散打和武术套路,其他硬功、软功的专项比赛、表演的功能,是其娱乐性和审美价值的体现;而全民大众广泛参与的武术健身活动,则体现了武术健身、养生的基本功能;武术作为中国传统文化的一个重要组成部分,以及与宗教、与中国传统医学的结合,是中国人民长期修身养性、陶冶情操、内外兼修,不断追求自我完善的重要途径。