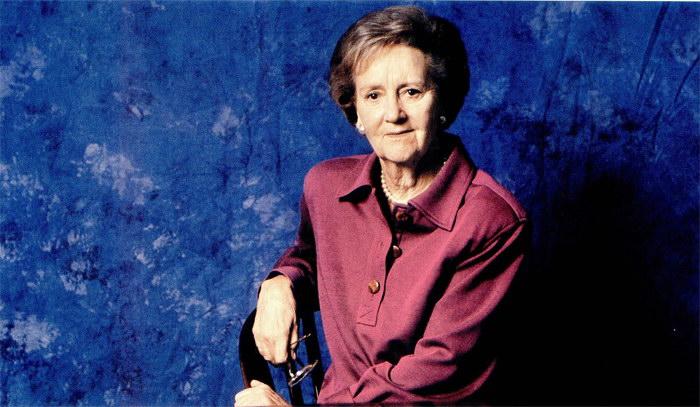

凯瑟琳·格雷厄姆 煊赫女报人

陈安

历史上的重大事件,在时过境迁之后,常被人们渐渐淡忘,如果隔上两三代,年轻人甚至都不知道有过这些历史事件;可在事件发生的当时,那真能用“惊天动地”、“惊心动魄”这类成语来形容。

发生在37年前的美国“水门丑闻”就是这样一个轰动一时的事件。它居然能让一个美国总统为此辞职。其实,“辞职”不过是个婉约词,理查德·尼克松完全是被赶下台的。历届美国任上总统,有病死的,有被刺杀的,而被赶下台的,尼克松是第一个迄今为止,也只有他一个。

水门事件背后

水门事件的来龙去脉,对笔者这一代人而言犹为清楚,而对今天的年轻一代,你就得告诉他们这究竟是怎么回事儿。你得告诉他们,所谓“水门”是华盛顿特区波特马克河畔的一个豪华建筑群,是民主党全国委员会总部所在地。你得告诉他们,1972年的一个夜晚,有5名男子怎样闯进这个总部,安装窃听器、偷拍文件,又怎样被逮捕被起诉,结果证实他们与共和党争取总统连任委员会有密切关系,而且白宫也涉及此案。尼克松藏有与该案有关的谈话录音带,但起先他拒绝交出,后来交出来的已经过剪辑,留有18分钟半的空白。你得告诉他们,什么是“星期六夜晚大屠杀”,尼克松如何宣布免除要他交出录音带的检察官的职务,司法部长又如何抗拒执行总统的命令。最后,你得告诉他们,在美国诉理查德·尼克松一案中,最高法院如何宣布尼克松败诉,接着众议院又如何建议对尼克松滥用总统权力、阻挠执法等行为进行弹劾,尼克松自知情况不妙,便不得不宣布辞职,在1974年8月的一天留下了那幅站在直升飞机舷梯上神情尴尬地挥手向送行者告别的照片。

然而,如果没有一个代号为“深喉”的线人供出尼克松阻挠联邦调查局调查水门事件这个秘密,如果没有《华盛顿邮报》的两名年轻记者——鲍勃·伍德沃德和卡尔·伯恩斯坦根据他提供的情况撰写了揭发这一丑闻的调查报道,又如果该报总裁和编辑部扣压这篇报道不予刊登,所谓“水门事件”或许也就不存在,就不了了之了当时已获连任的尼克松也就安然无恙,而不会提早黯然下台了。

这个隐藏了30多年的“深喉”,终于在2005年公开亮相。他是联邦调查局前副局长马克·费尔特,2008年12月病逝。

伍德沃德和伯恩斯坦合写的报道以及有关社论当时在《华盛顿邮报》上一发表,就如晴天霹雳一般在全国引起了极大的震惊,对尼克松的违法行为也就不能不一追到底了。两人后来合著的畅销书《总统班底》被拍成电影,由两人姓氏缀合而成的“伍德斯坦”成了“揭发黑幕新闻记者”的代用词。

水门事件之后,人们更要提到“伍德斯坦”背后的两个人——凯瑟琳·格雷厄姆(Katharine Graham),华盛顿邮报公司业主和总裁。本·布莱德里(Ben Bradjee),该报执行编辑,水门事件调查报道审稿者。如果他们俩出于谨慎或胆怯而阻止“伍德斯坦”深入调查事情真相,或不准发表其调查报道,20世纪70年代的美国历史也就不会以现今的面目出现了。

“我们干吧,我们登吧”

《华盛顿邮报》因率先揭露水门丑闻而名声大震。原先,从规模和声誉而言,《纽约时报》被誉为“交响乐团”,《华盛顿邮报》则只是“爵士小乐队”,而在水门事件之后,《华盛顿邮报》也终于成了“交响乐团”。而该报有这样的晋升首先应归功于凯瑟琳·格雷厄姆。

刊登揭露国家首脑丑闻的文章,即使在言论自由的美国,也是需要極大勇气的。《华盛顿邮报》当时是揭露水门事件的唯一媒体,布莱德里后来回忆说,“凯瑟琳·格雷厄姆是支持我、伍德沃德和伯恩斯坦的,而当时白宫正威胁说要毁掉她的整个出版企业。”所谓“整个出版企业”,也即包括邮报公司的所有企业:报纸、杂志,广播电台和电视台。当邮报要发表一篇文章揭露司法部长米切尔掌有用于侦探民主党的秘密经费时,米切尔放出一句十分粗野而恶毒的话来:“要是文章发表了,凯蒂·格雷厄姆会有一只奶子给抓住放进一部大的脂肪绞拧机。”耳闻这种未具体说明的报复威胁,报社里的人都劝格雷厄姆不要一个人单独行动,以防不测。

米切尔把凯瑟琳的昵称“凯特”说成是“凯蒂”,在美国俚语中,“凯蒂”在某种用法中有“准保有麻烦了”之意,可结果遇到麻烦的不是“凯蒂”,而是米切尔自己,他锒铛入狱,在牢里呆了19个月。后来伍德沃德把一个木制的湿衣服绞拧机送给格雷厄姆,作为对白宫威胁行为的既愉快又不愉快的纪念,愉快的是以米切尔为首与水门丑闻有牵连的30多名政府官员最后都被定罪判刑;不愉快的是,这毕竟是一个政府,一个国家的不体面、不光彩行为。

格雷厄姆事后还感到有些后怕,觉得幸亏尼克松所藏匿的录音带最后被找到了,否则,不体面、不光彩的就该是她和她的报纸了。她写道,“没有那录音带,那真相便永远不会水落石出。事实上,我相信,我们邮报的人结果真是让那侥幸没有给毁掉的录音带给救了。”

其实,格雷厄姆在水门事件中的勇敢表现并非第一次,在1971年的“五角大楼文件”事件中,人们已经感受了《华盛顿邮报》及其业主的无畏精神。

那是越南战争期间,《纽约时报》率先陆续发表了由一名国防部前雇员提供的国防部机密文件《美国对越政策决策过程史实》。文件的部分内容一公布,尼克松政府即刻要求地区法院发布禁令加以阻止。几天后,一名联邦法官向《纽约时报》颁发了“限制令”,禁止该报继续刊登这些文件向报刊发布这样的限制令在美国历史上还是第一次。

不久,《华盛顿邮报》记者和编辑也设法弄到了这些文件的复制件。要不要也像《纽约时报》一样登出去?会不会遭到《纽约时报》已经遭到的报复?整个报社内一片危急紧张气氛。记者和编辑们要求格雷厄姆准予刊载,律师们则担心整个公司的命运会受到威胁,建议等一等。大家都等着格雷厄姆作出决定。她后来在回忆录中写道:“尽管担惊受怕、心情紧张,我还是鼓足勇气说:干吧,干吧,干吧。我们干吧。我们登吧。”

该事件引发了两起诉讼案:《纽约时报》诉美国政府,美国政府诉《华盛顿邮报》,两家报纸一起接受审讯,结果最高法院以6票对3票作出裁决:不能以危害国家安全的理由禁止发表这些文件。这一裁决被公认为“言论自由权”的重大胜利。

一个了不起的“业主”

上面我们两次提及凯瑟琳·格雷厄姆是华盛顿邮报公司的“业主”。她确实是这家私营媒体公司的老板,事实也逐渐证明了她是一个有气魄的总裁,有正义感的报人。然而,当她于1963年把这个先是他父亲、后是她丈夫为业主的公司接管下来的时候,她的柔弱气质,羞怯性格令人不能看好于她。

她的人生经历决定了她的气质和性格。凯瑟琳·格雷厄姆1917年生于纽约市,排行老四。父亲是犹太人,一个最后当上世界银行第一任行长的金融家。母亲是德裔路德教徒,特爱旅行,常把5个孩子扔在家里,自己云游四方。她最不喜欢老四,对之十分严厉苛刻,所以凯瑟琳一直难忘自己在华盛顿宫殿似的豪宅里度过的孤独而凄清的童年。在缺乏母爱的情况下,她往往依恋于自己的家庭女教师。她后来先后在瓦萨女子学院和芝加哥大学求学,父母都没有出席她的毕业典礼。

美国社会在传统上是重男轻女的,凯瑟琳的父亲也不例外。有一年,这个富裕的金融家买下了宣告破产的《华盛顿邮报》,经营多年后,他将该报的控制权交给了他的律师女婿,凯瑟琳的丈夫菲利普·格雷厄姆,并有意让女婿拥有多于女儿的公司股份。他向女儿解释说:“没有一个男人应该处于为妻子干活的境地。”做女儿的当时并未表示反对,她后来在回忆录中写道:“在那时候,唯一可能的继承人当然是男人。”她意识到自己身处公司政治的神秘复杂环境之中,占支配地位的男人们不会习惯于跟一个女人同处董事会会议室,对她的办报能力是深表怀疑的。

凯瑟琳其实也有志于新闻事业,曾专去旧金山为当地的《新闻报》工作。可在《华盛顿邮报》,她只能为社论版处理处理读者来信。在丈夫独揽大权的情况下她觉得自己被轻视、被压抑,丈夫是风筝,她只是放风筝的线的尾端。菲利普还是为公司做出了一些成绩,如收购了一家与之竞争的报纸,收购了《新闻周刊》,创办了电视台,反击了参议员麦卡锡的反共活动,甚至还成了肯尼迪总统和约翰逊副总统的密友。然而,由于他经常酗酒,又搞婚外恋,他们夫妇俩关系日渐恶化,他甚至企图解雇她,让她离开报社,还要跟她离婚,结果由于他自己躁狂抑郁症加剧,这一切尚未如愿以偿就开枪自尽了。

1963年是凯瑟琳·格雷厄姆最难忘的一年,丈夫自杀,肯尼迪总统被刺,都发生在这一年,而她自己,正是在她46岁这一年接管《华盛顿邮报》。起初,她只是想暂行管理,有待儿子们今后正式继承。但她的一名朋友对她说:“别发傻,亲爱的。你可以做,你有所有这方面的基因。你只是被压抑至今以致不明白你可以做。”后来她听了朋友的话,终于战战兢兢地坐在了邮报董事长的位子上。开始她甚至怯于跟董事会成员打交道,害怕跟编辑和记者们说话,看到公司的那些资产负债表也很不自在。但由于得到著名专栏作家沃尔特·李普曼和詹姆斯·赖斯顿等同行友人的指点,尤其是从《新闻周刊》聘来本-布莱德里担任执行编辑,邮报办得越来越出色,她的自信心也越来越强,魄力越来越大,敢于果敢地决定重大问题。布莱德里在她全力支持下,组建起一支生气勃勃、敢于调查政府问题的记者和编辑队伍,也正是这支队伍通过“深喉”,冲过“水门”,冲击了“总统班底”,终于使《华盛顿邮报》扬名天下。

改变美国新闻界的女性

1966年,著名作家杜鲁门·卡波蒂曾专为出道不久的格雷厄姆在纽约广场饭店举办了一个化妆舞会,一个被称为“20世纪传奇式派对之一”的盛大聚会。卡波蒂的传记作者这样解释他的动机:“无可争辩,她是这个国家最有权力的女人,但在华盛顿以外,她尚未为很多人知晓。将她置于聚光灯下是他作为皮格马利翁的最后行为。这象征着她已从其已故丈夫的阴影下摆脱出来,她将在全世界面前成为她自己的女人。”

所谓“皮格马利翁”,是希腊神话中的塞浦路斯王、雕刻家,他深深地爱上了一个自己用象牙刻出来的少女像,爱神阿佛洛狄特见其感情真挚,便为之祈祷,终于使雕像有了生命,取名为伽拉忒亚。卡波蒂显然相信,格雷厄姆将作为一个充满生命力的伽拉忒亚出现在世界面前。事实上,格雷厄姆直至晚年一直保持着旺盛的生命力,她在80岁高齡撰写的自传《个人历史》荣获普利策传记奖。《纽约时报图书评论》有文章写道:“她从女儿至妻子至遗孀这一历程的故事,以令人惊讶的程度与这个国家的妇女史相平行。”

据布莱德里说,《华盛顿邮报》曾有一个未曾公开的目标,那就是让世人对该报与《纽约时报》一视同仁。在刊载国防部越战机密文件之后,这个目标终于实现,两大报都处在了全国最高而又平起平坐、彼此尊重的地位。2001年格雷厄姆病逝后,纽约时报公司荣誉退休总裁萨尔兹伯格在悼文中写道:“凯瑟琳·格雷厄姆,我们亲密的朋友和光荣的同事她的逝世使我们深感悲痛。她对国内外重大事件的进展都有过深刻影响,她将作为一个真正卓越的女性令人铭记。整个20世纪下半叶她用其才智,勇气和聪颖改变了美国新闻界这道风景线,每个关心新闻自由和公正的人都会深深地怀念她。”

那年在华盛顿国家教堂里举行的凯瑟琳·格雷厄姆追悼会,有3000多人出席,其中包括美国前总统克林顿夫妇、前国务卿基辛格、在任副总统钱尼,以及许多出版界知名人士。基辛格,曾从白宫内部眼看尼克松因由《华盛顿邮报》揭露的水门丑闻而倒台,后来成了格雷厄姆的好友。他在悼词中热情赞扬说:“作为一个有重大影响的人物,格雷厄姆夫人在这场战斗中甚至使最高级别的官员们都得服从道德和司法的准则。”

本·布莱德里致辞说:“你们大家或许不知道,一份大报是怎样办成的。这要有一个了不起的业主。了不起的业主们帮助编辑和记者们在社会的暗角发出灿烂的光芒。”