基于相关分析的省级政府规模影响因素实证研究

李和中 王宝成

摘 要:以2007年中国31个省级政府(不包含香港、澳门和台湾地区)为样本,在将政府规模划分为财政规模、人力规模、职能规模三个侧面的基础上,考察省级政府财政规模、人力规模、职能规模与经济发展水平、常住人口数量、管辖区域面积之间的相关关系。研究结果表明,经济发展水平、常住人口数量、管辖区域面积三大因素对省级政府财政规模、人力规模、职能规模存在不同程度的影响。因此,在优化省级政府规模过程中,不能一味要求缩小政府规模,而应确立与经济发展水平、常住人口数量、管辖区域面积相匹配的财政规模、人力规模、职能规模。

关键词:省级政府规模;影响因素;相关分析;优化对策

中图分类号:D035.5 文献标识码:A 文章编号:1008-7168(2009)04-0032-05

政府规模包含财政规模、人力规模和职能规模三个重要方面。政府财政规模,指政府履行公共管理和公共服务职能的财政资源投入总量;政府人力规模,指政府履行公共管理和公共服务职能的人力资源投入总量;政府职能规模,指政府承担的公共管理和公共服务的职能数量及其边界。其中,财政规模和人力规模是政府规模量的方面表现,职能规模是政府规模质的方面表现,政府职能规模决定财政规模和人力规模。

政府规模的影响因素众多,其影响机理比较复杂,它是众多中外学者长期以来关注的问题。德国学者瓦格纳提出了“财政支出不断增长法则”,指出政府规模是不断扩大的,其原因主要有:工业化的迅速发展要求社会环境、经济秩序和市场机制由国家出面保护;工业化使社会生产更加复杂化和专业化,需要国家提供高效率的公共服务;社会公共基础设施耗资巨大,必须由国家经营[1](p.89)。公共选择学派则另辟蹊径,指出影响政府规模的因素主要有:政府提供公共物品和消除外部性导致政府规模增长;政府作为社会再分配的调节者促使政府规模增长;利益集团的压力促进政府规模的增长;官僚与官僚体制;财政幻觉[2]。此外,皮考克和维斯曼的“公共收入增长引致说”、马斯格雷夫和罗斯托的“公共支出增长的发展模型”以及鲍英尔的“非均衡增长模型”从不同角度解释了政府支出上升的原因[3](pp.126-130)。国内学者朱光磊、张光提出影响政府规模的因素主要有:经济因素,如经济体制选择、经济发展水平、市场成熟度、政府对税收以及市场的监管程度等;政治因素,如政体结构、政府职能定位、政府能力,甚至政局稳定与否等;社会因素,如人口结构、就业结构、城市化水平、第三部门发育及社会自我组织能力、人文观念和价值取向等[4]。王玉明指出决定政府规模的主要因素有:环境因素(包括政治因素、经济环境和行政客体的基本状况)、组织因素(组织角色、组织结构和组织运作)和人员因素(包括行政人员的数量与素质)[5]。刘博逸把影响政府规模的因素分为外部因素和内部因素,其中外部因素主要有政治因素、经济因素、社会因素、人口因素、地理因素、科技因素和文化因素,内部因素主要有政府价值观、政府机构和公务人员[6]。

目前,众多学者对政府规模的影响因素做了大量的分析,但大多数学者对其仅仅关注了量的层面,而忽视了对质的层面的考察。鞠连和认为:“没有无量的质,也没有无质的量,政府规模只有从质和量两个方面观察才全面。”[7]鉴于此,笔者从财政规模、人力规模、职能规模三个侧面测量省级政府规模,全面考察省级政府财政规模、人力规模和职能规模的影响因素。考虑到数据的可得性问题,笔者在此仅重点考察经济发展水平、人口因素、地域面积三大因素对省级财政规模、人力规模和职能规模的影响,并据此提出省级政府财政规模、人力规模、职能规模的优化建议。

一、数据处理说明

笔者选取全国31个省级(不包含香港、澳门和台湾地区)政府为样本,利用《中国统计年鉴(2008)》统计数据测量各省级政府财政规模、人力规模和职能规模、经济发展水平、人口因素和地域面积。其中:(1)对各省级政府财政规模的测量采用财政收入、财政支出、财政支出比率、财政自给率和人均财政支出,共5个指标进行测量。(2)对各省级政府人力规模的测量采用公共管理和社会组织人数、公共管理和社会组织人数占总人口数的比例、百万元GDP公共管理和社会组织人数、公共管理和社会组织人数占社会就业人员的比例和公共管理和社会组织人数占城镇职工数的比例,共5个指标进行测量。(3)对各省级政府职能规模的测量采用财政总支出、行政运转支出、公共秩序支出、经济投资支出、基础型公共品支出、再分配型公共品支出、行政运转支出占比、公共秩序支出占比、经济投资支出占比、基础型公共品支出占比、再分配型公共品支出占比,共11个指标进行测量。(4)对各省级政府经济发展水平的测量采用本地区GDP总量、本地区GDP增速、本地区人均GDP总量、人均GDP增速、第一产业所占比重、第二产业所占比重、第三产业所占比重,共7个指标进行测量。(5)对人口因素的测量,仅采用本地常住人口数量这一指标进行测量。(6)对地域面积的测量仅采用省级政府管辖区域面积这一指标进行测量。

由于省级政府财政规模、人力规模、职能规模、经济发展水平的测量数据涉及变量众多,而且这些变量之间可能存在很强的相关性和多线共振问题,因此有必要采取主成分分析方法消除变量间的相关性和多线共振问题,并确定各个变量所占权重。由于省级政府财政规模、人力规模、职能规模、经济发展水平、常住人口数量、管辖区域面积的数据单位不同,存在数量级上的差异,为消除数据单位不同和数量级差异的影响,必须采用标准化处理的办法,将数据转化为无量纲数据。目前进行数据处理的方法大致有标准化、极差标准化和正规化三种。笔者在此采用标准化方法对数据进行处理,即用原始数据与数据均值作差,然后除以标准差,得到一系列新变量值,这些变量值通常称为标准化值或Z分数。关于全国31个省级政府财政规模、人力规模、职能规模、经济发展水平、常住人口数量、管辖区域面积的测量结果见表1和表2。

数据来源:表中原始数据来源于《中国统计年鉴(2008)》,经济发展水平数据系对原始数据应用SPSS13.0进行主成分分析然后进行标准化处理的结果,常住人口数量和管辖区域面积数据系对原始数据进行标准化处理的结果。

二、相关分析

笔者利用SPSS13.0对表1、表2中的数据进行相关分析,旨在发现省级政府经济发展水平、常住人口数量和管辖区域面积这三大因素对省级政府财政规模、人力规模、职能规模的影响程度。

(一)财政规模与经济发展水平、常住人口数量、管辖区域面积之间的相关关系

利用SPSS13.0分别分析经济发展水平、常住人口数量、管辖区域面积与省级政府财政规模之间的相关系数及显著性水平,计算结果见表3。

*表示显著性水平为0.05时相关关系显著。

由表3可知,省级政府财政规模与经济发展水平之间的简单相关系数为0.013,相关系数检验的概率p值为0.946,因此,当显著性水平为0.05或0.01时,都不能拒绝相关系数检验的原假设。这表明,省级政府财政规模与经济发展水平之间不存在显著的正相关关系,经济发展水平对省级政府财政规模的影响极弱,对省级政府财政规模正方向作用效果不显著。省级政府财政规模与常住人口之间的简单相关系数为-0.370,相关系数检验的概率p值为0.041,因此,当显著性水平为0.05或0.01时,都应拒绝相关系数检验的原假设。这表明,省级政府财政规模与常住人口数量之间存在显著的负相关关系,常住人口数量是影响省级政府财政规模的重要因素,对省级政府财政规模具有显著的负方向影响作用。省级政府财政规模与管辖区域面积之间的简单相关系数为-0.038,相关系数检验的概率p值为0.839,因此,当显著性水平为0.05或0.01时,都不能拒绝相关系数检验的原假设。这表明,省级政府财政规模与管辖区域面积之间不存在显著的负相关关系,管辖区域面积对省级政府财政规模的影响极弱,对省级政府财政规模负方向作用效果不显著。

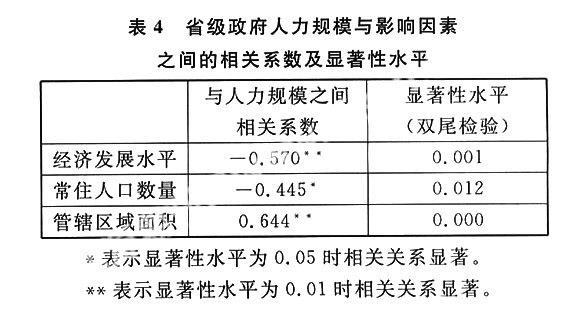

(二)人力规模与经济发展水平、常住人口数量、管辖区域面积之间的相关关系

利用SPSS13.0分别分析经济发展水平、常住人口数量、管辖区域面积与省级政府人力规模之间的相关系数及显著性水平,计算结果见表4。

*表示显著性水平为0.05时相关关系显著。**表示显著性水平为0.01时相关关系显著。

由表4可知,省级政府人力规模与经济发展水平之间的简单相关系数为-0.570,相关系数检验的概率p值为0.001,因此,当显著性水平为0.05或0.01时,都应拒绝相关系数检验的原假设。这表明,省级政府人力规模与经济发展水平之间存在显著的负相关关系,经济发展水平是影响省级政府人力规模的重要因素,对省级政府人力规模具有显著的负方向影响作用。省级政府人力规模与常住人口之间的简单相关系数为-0.445,相关系数检验的概率p值为0.012,因此,当显著性水平为0.05时,应拒绝相关系数检验的原假设。这表明,省级政府人力规模与常住人口数量之间存在显著的负相关关系,常住人口数量是影响省级政府人力规模的重要因素,对省级人力规模具有显著的负方向影响作用。省级政府人力规模与管辖区域面积之间的简单相关系数为0.644,相关系数检验的概率p值近似为0,因此,当显著性水平为0.05或0.01时,都应拒绝相关系数检验的原假设。这表明,省级政府人力规模与管辖区域面积之间存在显著的正相关关系,管辖区域面积是影响省级政府人力规模的重要因素,对省级政府人力规模具有显著的正方向影响作用。

(三)职能规模与经济发展水平、常住人口数量、管辖区域面积之间的相关关系

利用SPSS13.0分别分析经济发展水平、常住人口数量、管辖区域面积与省级政府职能规模之间的相关系数及显著性水平,计算结果见表5。

由表5可知,省级政府职能规模与经济发展水平之间的简单相关系数为0.012,相关系数检验的概率p值为0.949,因此,当显著性水平为0.05或0.01时,都不能拒绝相关系数检验的原假设。这表明,省级政府职能规模与经济发展水平之间不存在显著的正相关关系,经济发展水平对省级政府职能规模的影响极弱,对省级政府职能规模正方向作用效果不显著。省级政府职能规模与常住人口之间的简单相关系数为0.174,相关系数检验的概率p值为0.350,因此,当显著性水平为0.05或0.01时,都不能拒绝相关系数检验的原假设。这表明,省级政府职能规模与常住人口数量之间不存在显著的正相关关系,常住人口数量对省级政府职能规模的影响不大,常住人口数量对省级政府职能规模正方向作用效果不显著。省级政府职能规模与管辖区域面积之间的简单相关系数为0.081,相关系数检验的概率p值为0.665,因此,当显著性水平为0.05或0.01时,都不能拒绝相关系数检验的原假设。这表明,省级政府职能规模与管辖区域面积之间不存在显著的正相关关系,管辖区域面积对省级政府职能规模的影响极弱,对省级政府职能规模正方向作用效果不显著。

三、政策建议

从31个省级政府的财政规模、人力规模、职能规模与各省区的经济发展水平、常住人口数量、管辖区域面积这三个重要变量之间相关关系的实证结果来看,各省区的经济发展水平、常住人口数量、管辖区域面积对各省级政府的财政规模、人力规模、职能规模存在不同程度影响,据此,笔者提出优化各省级政府财政规模、人力规模、职能规模的政策建议。

(一)基于省级政府财政规模与经济发展水平、常住人口数量、管辖区域面积之间相关关系的政策建议

前文相关分析表明:经济发展水平对省级政府财政规模的影响极弱,对省级政府财政规模的正方向作用效果不显著;常住人口数量是影响省级政府财政规模的重要因素,对省级政府财政规模具有显著的负方向影响作用;管辖区域面积对省级政府财政规模的影响极弱,对省级政府财政规模负方向作用效果不显著。

鉴于经济发展水平对省级财政规模的影响极弱,在优化各省级政府财政规模的过程中,无须考虑经济发展水平的差异,应该尽量缩小省级政府财政规模;鉴于省级政府财政规模与常住人口数量之间存在显著的负相关关系,在优化省级政府财政规模的过程中,不能一味追求缩小财政规模,而应根据各个省区常住人口数量确定与其相匹配的财政规模,在常住人口较多的省区应该拥有较小财政规模,在常住人口数量较少的省区应该拥有较大的财政规模;鉴于管辖区域面积对省级政府财政规模影响极弱,在优化省级政府财政规模过程中,无须考虑管辖区域面积的差异,应该尽量缩小省级政府财政规模。

(二)基于省级政府人力规模与经济发展水平、常住人口数量、管辖区域面积之间相关关系的政策建议

前文相关分析表明:经济发展水平是省级政府人力规模的重要因素,对省级政府人力规模具有显著的负方向影响作用;常住人口数量是省级政府人力规模的重要因素,对省级人力规模具有显著的负方向影响作用;管辖区域面积是影响省级政府人力规模的重要因素,对省级政府人力规模具有显著的正方向影响作用。

鉴于省级政府人力规模与经济发展水平之间存在显著的负相关关系,在优化省级政府人力规模的过程中,尤其要注意省级政府人力规模与经济发展水平之间的匹配性,不能一味要求缩小人力规模,而应根据各个省区经济发展状况确定与其相匹配的人力规模,经济发达省区应该拥有较小政府人力规模,经济落后地区应该拥有较大的人力规模;鉴于省级政府人力规模与常住人口数量之间存在显著的负相关关系,在优化省级政府人力规模过程中,不能一味要求缩小人力规模,而应根据各个省区常住人口数量确定与其相匹配的人力规模,在常住人口较多的省区应该拥有较小人力规模,在常住人口数量较少的省区应该拥有较大的人力规模;鉴于省级政府人力规模与管辖区域面积之间存在显著的正相关关系,在优化省级政府人力规模的过程中,不能一味追求缩小人力规模,而应根据各个省区管辖区域面积确定与其相匹配的人力规模,在管辖区域面积较大的省区应该拥有较大人力规模,在管辖区域面积较小的省区应该拥有较小的人力规模。

(三)基于省级政府职能规模与经济发展水平、常住人口数量、管辖区域面积之间相关关系的政策建议

前文相关分析表明:经济发展水平对省级政府职能规模的影响极弱,对省级政府职能规模的正方向作用效果不显著;常住人口数量对省级政府职能规模的影响不大,对省级政府职能规模正方向作用效果不显著;管辖区域面积对省级政府职能规模的影响极弱,对省级政府职能规模正方向作用效果不显著。

鉴于经济发展水平对省级政府职能规模的影响极弱,在优化省级政府职能规模的过程中,无须考虑经济发展水平的差异,应该尽量缩小省级政府职能规模;鉴于常住人口数量对省级政府职能规模影响不大,在优化省级政府职能规模过程中,无须考虑常住人口数量的差异,应该尽量缩小省级政府职能规模;鉴于管辖区域面积对省级政府职能规模影响不大,在优化省级政府职能规模过程中,无须考虑管辖区域面积的差异,应该尽量缩小省级政府职能规模。

总之,在优化省级政府规模过程中,要充分考虑经济发展水平、常住人口数量、管辖区域面积等因素对省级政府规模的影响,不能一味要求缩小政府规模,而应确立与经济发展水平、常住人口数量、管辖区域面积相匹配的财政规模、人力规模和职能规模。

参考文献:

[1]哈罗德•德姆塞茨.竞争的经济、法律和政治维度[M].上海:上海三联书店,1992.

[2]庄垂生,黄大兴.论政府规模及其增长——来自公共选择的启示[J].求实,2001,(1).

[3]王传纶,高培勇.当代西方财政经济理论[M].北京:商务印书馆,1995.

[4]朱光磊,张光,孙涛,等.中国公务员“超标”近20倍——科学探讨其规模[J].南开大学学报,2006,(3).

[5]王玉明.论政府规模及其合理尺度[J].地方政府管理,1998,(9).

[6]刘博逸.政府规模适度化的评价标准[J].湘潭大学社会科学学报,2000,(2).

[7]鞠连和.政府规模适度化改革:振兴吉林的关键举措[J].长白学刊,2005,(6).

[责任编辑:岳 林]