多用户协同通信与感知技术

罗 涛 郝建军 乐光新

3协作感知模型及其对无线通信系统的影响

众所周知,目前阻碍无线移动通信系统发展的主要瓶颈在于无线信道的衰落特性与有限的频谱资源。尽管感知无线电和协同通信技术目前都已在各自的研究领域里取得很大进展,协同通信技术能够提高系统的抗衰落能力,感知无线电技术可以提高无线频谱的使用效率,但这还不足以解决无线通信中存在的上述问题。首先,协同通信技术虽然可以提高信道容量,但对频谱未充分使用的状况却无能为力;其次,从信息论角度来看,传统感知无线电系统中感知用户(Ru)使用授权用户(Lu)未使用的空闲信道进行通信,这其实只是频谱在不同用户间的分时复用而已,不会带来信道容量的增加。也就是说各用户的传输性能并不会得到改善。因此,自然的想法就是将感知无线电技术与协同通信技术结合,发挥各自优势,寻求对无线通信的解决方案,在提高频谱使用效率的同时,尽可能地提高系统的信道容量或提升各用户的抗衰落性能。从本质上看,感知无线电系统亦可看作是LU与RU之间的一种协同合作:RU使用LU目前未使用的空闲信道通信,即LU不用时RU使用。实际上,感知无线电技术和协同通信技术结合已成为一个研究热点,也许这将为同时提高系统的抗衰落性能、信道容量、频谱利用率和使用效率提供一种可能的解决方案。

3.1协作感知模型

目前,人们已经开始了协同通信技术和感知无线电技术相结合的研究,且已取得一些有意义的成果。此外,多载波调制(MCM)技术将多用户的接人与子载波的分配相关联,利用离散傅里叶变换(DET)实现。故目前的感知无线电系统大都基于MCM构建。基于此,综合考虑MCM、多输入多输出(MIMO)技术和目前已有的一些结合模型(如Ghasemi和Devroye模型)并加以拓展,可概括出3种基于MCM的协作感知模型:协作频谱检测模型、协同通信模型和混合模型。各种模型中,RU用户的接入与子载波分配相关联,易于实现。RU和LU既可通过竞争分时复用频谱,各自独立进行通信以提高频谱使用效率,亦可通过协同通信技术,在提高频谱使用效率的同时提高传输性能。因此,根据参与用户的不同,感知无线电系统中的协作可分为RU用户之间的协作和RU与LU用户之间的协作两大类;根据实现功能,感知无线电系统中的协作又可分为协作频谱检测和协同通信两大类。

3.1.1协作频谱检测模型

协作频谱检测模型如图10所示。由于衰落效应、噪声干扰等的影响,RU可能会出现频谱的漏检测或者虚检测,造成对LU的严重干扰或降低使用效率。针对这一问题,有两种解决方案。方案一如图10(a)示,LU可通过广播或者有线方式告诉RU关于频谱占用的情况。该方案可避免互干扰,简单易行,但需要LU的认可,且在Lu与RU之间需附加专用控制信道。方案二如图10(b)示,当由于某些原因(如衰落、距离LU较远等)Ru。不能正确感知到空闲频谱而RUk却可以时,RU。和RU。之间可通过协作来提高Ru。的频谱检测概率,如进行频谱检测信息交互,数据融合判决等等。

3.1.2协调通信模型

协同通信模型如图11所示,也存在两种方案,只不过这里的前提条件是RU已准确感知到空闲的频谱空洞。方案一如图11(a)示,该方案基于感知干扰信道,LU作为源端,RU(可选其一或多个)充当LU的中继协助LU转发信息,其目的是加速LU数据的传输,节省其频谱占用时间,从而使得RU在时间域获得更多的频谱接入机会。方案二如图11fb)示,RUI!E为对方的中继器,既可采用半双工,亦可采用全双工方式。半双工方式中一般采用时分多址接入(TDMA),中继端(如RU。)无信息发送,只协助源端(如RUI,)转发信息;全双工方式中多采用码分多址接入(cDMA),RU间互为中继器,既要发送自己的信息,又要转发对方的信息。

3.1.3混合模型

混合模型如图12所示,该模型最接近实际情况,它首先要进行频谱检测,再进行协同通信,且在不同阶段选择的协作伙伴可以不同。

综上所述,引入协作分集思想后,可将感知无线电系统从时一频两维扩展到空一时一频三维,充分利用各种通信资源,尽可能地提高感知无线电系统性能。

目前。围绕上述3种协作感知模型,人们主要在以下两个方面展开研究工作:

·协同感知系统:在感知系统中引人多用户协作分集的思想,主要研究协同通信技术对感知无线电系统性能的影响和贡献;

·感知中继系统:在协同通信系统中引入频谱感知技术,即各中继端或协同伙伴均具有频谱感知的能力,基于此主要研究频谱感知技术对协同通信系统性能的影响和贡献。

图13给出了Rayleish衰落信道下使用图12(b)中的混合模型时误码率对信噪比的仿真结果。仿真中假设各感知用户自己的频谱检测概率均为0.9,协同通信中使用等功率分配算法,进一步假设有n个感知用户参与协作频谱检测,但只从其中随机选取一个作为协同通信时的协作伙伴。为了便于比较,图13中还给出了准确频谱感知情况下的性能曲线。由图13易知,n=3时性能就已经很接近准确频谱检测的情况了。与无协作(n=1)相比较,误码率为10-3,n=3时混合模型可带来约4 dB的好处。

3.2对现代无线通信系统的影响

从前面的分析可知,协同通信技术可提高通信系统的抗衰落能力,感知无线电技术可提高无线频谱资源的使用效率,两者的结合将会对未来的无线移动通信系统的网络结构等各方面带来重大影响。

3.2.1对网络拓扑结构的影响

(1)同构网络中,可构建分布式通信系统

众所周知,多天线MIMO系统的信道容量随着天线数量线性增加,所以多天线技术能够大大提高无线通信系统的容量。但是,要获得这些信道容量的前提条件是各天线之间要互相独立,这就要求通信设备的天线之间的距离足够大。并且周围散射体足够多,因此单个通信设备上能够安装的天线数量受到了很大限制,系统容量的提升也是有限的。此外,随着通信技术的发展,各种通信设备越来越智能化、小型化,这从另一方面增加了实现多天线的难度和复杂性。而协同通信技术在不增加各用户天线数量的情况下,构建了一个虚拟的MIMO环境。尽管这只是一种类似MIMO的环境,但它同样可以获得分集增益,提升信道容量和传输性能。相比较而言,这种协同通信技术实现要简单一些。例如,相互协作的基站可大大简化系统的复杂度,更容易实现,性能上也要优于无线协同通信系统。甚至于,互相协作的基站之间亦可以通过有线方式连接,而不会影响他们的传输性能。由此可见,协同通信技术为多天线技术提供了一种可

能的实现方案。由于这种方案中的多个天线并不是集中安置在某一个节点,而是多个节点互相共享各自原来的天线,为了区别于传统的集中式系统,人们常称这种系统为分布式系统。分布式系统是当前的研究热点之一,集中式系统和分布式系统互相补充,可为人们提供更高质量的业务和更好的服务。

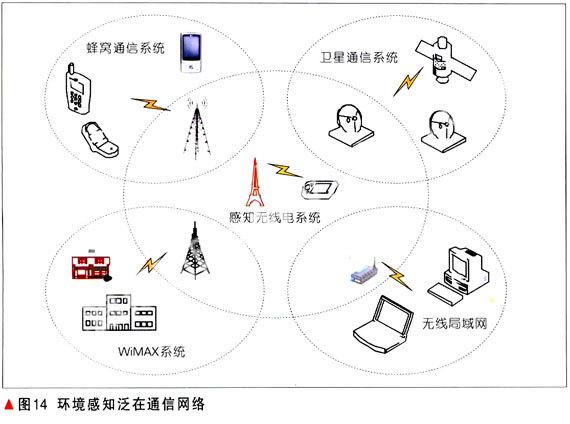

(2)异构网络间融合,可构建环境感知泛在通信网络

基于环境感知,终端可实时自适应地调整并接入到当前能够为其提供最优业务和最好服务的网络,这就是异构网络间的协同通信。显然,通过异构网络间的协同通信是完全可以构建一个无处不在的泛在通信网络的,如图14所示。在这种环境感知泛在通信网络中,首先要求终端应该具有较高的智能性,这是实现的前提。其次,终端要能够在不同接入网络之间进行无缝的切换和漫游。由此可见,协同通信技术和感知无线电技术是构建环境感知泛在通信网络的关键技术。基于协同通信和感知无线电技术的环境感知泛在通信网络可使移动用户在不增加新投入的情况下,随时接入到更优的网络,享受到更好的服务。

(3)基于自由频谱接人,可构建对称感知无线电系统

其实,不论是上面讨论的分布式通信系统,还是环境感知泛在通信网络,其实都可能只是一种过渡方案。人们希望下一代的通信网络应该是一种可以融合各类业务的大通信平台。对于未来的通信网络,国际电信联盟、3GPP和3GPP2等组织从电信网络的角度、因特网工程任务组等组织从IP分组网络的角度已分别进行了相关描述。尽管这些组织的描述各有不同,但以IP技术为基础,通过在各种不同接入网络间引入协同通信来为用户提供各种电路交换和分组交换业务是他们的共性。目前的研究热点是IP多媒体子系统(IMS),它基于软交换技术,可以消除各类运营商之间存在的差异、实现业务的融合,从而为用户提供各类业务,如固定业务和移动业务、实时电路业务和非实时的数据业务等。

但是,从目前的研究和商用情况来看,无线频谱资源还均是以固定授权分配方式为主流,而且可以说在相当长的一段时间内这种固定分配方式都是不会发生变化的。虽然感知无线电技术是对当前这种频谱固定分配方式的一种有益的补充,可充分提高频谱资源的使用效率。但实际上,在现有CR系统中,LU用户对频谱的使用具有绝对的优先权,所以这其实是一种非对称的系统设计。为了方便,我们姑且称目前的这种系统为非对称的感知无线电系统。但从信息论角度出发,这种非对称性有损系统的容量,而随机化、自适应的通信机制才是有可能达到系统容量的。因此,随着感知无线电基础理论和关键技术的成熟,单纯从技术角度出发,应该存在一种对称感知无线电系统——没有授权用户,即所有用户均不再分配有固定的授权频谱,而皆是基于频谱感知来选择适当的空闲频谱来进行通信。尽管对称感知无线电系统的可行性还有待进一步考证,但这将是在非对称CR系统研究基础上的一种新探索,或许将会对未来的无线通信系统产生重大的影响。

3.2.2对通信终端的影响

无论是基于协同通信和感知无线电技术来构建泛在通信系统,还是对称感知无线电系统,它们都对其中的通信终端提出了更高的要求。相比目前的单模终端,CR终端可以通过自身具有的重配置功能自适应地接入到各种通信网络,并可无缝漫游。因此,长远来看未来的终端很可能会统一目前纷繁复杂的多种通信网络终端,也就是说,尽管目前存在多种不同的接入网络,但将来很可能只需要一种或若干通用的智能化“万能”终端就可以了。这种终端主要将基于协同通信技术、软件无线电技术和感知无线电技术,其功能将会越来越强大、越来越智能,但功耗和体积却有可能会越来越小。

3.2.3对业务模式及应用的影响

显然,基于协同通信技术和感知无线电技术构建的泛在网络和对称感知无线电系统都可以为用户提供更多种类的业务和更好的服务。

(1)通用智能化终端催生新的业务模式

随着未来通信终端智能化程度的提高,反过来又可能会催生一些新的业务模式。众所周知,点对点(P2P)技术在有线网络上已经得到了很好的应用,但在无线通信网络上能否很好地应用,还有许多关键技术需要研究。其实,P2P本质上可以说是协同通信技术在有线Internet网络上的一种具体应用:网络中的各节点之间互相通力协作,共同完成数据传输任务,大大缩小了传输时延。

(2)用于深空通信

从信息论的角度看,协同通信技术在不增加各用户天线数量的情况下可产生一种类似多天线发送的虚拟环境,大大提高无线通信系统的信道容量,这是其能够提升系统传输性能的理论基础。事实上,协同通信技术源于中继,其本意就是扩大传输距离。发展到今天,协同通信技术的概念已经扩展到了超远距离的深空通信,将通信卫星、空间站、甚至于月球等星体作为中继节点,构建星际互联网。这就为我们进一步研究太阳系,乃至浩瀚的宇宙空间提供了一种可行的方法。

(3)用于应急通信和网络灾难恢复

随着全球重大突发事件频频爆发,加强国家应急保障能力建设,建立一个迅速、科学、有效的突发事件预警机制和紧急反应机制,已经成为当前世界各国研究的重要课题,应急无线通信网络为这种机制提供了有力的支持。当灾难(如地震、战争、飓风等)发生时,通信网络(有线网络和无线网络)可能会遭到灾难性的破坏,同时灾区通信量会急剧增加而造成网络拥塞,例如:不仅语音业务量增大,视频会议、远程数据访问和灾区现场监测等数据业务也随之增加。目前已有的应急网络并不能保持通信畅通,通信不顺畅会导致政府应急部门不能迅速了解灾情,延迟应急响应而使损失扩大。如何在灾后建立一个宽带应急无线网络通信系统已经成为一个急待解决的问题。综上所述,在这种情况下,基于协同通信技术和感知无线电技术是可以迅速构建一个宽带应急自组织协同感知网络的。

4结束语

虽然,对协同通信技术和感知无线电技术的研究已经取得了许多有价值的结果,协同通信技术也被国际上的一些标准采纳,如WiMAX标准等,但是在实际通信应用环境中,还有许多问题需要解决。然而可以肯定的是,随着理论和关键技术的逐渐成熟和完善,协同通信技术和感知无线电技术将会得到越来越广泛的应用,并对未来的无线通信系统造成深远的影响。