谈“教、研、训”一体化主导下的多种校本教研模式

华俊昌

在近三年的校本教研的研究过程中,笔者提出了“教、研、训”一体化的校本教研模式。这一模式基本思路是以参与式教学为切入点,搭建问题型培训平台,通过“实践、反思、培训、矫正”等基本方式,促进社区与学校关系、学校管理、教师行为、学生行为等的显性变化,促进学校发展目标的实现,达到办特色学校的目的。基本流程如下:

流程一:教师在教学中发现问题→教师反思→搜集资料→解决问题→发现新问题→反思。首先是教师在具体教学活动中发现相关问题,这一问题促使教师进行反思,在此基础上,教师个人针对该问题搜集相关资料,通过搜集资料和反思解决原有问题,并在新的教学中发现新的问题,同时引起教师新的反思,不断反复,持续改进。

流程二:教师在教学中发现问题→教师反思→搜集资料→不能解决→教研共同体研讨→解决问题。在上一流程进行过程中,当教师发现的问题通过自我反思和搜集资料不能解决时,则通过教师共同体共同研讨,解决问题。由此,教师再在教学实际中发现新的问题,同时引起教师新的反思。如果问题不能得到解决则进入流程三。

流程三:教师在教学中发现问题→教师反思→搜集材料→不能解决→教研共同体研讨→不能解决→教育专家研讨→提出共识性方案→教师实施验证→修订方案→解决问题。这是通过一、二流程都不能解决所发现的问题时,把问题转入教育专家研讨这一程序,教育专家通过共同探讨提出共识性的方案,然后把这一方案交给教师进行实施验证,直至问题解决。

在“教、研、训”一体化模式主导下,各个学校由于实际情况和遇到的问题不同,问题探讨和解决的方式也不同,在实践过程就形成了以下模式:

一、“日反思、周交流、月研究、学期总结”模式

“日反思”是教师在每天的教学活动中,对自己出现的问题或经验进行理性化认识、归类,并把它记录下来。“周交流”是教师围绕自己 “日反思”的内容,参与本学科教研组研讨活动,教研组对“日反思”进一步认识、讨论,形成教研组共同关注的问题,在学科教学中发挥共同体的作用再去实践、认识,其成果代表教研组参加学校开展的“月研究”活动。“月研究”是学校教研组之间的一个交流活动,使学科教学经验得以有效整合并推广应用。“期未总结”是学校为本学期校本教研搭建的一个交流、总结的平台,通过这一活动,总结表彰学校学期教研活动成果,发现学校共同体研究的问题和教师需要培训的方向。这一历程集中体现“以校为本”、“以人为本”、“以问题为本”的校本教研核心理念,以本校自身改革与发展的实际需要出发,研究解决本校新课程实施过程中所出现和遇到的各种各样的实际问题,突出校本教研的实效性、针对性。这一过程是教师对自己的教学思想、教学理念、教学行为、教学方法进行审视和分析的过程,也是对学生的学习特点、学习习惯、学习方式、学习行为进行分析研究的过程。这种模式是开展小课题研究的有效途径,把教师的校本教研意识内化为一种自我完善、自我提高的需要和促进自身专业发展的自觉行动。

二、“五个一和五张卡片”模式

“五个一”和“五张卡片”的校本教研模式是按照“发现问题→开展活动→共同研究→解决问题→总结反思”的思路一路走来形成的。“五个一”指教师每节课做一次教学反思,每月写一篇教学个案,每学期上一节校级以上的研讨课,每月提供一个教学实践中遇到的值得反思的问题,每学期有一本学习笔记。“五张卡片”指教学问题卡、评课卡、课题登记卡、参与教研活动登记卡、教学金点子卡。基本做法是教师根据教学实际,围绕学校确定的教研组、备课组和个人的研究课题,填写教学问题卡和教学金点子卡,由教研组和教务处组织记录课题登记卡、评课卡和教研活动卡,有计划的组织教师开展研究,及时总结和汇报交流,将教学金点子运用到教育教学中去实践,推广教学方法,形成了良好的校本教研氛围。这一模式促进学校建立了每周例会交流制度,加强了教师之间的同伴交流。

三、“同伴互助式”模式

同伴互助式模式是“教、研、训”一体化校本教研模式流程二的实践模式之一,既是一种群体反思的过程,更是一种交流性学习的过程。这是在开展备课、评课和说课活动中提升的一种模式,主要形式有:

1.“集智式”备课。即全员参与,发挥教研组的集体智慧。总体思路是“分块备课、说课分析、个人修改、注重反思”。先由教师分块备课,然后备课教师进行说课分析,大家提出修改意见,教师们再根据各自的风格和学生的需要进行改写。重点课文由一位教师率先进行尝试,大家听取其教学反思后再进行调整和补充。这样既保证了大家都有充分的教学准备,又不失自己独特的教学风格。

2.“共享式”备课。组内同伴分工负责,共建共享教学资源,如教学资料的搜集和课件的制作等,每位成员要尽量提供自己所掌握的教学资源。大家通过各种渠道广泛搜集自己所知道的网站,把找到的课件、图片、地图、视频、习题等加以整合,分门别类建立文件夹,提交给各位同行共享。

3.“沙龙式”评课。全校教师评课时既分学科,又不分学科,进行综合式的评课。评课要强化参与意识、研究意识和互动意识,没有指令,突出多元、反思和生成。教师人人有发言的机会,个个有交流的时间,学科与学科之间有所了解,教师与教师之间有所互动。

4.“1+1式”评课。即活动结束后的互动阶段,要求每人就这堂课或这次活动谈一点成功之处与一点需改进之处。要求:事先布置强调;规定发言时间;发言者要体现自身水平。这种互助方式,有利于克服互动双方在活动中的随意性和盲目性。

5.“比赛式”说课。说课就是教师把自己的教学设想及其理论依据等教学预案面对同行、教研人员或考核人员展示出来,达到互相交流,共同提高的目的的一种教学研究和师资培训活动。“比赛式”说课,是集体备课后,由参赛者展示出来的。说课时,内容要正确,重点要突出,过渡要自然,时间要合理,表达要清楚,媒体要和谐,仪表要得体,理论要有依据,个性要张扬,准备要充分。

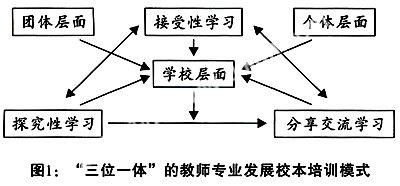

四、“三位一体”教师专业发展校本培训模式

这一模式是学校融合教师与教师的合作、教师与专家的合作、教师与学校领导之间的合作来提高教师教育教学水平而进行协作行动,实践教师人人是主体、人人能参与、人人能发展的基本理念。在实践过程中,“三位一体”的合作方式主要有三种。第一种方式是教师“习得性”学习,包括教师参加各种短期培训班、教育学术讲座和报告、进修班、观察学习专家演示等。第二种方式是探究性学习,包括课后小结、随笔、小论文、教师职业成长的叙事记载及其分析、课程故事、教育教学案例探讨、教师行动研究课题等。第三种方式是分享交流性学习,包括参加各种讨论会、学术研讨会、参观考察先进学校的教育、备课组备课活动以及教研组教科研沙龙活动等。

五、“合作发展型”教研组模式

这一教研组的建构,首先要制定“教研活动行动计划”和“教师学习行动计划”,明确规定各教研组进行小组学习与研讨的时间、内容和次数,保证相互学习活动的开展。其次,以形式多样的教研活动为抓手,如经验分享、案例分析、模拟练习、问题研讨、合作探究等,其研究过程见图2。

“合作发展型”教研组是实践“群体科研”的组织形式。群体科研是以一线教师为研究主体,以提高教育教学质量为主要目的,在教育教学现场情景中进行的草根型科研活动。群体科研的“群”表现为研究主体的群众性和课题的多样性,坚持在教学过程中搞教研,把教研活动与常规教学有机地结合起来。“合作发展型”教研组织不仅涉及问题的解决,还涉及问题的提出和界定,它拥有最重要的诱因就是治学精神——教研内涵。教师一旦对教研内涵产生虔诚的向往,也就成长为发展型教师。其活动主要有以下几个方面。

1.加强课堂教学行为的研究。以“教学设计→课堂观察→反馈会议”为开展学校教学研究的基本环节。①教研组通过事先设定共同关注的主题,围绕主题学习理论,形成理念。然后切入一个课例,寻找现实与理念的差距,设计改进的授课计划。②按改进的计划上课,通过观察课堂、共同诊断,引发对疑难困惑的解释、分析和思考。③课后一起反省原有设计与实际效果的差距。在深入反思、讨论中,寻找改进策略,重新设计教学方案再一次上课,接着再讨论,把整个过程写成报告。

2.建立说课制度。首先把说课与教育理论相结合。围绕说课内容,组织教师学习有关的教育理论,做到在学习的基础上说课,在说课中深入学习。其次是说课与授课相结合,说课与评“说”相结合,说后要评,提出改进建议,评后应通过授课实践检验,课后再议,进行总结提高。最后是说课与撰写论文相结合。把说课与教学研究、撰写论文有机的结合起来,根据说课情况,指导教师写说后感、教后感、教学一得、教学经验、教学论文等文章,提高教师理论水平,培养科研型的教师。

3.开展教研组科研成果展示活动。大多数成熟型教师在反复研读、理解、内化的基础上,将学习的理论融入通俗易懂的教学案例、生动有趣的课件,教研组老师共享理论学习的成果。这个过程一方面是他们的知识、能力的储备过程,同时也是他们寻找解决自己实际工作中诸多疑难问题的过程。这样的工作环境给他们带来了挑战和新奇,加速了教师专业发展。