从毛泽东身边人在天安门城楼站位看政坛变化

顾保孜

新中国的壮丽事业,使无数的爱国民主人士与共产党人走到了一起。6位副主席围着毛泽东一字排开,就如同一幅最生动的油画,深深地定格在历史的长河中……

自党中央从西柏坡搬迁到北平之后,毛泽东与他的战友们日夜工作,高效率地完成了组建中央人民政府的工作,并且确定了国歌、国旗、国徽。剩下的就是开国大典的地点了。经过周恩来的反复调查权衡,决定放在天安门广场。毛泽东、朱德、刘少奇等人同意了周恩来的方案。

开国大典正式开始时间为1949年10月1日下午3点。

可能很多人很奇怪,为什么不把它放在上午?原来阅兵定在什么时间,是个很重要的问题,当时主要考虑到防空问题。中央政府成立的时候,成都、广州、重庆还有国民党的飞机停留着,它的飞机有个作战半径问题,如果时间定早了,它轰炸以后可以返回去。选择下午3点钟,它要轰炸就无法回去。

在北京的四周,高射炮群正严阵以待。

时间虽然定在下午,但一大早,北京城里的30万群众从四面八方就会集到了天安门广场。

这一天,为开国大典和阅兵式演奏的军乐队员们将在天安门广场站立6个多小时。时为联合军乐队队员的孟庆元回忆说,动员的时候要求大家少喝水,甚至不喝水,为的是站在天安门时不要去解小便。

10月1日,风和日丽、秋高气爽。 上午8时,人民解放军的受阅部队已经到达指定地点。上午10时,天安门广场上已经是人山人海。此时人们不断地打听:毛主席怎么还不上天安门城楼呢?开国大典什么时候开始呀?

一大早就列队在北京饭店门前的一九九师的官兵们,有些坚持不住了,队列中不断有人晕倒,晕倒一个就补充一个。由于没有正式通知阅兵时间,有的战士小便都尿到裤子里头了。

那么这时毛泽东在哪里呢?

一般的老百姓可能想象不到,这天毛泽东是清晨才睡觉的。

这些日子,他实在是太忙了,也实在是太累了。经过20多年的艰苦奋斗,马上要建立一个新的共和国,有多少工作要做,有多少事情要处理啊!

据当时的卫士回忆,毛泽东中午1点钟才起床。他同往常一样,穿上那套已经穿了多年的羊毛衫裤。开国大典是普天同庆的大喜日子,可是谁知道,毛泽东参加庆典时穿了一套破了4个大窟窿的羊毛衫裤。

毛泽东外面穿的还不错,是特意为他缝制的“礼服”——这是一套黄色的美国将校呢制服,是特级技师为他精心制作的。

毛泽东先来到中南海勤政殿,在这里主持召开了中央人民政府委员会第一次会议,宣布中央人民政府成立。中央人民政府主席是毛泽东,副主席有朱德、刘少奇、宋庆龄、李济深、张澜、高岗。周恩来被任命为中央人民政府政务院总理兼外交部长,成为即将诞生的共和国政府的第一任政府首脑。

这是新中国中央人民政府的第一次会议,会议仅开了45分钟。

2点50分,毛泽东和朱德、刘少奇、周恩来等党和国家领导人先后来到了天安门城楼下。

踏上天安门,毛泽东的神情是严肃的。他走到天安门的正中央,双目炯炯地看着广场上沸腾的人群。

中央人民政府秘书长林伯渠宣布大会开始。

毛泽东迈着稳健的步子走到麦克风前,用湖南口音向全中国全世界宣布:

“中华人民共和国中央人民政府,已于本日成立了!”

这高亢的声音成为一个新的历史时期的开始。

天安门广场上沸腾了。欢呼声、口号声此起彼伏。

当林伯渠宣布“请毛主席升国旗”时,毛泽东神情庄重,用力按动了通往电动旗杆的电钮。第一面耀眼夺目的五星红旗顺着旗杆,冉冉升起。与此同时,54门礼炮齐鸣28响。这54门礼炮象征着参加中国人民政治协商会议第一届全体会议代表中的54个民族,28响标志着中国共产党领导人民英勇奋斗的28个春秋。

毛泽东在天安门宣布中央人民政府成立时,身旁站着6位副主席,其中3位是党外民主人士。可惜,当时拍摄的纪录片被烧掉了,只有在油画《开国大典》上,还看得到7位正副主席的“全家福”。

当天,当头戴瓜皮帽、身穿土布长衫和布鞋的张澜副主席登上天安门参加开国大典亮相。张澜是前清秀才。1945年国共在重庆谈判,时任民盟主席的张澜第一次见到毛泽东。经过一番长谈之后,他有一种相见恨晚的感觉,感慨地说,得天下者毛泽东。从此民盟与中国共产党休戚与共。

站在毛泽东身边的还有宋庆龄。她虽年近花甲,历尽沧桑,但容光焕发。今天,她穿着整洁的节日服装,步履轻盈。1949年6月19日,毛泽东在双清别墅亲笔给宋庆龄写了一封信:“全国革命胜利在即,建设大计,亟待商筹。”信中诚挚邀请宋庆龄北上参加中国人民政治协商会议。1925年3月12日孙中山在北平逝世。北平成了宋庆龄的伤心地,她曾发誓不再进北平。宋庆龄见到毛泽东的亲笔信后,深为毛泽东和党中央的真诚所感动,于是欣然同意到北平参加中国人民政治协商会议。知道宋庆龄要来北平,毛泽东、朱德、刘少奇、周恩来等党中央领导人亲自到火车站迎接。当晚,毛泽东设宴为宋庆龄洗尘,热烈欢迎她到北平共商国家大事。在国人心目中,端庄娴静、朴实无华、柔中有刚、意志坚强的宋庆龄,是中华民族伟大女性的卓越代表,是中国人民争取民族独立和人民自由幸福的英勇斗争中一面不朽的旗帜。

在毛泽东身边,还站着一位留着短须、面容坚毅、双目炯炯有神的长者。他就是刚刚当选为中央人民政府副主席李济深。李济深出现在天安门城楼上,这是蒋介石和美国政府所不愿意看到的。李济深是一个经历与身份很独特的人物。他身为国民党陆军上将,却三次被蒋介石“永远开除出党”。原因只有一个,他积极拥护共产党的各项主张,反对分裂,反对内战。1948年1月,中国国民党革命委员会在香港成立,他担任了中央执行委员会主席。

蒋介石为了防止李济深投奔中共,在香港撒下了一张无形的大网,时时刻刻对他进行监视控制。1948年12月26日,李济深在钱之光、潘汉年等人精心策划下登上苏联巨型货轮“阿尔丹”号,终于挣脱了蒋介石的罗网与羁绊。到北平后,毛泽东亲切地接见了他。

建立新中国的壮丽事业,使无数的爱国民主人士与共产党人走到了一起。而开国大典上,6位副主席围着毛泽东一字排开,就如同一幅最生动的油画,深深地定格在了历史的长河中。

开国庆典活动一直持续到天黑。毛泽东始终站在城楼上,始终挥手向群众致意。面对群众的万岁声,他忍不住朝群众喊:“同志们万岁!”“人民万岁!”

开国大典以后,天安门成了共和国的象征,成了庄严和神圣的象征。

为了发动“文化大革命”,毛泽东先后8次登上天安门接见红卫兵。城楼上站位突然变化,使全国的老同志、老干部们惊诧不已……

在“文化大革命”期间,毛泽东一改只有五一、十一登上天安门,与群众一起庆祝节日的习惯,而是频繁地登上天安门城楼,因为他要发动“文化大革命”,接见红卫兵小将。

“红卫兵”原本是一张小字报上的署名。1966年5月下旬,清华附中的几个学生写了一张小字报,署名为“红卫兵”。6月2日,清华附中的校园里正式贴出了署名“红卫兵”的大字报,100多名学生在上面签了名。7月28日,他们把大字报交给了江青,要她转给毛泽东。

这些娃娃们做梦也没有想到毛泽东会给他们写信。8月1日开幕的中共八届十一中全会的第二个文件,就是《毛主席给清华附中红卫兵的一封信》。

毛泽东的这封信,把红卫兵推上了政治舞台。学生们把“红卫兵”看成是“最光彩”的名称。红卫兵运动立即风靡全国,震惊世界。

1966年8月18日,是中国历史上不同寻常的一天。

清晨5时,毛泽东就出现在天安门城楼上。据毛泽东的卫士回忆,为了接见红卫兵,半夜里毛泽东说要穿军装。因为事先没有准备,只好在中央警卫团的干部中寻找适合毛泽东的军装。

此时的天安门广场,已经是红色的海洋,来自北京、哈尔滨、长沙、南京等地的红卫兵,早已等候在此。

7时30分,中共中央文化革命小组组长陈伯达宣布大会开始。毛泽东站在天安门城楼上,看着林彪、周恩来对100万红卫兵讲话。林彪拖着长长的湖北腔,讲了一些现在人们听来有些空洞、激进的话。从此,这个声音开始在中国的政治舞台上回荡……

这天,天安门广场上群众雀跃欢呼,一片沸腾;而天安门城楼上,却是几人欢乐众人愁。登上天安门城楼的中央领导人,是按照八届十一中全会于8月12日新选出的11名中央政治局常委的名单次序站位的,林彪一下跃升为第二位,刘少奇降为第八位。而名不见经传的陈伯达竟然排到了邓小平、朱德之前。林彪成为党中央唯一的副主席,成为毛泽东的接班人,而刘少奇、周恩来、朱德、陈云4位副主席则被改为常委。

这种大起大落的站位变化,使全国的老同志、老干部们惊诧不已,震动很大。

无论广场上红卫兵怎样地欢呼雀跃,都不能扫去城楼上的党政军高级领导人和民主人士的愁容。这天情绪最不好的是刘少奇,他远远地站在毛泽东的一边,满脸愁云,不言不语。

陈云在会议开始一个多小时后才到会。他走向检阅台,没有去他应该站的位置,只是往天安门广场看了几眼,既未招手致意,也未和别人讲话,没有多长时间他又悄悄地退出了会场。

受“二月兵变”之诬的贺龙元帅,这天心情也很沉闷。毛泽东与他握手时,他没有说话,尽管毛泽东当时还是信任贺龙的。

这天,毛泽东在天安门城楼上整整呆了6个小时。

以后毛泽东又7次接见检阅红卫兵。这时,天安门城楼上一些熟悉的国家领导人身影在逐渐消失,逐渐淡出公众的视线。

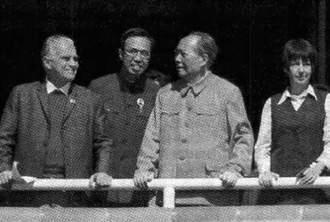

斯诺站在毛泽东的身边,参加国庆活动;第一次在公开的场合正副统帅没有并肩站在一起。这是两个最微妙最神秘的信息,可惜在当时谁也没有解读出它其中的含义

转眼间又到了1970年国庆。这一天,北京秋高气爽,鲜花盛开。参加庆祝国庆的各界群众,一大早就会集在天安门广场上。整个广场,彩旗招展,充满了浓郁的节日气氛。

和往常一样,周恩来总是第一个到达天安门城楼上,他来是要检查各项准备工作,并且迎接各国外宾。当一个高鼻子外国人和他的妻子走出电梯的时候,周恩来迎了上去,用他那双有力的手,握住了这个老外的手,说:“欢迎你,斯诺同志。”当知道他是第一个被邀请上天安门的美国人时,斯诺很兴奋。

斯诺是一个充满好奇心的记者,当年他不顾个人安危,克服重重困难,深入陕北苏区进行采访并写出了《西行漫记》,全面客观地报道了中国共产党和工农红军的真实情况,在国际上产生了重大影响。

“毛主席叫我请您来,您是中国人民真诚的朋友。”周恩来的声音响在耳边。

斯诺也很动情地说:“当年我穿过封锁线去找红军,第一个见到的红军领导人就是您。”

斯诺永远忘记不了,当时周恩来是用英语和他交谈,他很吃惊。

周恩来也回忆起当时给这位外国记者安排的采访路线,说那时没有汽车,只有一匹马给他骑。

“当年您安排我见毛主席,采访红军,这在西方来说是独一无二的,今天我上天安门,也是……”

周恩来以政治家的语气说:“在中美关系相互隔绝的情况下,你三次访问中国,今天还上天安门参加我们的国庆活动,这是一件独一无二的事情。”

这时,电梯又一次打开,毛泽东的身影出现在天安门城楼上。

周恩来和斯诺迎上前去。

毛泽东显然已经认出了斯诺,他笑了,说:“斯诺先生,老天保佑,我们又见面了。”

斯诺感到,毛泽东虽然老了,但他的说话还像当年一样的风趣幽默。

天安门广场上的庆祝活动开始了,“毛主席万岁!万万岁!”的声浪此起彼伏,这使斯诺感到惊奇和茫然。

毛泽东把他叫了过来,让他站在了天安门的正中央,翻译冀朝铸正好站在了他的身后。新华社摄影记者杜修贤急忙抢下了这个镜头。

第二天,经周恩来精心安排的这张照片发表在了中国的各大报上。这张新闻照片打破了毛泽东与林彪肩并肩出现在天安门城楼上的“文革”模式,第一次将副统帅“裁剪”在民众视线之外。

一个普通的美国人能享此这么高的礼遇,站在毛泽东的身边,参加国庆活动。自“文革”以来,第一次在公开的场合正副统帅没有并肩站在一起。这是两个最微妙最神秘的信息,可惜在当时谁也没有解读出其中的含义。

在天安门城楼上,党政军领导人除了“文革”要员江青等人外,那就是林彪和他的四员“大将”。但人们还是惊喜地看到了一些久违的面孔,如叶剑英等老帅。另外还有一些被解放出来的老干部们。

从表面看,林彪和他的四员“大将”的表情与以往参加活动没有很大区别,但庐山会议那场惊心动魄斗争的阴影却挥之不去。

这年8月23日,九届二中全会在庐山召开。这是毛泽东在世时第三次把中央全会放在了庐山。

会上,林彪一反常态,突然推翻了毛泽东关于不设国家主席的决定,提出要毛泽东当主席。毛泽东知道,林彪这是醉翁之意不在酒,是自己想当国家主席。和林彪一起跳出来的除了他的四员“大将”之外,还有陈伯达。为了挫败林彪的阴谋,毛泽东决定先拿陈伯达开刀。

陈伯达的下台,也预示着林彪等人已经开始从他们事业的顶峰跌落。

“文革”期间,斯诺虽然不在中国,但他时时刻刻关心中国发生的每一件事情。林彪成为毛泽东的接班人,是斯诺始料未及的。

对于“文化大革命”,斯诺是难以理解的。但这次到中国的基层访问,发现有些地方变化是巨大的。

因此,站在毛泽东身边的斯诺内疚地说:“我这次来中国后发现我写的关于‘文化大革命的一些观点不正确。”

毛泽东转过脸来,笑着摆了摆手说:“你当时怎么看就应该怎么写。今后也如此, 你怎么看就怎么写。不应该要求外国朋友的观点和我们完全一样。我们自己都不完全一样嘛!”

毛泽东把斯诺叫到天安门上的用意是什么?许多人都不甚清楚。事后基辛格在回忆录中说:“毛泽东和周恩来对我们的敏锐地观察事物的能力估计过高,他们传过来的信息是那么转弯抹角,以致使我们这些粗心大意的西方人完全不了解其中的真意。”

的确是这样,毛泽东是想要用这样一种方式,向美国总统传递这样的信息——中美关系应该解冻了。

中苏关系破裂之后,苏联当时已成为对中国安全和世界和平的主要威胁。为了中国的自身安全和利益,毛泽东和周恩来作出决策,争取改善中美关系。

虽然这次天安门微妙的站位信息没有被美国高层解读出其中的含义,但在随后的“乒乓外交”中得到了弥补。

1972年2月12日,美国总统尼克松终于踏上中国的土地。

打开中美关系,可以说是毛泽东和周恩来共同的英明杰作,使中国与世界各国的关系发生了急剧的变化,迅速改变了世界格局。

面对一张空座位,一张最后的正副统帅在天安门城楼上的照片,周恩来对记者发了最大的火。从那以后,毛泽东再没有气宇轩昂地登上天安门城楼

1971年,“文化大革命”进入第6个年头。这时中国的政局发生了一件重大事件,这就是毛泽东领导全党在庐山会议上挫败了林彪一伙抢班夺权的计划。然而毛泽东对林彪一伙仍然采取的是教育挽救的办法,希望他们能悔过自新。

五一劳动节的上午,毛泽东按照惯例登上了天安门城楼。跟在毛泽东后面的就是手拿红宝书的林彪,这已经是“文革”以来的既定模式了,有毛泽东在场,必定有林彪随后。第三个出来的才是周恩来, 紧接周恩来后面的是康生、江青、董必武……

给人一种很明显的感觉就是,与1966年登上天安门城楼接见红卫兵时相比,毛泽东的精力和神采都不如那时了。

当天下午,部分领导人又到劳动人民文化宫和北京市群众一道游园。但毛泽东、林彪没有去。

这天晚上有盛大焰火晚会,烟花燃放就放在天安门广场。按规定,中央领导人都要出席晚上的盛会。

夜幕终于降临了。天安门广场上开始人声鼎沸,锣鼓喧天。中央领导人陆陆续续来到城楼上,他们先坐在大殿的休息室里休息。不一会,毛泽东也走进大殿的休息室,微笑着面对起立相迎的中央领导人,挥手致意。然后他径直走到屏风后面坐下来休息。西哈努克亲王和夫人双手合十向毛泽东问好,坐在毛泽东身边谈话。

突然,门口一阵拥动,周恩来大步流星走了进来,人们惊奇地发现周恩来身后跟着大大咧咧的陈毅。

周恩来将陈毅带到屏风后面见毛泽东。毛泽东迅速抬起头来,凝目细望,咧开嘴笑了。他要站起身,但被陈毅按住。

“身体怎么样啊?”毛泽东一向言简意赅,这次却问了两句意思相同的重复话:“恢复得好吗?”

陈毅身患直肠癌,术后恢复不久,用力拍拍厚实的胸脯:“恢复得很好,主席!”

毛泽东望着陈毅由衷地笑了。自庐山会议之后,毛泽东对陈毅等老帅们的态度发生了根本性的变化。

从城楼休息室出来,毛泽东坐在城楼中间圆桌的东首,紧挨着的是西哈努克亲王,董必武坐在西哈努克右侧……最西侧的位子怎么空着?这时新华社摄影记者杜修贤才发现林彪还没来。毛泽东略略地抬了抬头,朝对面的空座位瞥了一眼,又侧过脸和西哈努克谈话,仿佛根本就没在意那座位还空着。

终于,林彪慢条斯理地走进大家焦急万分的视线里。5月的天,他披着一件军呢大衣,皱着眉,一脸枯寂的样子。

林彪落座后,一句话也没说。和近在咫尺的毛泽东没有握手,没有说话,甚至没有看一眼,只是一味地耷拉着焦黄的脸……

拍摄一般要等正副统帅交谈时才开始。拍电影的人还在对着毛泽东的方向调试镜头。不知怎的,杜修贤被眼前的瞬间吸引住了,鬼使神差地立在董必武的侧面,拍了一张主桌的全景。杜修贤看到人物表情特别是林彪的表情没有进入他所需要的欢乐情绪,只好放下相机,没有再拍,到别处找镜头了。

当杜修贤再慢慢地踱到主席桌边准备拍摄时,他呆住了,林彪怎么不见了!他没有意识到那个鬼使神差的“瞬间”已成为今晚绝无仅有的独家新闻。毛泽东不动声色,和西哈努克亲王继续谈话。毛泽东的头由右侧扭向左侧,目光扫过对面的空座位,没有停留,没有疑问,没有寻究……

警卫员一溜小跑报告周恩来,林彪回家了。

事情并没有就这样结束。很快,周恩来把当天拍电影和拍照片的杜修贤等人叫到城楼的一侧。

“毛主席和林副主席在一起的照片和电影你们拍摄了没有?”周恩来一脸严肃,劈头就问。

“啊呀,我们哪儿知道他坐几分钟就走?还没有来……”

“老杜你照了没有?”

“就照了一张。”杜修贤吓得说话都有点哆嗦。

“电影拍摄到主席和林副主席一起的镜头吗?”

“没有……”电影摄影师回答声音很小。

不知谁这时小声嘀咕了一句:“我们想等主席和副主席交谈的镜头。”

周恩来火了,一手插腰,一手在空中舞了个弧形。“等他们交谈?什么时候新闻拍摄规定要等领导人交谈才能开机?记者就是要眼快手快,会抢拍。新闻就是时间,新闻等得来吗?”

杜修贤跟周恩来这么多年,头一次见他发这么大火。

最后,周恩来叫住了杜修贤。“老杜,你快去把那张照片冲洗出来,现场的拍摄任务交给其他同志。”

夜已经很深了,西花厅总理办公室的灯还亮着,杜修贤轻轻推开门走进去,把照片交给了周恩来。

周恩来审看着照片,看得出他对这张照片也不满意。

5月2日,报纸出来了,仅此一张的照片登在头版头条,标题用醒目的黑体字压着《我们伟大领袖毛主席和他的亲密战友林副主席同柬埔寨国家元首、柬埔寨民族统一阵线主席诺罗敦·西哈努克亲王和夫人在天安门城楼上一起观看焰火》。

当晚,这张照片也定格在电视新闻里,谁也没有发现这只是一张瞬间的照片。

从那以后,毛泽东再没有气宇轩昂地登上天安门城楼。