佛教石造像拓本的题跋艺术与收藏

萧 依

造像是中国古代宗教雕塑艺术的一个类别。佛教造像是随着佛教传入中国而产生的,最早出现于汉,盛于南北朝,成熟于唐。依造像材质不同,可分为铜、石、铁、木、玉等造像;依造像内容不同,可分为佛、菩萨、罗汉、护法等造像;依造像手法的不同,可分为高浮雕和浅浮雕造像;依造像数量不同,可分为单体造像和石窟造像。

佛教石造像以南北朝造像最具代表性。南北朝时期,政治混乱,社会复杂,人民心里彷徨迷茫。值此之际,佛教的教理教义广为士大夫和群众所接受,可安定人心,使人在乱世中得到一丝心灵的安慰,这正是人们所期望的。同时,佛教也益于统治者的统治,于是佛教在统治者的倡导下,被发扬光大。“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”便是南朝尚佛之写照。南北朝造像就是在这样的社会背景下而盛行。天下处处开凿造像,像云冈石窟、龙门石窟便是当时的杰作。全国这类大小石造像不计其数,在造像中有一类造像以其独特的造像方式和多元的文化内涵而光耀千古。这便是佛教供养石造像。这类造像也是我们这里所谈的主角。这类造像有以下几个主要特点:

一是造像手法受汉代画像石手法的影响,采用减地阴刻。这与中国古代传统雕塑手法一脉相承。如:北朝赵安香造像背面图案即用此法。

二是造像题材多为佛教故事,加强了石造像的文化信息和内涵,如:北魏赵安香造像所刻的是“马白惜别”的佛本生故事中。

三是造像形式丰富,往往多种手法并用,既有中国传统的类似汉画像石刻法的减地阴刻,又有受犍陀罗艺术影响的高浮雕或圆雕。如西魏吉长命造像。

四是都有题记。这些题记是中国书法的瑰宝。题记真实反映了当时的社会现状,文化取向,文字状态,书法风格。较为典型的是龙门二十品,以文字名重天下,其实不过是造像的题记。

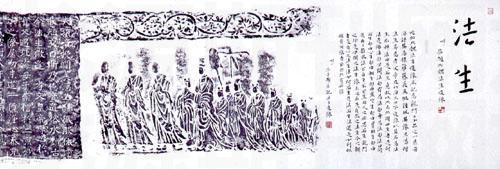

五是人物造型上,南北朝造像已经明显中国化。首先是衣着的变化,不再是袈裟或偏衫,而是衣袂飘扬的冕服或中国长袍。如“法生造像”“北魏礼佛图”等中的人物,明显具有这种变化的痕迹。

六是反映当时佛教的教规教义的变化,如“王元燮造像”等多种造像都提及“愿赴龙华”,即愿往生弥勒菩萨的龙华三会,这说明当时人们信奉弥勒菩萨占据主流,而时至元代,大方广佛华严经盛行,元代造像则多为华严经变和华严会上佛菩萨。而如今则多是“愿往生西方”,造像多是阿弥陀佛。

而这些造像毕竟只能呆在一处,流传面也十分有限。如同中国古代名碑一样,因拓本的发明使用,使其艺术大放异彩,流布天下。

所谓拓片原是指将碑铭中的书法作品采用捶拓的方法留于纸上,拓片是碑铭的纸本翻版。这一技艺用于造像,又创造了独一无二的艺术品种——造像拓本。造像拓本是石造像艺术的二次艺术升华,其本质是将立体浮雕变化为平面画面,将中国特有的纸墨精神融入其中。拓法的不同,拓工技艺的差别使造像拓片丰富多彩。如本人收藏的北魏吉长命造像,主像为立体高浮雕,采用淡墨拓法,将主像神态、表情、衣着饰物拓于纸上,龛边的图案、题记采用乌金拓法,书法精神跃然纸上。这种由立体向平面的转换是造像捶拓技艺使然,它同时创造了造像艺术另一不同面目。

当石造像拓本出现后,尤其是与造像附带的文字题记同在的拓本,为文人藏家所追捧。书家或藏家则以自己的方式在造像拓本上留下各种题跋。这种造像拓本与书法相结合的艺术品,形式感强,内涵丰厚,艺术积淀深,为文人所钟爱,自古受到藏家重视。

但做为一名书家,要在造像拓本上题跋,却需谨慎行事。就我个人对造像拓本的收藏与题跋的经验而言,首先要明确一点:题跋虽在造像拓本中十分重要,但要分清主次。主体是造像拓片,题记只是锦上添花,不可喧宾夺主,这是总的原则。

其次要深入研究造像拓本的佛教内涵,即是什么的问题。是哪尊佛造像,还是哪部经变,是哪个故事,是何方供养。如“北魏赵安香造像”拓本中刻画的是佛本生故事中“白马惜别”的一段故事。正中刻一株枝繁叶茂的菩提树,树上部立一支迦棱频迦鸟,树下刻世尊赤足打坐,头戴花冠,上身袒露,下着长裙,俯首作言语状。右下方刻一卧姿骏马,探首伸舌欲舔世尊的脚面,将与世尊惜别。世尊面前侍立一位戴花冠的菩萨和供养人,旁刻“赵安香侍佛时”和“邑子程世兴”的题记。围绕佛的周围,上部刻两个翱翔的飞天,前刻有一头大象和持勾的驯象人,使画面更加烘托出了世尊出家成佛的庄严气氛。佛之背后刻有一个护法狮子和供养人,旁题“邑子张兴祖”,“邑子张洪起”。但出于造像者的艺术思维,在安排画面的构成时,仍然采用了汉代画像石的手法,自天至地,巧妙穿插,人物、动物自然结合,既有佛教的庄严之感,又有汉画像石艺术的浪漫手法。以朱砂拓之,展于纸上,使人感到浓重的佛教色彩和醇厚的历史气息。

三是要审视拓本的艺术形式,色彩构成,慎重下笔。

在题跋方式方法上主要有三个要点:

其一,要注意拓本所描述的佛教内容,然后进行文字组织。如朱拓“北魏赵安香造像”画面为立式,画面盈满,内容丰富,主体是释迦牟尼佛坐于菩提树下,做思维状,白马于前跪拜惜别。若在拓本上方空白直题“白马惜别”则过于直白,内涵不够,作为佛弟子,庄严佛国似乎更重,故书写“南无本师释迦牟尼佛”佛号,使人安心,庄严的气息由此而生。下面空白处则以小楷对造像加以描述、说明,重在说明故事内容,艺术评介及其价值。

其二,要注意题跋画面的平衡。如“唐神台山大觉寺众信士海上求佛”造像碑的题跋,这种要求画面平衡感觉就十分明显。首先其是残碑,在题跋时上可齐纸,下至拓片不齐的画面。长长短短,因残而行。画面本身字小,主像又是白描线刻,份量不重,故题写字体不宜太大。整体画面以墨色为主体,故于左右各以朱砂小字成块题出,既丰富画面,又有一种平衡之感。

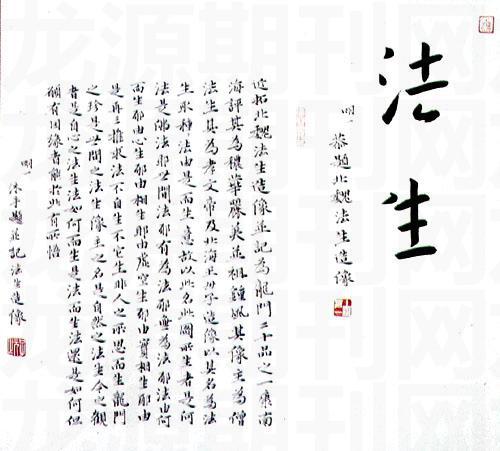

其三,要注意题跋的节奏。在题跋中往往无规律可言,但总体上一定是遵循一般的艺术规律。画面之中的节奏感对于拓本而言,即白黑的比例与其空间位置关系。题跋时不论是字的大小,均是以色块状态来看待。这种节奏是一种平衡幽静,似一曲轻音乐,给人以安静恬淡之感,在其中感受佛造像给人所带来的法喜和轻安。如在法生造像的题跋,以大字法生二字开头,有稳重的份量,又有深刻的内涵,继以小字题写,这一块上方留白,色块下沉,然后是造像拓本,先是人物,线条优美,衣带飘扬,给以动感,中间是造像题记,拓本后面题写小字,气畅居中,以平稳结束。题跋与造像、题记三者有机结合,相得益彰。

这三方面不是机械的组合,而是密不可分的有机统一。何时使用何种技巧,实在是对题跋者整体素质和艺术感觉的全面考量。这要求题跋者既有对中国传统文化的理解,又要具备佛教的专业知识,既要有书法的基本功底,又要有中国绘画构图意识,乃至对中国古典哲学的认知。同时也要有收藏鉴定的眼光,因为造像拓本本身的艺术价值和利益驱动的原因,赝品出现,鱼龙混杂,所以,要具一双慧眼,方可沙里识金。

谈到佛造像拓本的收藏,尤其是爱好者要慎之又慎。人们往往关注这类造像拓本在拍卖会上价格不菲,且渐入佳境,为人追捧,成为收藏界的又一新宠。其实这里也是玄机重重。

前面谈到的供养石造像的几个特点,这即是其特色当然也是鉴定的依据。收藏者关心的往往有两个问题,一是真假的问题,二是价值的问题。真假的问题则是其核心。在某种意义上讲真假决定价值。影响石造像拓本的价值因素主要有四方面。其一,存世量的多少。拓本存世量是价值的主要因素之一。如有些拓本传至今日,原石已毁,人们仅能从拓本中见到石造像的痕迹。这类拓本价值自然很高。其二是史料价值。石造像体现的是造像时代的特点和时代精神,从中可以获取那个时代的某些历史信息,其价值不言而喻,自然高。如本人所藏的北魏法生造像,在其题记中可以看出当时的社会政治气候,正值北海王时期,北海王尚佛,天下尽造佛像,法生比丘亦受其泽,为王母子造像,纵北海王昏庸,但天下还是为其祈福,歌功颂德。人们可以从中了解那个时代,所以这类造像拓本具有史料意义,价值不菲。其三是艺术价值。造像的艺术水平是影响其拓本价值的又一因素。造像的艺术水平是指其造型的准确精美程度,反映的时代精神与特色。如本人收藏的“赵安香造像”、北魏孝明帝时期的佛龛楣上的飞天造型,极具艺术性。飞天衣裙飞舞,彩带飘扬,随风而动,自下而上,或伎乐,或散花,表现出佛世界的欢快与庄严。其造型能力之高,动感十足,令人赞叹,是件不可多得的艺术精品,其拓本自然是受藏家追捧。其四是拓工的精粗。好的拓本自然具备价值,拓片的过程是立体浮雕造像向平面纸上转移的过程,是造像艺术的二次加工,因此捶拓的手法与拓工的精粗使同一造像的拓本价值差距很大。好的拓工能把原石的精神实质表现出来并发扬其艺术特点,次的拓工则尽是随形而就,甚至形不能全,难以反映造像原貌。

不多日前,一位藏友拿来一张北魏韩小文造像墨拓本,很兴奋,告诉我这是他花了700元买到的。我看后把我花了1200元购得同一造像的不同拓本给他看,没等我说,他便自认不如多花些钱买我收藏的那种了。原因是:造像拓工相差悬殊,既然拓片是造像艺术的二次加工,那么拓工直接关系着其二次加工的艺术性,拓工好坏,对其本身的价值自然影响巨大。这只是一例,目的是告知藏者不可轻视影响收藏的每一个环节。

拓本收藏不仅要看其价值和艺术特点,也要看个人爱好。个人爱好是选择造像拓本主要倾向之一。把个人爱好和收藏、题跋与书法,融二为一,倒是人生的一件乐事。石造像为人类留下弥足珍贵的财富,造像拓本又是中国传统艺术的一朵奇葩,留与后人,供人欣赏、收藏,日久弥香。(责编:孙达)