大学生学习行为及其影响因素的实证研究

——基于浙江省A大学802名学生的问卷调查

林 云,梁雄军

(1.台州职业技术学院教务处,台州 318000;2.浙江理工大学经济管理学院,杭州 310018; 3.台州学院经贸管理学院,台州 318000)

一、研究问题的提出

行为,在心理学上泛指有机体外现的活动、动作、运动、反应或行动[1],也指人们受思想支配而表现在外面的活动[2]。依据心理学“需要激发动机—动机决定行为”的一般原理分析,学习动机是激励大学生学习行动的内在原因,是产生学习积极性的内部动力[3]。从这一意义讲,发奋进取的学习行为表现,是大学生具有明确学习目标需求和良好学习积极性的体现。

随着我国高等教育由精英教育向大众化教育转型[4],全国普通本专科招生数由 1999年的 92.4万增加到2008年的599万人,高等教育毛入学率从10.5%提高到 23%[5]。但高校扩招,入学门槛降低,加上一些高校教学设备、师资力量跟不上,影响到教育质量[6]。有分析表明,大部分大一学生不像高中时有升学压力,学习上应付了事;到大三时开始注意自己的发展方向,努力寻找一份称心如意的工作[7]。这已导致许多大学生成绩不良、能力不足和精神空虚。

针对大学生日趋严重的应付考试混文凭等现象[8],一些学者运用“双因素理论”进行学理分析[9]。有的研究者从“努力程度、学习态度、教师影响和校园环境影响”四个维度进行问卷调查[10],分别提出激发和调动大学生学习积极性的对策;有人建议,激励和帮助学生在探索研究中获取知识、培养能力,调动学生的主观能动性[11];也有人主张,积极构建融“教育、管理、服务、发展”为一体的发展型学生工作模式,促进大学生持续、全面、和谐发展[12]。

诚然,关于大学生学习行为及其影响因素的上述有限调查研究虽为后人研究分析提供了可鉴之处,但在方法上多属缺乏实证数据支持的思辩性研究,或虽属实证研究但分析尚欠深入。本研究利用一所地方性高校浙江省A大学 802名学生的问卷调查数据,就大学生学习行为及其影响因素展开实证分析。

二、调查方法与统计说明

问卷调查采用分层随机抽样方法,于 2007年 4月至 6月在拥有万名学生的浙江省 A大学各院系的各个班级进行。共发放调查问卷 900份,收回问卷 862份,问卷回收率为 95.78%;其中有效问卷 802份,有效问卷回收率为89.11%。

调查问卷由反映学生个体特征、学习状况和在校感受等二部分内容组成,同时为有兼职 (挣钱或积累工作经验,下同)经历的学生单独设计了 6个兼职感受的变量。其中,名义变量 20个,7点 (间距)量表的变量(问题)91个。

本研究对调查问卷 7点量表的定义是:1为“非常赞同”、2为“同意”、3为“基本同意”、4为“说不清”、5为“不太同意”、6为“不同意”和 7为“极不同意”;统计量平均值越小,表示评价程度或认同水平越高。借助 SPSS 11.5分析处理问卷调查数据。

三、问卷数据的统计描述

1.被调查学生概况的统计描述

接受问卷调查的802名学生分布在A大学6个类别的 35个专业,其中:男生 334人,女生 468人;大一248人,大二 318人,大三 132人,大四 104人;在校期间,未从事过兼职活动的 336人,曾兼职的 341人,调查时仍在兼职的 125人;认为家乡青年人在当地非农产业找工作比较容易的 158人,一般的 444人,不太容易的200人。

2.问卷变量(问题)的因素分析

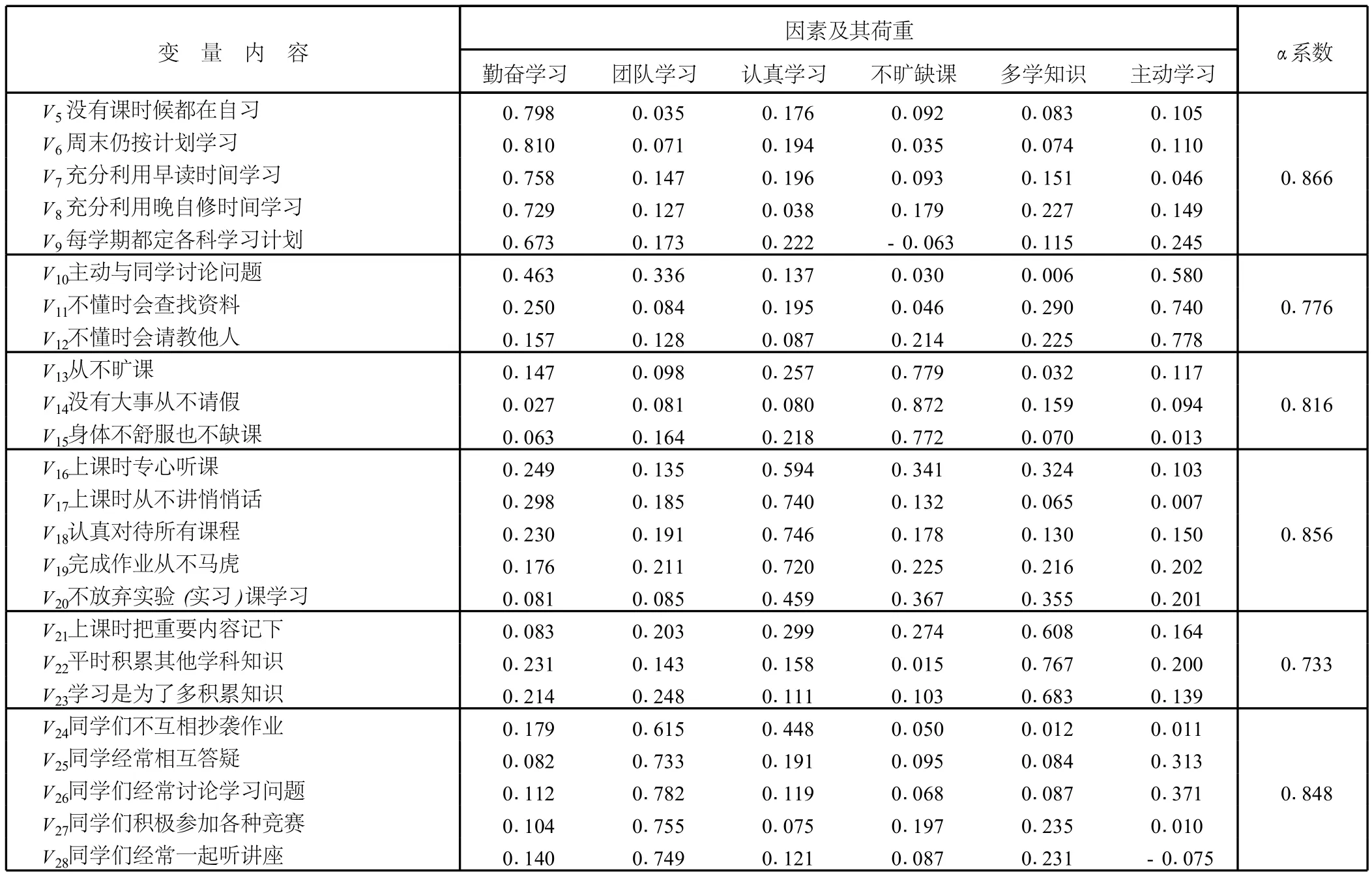

(1)学生学习行为。该维度由表 1的 28个变量组成 6个因素,分别命名为“勤奋学习”、“团队学习”、“认真学习”、“不旷缺课”、“多学知识”和“主动学习”,解释了 68.54%的总变异。

(2)教学管理与学习状况。该维度由 18个变量组成4个因素,分别命名为“入学指导”、对校方的“奖励评价”、“学习成绩”和“游戏消遣”,解释了 66.06%的总变异。

(3)学生学习环境。该维度由 20个变量组成 6个因素,分别命名为“文体条件”、“学习条件”、“校园环境”、“住宿评价”、“膳食评价”和“图书馆评价”,解释了 72.62%的总变异。

表 1 学习行为变量的因素分析及因素内变量一致性分析结果

(4)教师综合素质。该维度由 14个变量组成 3个因素,分别命名为教师“敬业程度”、“能力水平”和老师“关心学生”,解释了 68.88%的总变异。

(5)深造、就业与兼职。该维度由 14个变量组成4个因素,分别命名为“准备深造”、“就业预期”、“兼职收获”和兼职“影响学习”,解释了 69.55%的总变异。

从所获 23个因素的所有荷重和一致性系数 (α)等统计量看,以上因素分析具有较高信度与效度,且这些因素与中国高校大学生求学满意度测评体系[13]的相关指标类同或相似。

3.因素的描述统计分析

表 2的统计量(平均值)说明,被调查大学生总体上认为:自己没勤奋学习,团队学习风气不浓,谈不上认真、主动学习,基本上不旷缺课,能注重多学知识;不太认可入学指导工作,对学校奖励方式及结果的评价不置可否,对自己学习成绩并不看好,认为玩游戏消遣并不影响学习,学校文体活动条件较差,对学习条件、校园环境、住宿膳食未予肯定评价或不太认可,对图书馆服务的肯定程度相当低;对任课教师敬业程度和能力水平仅给予稍微一点肯定,认为老师(含辅导员、班主任)关心学生很不够;继续深造准备很不明显,没有丝毫乐观的就业预期;有兼职经验的学生感到在校学习期间兼职的收获比较大,且兼职一般不太会影响学习。

表 2 全部因素的描述统计结果

四、线性回归估计及分析

1.影响“学习行为”因素的回归估计及分析

我们分别以学习行为维度各因素和“准备深造”为因变量,用其他因素作自变量进行线性回归估计(见表 3的 7个模型),并对回归结论作必要分析。

(1)属于中性略偏差评价的“入学指导”因素对大学生的“团队学习、认真学习、不旷缺课”等三类学习行为和“准备深造”仍有非常显著或显著的正向促进作用,说明学校加强入学指导工作,更能调动学生的学习积极性,强化学生良好的学习行为。

表 3 影响“学习行为”因素的回归结果

续表

(2)学习环境维度各因素 (除“住宿评价”外)与大学生“勤奋学习、团队学习、认真学习、不旷缺课、多学知识”等五类学习行为有着程度不同的因果关系。其中:较差的“文体条件”抑制着“多学知识”行为;一般的“学习条件”也能激发大学生“勤奋学习”和“认真学习”行为,而评价肯定程度低的图书馆服务所产生的效应刚好与之相反,但也能帮助大学生“准备深造”;评价不太好的膳食状况尚能发挥类同于“学习条件”的作用,却轻微增加了大学生“旷缺课”行为;普通的“校园环境”同样会支持大学生“团队学习、不旷缺课和多学知识”等行为。表明学校管理当局亟需改善那些有碍学生努力学习的学习环境。

(3)得到稍许认可的教师“敬业程度”因素,显著增进大学生“团队学习、认真学习、不旷缺课、多学知识、主动学习”等五类学习行为;而认可程度又稍低的教师“能力水平”因素,仅对学生的“认真学习”行为产生少许正向影响;虽未被认同的老师“关心学生”因素,却在增强学生“勤奋学习、认真学习、主动学习”和“准备深造”行为的同时,也强化着同学的“旷缺课”行为。充分说明教师敬业精神对学生学习行为具有很大影响力,同时也反映出教师目前的教学能力和水平还不足以激发学生的学习热情。另外,老师“关心学生”与“不旷缺课”负相关,可能是任课教师未认真抓到课率和辅导员老师对旷课行为迁就有关;如果老师给予同学更多的关心指导,可能既会增强学生学习自觉性,也会减少旷课情况。

(4)很不明显的“准备深造”和不乐观的“就业预期”因素,几乎对大学生的全部学习行为因素产生非常显著的正向作用。表明:无论是有一点点的深造动机,还是明显的就业压力,都会构成对大学生学习的激励。

2.影响“学习成绩”和“就业预期”因素的回归估计及分析

利用 446个有兼职经验的样本进行回归估计,结果如下。

(1)对“学习成绩”的影响因素。由表 4(模型 8)知,在校有兼职经历的大学生“勤奋学习、主动学习、认真学习”的行为和他们的“兼职收获”,都会促进“学习成绩”提高,而“不旷缺课”却给“学习成绩”带来负效应;所有教师素质、学习条件和教学管理因素均未对大学生“学习成绩”产生影响。联系教师素质未能影响学习成绩的情况,对“学习成绩”与“不旷缺课”呈负相关的解释可能是,一次不落地去听某些责任心不强、能力水平较低的教师讲课,是浪费时间,还不如通过旷缺课进行自学,提高成绩。而兼职收获有助于增强课堂学习的理解能力,自然对提高学习成绩有裨益。

表 4 影响“学习成绩”因素的回归结果(模型 8)

(2)对“就业预期”的影响因素。在表 5(模型 9)中,“入学指导”、“准备深造”、“认真学习”、“兼职收获”、“奖励评价”等因素,对在校有兼职经历大学生的“就业预期”都有显著改善的功效,但“不旷缺课”因素的作用却反之;所有教师素质和学习条件因素均未对大学生“就业预期”产生效应。我们给出的解释是:一方面,兼职收获体现了学生的实际工作能力和工作经验积累,与目前用工单位对应届大学生的期望与要求相一致,有利于改善大学生的就业预期;另一方面,通过深造,也会增加大学生的就业选择机会与竞争力,这可从近年来一些预计找工作难的大学生普遍选择深造的现象中得到印证。

表 5 影响“就业预期”因素的回归结果(模型 9)

以上分析及检验结果表明,回归结论具有良好信度和效度,且验证了研究假设;同时,本研究亦符合整合“环境变量、学习动机、学习策略与学习成就关系”的研究要求[14]。

五、对策建议

(1)进一步确立服务地方经济社会发展的办学理念。地方性大学,包括高职院校,其存在的价值在于为区域和地方培养大批应用型高级专门人才,应立足本地经济和社会发展需要[15],突出“地方性、应用性/实践性、高教性/职教性、综合性”办学定位,调整专业课程设置、改革教学评价方法,强化师资队伍建设,创造地方教育特色,改善教学管理工作、激发学生求知热情,提高人才培养质量、提升办学水平声誉,使自己随地方经济社会的发展而发展壮大;同时,要主动寻求多种合作方式,共同建设科研工作平台,不断提供地方政府和企业需要的应用性成果,争取成为地方经济和社会发展的促进中心,推动、引领地方经济和社会发展与进步[16]。学校有地位,老师更有作为,学生更能得到成才和就业的机会,其学习欲望也更能被激活。

(2)大力加强敬业爱岗的“双师型”队伍建设。以培养适应区域与地方需求的人才为己任的地方高校、高职院校,必须造就一支既会教书搞科研,又能解决生产、经营、管理、建设和服务等实际问题的“双师型”队伍。要采取各种措施,帮助在职教师深入社会、参与实践,在解决具体问题中增强工作能力,积累工作经验,提高理论应用实践的水平;引进、选调、返聘具备“双师型”条件的人才;从公共管理部门、企事业单位和自由职业者中物色“双师型”人才并聘为兼职教员;在兄弟院校间互聘“双师型”教师,实现资源共享;还要打破框框和教条,坚持“两个欢迎、两个激发”(教师的教学深受学生欢迎并能激发其学习积极性,教师培养的学生深受用人单位欢迎并能激发其用人新需求)的标准,提高“双师型”队伍建设水平。

(3)切实重视大学生的入学指导工作。要帮助新生充分了解所学专业的社会需求,明确专业学习目标和学好专业知识技能的目的意义,培养他们的学习兴趣和良好学习习惯,锻炼自我管理能力并尽快适应大学的生活;加强对大学生的社会责任意识、精业敬业意识和求真务实意识教育,努力构建奋发向上、刻苦勤勉、一丝不苟、严谨踏实、注重实践、真切体验、大胆怀疑、潜心探究的校园文化和学习行为规范,指导大学生结合课堂教学积极开展各种社团活动,增强大学生的自主观念、团队精神和合作理念。建议改大学的“始业教育”为“入学指导”工作,丰富和拓展指导工作内涵,并将对大学生的职业生涯辅导贯穿于他们大学生活的始终,促使大学生在校期间保持良好的学习行为和学习状态,在学习知识、训练能力中完善人格。

(4)积极为大学生参加社会实习创造条件。培养应用型人才,必须面向实际、注重实践,除课堂教学联系实际、增加校内实习课时外,更要让学生深入基层广泛开展学习各类专业技能的实习实践,有条件的还要组织学生参与科研。要加大实践体系和实习基地网络建设力度,为大学生完成各阶段、各环节的实习实践创造条件;要引导、鼓励学生充分利用假期和周末,独自或小群体自行实习或从事兼职活动。通过系统的社会实践,让学生不断了解现实、领悟人生、感受工作、体验职业、磨练意志、调整心态、实习技术、修炼才能,使他们知晓职业行为、体会一专多能、端正就业思想、修养从业道德,为将来顺利转换社会角色、开始职业生涯奠定基础,同时,也使学校为社会输送大批有知识才能又有良好品行的人才的愿望得以现实。

总之,高校为社会造就合格的高级专门人才,需要积极构塑大学生优良的学习行为,而大学的办学理念和办学力量却是影响大学生学习行为的重要外部条件,因此,首先必须努力提升和建设到位。

注 释:

①为节缩版面,本文仅保留学习行为因素的分析结果;需要完整因素分析数据的人士,请向作者索取。

[1] 夏征农.辞海 [Z].上海:上海辞书出版社,2001:958.

[2] 中国社科院语言研究所.现代汉语词典[Z].北京:商务印书馆,1984:1291.

[3] 唐点权,刘林.重庆市高校学生学习管理制度与执行情况[J].重庆大学学报:社会科学版,2001(4):129.

[4] 邬大光.高等教育大众化的理论内涵和概念解析[J].教育研究,2004(9):20-24.

[5] 冯建华.大学扩招十年成就与问题[N].中国社会科学报,2009-07-01(1).

[6] 袁祖望.走出高校扩招的认识误区 [J].现代大学教育, 2001(3):36.

[7] 郑乐琳.当代大学生的学习动力分析及激发措施[J].山东教育学院学报,2005(4):24.

[8] 邓瑾轩.运用行为科学中的“双因素理论”,调动大学生的学习积极性 [J].桂林航天工业高等专科学校学报, 2000(4):34,34-37.

[9] 赖志玲.双因素理论在调动大学生学习积极性中的应用[J].新疆石油教育学院学报,2003(2):110-113.

[10]王云海,武丹丹,李峰.高校大学生学习积极性的调查研究[J].中国大学生就业,2006(12):62-63.

[11]赵晓霞.大学本科研究性学习的特征[J].现代大学教育, 2006(5):106-107.

[12]冀学锋.论高校发展型学生工作模式[J].高等教育研究, 2006(6):98-101.

[13]常亚平,侯晓丽,刘艳阳.中国高校大学生求学满意度测评体系和评价模型研究[J].高等教育研究,2007(9):82-87.

[14]范春林,张大均.学习动机研究的特点、问题及走向[J].教育研究,2007(7):76.

[15]邓岳敏.论大众化进程中精英教育的危机:高等教育规模扩张的视角[J].高教探索,2005(5):20-21.

[16]刘献君.建设教学服务型大学:兼论高等学校分类[J].教育研究,2007(7):32-33.

- 天津大学学报(社会科学版)的其它文章

- 《尚书》、《周礼》

——中国古代城市规划与风水理论的坟典