中国工业布局变动趋势及其主要影响因素研究——基于省际面板数据的实证分析

陈仲常,丁加栋,郭 雅

(1.重庆大学贸易与行政学院,重庆400044;2.重庆大学人口资源与环境研究中心,重庆400044)

一、引 言

区域经济差距是中国经济可持续发展过程中面临的重要挑战。中国工业发展水平的地区差距是区域经济差距最为重要的表现,是形成区域经济差距的重要原因[1],因此,研究中国工业布局变动趋势及其主要影响因素,对于理解中国区域经济差距的变动趋势有着重要的意义。

关于中国工业布局变迁及其影响因素的研究已有一定的成果。文玫(2004)使用工业普查数据考察中国工业在区域上的集中程度,证实了自改革开放以来,中国制造业在地域上变得更为集中[2]。金煜、陈钊和陆铭(2006)利用新经济地理学的分析框架讨论了经济地理和经济政策等因素对工业集聚的影响,他们认为经济开放促进了工业集聚,而经济开放又与地理和历史的因素有关;市场容量、城市化、基础设施的改善和政府作用的弱化也有利于工业集聚;沿海地区具有工业集聚的地理优势[3]。陈仲常、张建升(2005)通过31个省份区位商的聚类分析,证明了中国工业布局由建国初期的“南轻北重、东轻西重”逐步形成“南轻北重、东轻东重”的新格局[4]。梁琦(2003)通过计算中国制造业的空间基尼系数与外商直接投资在不同行业投资分布的相关系数,验证了外商直接投资提升产业集聚水平的理论假设[5]。

与已有研究不同的是:本文研究发现了中国工业布局呈现出“均衡—非均衡—收敛”的变动趋势,对此本文从区域政策、投资水平、对外开放和市场化水平的角度提供了解释,尤其是发现1999年后实施的西部大开发等区域经济协调发展战略使中国工业布局出现了均衡收敛趋势,这对促进地区差异缩小具有重要启示作用。

二、中国工业布局变动趋势分析

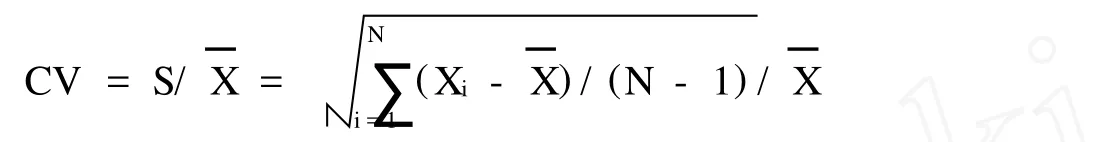

本文利用1952-2008年中国工业总产值地区变异系数来反映全国工业布局变动趋势。变异系数是衡量数值间离散程度的重要统计指标。该指标越大,反映样本数值间相对差距越大。若变异系数变小,表明样本数值趋于平均值,相对差距缩小。工业总产值地区变异系数的计算公式为:

其中CV表示工业总产值地区变异系数;S表示各省份工业总产值的标准差;X表示某省份工业产值;X表 示各省份工业总产值的平均值;N表示省份的个数。因此,本文采用中国工业总产值地区变异系数来刻画全国工业布局的变动趋势,工业总产值地区变异系数越大表明工业规模分布越不均衡。我们计算了1952-2008年各年的中国工业总产值地区变异系数,并做出了变动趋势图(见图1)。

图1 中国工业总产值地区变异系数变动趋势图(1952-2008年)

从图1中可以看出,中国工业总产值地区变异系数呈先下降后上升再下降的变化态势,中国工业布局变动趋势可大致分为三个阶段:1952-1984年的均衡趋势期、1984-2004年的非均衡趋势期和2004年后的均衡收敛期。

三、中国工业布局变动趋势的主要影响因素分析

依据对我国工业布局三个阶段的划分,我们对我国的工业布局进行了历史回顾,以便于归纳出影响我国工业布局变动趋势的主要因素,并提出研究假设。

(一)中国工业布局变动趋势的历史回顾

1.第一阶段(1952-1984年):工业布局的均衡趋势期

在中国城市经济体制改革之前,中国的工业总产值地区变异系数呈现不断下降趋势。从1952年建国之初的1.20下降到1984年的0.76,在这一时期内工业布局逐渐趋于均衡。

在这一时期中国的工业企业实行高度集权的计划经济体制,国家投资和重点项目的布局是中央调控区域发展的主要手段。建国初期,全国工业总产值的77%集中于东部沿海地区,广大的西南和西北地区几乎没有什么现代工业,为了实现国民经济的均衡发展,推进内地工业化的进程和满足国防安全的需要,这一时期国家投资的地区布局曾出现了两次大规模的向西推进,第一次是在“一五”计划时期(1953-1957年),第二次是在“三线建设”时期(20世纪60年代中期到70年代初期)。根据陆大道等(2003)的研究,“一五”时期沿海地区基本建设投资比重为36.9%,到“三五”时期该比重下降到26.9%,而内地则由46.8%上升到64.7%,沿海地区与内地基本建设投资量比值也由“一五”时期的0.79下降到“三五”时期的0.42,显然这段时间内,国家的工业项目主要投资在内地[6]。

2.第二阶段(1984-2004年):工业布局的非均衡趋势期

中国城市经济体制改革之后,中国的工业总产值地区变异系数不断攀升。从1984年的0.77上升到2004年的1.19,工业布局的区域性差异不断扩大,国民经济发展的非均衡趋势问题突显。

1984年施行城市经济体制改革后,特别是1992年党的“十四大”明确提出“我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制”,市场取向的改革,激励了企业的活力[7],资源在全国范围内流动和配置效率不断提高。此外,其间实施的沿海对外开放政策,即从“四个特区”至“十四个沿海港口城市”,再到“三个沿海经济开发区”,东部沿海地区取得了先发的优势。本文通过比较分析1984年城市经济体制改革之后东、中、西部地区的市场化程度和对外开放度,可以得到进一步的说明。

表1 非公有工业产值比重的区域结构比较 (单位:%)

表1显示,1988-2004年中国私营工业企业和外资工业企业的工业总产值比重在不断地上升,而且这类企业主要聚集在东部地区。1988年全国非公有制经济工业总产值比重为13.87%,其中东部地区占74.88%,中、西部地区分别占16.32%和8.8%。到2004年全国非公有制经济工业总产值比重增加到52.43%,其中东部地区占83.6%,而中、西部地区分别只占10.63%和5.77%。可见,这段时期内东部地区的市场化程度要远远大于中、西部地区。

此外,本文根据《新中国五十年统计资料汇编》和《2004年中国经济普查年鉴》的数据计算了1988年、1996年和2004年东、中、西部地区的对外开放程度情况。对外开放度用外贸依存度指标加以衡量,结果显示:东部地区的外贸依存度一直都高于全国平均水平,而中、西部地区的外贸依存度则低于全国平均水平。东部地区外贸依存度从1988年的28.61%增加到2004年的87.99%,增幅为207.55%,而中、西部地区外贸依存度则分别从1988年的6.17%和5.83增加到2004年的11.85%和12.85%,增幅分别为92.06%和120.41%。可见,这期间东部地区对外开放度远远高于中、西部地区,而且增幅最大。

在市场化和对外开放的影响下,结合东部地区的区位优势和优惠政策,以及我国劳动力成本在国际上的相对优势,使得东部地区能够承接国际产业转移,并逐步发展成为我国吸收外商直接投资的集聚地和外贸出口的重要基地。工业集聚在东部地区,导致了工业总产值地区变异系数不断上升,工业布局趋于不均衡态势。

3.第三阶段(2004年之后):工业布局的均衡收敛期

1999年后实施的西部大开发等区域经济协调发展战略初见成效,中国工业总产值地区变异系数从2004年的1.19下降到2008年的1.13,工业布局开始向均衡方向收敛。

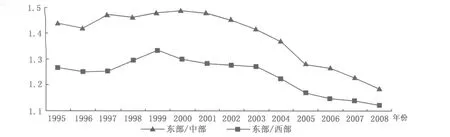

由于西部大开发等区域经济协调发展战略的实施,加大了对中、西部地区的投资,并实施了财政税收等优惠政策,使得中、西部地区投资环境得到改善和效益得到提高,此外,随着东部沿海地区产业的集聚,导致土地和能源供应紧张,要素成本上涨。本文通过结合东部与中、西部地区的制造业相对工资水平变化和区域生活成本两个因素,来分析区域间产业布局的变化,为此本文利用《中国劳动统计年鉴》数据计算了1995—2008年我国东部与中、西部地区制造业平均工资比值,并做了变动趋势图(见图2)。

图2 我国东部与中、西部地区制造业平均工资比值变动趋势图(1995-2008年)

图2显示了1995-2008年期间我国东部与中西部地区制造业平均工资差距变动情况。从图中可以看出,我国东部与中、西部地区的制造业平均工资比值在不断地缩小,分别从2000年的1.48和1.30下降到2008年的1.19和1.12,说明了区域间的工资差距在不断缩小,再加上东部地区的各种生活成本又高于中、西部地区,因此,出现了制造业劳动力回流中、西部地区的状况。而制造业劳动力的回流很大程度上影响到了全国制造业的布局,促使产业从沿海地区往中、西部地区转移。

在以上这些因素的共同作用下,中国的经济布局正在由过去的各种要素和产业向东部沿海地区高度集中,逐步转变为由东部沿海向中、西部地区转移扩散,从而导致区域间的工业布局趋于均衡[8]。

(二)主要影响因素与研究假设的提出

根据以上对中国工业布局变迁趋势的历史回顾,可归纳影响我国工业布局变动趋势的主要因素包括区域政策、投资水平、对外开放度、市场化程度和劳动力成本,以下提出本文的研究假设并作简要说明。

假设1:制度变迁与重大政策出台是工业布局变迁的影响因素之一。

区域优惠政策有利于地区工业集聚。这集中体现在东部沿海地区率先发展战略和西部大开发等区域经济协调发展战略对于区域工业和经济的影响。

假设2:较高的投资水平有利于地区的工业集聚。

各地区的工业发展差距,很大程度上是由各地区的投资水平所决定的。在计划经济时期,主要体现为政府计划投资,而随着经济体制向市场经济体制转型,民营经济投资比重越来越大,对工业布局的影响也在加大。

假设3:对外开放度的提高对地区工业集聚有正的作用。

地区对外开放度的提高可以体现为地区进出口总额及外商直接投资的增长。改革开放后,外商直接投资更多地集聚在东部沿海地区。因此,对外开放度的提高通过本地工业企业的外贸业务和外商直接投资两个途径促使工业在东部地区的集聚。

假设4:市场化水平的提高促进地区工业集聚。

中国城市经济体制改革之后,非公有制经济得到很大发展,市场化程度不断提高,这对工业集聚有显著的促进作用,尤其是东部地区的市场化很大程度上促进了地区工业的发展。

假设5:劳动力成本是影响工业布局的重要因素。

改革开放后的一段时间内,我国劳动力成本在国际上的相对优势,促使了工业在具备地理和政策优势的东部沿海地区集聚。最近几年,东部与中、西部地区的工资相对差距在缩小,再加上区域生活成本的差异,间接促使产业往中、西部地区转移。

四、计量检验与实证分析

(一)数据指标说明与模型设定

为了对以上研究假设作实证检验,我们引入了1980-2007年30个省市的面板数据。由于重庆市1997年以前的数据无法获得,因此将重庆市的数据剔除。1980-1998年的数据取自《新中国五十年统计资料汇编》(1999年),1999-2007年的数据取自2000-2008年的《中国统计年鉴》。

本文采用区域政策、投资水平(全社会投资和政府投资)、对外开放度、市场化程度和劳动力成本作为自变量来解释中国工业布局的变动趋势。需要说明的是:劳动力成本优势是一个相对的概念,改革开放之后的一段时间内我国的劳动力成本优势是相对于国外发达国家而言的,而最近几年,主要考虑东中西部地区间劳动力成本差距,这在本文的假设5中已作出说明。因此,本文无法利用省际面板回归模型对劳动力成本因素作计量实证检验,因此本文将剔除劳动力成本因素,主要检验其余因素对各地区工业发展水平的影响情况,为此建立了以下的面板回归模型[9]:

其中,Yit表示各年度各个地区工业总产值占当年全国工业总产值的比重,这是度量工业布局的变量,一个地区工业份额上升了,说明这个地区发生了工业集聚;Poliit表示区域政策,该变量为虚拟变量,当某地区享受国家优惠政策时Poliit为1,当某地区不享受国家优惠政策时Poliit为0。考虑到1984年城市经济体制改革之后对东部地区实施的优惠政策和1999年后实施的西部大开发、振兴东北老工业基地和促进中部地区崛起等区域经济协调发展战略,1984年前中东西部地区Poliit值为0,1984-1999年期间东部地区Poliit值为1,中西部地区Poliit值为0,1999年之后东部地区Poliit值为0,中西部地区Poliit值为1。由于政策对地区经济的影响具有滞后性,因此我们选用滞后5期的政策哑变量 Poliit-5来验证区域政策对经济的影响; Govit表示的是政府投资水平,采用各年度各地区基本建设投资额占当年全国基本建设投资额比重来度量,该指标越大,说明政府投资水平力度越大;Investit表示各年度各地区的社会总投资水平,采用各年度各地区固定资产投资额占当年总投资额的比重来度量,该指标值越大,说明地区的投资力度越大。NXit表示各年度各地区的对外开放度,采用各年度各地区的进出口总额占GDP比重来度量,该指标值越大,说明地区对外开放度越高;M arketit表示各年度各地区的市场化程度,采用各年度各地区非公有制经济工业产值占当年全国工业总产值比重来度量,该指标值越大,说明地区市场化程度越高。其他希腊字母表示常数项、变量的系数和残差。

(二)实证结果分析

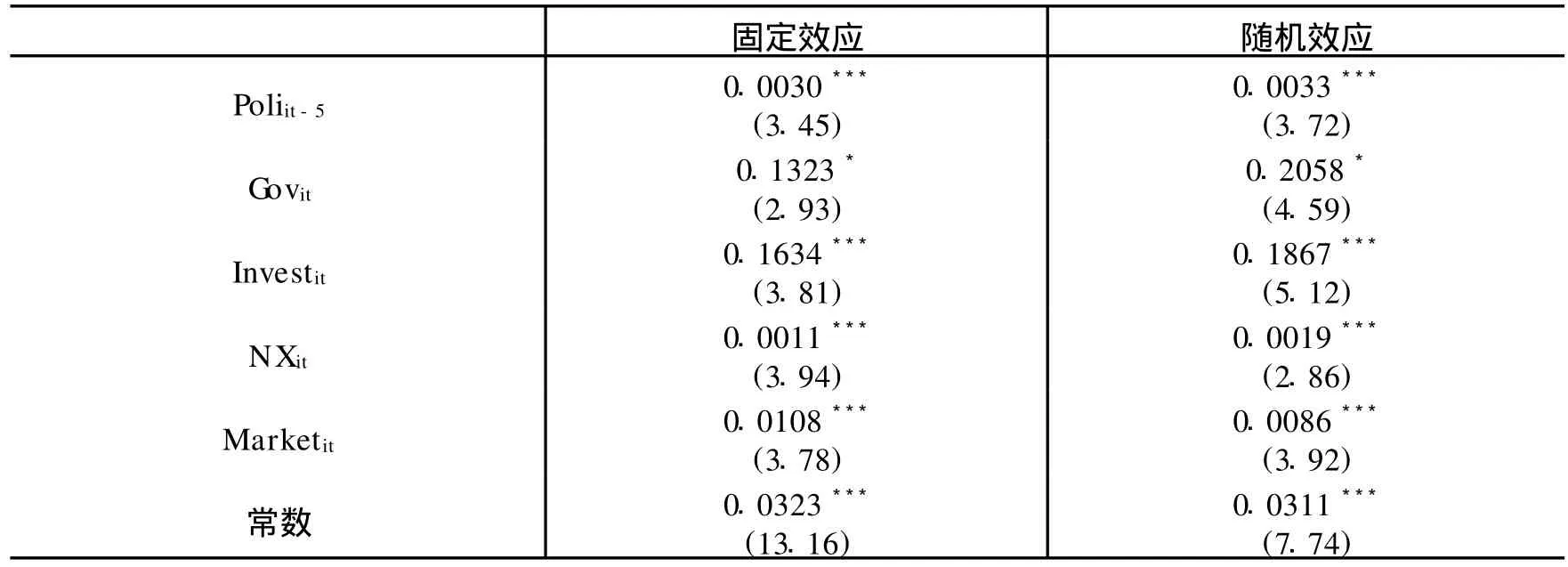

本文对以上模型分别采用固定效应和随机效应模型进行回归,见表2,并采用 Hausman检验得出个体效应与解释变量并不相互独立,因此采用固定效应模型。

表2 固定效应和随机效应实证检验结果

由表2可看出,在对上述模型的检验中,除了政府投资水平因素在10%的置信水平上显著外,其余指标都在1%的置信水平上显著。由实证检验结果可以看出,区域政策因素对各地区的工业发展水平会产生正向的影响。根据固定效应模型的检验结果,当某一地区在5年前享受优惠政策时,其当期的工业总产值占全国工业总产值的比重会上升0.003%。同时,基本建设投资对一地区的工业经济增长也具有正向的影响,当基本建设投资额增长1个百分点时,则该地区工业总产值占全国工业总产值的比重会上升0.1323%。固定资产投资对一地区的工业经济增长也具有正向的影响,当固定资产投资额增长1个百分点时,则该地区工业总产值占全国工业总产值的比重会上升0.1634%。从实证检验结果还可得出,地区经济对外开放度和市场化程度越高,越有利于该地区的工业集聚,当进出口总额占GDP的比重提高1%时,其工业总产值占全国工业总产值的比重就会上升0.0011%,当非公有制经济占本地区 GDP的比重上升1%时,其工业总产值占全国工业总产值的比重就会上升0.0108%。

由以上实证检验结果可知,当某地区经济发展享受优惠政策时,该地区的工业发展进程将加快;当加大对地区固定资产投资和政府投资时,该地区的工业经济发展也会随之加快;同时,地区的所有制改革进程和对外开放度也会对工业的发展产生显著影响,非公有制经济比重越高,越有利于地区工业的集聚。经济市场化程度和对外开放度较高的地区,其工业发展水平往往较高。因此,改革开放后一段时间内工业在东部地区集聚,工业总产值地区变异系数呈上升趋势,工业布局呈现非均衡趋势,这主要源于东部地区更早地推行了市场化和对外开放,并实施了一系列有利于经济发展的优惠政策;而1999年后开始实施的西部大开发等区域经济协调发展战略,使得中西部地区享受到了更多的优惠政策,改变了工业往东部地区集聚的态势,中西部地区工业总产值比重开始上升,中国工业总产值地区变异系数在2004年后开始下降,工业布局呈现均衡收敛趋势。

五、结论与政策启示

本文研究了中国工业布局变动趋势,发现中国工业布局总体上经历了“均衡—非均衡—收敛”的变动趋势,并实证研究了区域政策、投资水平、对外开放度和市场化水平影响因素对中国工业布局的影响。研究结果表明:(1)区域政策是影响工业布局的重要因素,优惠政策可以促进地区工业发展;(2)越高的投资水平,越有利于地区工业集聚;(3)经济对外开放度和市场化程度的提高,对地区工业集聚也有显著正的影响;(4)劳动力成本对工业布局也有重要的影响。我国劳动力成本的优势,促进了工业在东部沿海地区的集聚,而最近几年,则又促使了产业往中西部地区转移。

本文的研究发现,2004年后我国工业布局趋于均衡收敛趋势,因此,继续实施西部大开发等区域经济协调发展战略将有利于区域经济均衡发展,尤其是在2008年金融危机之后,东部地区面临产业结构优化升级的压力,中西部地区应积极承接国内外产业转移,加强自身工业发展能力。此外,中西部地区应发挥资源优势,发展高新技术产业,实现跨越式发展。

[1]范剑勇,朱国林.中国地区差距的演变及其结构分解[J].管理世界,2002(7):37-44.

[2]文玫.中国工业在区域上的重新定位和聚集[J].经济研究,2004(2):84-94.

[3]金煜,陈钊,陆铭.中国的地区工业集聚:经济地理、新经济地理与经济政策[J].经济研究,2006(4):79-89.

[4]陈仲常,张建升.中国工业布局变迁与收入差异相关性分析[J].财经研究,2005(7):83-90.

[5]梁琦.中国工业的区位基尼系数——兼论外商直接投资对制造业集聚的影响[J].统计研究,2003(9):21 -25.

[6]陆大道.中国区域发展的理论与实践[M].北京:科学出版社,2003.

[7]张晓平.改革开放30年中国工业发展与空间布局变化[J].经济地理,2008(6):897-903.

[8]刘生龙,王亚华,胡鞍钢.西部大开发与中国区域经济收敛[J].经济研究,2009(9):94-105.

[9]王志刚.面板数据模型及其在经济分析中的应用[M].北京:经济科学出版社,2008.