大城市郊区农户农地流转意愿及影响因素——基于对上海郊区实地考察的研究

王 昉,熊金武,韩 玉

(1.上海财经大学高等研究院,上海200433;2.上海财经大学经济学院,上海200433)

一、大城市郊区的城市化路径与农地流转

大城市郊区城市化路径形成与演化的动力机制具有其特殊性,与人口和经济社会活动向城市集中,并以城市为基础的城市化过程不同的是,大城市郊区通过乡村地区向城镇转化而实现城市化,同时非农人口和非农经济活动在郊区集中,从而实现以区域为基础的城市化。上述特质决定了研究大城市郊区的农村土地问题不能简单套用一般理论框架。相对于一般农村地区,大城市郊区农村处于较高的经济发展阶段,非农产业的发展程度、非农人口的比例、人口的受教育程度、土地流转的参与主体等均是影响农地流转的重要因素,本文以上海郊区进行的调查研究为基础,通过对农户在土地流转中的意愿和行为过程的分析,从微观层次描述农户参与农地流转的动机与目的以及所动用的工具和手段,进而探讨大城市郊区在土地转换机制和利益补偿机制的设计上应考虑的特殊因素。

二、农户行为与农地流转研究综述

农户行为和农地流转影响因素相关理论是本文研究的基础。关于农户行为,国外主要有三种流派:一是以舒尔茨为代表的一批经济学家认为传统农业部门的农民是理性的,以追求最大利润为行为目标;二是以恰亚诺夫为代表的学者们主要从社会学角度提出,在高度自给的社会中,农民行为往往追求家庭效用的最大化;三是以西蒙为代表的“有限理性”论,认为农民的行为决策只能是有限的理性下进行的。关于农地流转的影响因素,国外学者从农地产权制度、交易费用、制度环境、经济环境等方面进行了探讨。国内学者普遍认为模糊的产权是阻碍农地流转和农地市场发育的主要因素。史清华和贾生华(2003)指出影响农地流转的内生因素包括家庭人口规模、劳动者平均年龄、家庭经营的非农化程度以及农地的细碎化程度等;外生影响因素包括省际间文化差异性以及国家的土地管理政策等。田传浩和贾生华(2004)的研究发现,农户对地权稳定性的预期对农地租入行为影响显著。钱文荣(2003)运用逻辑回归方法分析了农户特征变量和农地流转意愿的相关关系。钟涨宝(2003)基于韦伯和帕金斯的行动理论,描述了农户参与流转的行为类型及过程并分析了农户在农地流转过程中的具体行为表现形式。

现有成果对城市郊区和农村土地问题都有了非常深刻的认识,但对农户农地流转意愿及行为的研究都将所有的农村土地视为统一约束条件下的均质对象,没有在区域空间上作一个细分,从而未将经济发展水平、经济结构、城市化速度乃至农民的思想观念纳入到对农地流转的影响因素之中,进而导致土地补偿机制的设计难以切合大城市郊区的特殊性。

三、上海郊区农地流转的调查情况

笔者于2008年3月至4月对上海郊区的青浦、南汇、宝山、金山、闵行、崇明6个区(县)的210户农户进行了入户问卷调查,覆盖11镇的18个村。调查问卷的内容涉及农户基本情况、土地流转情况、农户意愿、土地征用补偿四个方面42项问题。

1.样本户的土地流转状况

(1)样本户收入来源及家庭经营主业情况

2007年全国农村居民人均可支配收入为4140元,同期上海农村居民人均可支配收入为10 222元。样本户人均收入为10 460元,略高于上海的平均水平。上海郊区农民的较高收入与农民非农就业率较高密切相关。在“户主主要从事职业是什么?”问题的回答中,约有46.4%的农户选择是“非农业”,户主只从事农业生产的比例只有37.7%。与此相关的是,约有56.2%的农户家庭收入主要来源于非农业,只有17.6%的家庭主要依靠农业为生。在家庭收入结构的调查中,有48.5%的样本户总收入中已没有来自于农业的收入,23.2%的样本农户农业收入占家庭总收入的比例不超过10%,农业收入超过家庭总收入50%的样本户只有11.6%。可见,非农就业已经成为上海郊区农民的主要就业渠道,非农收入也已经成为上海郊区农户的主要收入来源。

(2)土地流转规模及形式

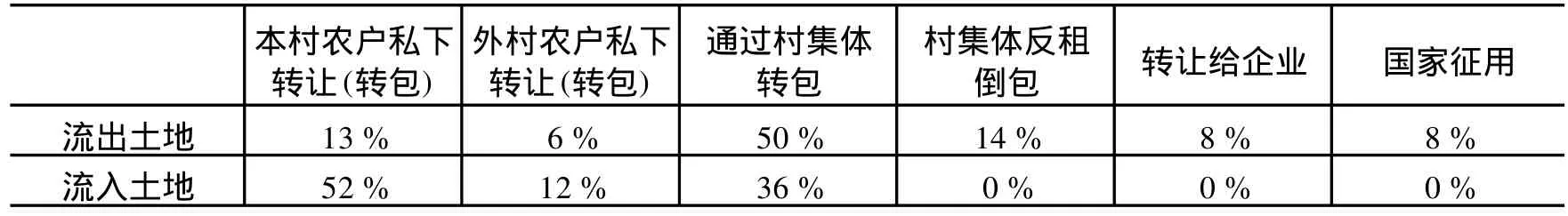

调查中有42.9%的样本户转出了土地,转出土地面积约占农户土地总面积的61%;有11.9%的样本户转入了土地,其中约有1.5%的样本户同时参与了转入土地和转出土地。从农地流转的范围来看,农地流出多发生在农户与集体、企业或国家之间,其中农户与集体间的农地流转占64%,而农户间的农地流转行为只占19%。在农户间的土地流转中,本村农户之间土地转出与转入比例分别为13%和52%,不同村之间农户的土地转出与转入比例分别只有6%和12%(见表1)。农户农地流转的范围主要局限于本村内部,可能与本村农户对彼此之间的信誉、土地状况更为了解有关。

(3)土地流转合同

样本户中43%的农户在农地转出时签订了书面合同,而转入农地的农户中签订书面合同的有48%,其余大部分为口头合同。由于土地的转出大部分发生在农户与村集体的土地之间,因此没有与每个农户签约,用村集体信誉担保也基本上能保证合同的执行。此外,农户之间的流转多发生在本村内部,也是书面合同签订率不高的原因。

表1 样本户土地流转的基本形式

(4)土地流转的期限

上海郊区土地流转期限较短且不确定性大。许多农户在土地流转时没有规定年限,在村集体转包主导的农地流转中也有许多农户不了解合同期限。从笔者调查的情况来看,样本户中约有58%的农户转出土地无期限规定,40%转入土地的农户无期限规定。在规定年限的农地流转中,土地流转期限大多较短,其中期限为1年的约有17%,期限3年以下的为63%,流转期限大于6年的只占样本户的13%。

(5)农地流转费用的支付方式

农户农地流转费用的支付方式具有多样性。土地转出中流转费用以分年度现金支付的约占86.04%,其中18.6%以一定数量的粮食为标准折合现金支付;而一次性全部以现金支付的比例为2.27%;按一定数量的粮食支付的比例为5.68%;以劳务方式支付的比例为3.41%。在农地转入中,土地流转费用以分年度现金支付方式的占70.83%;而一次性全部以现金支付的比例为20.83%;以一定数量的粮食为标准,折合现金支付的比例为8.4%。

(6)农地流转的原因

问卷中设计了“租入农地的原因是什么?”的问题,结果发现32%的农户转入农地是为了给亲戚朋友帮忙,24%的农户是由于“耕种土地还是有利可图”,20%的农户认为扩大耕种面积能够明显增加收入,另有12%的农户是由于“有多余的劳动力”。可见,增加收入是郊区农户扩大耕种面积的主要原因。

关于农户转出土地的原因,68%的农户是通过集体收回土地,统一转租,21%的农户是由于缺乏劳动力,11%的农户是由于“自己耕种土地收益太低”。可见集体主导下的农地流转是农户出租农地的主要原因,缺乏劳动力则是农户自发性出租农地的重要原因。

2.上海郊区农户对农地的认知情况

(1)对农地的态度

由于工业化和城市化起步较早,经济发展水平较高,上海郊区农民的“恋土情节”并不十分严重,大部分样本户认为土地并不是唯一的生存手段和保障手段。原因在于:首先,上海郊区非农就业机会较多且非农就业收入高,农民普遍的心理是非农就业的选择要远远优于务农,农民对农地征收普遍持欢迎态度;其次,上海建立的“镇保体系”为失地农民提供了涵盖养老、医疗、失业、生育和工伤保险的社会保障,弱化了农地的社会保障功能。

(2)对农地产权的认识

在问及对土地所有权的认识时,绝大多数样本农户并不认为农地所有权属于农民,而是归“国家”或者“大队”。有的农户将拥有土地与从事农业等同起来,表示不想自己拥有土地。原因是他们不愿意务农,也预期到自己及下一代不可能再务农。被调查农民对土地使用权期限的认识也模糊不清,不关心使用权期限问题。这也从一个侧面反映了被调查农民对土地产权的漠然。

(3)对土地的依赖程度

调查问卷设计了两个问题以反映上海郊区农民的土地观念,分别是“您认为您所拥有的土地是生存所必须的吗?”,“土地对于您的主要作用是什么?”57%的农民认为拥有土地是生存所必须的;43%的农民则持否定观点。可见,农地对上海郊区农民很大部分上还承担着满足基本需求的作用,不过43%的农户认为可以脱离土地而生活,则反映出上海郊区农户对农地依赖程度比较低。一般认为,在目前社会保障体系不完善的情况下,土地对于农民的社会保障功能不能被忽视,但是从上海郊区的情况来看,一方面,镇保的建立为市郊离土农民提供了基本社会保障,为离土农民的生存权、发展权和保障权进行“托底”;另一方面,随着非农产业在农民收入来源中所占的比例升高,土地社会保障的功能逐步下降。同时,由于收入的提高,农民以货币收入抵御风险的能力也随之提高,并不仅仅依赖于实物形式的保险。

四、上海郊区农户农地流转意愿分析

1.模型设定

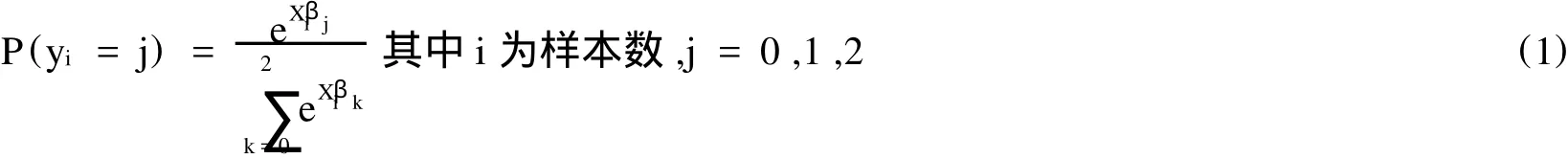

本研究假定农户面临三种选择:保持土地不变、转出土地和转入土地,分别用0,1和2表示,进而使用多元Logit模型(M ultinomial Logit Model)进行分析。

多元Logit模型可用如下的概率公式表示:

一般处理中,令β0=0进行标准化处理,于是,上式可写为:

2.估计结果

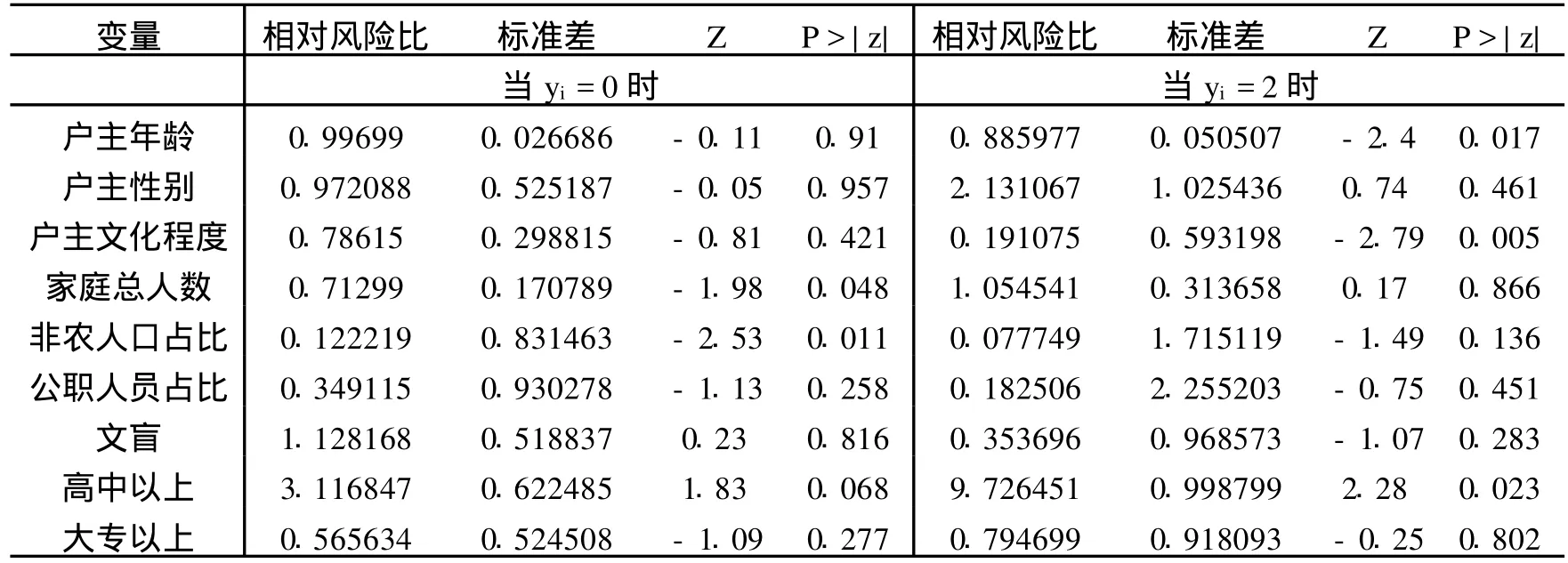

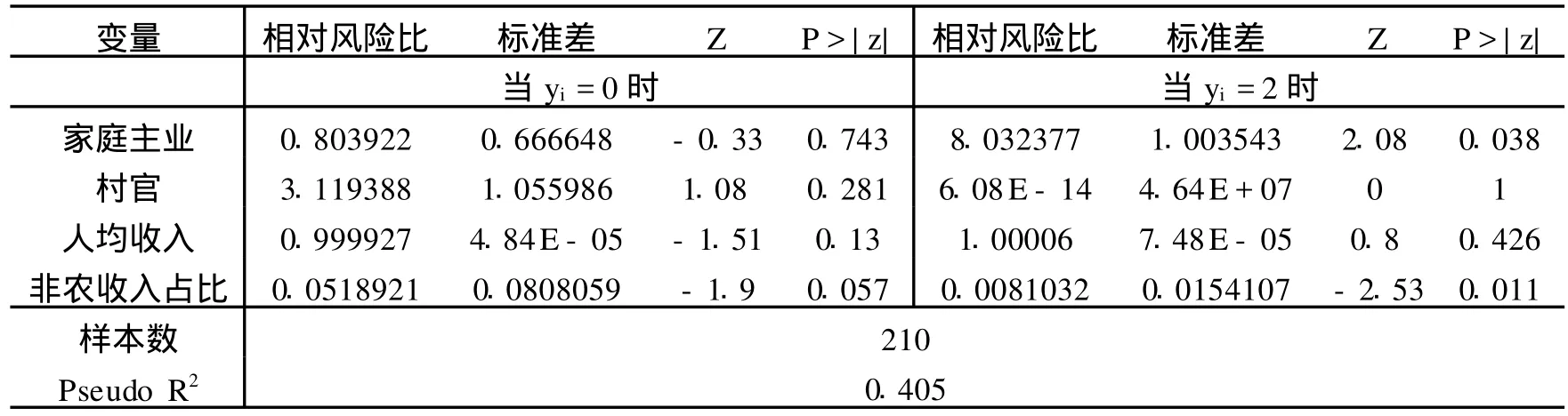

本文采用STA TA软件进行回归,结果见表2。其中,衡量家庭成员文化水平的0、1虚拟变量“家中是否有高中生”比较显著,连续变量“非农收入占比”也很显著。

表2 多元Logit模型估计结果 yi=1为参照组

续表

由STA TA的p redict选项,可以得到模型正确预测样本值的概率(见表3)。可见模型对于转出与转入土地的意愿还是有比较好的预测能力,但是在农户是否选择保持土地原状的预测中解释能力不强。

表3 模型正确预测的概率

3.估计结果分析

(1)非农收入占比与农地流转意愿

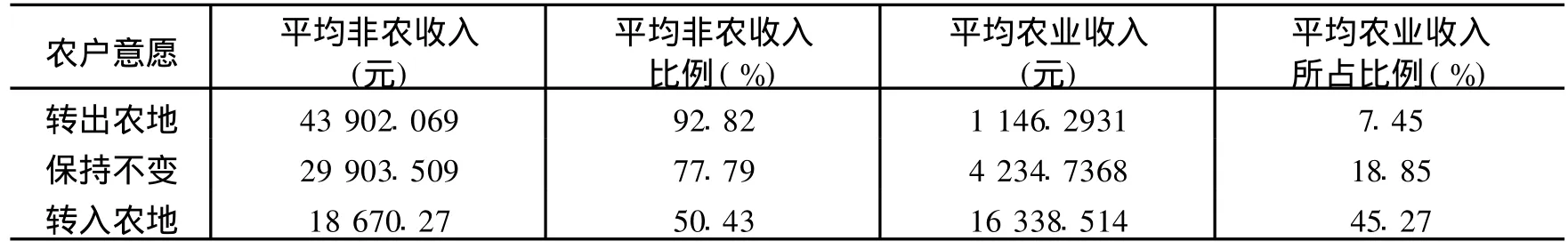

非农收入占比与农户土地流转意愿之间的关系最为显著,其P值分别为0.057和0.011。其相对风险比远小于1,表明非农收入占比大的农户拥有较强的转出土地的倾向性,这主要是由于非农收入越多,非农收入所占比例越高,农户对农地的依赖程度会下降,更倾向于转出农地。同时,该结果也表明,农民对于土地的流转意愿是基于土地本身的农产品价值,而不是对于其未来商业价值预期。模型对于转出土地的正确预测概率最大,达到79.1%,进一步支持了这一结果。表4反映了调查的样本户中非农收入和农业收入等收入水平值与不同的农地流转意愿之间的关系。

表4 不同农地流转意愿农户家庭收入构成情况表

(2)家庭文化程度与农地流转意愿

一般认为,家庭文化程度越高,获取非农收入的途径越多,转出农地的意愿越强烈。在调查样本中,虽然户主的文化程度对土地流转影响的方向与这一观点吻合,但是家庭成员的文化程度对其影响的方向恰恰相反。原因可能在于:一方面,上海郊区农民家庭的教育水平已经有了很大程度的提升,高中以上学历是对孩子的基本要求;另一方面,上海郊区农业收入相比全国其他地区处于高位,务农在高中毕业生眼中已经不再是底层职业。同时,上海郊区与城市联系紧密,非农就业岗位对不同文化程度的农村劳动力的需求都有增加,即使文化程度低的农民也能在非农领域找到自己谋生的手段。

4.土地流转的制约因素分析

总体而言,在调查样本中,上海郊区农户对农地流转的意愿是很强烈的。对于“您认为是否有土地流转的必要”这一问题,有51.96%的农户选择“有必要”,17.16%的农户选择“没有必要”,还有30.88%的农户选择“无所谓”。从调查结果来看,62%的农户在农业收入能维持家庭生活的条件下,愿意转出全部承包土地的使用权。但也有一些农户即便是在农业生产比较利益低下的情况下,仍然不愿意完全转出土地。为了进一步分析影响农户农地流转行为决策的因素,本课题在问卷中设计了以下几类问题。

(1)想进行土地流转而没有流转的原因

上海郊区实际发生的土地流转率远低于农户希望流转的数量。调查表明,农户希望转入土地而没有转入的前三个原因为:“缺乏更多劳动力”;“没有人愿意转让”;“耕地的收益太低”。其中“没有人愿意转让”主要是由于村集体转包中农户没有农地进行流转。上海郊区农村劳动力整体不足,缺乏耕种农地的本地劳动力,成为阻碍农地向本地农户流转的最重要原因。农地收益率太低也降低了农户转入农地的经济动力。

希望转出土地而没有转出的前三个原因为:“因为集体转包而无地出租”;“主要依靠农业经营维生”;“耕种土地并不需要花太多劳动,自己完全有能力耕种”。可见,上海郊区集体形式下的农地流转比较发达,这也造成了农地供给和需求的局部性缺失,导致农户以个体形式进行农地流转的可能性降低。此外,担心收益得不到保障也降低了农户转出土地的意愿。

(2)不想放弃土地的原因

对于“您为什么不愿意放弃土地承包权”,非农就业不稳定是主要原因。36%的样本农户担心一旦失去非农工作就没有退路;14%的农户担心粮食供应一旦紧张,有钱买不到粮食; 12%的农户认为种地还是有利可图的;11%的农户认为一旦放弃土地承包权将没有政府补偿; 3%农户认为集体分的土地,不要白不要;13%农户认为土地会越来越值钱,放弃承包损失太大;11%农户自认为除了种地,不会干其他工作。可见,尽管在大城市郊区,非农就业机会较多,但农民也很清楚非农就业具有不稳定性。

(3)土地流转合同期限的意愿

农户转入农地的年限约定,不仅体现了农户对转入农地使用权拥有的时间尺度,而且也反映了农户对转入农地的预期。转入约定的年限短,说明农户对转入农地的预期不足,转入约定的年限长,说明农户对转入的农地有较好的预期。与之相反,从转出的角度来看,如果农户对于农地有较好的预期,则希望合同的期限较短。从调查的样本来看,上海郊区农户对于“您希望土地流转的期限为几年?”,14%的农户认为土地流转期限应该在1年;23%认为应该在2-5年;29%认为应该在5年以上;11%认为应该“长期或永久”;22%认为应该“不确定”。

(4)农户土地承包权期限的意愿

农地转出年限的约定是农户转出农地的重要约束条件,一方面它体现了农户转出农地使用权以后依然拥有对该农地的承包权,另一方面也体现了农户出让农地使用权的时效性,从样本资料来看,上海郊区农户间土地流转约定期限一般为1年,农户与企业间的土地流转约定期限一般为3年。对农地承包期限的态度也反映了农户的农地流转意愿。对于“您认为目前土地承包权的期限是否适当?”这一问题,17%的农户认为期限偏长,19%的农户认为偏短,64%的农户认为适当。对“您认为适当的土地承包期限应该为几年?”的回答中,8%的农户认为应该是3-5年,28%的农户认为应该是6-15年,37%的农户认为应该是16-30年,21%的农户认为应该是30年以上,6%的农户认为应该是永久。

(5)农户转入农地是否要经过村组同意

家庭联产承包责任制下农地所有权与使用权相分离,村组集体经济拥有农地的所有权,农户对承包农地的使用权是从村组集体经济组织获得的,那么农地的转入或转出是否经过村组同意,是考察农户农地转入行为自由度或组织化程度的一个重要方面。样本资料表明,对于“您进行土地流转是否得到当地政府、村委会或村小组的支持?”问题的回答中,87%的农户认为得到了支持,13%的农户持否定态度。

(6)土地流转的约定是否能随意中止

农户土地流转的约定能否随意中止,实际上反映了农户契约观念的强弱程度以及农户之间对于相互权利的尊重程度。从样本资料来看,43%的农地转出有年限约定,而57%的农地转出没有规定年限;60%的农地转入有年限约定,而10%的农地转入没有规定年限。可见,上海郊区农户的契约观念水平偏低,而且土地租入农户更加注意契约期限,这也许与农地租入户需要根据契约期限决定农业投资有关。

五、结 论

大城市郊区在地理位置上处于城市化程度较高的都市边缘区,在经济发展水平、经济结构、城市化速度乃至农民的思想观念等方面均与一般的农村地区有所不同,导致土地的流转方式及土地流转中的农户意愿和行为都具有与一般农村地区不同的特殊性。

1.从上海郊区的例证可以看出,农地使用权总体流转比例较高且相对集中,反映出郊区农民非常明显的亦工亦农的兼业化经营趋势。大城市郊区的农民一般对土地的依赖程度较低。郊区农户不再把耕种农地作为唯一的就业途径,而将其认为是一种可以增加收入的资产。

2.村集体主导下的农地流转是上海郊区最主要的农地流转形式。这一形式有利于促进农户农地流转的发生,不过由于其具有一定强制性,不能完全保证农户的利益。同时,降低了农户自发性的农地流转规模,难以培养农户进入农地流转市场的能力,客观上不利于农地流转市场的发育。

3.大城市郊区农户土地流转的市场化趋势日益明显。从上海郊区来看,农户农地流转意愿强烈,农地流转规模和涉及农户比例很高。农户间的农地流转规模扩大明显,通过正式合同来规范流转行为越来越广泛,亲友和同村农户间土地流转比例下降,市场化的农地流转成为主导模式。

4.大城市郊区失地农民在征地补偿和就业安置等方面的要求具有一定的差异性,由此决定了在土地转换机制和利益补偿机制的设计上要将这些差异考虑在内。一般认为土地对于中国农民具有三项基本的社会功能:就业岗位、经济收益和社会保障,但对于大城市郊区的农民而言,土地的就业岗位和社会保障功能都不如其他农村地区突出,应重点考虑土地发展权和农民的身份补偿,同时,促进被征地农民的就业等补偿机制配套政策的进一步完善也非常重要。

[1]钟涨宝,汪萍.农地流转过程中的农户行为分析——湖北、浙江等地的农户问卷调查[J].中国农村观察, 2003,(3).

[2]田传浩,贾生华.农地制度、地权稳定性与农地使用权市场发育:理论与来自苏浙鲁的经验[J].经济研究, 2004,(1).

[3]杜文星,黄贤金.区域农户农地流转意愿差异及其驱动力研究——以上海市、南京市、泰州市、扬州市农户调查为例[J].资源科学,2005,27(6).

[4]谢正磊,林振山,蒋萍莉.基于农户行为的农用地流转实证研究——以南京市栖霞区三镇为例[J].农业经济问题,2005,(5).

[5]刘克春,苏为华.农户资源禀赋、交易费用与农户农地使用权流转行为——基于江西省农户调查[J].统计研究,2006,(5).

[6]贺振华.农户兼业及其对农村土地流转的影响——一个分析框架[J].上海财经大学学报,2006,8(4).

[7]陆文聪,朱志良.农地流转供求关系实证分析——以上海为例[J].中国农村经济,2007,(1).

[8]汪晖.城市化进程中的土地制度研究——以浙江省为例[D].浙江大学博士学位论文,2002.

[9]刘克春.农户农地流转决策行为研究——以江西省为例[D].浙江大学博士学位论文,2006.

[10]Lohmar B&Zhang Z X,Somwaru A.Land rentalmarket development and agricultural p roduction China [D].Paper Presented at the 2001 Annual Meeting,Chicago,Illinnois.August5-8,2001.

[11]Brandt L&Huang J K,Li G,et al.Land rights in China:facts,fictional,and Issues[J].China Journal, 2002,(47).

[12]Klaus D.&Jin SQ.The potentialof land rentalmarkets in the p rocessof economic development:evidence from China[J].Journal of Development Economics,2005,78(10):241-270.

[13]Dale,P.&Baldwin,R.Emerging Land Markets in Central and Eastern Europe,in Csaki and Lerman (eds),Structural Change in the Farming Secto rs in Central and Eastern Europe[D].WB Technical Paper, No 465,World Bank,Washington,D.C,2000.