动力能量学基础理论的提出及应用原理示意——动力学基础理论的集合及牛顿力学定律的定位与“能量守恒”、“相对论”的关系

李辉林

(中国湖北武汉430064)

引言:“苹果落地”解释了人类所观察到的发生在身边的运动现象;“相对论” 试图用“假设” 解释人类不能身临其境的运动现象。然而,用现象解释现象就可能出现假象,如“惯性运动a=0”本不是一种自然状态(运动守恒不等于“能量守恒“);“质量”在自然界通常是“重量”;“光子”运动在随处都变化的“引力场强”中,速度保持V=3×105km/s 并做直线运动也都是不可能的。“自然法则”是有“现象” 与 “本质” 两个层面以及相互关系和变化规律,那么怎样认识并加以利用运动的现象与本质?这就是“动力能量”学。

1 对牛顿力学三定律概念的新解[1]

将牛顿力学定律过于的独立、抽象化,虽然有利于分析研究,但同时也会影响对其深入的了解而限制了研究和应用。随着现代化工业和科技的发展,它们原有的理论也出现了需要深入解读的领域,如它们的基本概念的区别与相互关系,还有动力效率等问题已不是从前那样的简单。

1.1 F=m·a 的解读

1.1.1 在经典动力学中F 同时表示的是动力(重力)加速度又是静态作用力,但两者的物理状态和计算单位都不相同。动力加速度是使物体产生运动的增量或是物体运动的绝对增量所产生的绝对力。二者应该区别为:F=-F’,Fa=m·a(只能说明动力的量值关系)。

F=m·a 表达了某运动物体与力的量值关系,但没有表达出量值是由哪些必须的共生物质参与,以及它们各自的大小、作用、状态还有对其共生关系的影响。在动力学中多数是三元动力系(动力、运动体、运动阻力三种基本物质。惯性动力为二元动力系。)才能构成物体被动运动的基本条件。其中动力是由质量的能量转化的,而目的运动体的质量是不变的。

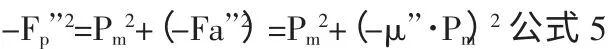

[Fa=m·a]≠[-Fa”] 公式1(启动时静阻为-F’max、动阻为-Fa”min)

(三元动力加速关系方程式,只有当整个系统a=0 时公式1 才为等式。)

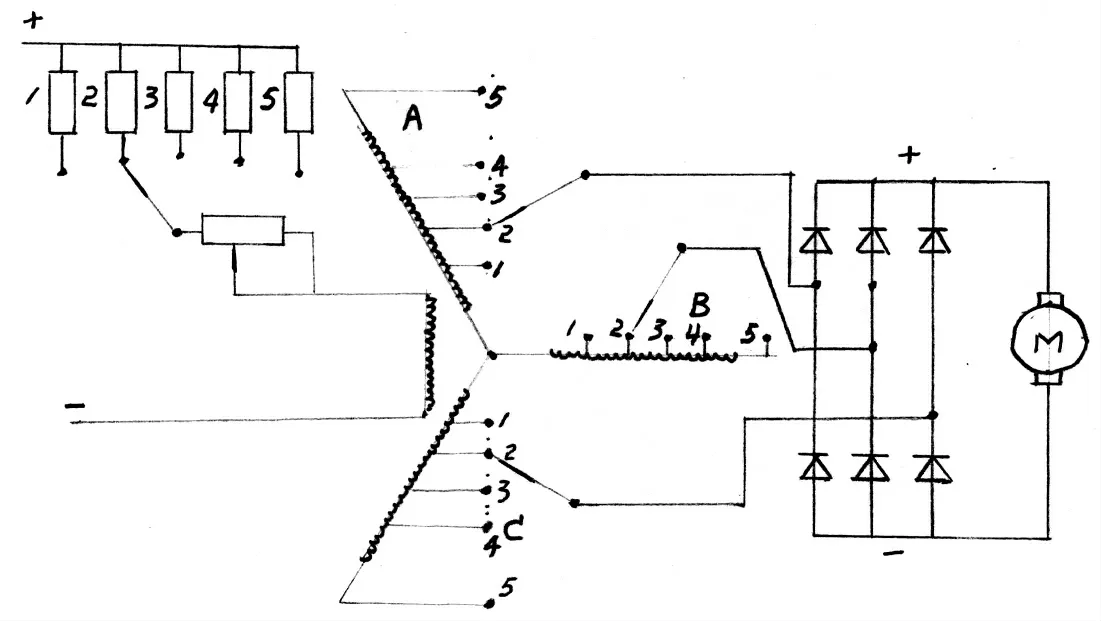

图1 三元动力平衡关系图

Fa 为动力源的加速力,m·a 为物体的运动力,-Fa”为加速运动阻力(负号为运动方向相反;阻力介质公共。)。公式1 含有两对静态作用力与反作用力:Fa=m·a,m·a=-Fa”;一对动态作用力与反动态作用力:Fa=-Fa”。给物体m 施加一个动力的增量Fa,m 就会有一个因运动所产生的阻力-Fa”试图相抗衡,只有当系统a=0 时,它们才是一对大小相等,方向相反,作用在同一直线(矢量合)上的运动力。(公式1 也是动力存在的必然)。

1.1.2 使m 产生运动是另一种物质的Fa将能量传给的(能量守恒),具有Fa 的物质叫动力Fp或动力源,Fa 在运动中不断地将能量传给m 并作为m 的动量Pm=m·v 储存。Fp 在等效(100%)座标系(图1)中为半径,Fa 为横坐标,P 为纵坐标,关系园在第Ⅰ象限。

Fp2=P2+Fa2或a2+V2=1 公式2(动力园方程式、不存在无m 的a 或无m 的V)

1.1.3 如果Fa=C、a=C,因为任何动力的能量都不可能无限大或不受时限,以支持m 做无止尽的加速运动。所以动力加速度恒定等于常数是不存在的,只存在一种物质将等量的能量传递给另一种物质,并以动力加速度的衰减形式来完成一次能量传递过程。

公式3(不等动力转换方程式)

1.1.4 当系统a>0 时,动力Fp的速度大于m 的速度(运动在静阻与动阻间),在m 上产生Fa,此时Fp作用在m 上,使m 作a 运动并将Fp的Fa 转化成动量Pm的增量△Pm储存,直到动力与物体的速度相等a=0。说明动力系是由动态定量与动态变量两部分组成的。前者等于阻力约束,后者由不受阻力约束到逐渐被阻力约束。1.1.5 当系统a=0 时,动力的V 等于m 的V,因为此时Fp相对于m 没有速度差,即使Fp>>-Fp”,也大多是在做无用功,系统动平衡表现的是三元整体状态。如图1 中QA 点的系统的平衡为PA=Pm公共状态,而

(匀速动力平衡式,与所谓惯性运动是有区别的)

1.1.6 当系统a<0 时,Fp的V 小于m 的V,说明Fp脱离了m,动力无论多大相对于m都是在做无用功,动力对于系统分析已失去意义(如果沿动力线反回就是减V 增a)。此时物体m 的惯性动能就会因克服运动阻力而释放,直到V=0 时,Pm=0,m 回到原始状态。

-[Fa=-Fa”=-μ”·m·V] (二元动力方程,动力加速度方向相反)

1.2 F=-F’的解读

1.2.1 图1 中O’座标:物体静止时,对其施加的力无论有多大,只要物体保持静止状态不变,物体就只存在静态作用力与反作用力,而只要作用力小于反作用力的极限(阻力合是反作用力的力源)。ΣF≤-ΣF’max=-μ’·m物体就不会产生运动,Fa=0,Fp=0.

1.2.2 当ΣF≥-ΣF’max物体就可能由静态到动态出现Fa 或Fp,从图1 第Ⅳ象限进入第Ⅰ象限。通常物质的静态阻力大于动态阻力(阻力因子μ’>μ”;也可作为动态的两种不同阻力因子的过渡。),所以物体一旦启动其物理状态也要发生变化,静力不做功(但物体受静力作用是会产生形变能量的对抗力)不产生位移,动力做功位移,量值单位也不同。

[F=-F’=kg]≠[Fa=m·a=-Fa”=kg·m/t]

(动、静态物理量值区分式)(动阻力方程)

1.2.3 m 在承受动阻力同时也承受了共生等量的静力。因为动力是成对存在的,m 与其对抗必然要产生内力与之抗衡,二元动力系存在一对静力,三元动力系存在二对静力。

1.2.4 凡是作用在m 上的动力必须具备是否Fa ≥-Fa”或V≥Vm的条件,这也是判断m 是存在三元运动静力还是二元运动静力的标志。而线性阻力与非线性动力的等与不等值条件会增加对其判断的困难,但动态静反作用力与静态反作用力还与阻力因子不同有关。

F =[-F’=-μ’·m =kg]=[-Fa”=m·a =-μ”·Pm=-μ”·m·V=kg·m/t] 公式6 (静力都等于反作用力,与动态作用力通常不等。)

作用于m 上的一对(或两对)动态静力的大小相同,而且一定是在m 上没有速度差并在作相同运动的一对(或两对)静力,它的大小是由运动与阻力因子所决定。

2 牛顿力学的广义关系及动力能量学的价值

传统习惯将牛顿的三个定律作分别的论述,使它们各自在形式上成为独立的概念,然而它们是有机的整体,具有互生关系;是同一物质的不同状态之别,是运动的量与质(动与不动,加速与减速等)的改变(但目的运动体不存在物质质量的改变,而动能需质量换能量。),是力将物体由一种状态到另一种状态的动态转换关系。牛顿力学三个定律所应表达的是三种基本共生作用的物质(作用力、受力物体、反作用力,的自然法则)在某参照系中的三种状态(静态、变速、匀速,所谓的参照系本身在自然界中也同样是这三种状态的一种。)的物理量值状态或转换关系。只有在对它们有了准确的定性、定位、定量,才能避免混乱出错;才是自然物理概念,才能准确掌握系统能量与运动的关系,获取最理想的功能目的。

2.1 牛顿第三定律是第二定律运动的一种极端状态——静态。图1 的第Ⅳ象限-μ’为负与m 构成静态反作用力。此时a=0、V=0、Fp=0、F=-μ’·m≤-F’max

2.2 牛顿第一定律是第二定律的另一种极端状态--匀速状态。图1 中第Ⅱ象限的μ” 为负,并与m、V 构成动态反作用力。此时a=0、Vmax=C、N=V·Fa=V×0 ?运动物体在能量守恒上只有两种状态:获取能量或付出能量;不增速就会减速,没有(或模糊)中间状态。系统的a=0 也是物体的一种有动力运动状态(ⅠFaⅠ=±m·a 就是绝对运动的量值,还可表达动力系的能量与运动的交换关系和状态。),存在需要克服的反运动能量。

(a=0 时的维持惯性力,需要确定:匀速运动等于惯性运动吗?)

2.3 牛顿第二定律——物体在动力作用下所处的静态与匀速之间的运动,或叫做变速状态(动力在两种相对阻力之间过渡的变化规律)。图1 中第Ⅰ象限为三元动态作用力的变化曲线;第Ⅱ象限构成动态反作用力(或二元动力)变化直线。需要重点提示:第Ⅰ象限动力为非线性变化;第Ⅱ象限为线性阻力变化。他们的等值只在P 轴的矢量等,而Fa轴的分量在变速过程虽然是必然途径,但只有等于阻力(P=-Fa/-μ)的部分才有效,另一部分合理无效(功效Fa≠-Fa”),如不加以利用就会限制功能的发挥(Nt=P·Fa”=Fa·-Fa/-μ”)。

2.3.1 当物体受力脱离第Ⅳ象限进入第Ⅰ象限的瞬间,动力必须有足够的量值确保m 克服最大静态阻力才能进入动态。瞬间动力所承受的反作用力的性质由静态阻力跳变到动态阻力,突变时m 由静到动是必由之路,突变后动能T 会随着动力曲线的变化将T 转移到Tm。动力使物体动能的积累与横轴Fa 的变化成反比(但与dv/dt 成正比,dv/dt 与Fa 的自然变量存在非等比关系),与纵轴P 的变化成正比(动力曲线的自然或调整变化规律)。

2.3.2 在动力曲线上计算出每一点的做功能力,可以得到固有能量的不同做功能力点。

与功率方程N=V·Fa=V·m·a(图2)比较;N 少了m 的一次方,或掩饰了运动反作用力的存在,只能作为物体运动状态计算。在做动能分析计算时还是要用公式8 或变式。

(固有能量在同一时间的最大的做功能力方程)

Nmax=Famax×Pmax=Fp2(最大能量在同一曲线不同时间的最大做功能力方程)

2.3.3 固有动力曲线上必然有一对具有时差的最大做功能力点,正因为时差的允许,就有了将固有曲线进行组合变形的条件:分别向P 轴或Fa 轴等差改变,获得数条组合动力曲线及数对(也可无级变化)具有时差的做功能,而最终的综合做功能力就可;将同一能量(功率)放大成若干倍做功能力。

2.3.4 一次性施力的炮弹与持续性施力(如具有启动能力的某一固有动力曲线) 的汽车在动力加速度方程及动力曲线上的轨迹特性是一至的,付出了不同的动力能量得到的是相同的动力加速度效果?这也提示了不同性质的动力在加速运动的轨迹上虽然相同,但又存在不同的变化因素(dv/dt 的可改变性)与特性(dv/dt 的可改变规律)。

2.4 如果m 动态中将其动力园曲线变形为椭圆曲线,而且椭圆曲线是Fa 轴萎缩P 轴扩展。这时的曲线是损失了静启动力但增强了加速率,整个曲线的动态变化过程将a 与V量虽小) 远大于QA 点] 可重复使用动启动[Famax=(-Fa”=0)]。条件是在保证动态作功能力不小于等于动态反作用力的原则下,充分利用动力FP>-FP”的剩余能量。能够将能量全等于动量是最理想的做功效果。如果将P 与Fa轴互换还可以得到减小P 增大Fa 的逆曲线和公式,使动力具有更大的启动能力。

(椭园动力方程)公式组9

2.4.1 将公式组9 变形得到公式组10,公式10(A)为追求动量P 公式,公式10(B)为追求动力加速度Fa 式,功率Nt 为常数,(A)式与(B)式互为倒数,与公式2 比较曲线上每一点的绝对变化率dv/dt 都增大了(见图1 QA 与QB 两点的比率);也就是动力在单位时间里将m 的启动能力或位移量都与公式2 不同了,而持续施力比一次施力更有条件进行P或Fa 的累积最大化。

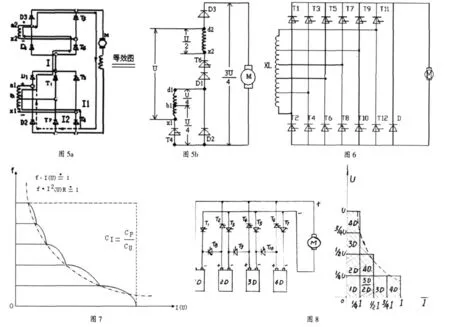

图2 动力效率图

2.4.2 因为同一持续能量使用公式8 或公式11 在运动中能够获取不同的速度,所以动力转移给m 的Pm也就不同,当m 失去动力后,m 所储存的Pm所能够释放的能量也不同(此时的主动力为惯性动力),其作用线在第Ⅱ象限。

公式13(二元动力能量平衡方程)

3 动力能量学的通用理论与实证

3.1 动力能量学的实证[2](动力与阻力的力比Fa/Fa”决定做功情况;速比V/Vm决定运动情况。将各自的三种状态:大于、小于、等于再排列组合,可得出9 种关系状态)

3.1.1 一种广泛使用一百多年的机械变速实例(见图2),如任何一部汽车的m 与N 都是一定的,但所具有启动能力的固有动力只有一个,经过n 次变速将固有的做功能力进行变形,可以使汽车时速由0~20km/h 内行驶,改变为0~200km/h 内行驶。前者是必须确保汽车的最大静启动加速度Fa,后者就可追求更多的加速度积累过程,以获得最大的位移能力及位移量。机械变速理论的应用实例也反证了动力所隐含的做功能力(功效)问题不只是局限在机械变速理论中的。净能量与全能量之别在包含阻力?而速度变化率dv/dt 是一致的。

如:A. N=V·Fa=m(a·V)=m×20km/h (具有启动能力的固有净能量的做功能力)

C. N=V·Fa=m×20km/h≠m×200km/h(机械变速理论的作功不等式)

3.1.2 变速理论在机械传动中较为普遍地采用,如工程机械、运载机械、机床动力等等。但机械动力只是动力学的一个分支,机械变速如果没有动力能量学基础理论的支持,也只能解释为所获得的机械效果不同,掩饰了能量Nt(功率N)的效果不同,只能局限在部分机械传动的范围应用。动力能量学理论基础应具有更为广范、客观、基础、清晰、准确的理论模式,并能够解析任何参照系任何动力形式的物理以及量值的关系。

3.2 动力能量学理论的通用性

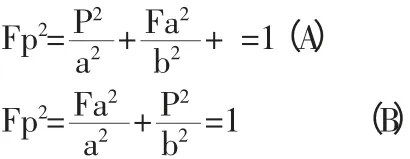

3.2.1 以具有续飞能力的火箭为例(任意)设定:m=500kg,-μ”=1∶20,经过发射加速后稳定在300km/h 的匀速运动状态,此时a0=0,V1=300km/h=83m/s,求Fp、Nmax以及采取对动力做组合作功效率调整后的Vmax、Pmax可以达到多少?

解:因为Nt 为常数,根据公式11、飞行中调整dv/dt,Fp=-Fp”N=0),Pmax最大化;

在火箭飞行过程中恰当(V/-V”≥1、Fa/-Fa”≥1 的条件下)地调整增速比dv/dt,将动力全等阻力时,按原设定值可提高速度2.24 到4.48 倍进入持续飞行状态。再综合考虑Fa 轴的扩展储备,还可减少火箭总重,如此三级火箭也许可减为一级就能完成目的物体的运送。

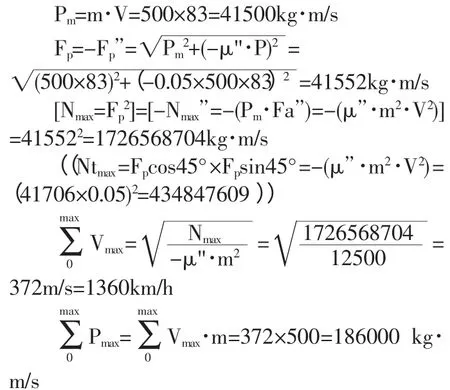

3.2.2 以一次性施力为例:如一简易火箭(虽不是典型的一次性施力,但可以方便说明和理解),m=10kg,-μ”=0.1,初加速度a0=60m/s、燃料可燃烧t=20s,求火箭的飞行距离S=?,启动加速度Fa=?。在飞行过程中将火箭的喷力孔截面积连续逐渐减小,到飞行20s 时截面积为原始的2∶3(不间断地维持速率比),此时火箭可飞行的距离Smax=?

调整后因为发动机喷口孔的截面积较前不断减小,会有一定的续燃时间,如t2=4s

3.2.3 动力能量学与“相对论”[3](质量的能量源自:运动能量、化学能量、原子能量、有无m 交换?):“E=m·C2;光的质量在任何参照系中速度与能量的关系式E=m·3000002km/s。”[4]?这时如果能量全作用在P 轴上a=0、Nt=P·Fa”= P·0? Fp2=P2+Fa2=P2+0=Pmax2=m2·Vmax2=Nt,微分能量加积分能量,缺失了客观阻力就乱套。

N=V·Fa=V·m·0≠[-μ”·m·V2] 公式14,图2(功率不含运动反作用力)

在惯性参照系,[5](请注意:a=0 时,Nt=[-Fa”·P=-a·m2·V]),物体作匀速运动是需要维持能量的,惯性参照系自身也不例外。三元动力系统与全能量的真实关系为“广义相对能量守恒”[6];而系统共同的表象却为“狭义相对等速运动”(光电的极高速度是因自身的质量与体积都极小,易蓄能发射,并容易获得同物质之间的微损能量传递,其质量与阻力相对任何参照系微小。因为光的质量能量本身很小,其阻力能量也不能应忽略。),能混淆阻力、能量、质量、甚至轨迹、时间的客观存在及量值,只要Nt>-Nt”就可a>-a”:

N=V·Fa=Nt-(-Fa”·P)= P2/m=m·V2

公式15(三元净能量极限动平衡式)

设惯性阻力为零?再设m 趋近于零,此时几乎不需要静启动加速度,能量全作用在P轴:Nt=m2·V2max=N=E=m·C2与表象全等(狭义相对论)?假设可能得到假象,无论如何(-μ”·m=0)不客观也没有意义,Nt=m2·V2不会等于忽略了阻力的E=m·C2。

Nt-[(-μ”·m2·V2)] = [N= V·Fa= P·a ]

公式16(三元能量关系式)

物体动量与能量的交换关系及剩余量(相对论也遗漏了阻力能量的存在。要区别运动交换的是运动能量,还是质量能量)对加速度性质a=?的影响。公式15 与公式16 可以作为“相对论”的基本通用公式,比E=m·C2(只解释了表象、存在m 或μ 缺陷,需用“假设”构建理论,而且在基本质量与阻力上的缺失是会引起更多的缺失和设法额外弥补。)客观系统准确,还可以通过物体运动的表象准确地反推其质量、万有引力、动态阻力、阻力因子、时间或全能量等各种有关参数。

3.2.4 用“动力能量学”的作用力与反作用力(自然法则)的数理关系解析"惯性质量"与“引力质量”(“质量” 是主观的定义,m 在客观引力场中指“重量”或“物体”。如果处在引力为零的条件下,地球与尘埃的重量也会相等。)的一致性[7];同一物体的两种不同受力(惯性力与引力)三种相对运动状态(静态、变速、匀速)通解:

当a=0 时:

F=-F’=-μ’·m (A)(静引力平衡,注意力的方向)

(对于牛顿第二定律的独立解答:a=0, F=0?m=0? 因忽略了能量而影响质量。)

当a>0 时(地球的引力加速度a=g=9.8m/s;除月球外相对地球别的可移动物体的m 被忽略,这只能作为地球系常规引力加速度近似值),引力、动力、阻力与m 的共同关系:

建立了物体的引力质量等于惯性质量的物理概念(可以用经典力学导出),只是参照力系的构成不同(万有引力与质量的大小成正比,与两质点间的距离成反比。常规g=9.8/s=a仅为地球引力系的某特例,是将近地球表空的物体质量相对地球的质量都被常数化所得。)。物体间存在引力能量,而引力运动与动力运动的原理是一样的,不同的是动力源不同。

N=Nt-Nr=Ng-Nr、Nt=Ng=N+Nr=N·m 公式20(引力能量等于惯性能量公式)

这10 个公式与图1 组合成动力全能量的(注意使用N= V·Fa 时,质量在线性部分m 为隐性、在非线性部分m 为显性。)数学模型:

(1) 惯性质量等于引力质量(Fa= m·a=m·g),证明了爱因斯坦的第三假设存在。

(2) 惯性力与引力同为动力(互通),其“质量”、“速度”、“能量”都可量化关系[6],假设“惯性”为中性是不客观的,一定要分清“惯性”与“a=0”(如任意参照系中的一物体所受合力为零时,它在此参照系的坐标点本是不动的V=o,在空中为悬浮状。)的区别。

(3)因阻力与动力的对抗共生概念;速度需要能量(守恒)转换,不一定是质量(物质)的转换;纯速度改变动态阻力-μ”·V·m、没改变-μ” 和m,但与动力往往是一对不平衡的力;客观的四维时空逻辑范畴(不需附加修正因子E=γ·m·C2)小到量子力学大到宇宙引力大平衡大爆炸都因阻力能量影响四维时空状态(忽略部分能量就会忽略所有有关的量),阻力能量越大对四维时空产生的客观影响越大。

(4)运动阻力(-Fa”=-μ”·m·V)与(加)速度有“变量”关系,与质量和阻力因子只有“常量”关系。在地球万有引力的作用下两个不同m(相对地球的质量差忽略不计)的物体同时(差异也会被忽略)落地([Nt-(-Fa”·P)]=N=[-μ’·m2·V2] ,虽然速度基本相同,但对地球的冲击能量是各自平衡的(如m1/m2=1/2,-Fa”1/-Fa”2=Nt1/Nt2=N1/N2=1/2);质量具有储能作用,但不(一定)是改变了质量,不同的质量作相同运动的能量及付出的阻力能量都不同。所以光电也有质量,在不同参照点(引力场强)的运动不会完全一致。

(5) 在引力场中没有其它外动力的情况下,质量的能量来自于引力场。引力场中物质的静力能量Nt=-μ·m2·V2因为阻力因子无穷大,物体虽然相对宏观上没有移动,但为了平衡引力的作用,m 会产生相应形变能量的对抗力;(μ·V2=δ/10000)还可以用于m 的变形因子来表达其质量所受静引力能量的大小(Nt=N=Nr=δ/10000·m2)。

3.3 根据N=P·V=m(ηn·V·a/ηn)=m (△V1·dv1/dt1+△V2·dv2/dt2+...+△Vn·dvn/dtn)做“功能扩展图2”[8][9][10],应用时在动量的级与级过渡时一般不是在极限状态进行的,而是在级与级自然交叉过渡完成,应在功率扩展组合外包线(定功率双曲线)的交接处附近进行的。

3.3.1 如一做功系统为了满足做功的目的(力与速度)的需要,其所选择的动力及动力源都要满足(见图2,与图1 的不同是没有坐标阻力系统,为净能量坐标系统。)不小于坐标点A 和点B(等比化),而该动力或动力源的最大功率点为Q1。

3.3.2 如果采用其优选值0.618 在功率曲线半径上可获得功率点Q2,Q2 的功率曲线在纵横坐标上都交于0.618。

3.3.3 将Q2 的功率曲线用功率调控变形(图2 是按五级变形),可以再得到4 个不同比值(力与速度之比)的组合功率图,其五个功率曲线的外包线组合成一个近似于恒功率的曲线(图中虚线为双曲线:N=V·F=1)。这条功率曲线因调控变形分裂数值的增多而更接近于恒功率,以至于变形分裂值达到无穷大时,形成标准恒功率曲线。

3.3.4 Q2 组合的恒功率曲线在Q1 的0.6182倍的自然功率的情况下,仍能满足完成Q1 的做功能力。如汽车的五级变速就是重复组合利用固有的自然功率曲线为恒功率扩展曲线的最好例子。

3.3.5 如果Q2 还不能满足系统的最佳状态,可以用优选法继续分割出Q3,Q4……直到寻找到最理想的实用恒功率效果。

3.3.6 动力因子转化系数η,是表示系统的力与速度或者是电压与电流相互转化的数值关系。如图2 中η=1.030/0.206=5 ,或(4、3、2、1)。

3.3.7 虽然Q2 比Q1 的功率小许多,根据Fa= m·a,Q2 在虚线上运动的轨迹比Q1 的运动轨迹有更好的启动升速效果;物体在启动和低速时加速力的变化率趋近曲线Q1;在中高速时加速度的变化率Q2 的组合曲线又大于Q1,合外动力越趋近于0(Fa=-Fa”)时,功率发挥出最高速度最佳效率(组合曲线具有人为的自然驱动力与驱动速度互换优选)。

3.3.8 动力能量恒功率理论是在机械变速理论的基础上发展而来的。本理论适用于所有常规动力形式的功率(净能量)与变速的最佳选择关系(广义动力理论要以图1 和公式10 以及衍生公式为准),如电机的电流与电压或频率的转换,喷气动力的推力与流速的转换等等,也与3.3.7 条对应。

4 动力能量基础理论的应用原理示意

4.1 运动与阻力(作用与反作用:V/Vm、Fa/Fa” 的九种状态;+V +Fa、+V 0Fa、0V +Fa、0V 0Fa、+V -Fa 、0V -Fa 、-V +Fa 、-V 0Fa、-V -Fa,前四种动力的作用力与速度都大于等于阻力而做正功,后五种虽然有动力能量付出,但基本在做无用功。)

4.1.1 自然界本无动力与阻力之分,只有力产生的先后及相互影响(人为力是自然力的被动,是反抗适应自然力的,甚至连人的呼吸行走也是如此。但被动产生的任何力又会有主动的影响)。人类只是为了主观分析的需要才选择了参照系和参照物为相对基准。参照系决定了引力(始终有作用力和方向)场,参照环境决定了阻力因子(受引力作用的物质)。

4.1.2 自然界任何运动物体都是游弋在无数来自所有方向的作用力之中,与设定基准目的同向的矢量视为动力;反之视为阻力;还有能使其改变目的方向的分力或合力。无论是天体运动的平衡或是破坏,还是对量子的锁定或逃逸,都是复杂力系宗合作用的结果(是所谓的动力与阻力合为)。

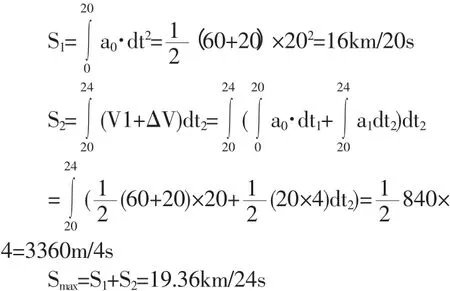

4.1.3 没有阻力就不会有动力图3(横轴平移动力圆启动法)。任何动力的发生都来自阻力(启动反作用力或后阻力),任何动力的改变也来自阻力(运动反作用力或前阻力,阻力对于m 就是前堵后追、上下左右夹击。还应注意一般物体运动的前迎阻面积是一定的,而后迎阻面积的可变化与效率关系很大。)。全部阻力与全部动力的关系是能量守恒的全部关系;目的动力与目的阻力的关系只是能量守恒的相关(守恒部分能量)关系,对应的只能是能量传递给目的基准上的那部分。给人们留下了可以在有限有利的范围改造动力的自然变化规律,就象生产了自然界不曾有过的各种人造物一样,还存在进一步优化的条件可利用的规律。

图3

Fn=[-F1’=-μ1’·m]=[-F2’=-μ2’·m]=-μ·m公式21 (任意状态物体的待启动静力)

4.1.4 人们往往还需要简化或忽略动力或阻力系统的某些次要部分,才能够方便了解认识它最基本的情况,但一定是在满足基准目标精度要求之内所定出的主要因子与次要因子系数共同产生的结果。

4.2 通用运动阻力(运动阻力的移动性;如果以某运动体为参照点,运动的就是之外的所有物质)。

4.2.1 常见通用运动阻力形式有:固体的滑动摩擦阻力和滚动摩擦阻力;流体的冲击、滑动、滚动及混合摩擦阻力,它们各自的阻力因子、阻力性质、运动形式或消耗的能量也各不相同。而且同一种运动的阻力往往不是单一的,是多种阻力因子复合或相互过渡的。它们对物体(及形状)的单位质量运动做功所需阻力能量也各不相同。静态也是物体运动的一种极端状态。

-Nt=[-F’·P=m2·δ/10000=kg2·δ/10000]=[-Fa”·P=-μ”·m2·V2=kg2·km2/t] 公式22(物体在任何状态下的静力或称内力都等于阻力并消耗能量)

4.2.2 因运动物体是被各种阻力介质包

围(共阻介质)着的,所以动力等于反动力实际上也是介质阻力的动力能量平衡(动力是在连续不断地登踏后方的阻力介质冲向前方的阻力介质,再踩着前方落下的介质阻力继续向前——。);后方阻力介质的作用力等于前方阻力介质的作用力(三元动力系),虽然也是大小相等方向相反,更重要的是运动速度也要相同(相互不失步),前方的阻力介质不断地移向后方并改变受力的方向,变被动为主动。与静阻力的不同之处在于阻力介质动与不动、介质受力的方向变与不变。

[-Fa1”=-μ1”·m·V=S1·f1·V]= [- Fa2”=-μ2”·m·V=(S2/η)η·f2·V] 公式23(前后阻力平衡公式,在前迎阻面积不变调节后迎阻面积或压强的情况下)

4.2.3 因为认识到运动阻力的动态性质,就可以进一步认识运动阻力与动力的相互作用能力(着力情况)和移动能力(速度快慢);除了能量、动力、阻力、材质、外形外,通常人为动力都是持续动力(自然界一般只有一次动力),切不可轻视推进器的大小形状与后阻力的适配能力(着力情况;图3 上在第一象限寻求与第二象限的最佳平衡率,需要动力与自身前后阻力最佳平衡的力量和速度、后阻力要适应前阻力的变化按照动力能量的运动规律选择最佳平衡。)对能量效率的影响,如果处理不好就可能出现用了最大的能量(Nmax) 只能获得最低级的位移量(如汽车的20km/h)。总之:动力能量要符合所有阻力能量的变化规律,才使动力学客观有意义。

4.3 通用动力能量基础理论的应用原理示意(以地球为参照系)

4.3.1 机械动力:机动车辆、工程动力、机床、舰船等靠机械变速的动力装置,它们的阻力主要有地球引力、地形(路形)阻力、路面阻力、空气或水质阻力等,动力的着力点为垂直地心的反引力和平行地平线的移动阻力,变速手段是将一定的动力能量根据运动客观条件(由静到动、滑动与滚动、介质的改变、速度与阻力的关系等)不同来改变Fa=m·dv/dt(包括静启动和动启动)。(这是人类已普遍采用了的机械变速手段,但却没有作为动力能量基本理论来认识,更需要在整个动力学方面加以认识应用,前文已做数理论证。)

N=Nt-Nr=η·V·Fa/η=m2·(V/η)·η·(dv/dt)(η 可以为有级或无级变速)

4.3.2 电动力以固态阻力为主的动力能量原理示意

4.3.2.1 自发电动力源:现采用的是将电压和电流在图1 或图2 上做成十几甚至几十个同心圆[9][10],也就是变功率(能量)调整,在增加U(P)的同时也增加了I(Fa),显然不符合阻力能量对动力能量的客观(反比U·I= V·Fa”=1)反作用。如果改用恒功率组合调整见图4(三相五级恒功率发电原理)[8]:降低了功率却保持了做功能力(启动电流和最高电压),提高效率(速度/功率);发电机铜铁消耗率降低;高压高速时电机的内耗与磁通(电流)反而下降。

图4

N=η·I·(u/η) V=c(u-I·r)/ Φ(用直流电机证明电压越高速度越高能耗越小)

4.3.2.2 电网输入动力源:运载工具从电网获得电能后经过变压器将功率(能量)调整的效果与上一条相同。如果再采用磁饱和(Φ)与电饱和(I·U)手段,可以将电磁能做恒功率控制。图6 以五级变压来作用铜对比示意:将功率能效调整前后;N1=Imax·Umax;

N2=I·u=2I·u/2=3 I·u/3=4 I·u/4=5 I·u/5、[5I=Imax时变压器的线圈只占Umax/5, I=Imax/5,复合线圈的用铜量为m2=(5m1+4m1+3m1+2m1+m1)/25=0.6m1]

还可以推导出更多的相关物理量,这里就不一一列出。因为用电网能源的社会动力占有率大,动力形式种类多,这种变电压动力能量理论的利用方式多潜力大,只举两例说明:

A、“不等份三段半控脉流电传动”[11](上世纪后期世界铁道运输主型动力) 技术理论图5a.b。

整流电路将电源做串并混联,造成分流降压,严重影响做功效果。改用图6 就可解决。

B、“电力变频动力”[12](上世纪末出现的新型广范应用动力,包括铁道动力)技术理论;原来采用固定功率见图7 虚线,因为电流是电压的函数,可以改用“恒功率”的概念将“恒压(恒流)变频”,采用图6 的方法“变压(组合变功率)变频”[13],得到图7 点划线的功效。

4.3.2.3 “蓄电池动力”[8],人类长时间广范应用,但都是采用固定单元组合。改用调整单元组合恒功率技术理论;原理图8,就可以扩大做功能力范围。

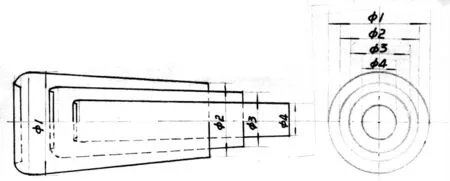

图9

4.3.3 以流体阻力为主的动力能量原理示意;动力与阻力介质的接触及移动原理的不同所需要的手段也不同,主要有空气和水两大阻力介质,其推进原理与手段的区别。

L=η·F·(V/η) (流体做功为:流量等于压力与流速的乘积,而且动力流体的速度不能小于阻力流体的速度,否则动力会做无用功。)

4.3.3.1 “空气阻力推进器”:前文已做过“气体热膨胀喷气推进”介绍,因为动力

静启动后的动着力在流体阻力上(动力与阻力均为流体),所以运动越快,动力的流速要大于被着力的流体阻力的流速(这就是流体中动力与阻力的运动同步条件,决定了动力系的动力状态:增速、减速、恒速),才有可能继续增加速度。原理图9

4.3.3.2 “水阻力推进器”:与前一项原理相同,但不同的是作为固体的叶轮推进器在运动中也应该将推进力(推进器面积决定了接触阻力比)与推进速度(转速)之比再与水阻力的运动反作用相匹配。可以采用“多组多级组合调节(多轴心)”式或“一组多级可调节同轴复合叶轮(分级同心轴可伸缩)”式,当然全流体阻力特性使静启动给动启动留下的可调整范围相对少些(分级也就可少,如固体5级、流体3 级。)。要实现的设计与技术工艺难度较大,但是为了获取难以得到的高速度高效率,一切努力都是值得的。

4.4 介绍了“水阻力推进器”也应该介绍与之配套的“汽轮机”(又一种形式)动力,因为是流体(热蒸汽)动力源,在驱动推进器时应根据水的阻力与流速情况(动力与阻力同为流体),对于蒸汽的压力与汽轮机转速之比(“汽轮”功能结构尺寸的可调整性。但要注意与“工频汽轮发电机”工作目的的区别)也要进行对应调整。

5 小结

5.1 论文解决的问题

5.1.1 认识并区别了同一理论(动力学)中用不同的符号表达不同的物理状态和量值。如:F=-F’=kg,Fa=m·a=kg·m/s,将后者改为Fa=m·a,可以避免概念上的混乱和计算上出错。可将重力加速度理论归纳到动力能量理论,使其成为更为广泛的基础(通用)理论。

5.1.2 提出了动力学中三种共生的基本物质的三种加速动力关系式:Fa=m·a=-Fa",动力的加速度Fa,物体运动的物理状态m·a,反加速运动力-Fa"。可以统一牛顿力学的三个定律的定位(见附表),组成动力能量学的基础理论,使其更为清楚准确,能够涵盖解析所有已知动力形式,公式变形方便,计算灵活不易出错。

5.1.3 揭示了动力与动态反作用力的不同运动规律,也就是非线性(动力)与线性(反动力)的矢量等与矢量不等。其理论为:反动力(斜率为常数)线性方程与动力(斜率为变量)非线性方程的关系式,只是在常量(线性μ"·P 部分)相等,而变量(非线性m·dv/dt 变化率)部分不等的逻辑规律。从而对非线性方程变形可以重复其变化率,直到与线性矢量极限全等(重力加速度与反动力加速度同为线性方程,只是加速度的量质不等)。

5.1.4 提出了动力能量理论,发现了功率与能量公式N=E=m·C2共同的阻力缺失或质量缺失,用动力扩展法解决了动力的能力与效率关系。动力不可能同时满足最大动力加速度Fa 和最大动量P,而是要根据系统的反作用力将a←→V 进行转换才可以满足:Nt=P·Fa=m2(a·V)=m2(ηa·V/η)。动力需要与其前后阻力在力的大小和速度的大小同时适配。

5.1.5 论文用“参照系”与“物质”的运动都存在阻力的自然法则;证明了“引力质量” 等于“惯性质量”。提出了全能量与净能量Nt=N·m=N+Nr(忽略了存在阻力能量,只有表象动态)的关系,证明了包括了阻力能量的全能量Nt 才有完整的m 与运动规律。用经典动力学的传统思维与数理手段可以更简明准确地表述“相对论”,解析“四维时空”。

5.2 动力能量学数学关系一览表(与图1,图2 组合数学模型)(见下表)

5.3 论文的作用

5.3.1 用动力能量学可以通解动力学的基本理论,解决了其分散性、不确定性、物理元素缺失、物理量值关系不清、通用性差等问题,有利于理解、分析、研究、广阔的启发。

5.3.2 完善了理论与实际的统一性,论文以数种动力源或动力型式,说明该理论适用于所有动力理论及应用,对于位能、势能等论文未作证明,但也可用该理论进行推导,而且该理论还具有启发性。如:N=V·Fa=Nt-(-Fa”·P)=P2/m=m·V2与E=m·C2(相对论)比较:是质量因速度而被改变?还是阻力因素(-μ"·m·V)因速度改变了阻力?谁更符合自然?找回了缺失的阻力能量就找回了整个运动能量的所有元素的量。

5.3.3 能够直观地指导动力与功能平衡效率的设计应用,文章所举例中除了机械变速效能外,几乎其它所用的动力资源与本理论对照下几乎都存在倍数的利用潜力有待开发。这对于地球上越来越少的能源,日趋恶化的温室效应,以及占人类能耗最大的动力成本都是有着普遍的意义的。

5.3.4 正因为是最基础理论上掩没了动力的全能量和能量转化规律,普遍存在将持续动力简单地当作一次动力的时间延续,所以在重大甚至尖端动力科技中也不可避免。如:航空航天动力,舰船动力,高速列车动力,核动力、电池动力以及各种能源与动力的配制上,新的动力能量理论都会带给新的认识和正确的方法。而且对于运载动力大大地突破了速度、运载量与运载距离的限制。

5.3.5 对于各种不同的动力,多数只需用本理论和现有的技术手段就可以实现功能的扩展,(如航空航天动力、核动力、变流变频动力、蓄电池组合动力……等等。)要将动力源和动力执行装置与动力驱动对象进行功能统一平衡的重组设计,尤如玩积木的重组安排一样。利用已有的技术手段就能完成。(这些举例在之前的论文或资料中已经发表和公开,或有些已经开发为成品。)

自然法则的基础理论应有:客观明确的物理本质规律;客观抽象广阔涵盖面;客观精准的表达手段。宇宙中所有物体都因万有引力呈相对平衡;另有各种动力破坏这种平衡并承受阻力(反抗运动);万有引力与动力相互可为动力、阻力或平衡力;阻力因子具有反抗运动的能力,是因为物质都得到了一定的万有引力提供的能量。所有物质共同构成宇宙万有引力的平衡(能量守恒),但又因各种动力的产生而此消彼长(能量转移但物质不灭)。

注解3.2.3: 外太空尘埃密度约为10 个/cm3(可认为此种情况的外太空星际引力强度合都接近零,但对地球的引力等于地球与尘埃的质量比,还是巨大的。),与地球表空的尘埃密度比约为1:500,一飞行物体在外太空可作105km/h 飞行,相当于这一物体及能量在地球表空可作200km/h 飞行。同理光电粒子在这两处的速度比也会是两处尘埃密度的反比500:1?不然,当运动的个体(光电粒子)远远小于空间物质(尘埃)个体的密度,以及同物质相撞可传递约等能量的运动时,这一比例显然是不成立的。就象在街道或高速公路上骑自行车会有多大的速度差别?如果在水中骑行就很不一样。这些都说明阻力的客观存在又因物质的差异而各不相同,那么对于"激光帆动力" 是否仅仅只是一种激光组合束?任何运动都需要时间,是未来的而不是过去的,即使是超光速也决不是超时间(可以认为时间被压缩);共存的万有引力构成了自然界物质的基本力平衡或定位(但自然界不同处的万有引力的大小不同,对物体运动的速度与方向的作用力或反作用力也不同。),万有引力以外的力在打破这种平衡,仅仅是争取在依附万有引力原平衡下的新平衡;现象与本质的差别是观察和认识自然的两个境界;自然界的所有个体都受客观的约束,约束的同时也给个体留下了能主观地按一定的客观逻辑规律改变的空间,就是变异的条件和能力。

符号表:

F、-F'、- F"——作用力,反作用力

Fp、-Fp" ——动力,反动力

Fa、-Fa"——动力加速度,反动力加速度

P、Pm——动力动量,运动体动量

m——质点,质量,物体

η——动力转换因子

Φ——磁通,直径

μ——系数,斜率

a——加速度,长半轴

b——短半轴

α——角度

V——速度,n….转速

T——动能

C——速度(相对论)

t——时间

h——时间(单位小时)量值

s——时间单位秒、面积

g——质量(单位克)

k——数量级(千位计)

c——常数

U——电压

I——电流

f——频率、压强

R——电阻

r——半径

M——力矩。

μ'——静态阻力因子

μ"——动态阻力系数

N=E——功率、显能量(表象能量、忽略了阻力)

γ——修正因子

Nt——全能量(包含阻力能量)

δ——物质变形因子

Ng——引力能量(a=g 时,为特定参照值)

Nr——隐能量(阻力能量)

(更多作者的前期有关动力研究和本理论的试验、研究依据和论文不在此列)

[1]《基础物理》,(任何版本).

[2]《机械变速原理》,(任何版本).

[3]《相对论》(任何版本).

[4]《相对论》(爱因斯坦第二假设;光速不受参照系改变的影响).

[5]《相对论》(爱因斯坦第一假设;惯性参照系a=0).

[6]《相对论》(爱因斯坦第四假设;自然法则在所有参照系相同).

[7]《相对论》(爱因斯坦第三假设;惯性质量等于引力质量).

[8]李辉林、易林梅“机电动力变速理论向恒功率理论发展的先进性与实用价值”,《中国科教创新导刊》,科学技术文献出版社2008 年出版、07 期 总第483 期发表,刊号:ISSN167 3-9795、(英文版:ISBN978-1-933100-33-3,October 21-23,2009) 可在中国电子刊物网或上

[9]李辉林、郑刚、杨红凯、丘水石,“有级与无级机车调速器的原理、结构、工作特性”《内燃机车》杂志273 期1996 年,刊号:ISSN1003-1820.

[10]《东风4 型内燃机车电传动》(铁道部大连工厂编写) 大连理工大出版社1993 年出版、书号:ISBN7-5611-0890-5/U-35.

[11]刘友梅主编《韶山4B 型电力机车》中国铁道出版社出版、1999 年、书号:ISBN7-1130-3247-8U-898.

[12]《动车组供电牵引系统及设备》(铁道部、北京交通大学合编) 铁道出版社2005 年出版、引进动力上马内部教材.

[13]李辉林、易林梅“脉流恒功率理论的应用技术实现”,《科技咨询导报》,宇航科技出版社2007 年出版,26 期发表,刊号:ISSN1673-0534.07 年中国科协年会论文集及国家科技电子刊物、可网上查阅.