体重指数、腰围预测成人高血压和(或)糖尿病的危险度及交互作用分析

董会敏 高秋菊 闫玉英 冯素青 马新颜 信云 姜彩肖 李正光 王书江

体重指数、腰围预测成人高血压和(或)糖尿病的危险度及交互作用分析

董会敏 高秋菊 闫玉英 冯素青 马新颜 信云 姜彩肖 李正光 王书江

目的 分析高血压、糖尿病和二者并存的相关危险因素,不同体重指数(BMI)、腰围(WC)界值时 3种疾病的相对危险度(RR)预测及其BMI、WC两因素的交互作用分析。方法 采用分层多阶段整群随机抽样的方法,于 2008年 3至 5月对石家庄市城乡 18~69岁 6 925名常住人口进行了高血压、糖尿病、二者并存及相关危险因素的现况调查,对 3类疾病情况的相关危险因素进行了 Logistic分析,并分析了BMI和 WC对 3种疾病的交互作用大小。结果 高血压、糖尿病、二者并存与年龄、文化程度、BMI、WC明显关联(P<0.01),与性别、职业无明显联系(P>0.05),患病率及并存(率)与年龄、BMI、WC呈正相关(P值均 <0.01),与文化程度呈负相关(P<0.01)。BMI截点为 24 kg/m2时,BMI是高血压、糖尿病、二者并存的RR分别为 2.25,2.61,4.01;暴露组归因危险度百分比(ARP)分别为55.49%,61.72%,75.06%,人群归因危险度百分比(PARP)分别为 39.52%,45.70%,61.14%;WC截点为 85 cm时,WC是高血压、糖尿病、二者并存的 RR分别为 2.40,3.79,5.20,ARP分别为 58.37%,73.60%,80.79%,PARP分别为40.64%,57.70%,67.25%。BMI、WC共存时,对 3种疾病的发生有明显的交互作用(P均 <0.01),交互作用指数(S)分别为 1.48、1.10、2.01,交互作用归因比(API)分别为 25.66%、7.02%、43.76%,交互作用超额相对危险度分别为其他因素的 1.22、0.33、3.36倍,两因素共存时的 RR分别是 BMI单独存在时的 1.84、1.18、2.20倍,分别是 WC单独存在时的 2.44、3.31、4.19倍。结论 年龄、BMI、WC是高血压、糖尿病和二者并存的中高度危险因素,文化程度是其保护因素,BMI和WC对3种疾病情况的发生有一定的交互作用。

高血压;糖尿病;体重指数;腰围;危险因素;交互作用

高血压、糖尿病等慢性病,已成为许多国家中老年人致死、致残的重要原因,给个人、家庭、社会带来沉重的负担,使患者家庭陷入因病致贫、因病返贫的境地,并且二种疾病常并存,其患病率均逐年上升和有发病年龄提前的现象[1,2],从而引起了各国政府的高度重视,列为卫生战略重点之一,我国政府也已将慢性病防治工作提到了重要议事日程。本研究对石家庄市18岁以上城乡居民进行了高血压、糖尿病和二者并存患病的抽样调查,并对其相关因素及交互作用进行了分析,以期为政府制定慢性病防治政策和干预措施提供科学依据。

1 对象与方法

1.1 研究对象 采用分层(地理、经济)多阶段整群随机抽样的方法,于 2008年 3至 5月对石家庄市 18~69岁 6 925名常住人口,进行了高血压、糖尿病、二者并存及相关危险因素的现状调查。调查表自行设计,经由统一培训的调查员一对一询问填写调查表,共收回有效问卷6 922份,有效率 99.96%。

1.2 高血压、糖尿病、二者并存诊断标准 按 1999年 WHO和国际高血压联盟提出的标准[3]:收缩压(SBP)≥140 mm Hg(1mm Hg=0.133 kPa)和(或)舒张压(DBP)≥90mm Hg诊断高血压;糖尿病按照《中国糖尿病防治指南》的标准[4]:空腹毛细血管血糖≥6.0mmol/L诊断为糖尿病。

1.3 主要指标测量 血压测量用经校正的欧姆龙电子血压计,型号HEM-770A,被测者测前静坐 5min,统一测右上臂,测量 2次,时间间隔 30 s,取 2次测量平均值为血压值;身高用身高计测量,体重用电子体重秤测量,体重指数(BMI)=体重(kg)/身高(m2),以 BMI≥24 kg/m2为超重,BMI≥28 kg/m2为肥胖;腰围(WC)测量按文献[5]方法进行,男性 WC≥85 cm,女性 WC≥80 cm为腹部脂肪蓄积即中心性肥胖。空腹血糖测量用罗康全活力型快速血糖测量仪测量,型号 Accu-Chek Active。

1.4 交互作用分析指标 交互作用分析根据 Rothman[7]方法计算,交互作用指数(the synergy index,S)=(RR 11-1)/[(RR10-1)+(RR 01-1)],其中 RR11表示 2个因素共存时的 RR值,RR 01、RR 10其中一个因素存在时的 RR值。交互作用归因比(attributable proportion of interaction,API)=[RR 11-(RR 10+RR 01)+1]/RR 11。交互作用超额相对危险度(relative excess risk of interaction,RERI)=RR11-(RR10+RR 01)+1。95%可信区间(95%CI)用 Woolf法计算。

1.5 统计学分析 应用SPSS 13.5统计软件,高血压、糖尿病与相关危险因素分析用多因素logistic回归分析法,危险因素交互作用分析采用 Rothman方法,相对危险度(RR)、归因危险度百分比(ARP)、人群归因危险度百分比(PARP)采用 Bruzzi法分析[6],疾病与因素的相关关系用相关分析法,计数资料比较用 χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

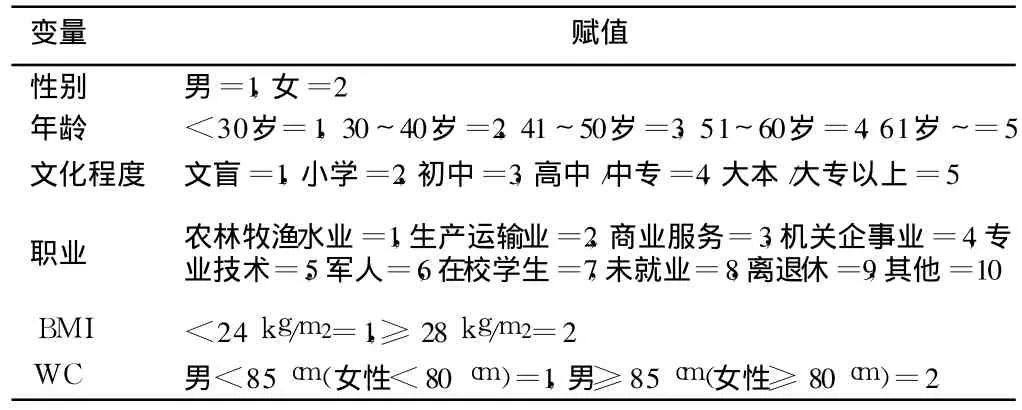

2.1 对可能危险因素进行赋值 见表 1。

表1 变量赋值表

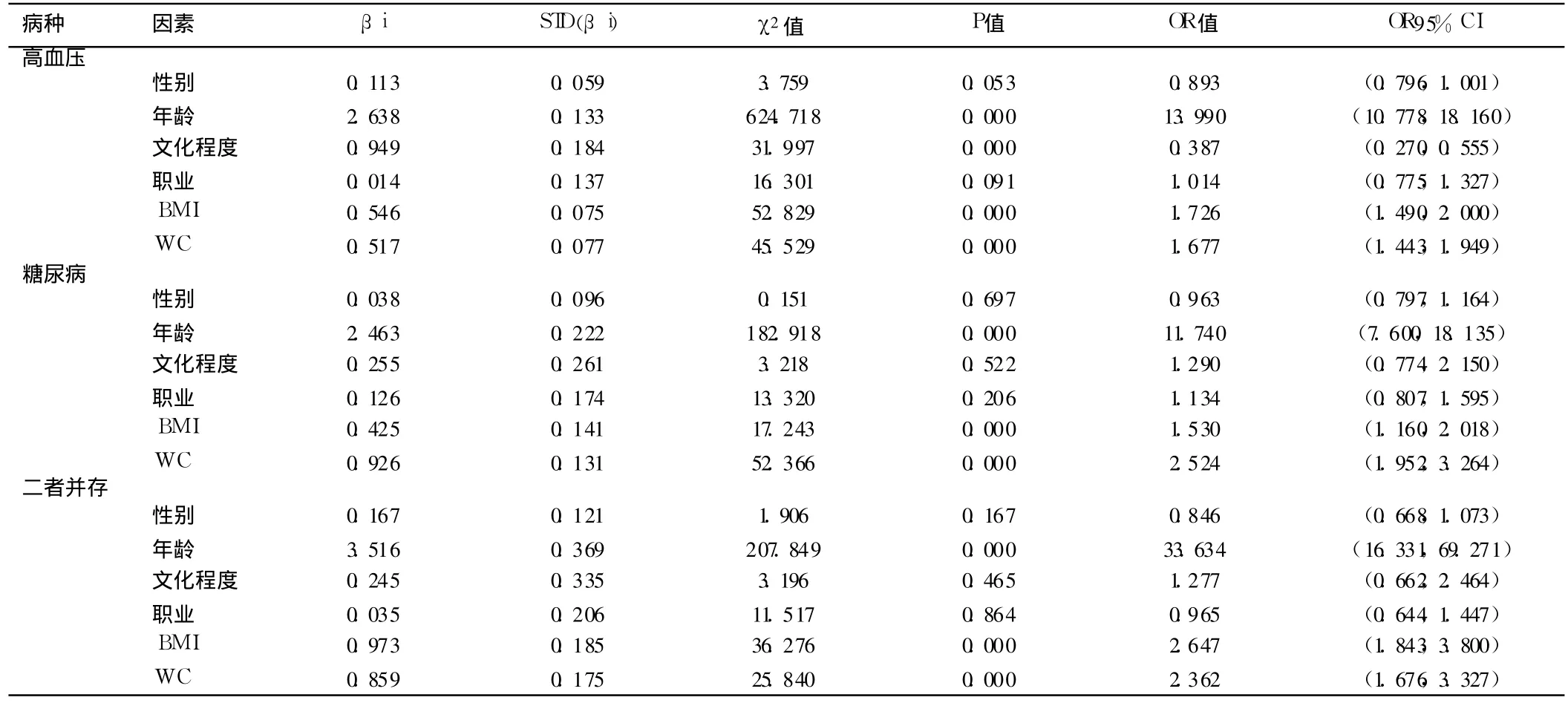

2.2 高血压、糖尿病、二者并存的患病率及多因素logistic回归分析 被调查人群中高血压、糖尿病、二者并存的患病率分别为 33.65%、8.70%、5.53%,其中高血压患者并发糖尿病的患病率为 16.44%,糖尿病患者并发高血压的患病率为 63.62%。以高血压、高血糖及其二者并存为结果变量,年龄、性别、文化程度、职业、BMI、WC为因素变量,结果发现高血压、糖尿病、二者并存与年龄、文化程度、BMI、WC明显关联(P<0.01),与性别、职业无明显联系(P>0.05),见表 2。进一步分析发现,高血压与年龄、BMI、WC呈正相关(r=0.455、0.326、0.336,P<0.01),与文化程度呈负相关(r=-0.228,P<0.01);糖尿病与年龄、BMI、WC呈正相关(r=0.242、0.165、0.205,P <0.01),与文化程度负相关(r=-0.085,P<0.01);二者并存与年龄、BMI、WC呈正相关(r=0.237、0.182、0.206,P <0.01)与文化程度呈负相关(r=-0.087,P<0.01)。表明为高血压、糖尿病、二者并存的患病率随年龄的增大,BMI和 WC的增加而明显增加,但随文化程度的提高其患病率明显减低。

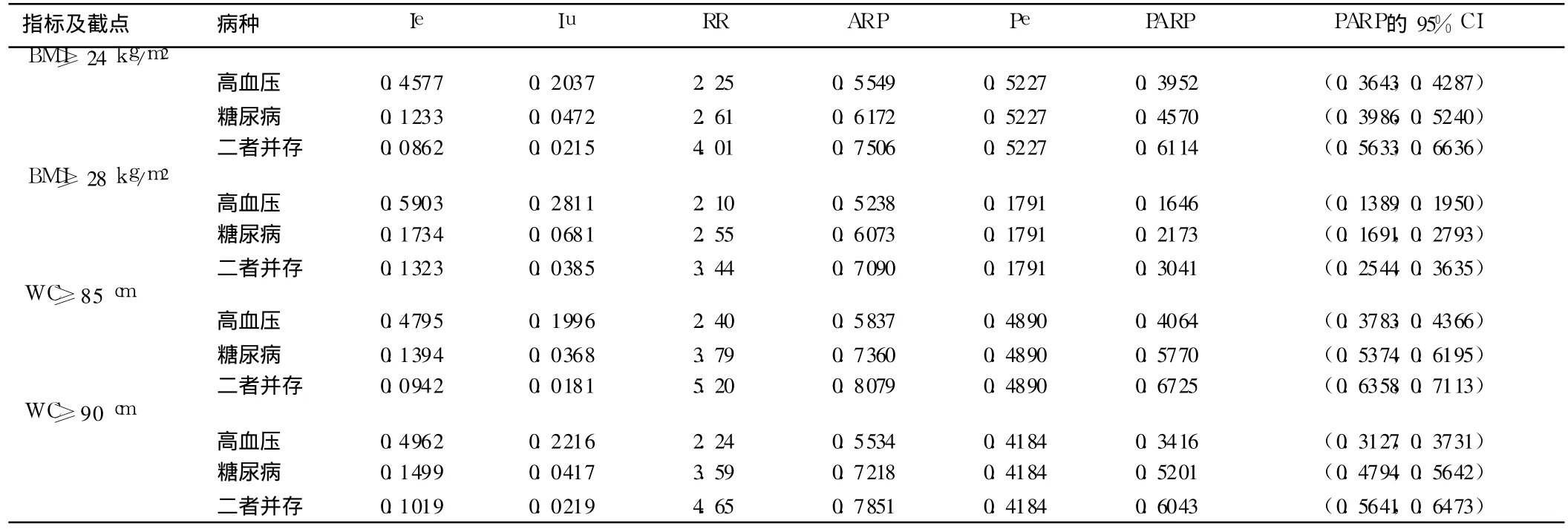

2.3 不同 BMI、WC时高血压、糖尿病、二者并存的危险度预测BMI截点为 24 kg/m2时,BMI是高血压、糖尿病和二者并存的 RR分别为 2.25,2.61,4.01,BMI截点为 28 kg/m2时,高血压、糖尿病二者并存的 RR分别为 2.10、2.55、3.44,但其 RR并不比截点为 24时的高。超重人群中完全归因于超重引起的高血压、糖尿病、二者并存占全部病因的 55.49%、61.72%、75.06%,该调查人群中超重引起的高血压、糖尿病、二者并存发病增加及消除超重这个因素后可能使 3种疾病的发病分别减少 39.52%、45.70%、61.14%。WC截点为 85 cm时,WC是高血压、糖尿病、二者并存的 RR分别为 2.40、3.79、5.20,WC截点为 90 cm时,WC也是高血压、糖尿病、二者并存的 RR分别为 2.24、3.59、4.65,但其 RR并不比截点为 85 cm时的高。腹部脂肪蓄积人群中完全归因于腹部脂肪蓄积引起的高血压、糖尿病、二者并存占全部病因的 58.37%、73.60%、80.79%,本次调查的人群中由于腹部脂肪蓄积引起的高血压、糖尿病、二者并存发病增加或消除腹部脂肪蓄积这个因素后可能使 3种疾病的发病分别减少 40.64%、57.70%、67.25%,见表 3。

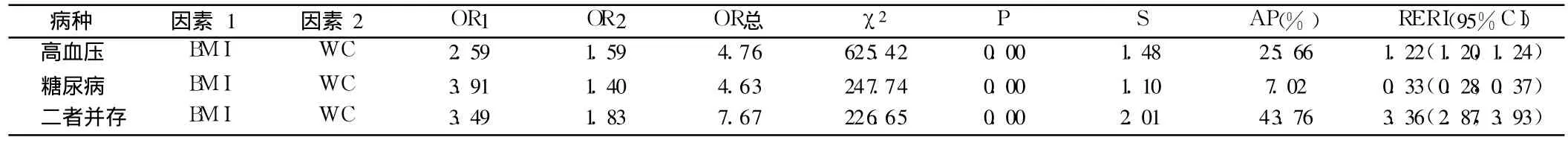

2.4 BMI、WC对高血压、糖尿病、二者并存的交互作用分析BMI、WC共存时,对高血压、糖尿病、二者并存的发生有明显的交互作用(P值均<0.01),两因素共存时的 RR分别是 BMI单独存在时的 1.84、1.18、2.20倍,分别是 WC单独存在时的2.44、3.31、4.19倍。交互作用使高血压、糖尿病、二者并存增加的超额发病的风险是其他因素的 1.22、0.33、3.36倍,在高血压、糖尿病、二者并存中有 25.66%、7.02%、43.76%是由于BMI和 WC交互作用所致,见表 4。

3 讨论

本次调查人群的高血压、糖尿病患病率均明显高于 2002年全国调查水平[7,8],高血压并发糖尿病或糖尿病并发高血压的患病率也明显高于全国水平[9]。其原因一是本次调查距2002年已经 6年,而我国高血压、糖尿病呈明显上升趋势,二是血糖测定采集的标本和糖尿病诊断标准不同对结果可能有影响。多因素 Logistic回归分析发现,疾病发生的高危险因素有年龄、超重、中心性肥胖,随年龄的增长、BMI和 WC的增加,高血压、糖尿病、二者并存的患病率明显增加,因此应高度重视年龄、超重、中心性肥胖,随年龄的增长、BMI和 WC的增加高血压、糖尿病、二者并存的患病率明显增加,因此应高度重视年龄、超重和中心性肥胖在慢性病发生发展中的作用。同时发现性别与高血压无统计学关联,但其P=0.053附近,其实说明男性高血压患病率应该较女性高血压患病率高(建议将其放入阳性因素中)。而糖尿病患病率与性别无统计学关联[10],与文献报道一致。职业未进入方程的原因,可能是因为职业分组不太均衡所致,与已知知识点“脑力劳动较体力劳动高发”不符,具体原因有待于进一步研究。

危险度分析提示在超重人群中完全归因于超重引起的高血压、糖尿病、二者并存占全部病因的 55.49%、61.72%、75.06%,中心性肥胖人群中完全归因于腹部脂肪蓄积引起的高血压、糖尿病、二者并存占全部病因的 58.37%、73.60%、80.79%,如果该调查人群中消除超重这个因素后可能使高血压、糖尿病、二者并存的发病分别减少 39.52%、45.70%、61.14%,控制中心性肥胖后可能使 3类疾病的发病分别减少40.64%、57.70%、67.25%,并且 BMI和 WC对 3种疾病的发生有明显的交互作用,在高血压、糖尿病、二者并存中有25.66%、7.02%、43.76%是由于 BMI和 WC交互作用所致,因此应进行科学运动控制体重或减肥。

本研究资料显示提高 BMI、WC的截断点并不能预测高血压、糖尿病、二者并存时的危险度增加,具体原因有待于进一步研究确定。Logistic回归分析发现,文化程度是高血压、糖尿病、二者并存的保护因素,说明教育在全民健康中的作用非常重要,分析原因是受教育者能充分认识到慢性病发生的危险因血压、糖尿病患病率高、知识知晓率低、病情控制差等是我国高血压、糖尿病防治工作中亟待解决的问题[11,12],而高血压、糖尿病均是可以控制的疾病,若认识到位,措施得当,就可以有效降低血压和血糖水平,并减少其严重并发症的发病风险,减轻人民的经济负担。

表2 高血压、糖尿病、二者并存与相关因素的 Logistic回归分析

表3 BMI、WC不同截点高血压、糖尿病及其二者并存的 RR、AR和 PARP

表4 BMI、WC对高血压、高血糖及二者并存的交互作用分析

1 时景璞.高血压的发病现状及分布特征.实用乡村医生杂志,1999,6:5-6.

2 张弘.2型糖尿病患病率的研究进展.口岸卫生控制,2008,13:43-46.

3 张廷杰,吴时达.1999年世界卫生组织及国际高血压协会(WHO/ISH)高血压处理指南.心血管病学进展,1999,20:177-181.

4 卫生部疾病控制司,中华医学会糖尿病学分会.《中国糖尿病防治指南》(试行本)(节选).中国慢性病预防与控制,2004,12:283-285.

5 中国肥胖问题工作组.中国成人超重和肥胖症预防与控制指南(节录).营养学报,2004,26:1-4.

6 黄悦勤主编.临床流行病学.第 1版.北京:人民卫生出版社,2002.143-146.

7 Rothman KJ.Epidemiology:and introduction.Oxford,United Kingdom:Oxford University press,2002.

8 王陇德主编.中国居民营养与健康状况.第 1版.北京:人民卫生出版社,2005.57-60.

9 全国糖尿病防治协作组.1994年中国糖尿病患病率及其危险因素.中华内科杂志,1996,36:384.

10 邢学武,郭剑津,侯玉英,等.山西省运城居民糖尿病患病及影响因素分析.中国公共卫生,2009,25:3-4.

11 徐小玲,唐新华,金宏义.浙江省社区人群高血压患病率、知晓率、治疗率和血压控制状况分析.中国心血管病杂志,2005,45:36-39.

12 李晓慧,郭兆秀,冯秀娟.社区糖尿病患者饮食干预和健康教育 100例疗效观察.宁夏医学杂志,2008,30:836-837.

R 544;R587.1

A

1002-7386(2010)06-0678-03

050011 河北省石家庄市疾病预防控制中心慢性病防治所(董会敏、闫玉英、冯素青、马新颜、信云、姜彩肖、李正光、王书江);中国人民解放军白求恩军医学院(高秋菊)

2010-01-28)