宗教社区的联合与分离

马 强 杨桂萍

韦州哈乙寺组织经历了兴起、废除、重构三个阶段,其功能主要体现在组织聚礼、会礼、殡礼、念尼卡哈、决定封开斋时间、解释教法、代表穆斯林整体进行利益表达、与国家权力展开互动等方面,能够在一定程度上保持教派的稳定性,提高民间的组织化程度。这种组织是在国家权力制约之下民间对宗教事务进行自我管理过程中形成的,是对政府权力不便参与部分的补充。哈乙寺组织的特点与不同民族的传统及社区史相关。在城镇化进程中,这一组织也面临着分离的隐忧。

关键词:韦州哈乙寺功能社区现代化

作者:马强,1972年生,人类学博士,陕西师范大学西北民族研究中心副教授;杨桂萍,1967年生,哲学博士,中央民族大学哲学与宗教学系副教授。

“哈乙寺”是一个阿汉构词,阿语表述为“哈乙·麦斯吉德”(Hayy Masjid),是我国内地回、东乡、撒拉、保安等族穆斯林对具有一定隶属关系的联合教坊中处于核心地位的清真寺的称呼。通常指一个穆斯林居住区内宗教功能最强、地位最为显赫的寺院。按照《新编阿拉伯语汉语大词典》的解释,“哈乙”有生活区、居民区的意思。因而,哈乙寺的字面意思就是“居民区清真寺”,或者套用社区的概念,可以翻译为“社区清真寺”。民间一般将哈乙寺体制中的核心寺称作大寺,周边其它各寺称作小寺或稍麻寺。哈乙寺组织是对以寺大为核心,小寺在一定程度上服从大寺组织和管理的宗教社区结构及其制度的称呼。

因资料和研究视角所限,迄今为止,我国学者对这种历史悠久、影响深远的民间组织缺乏细致的个案探讨,尤其是对其变迁缺乏动态的考察,因而很多认识都比较模糊。本文通过田野调查,认为宁夏同心县韦州地区是目前我国保存哈乙寺组织最为完好的地区之一,因而对其予以民族忠描述和研究,以展现这一组织的概貌和变迁,并就相关学术问题予以探讨。

一、韦州人口及社区格局

韦州镇地处宁夏同心县东北部,距县城93公里,1986年撤乡设镇,是同心县第二大镇。全镇总面积890平方公里,辖13个行政村,64个村民小组。据2000年第5次人口普查统计有6224户,25781人,其中回族19395人,占总人口的75,2%。据同心县统计局最新资料,截至2005年底,韦州镇总户数为6848户,24020人,其中回族人口18062人,占总人口的75.2%。五年中因辖区范围缩小和迁移导致人口减少了1761人,但回族人口所占总人口比例保持不变。主要分布在镇区韦一、韦二、南门、河湾、石峡、闫卷等村庄。

有关唐宋之际韦州是否已有回族先民的活动缺乏详细考证,但元代统一之后,原西夏之地驻扎了大批签军屯垦牧养,忽必烈三子芒哥刺受封唐兀(西夏)之地,芒哥刺之子阿难答曾率帐下十五万蒙古人归信伊斯兰教,韦州回族的大量繁衍可能与此有关。据传屯军韦州的回回眷属就在城东南居住,这里曾建有清真寺。明代西域回回入附中原,以及沐英受封宁夏西吉县葫芦河川等六处草场,这些都可成为追溯韦州回族的历史脉络。明洪武年间,韦州为庆王朱旃封地,部下回族亦多有留居从事垦妆者。

韦州回族有苏、马、海、王、丁、杨、周、金、买、韩,单、秦、白、蔡、拜、闫、何、余,岳、李、赵、田、孙、强、彭、夏、梁、康、陆、张、尹、郭等数十姓。苏姓为第一大姓,据传源于同一谱系,人口约占韦州回族总人口的1/3。过去苏姓辈分严格,实行同姓不婚习俗,现已出五服,个别家庭出现了同姓通婚现象,但仍遭年长者的非议。马姓回族在韦州分布很广,且历史上多有迁移,有人已迁居银川新城、灵武、青海、临夏等地。海姓是明代前来韦州讲学的陕西籍经学大师海文轩的后裔,现已传至十二代一百多户,一千多口。王姓共有三支,分别来自陕西、吴忠金积、同心王家团庄。此外,还有海原李姓,甘肃韩姓,吴忠丁、郭、梁、孙、尹等姓,同心康、陆、白等姓,平罗夏姓,灵武强姓和岳姓,甘肃张家川秦姓等。韦州回族各姓既有散居,又有个别姓氏的聚居。如闫姓居住的闰家圈,彭姓居住的彭庄子,何姓居住的何家崖头,金姓居住的金庄子等。

二、韦州哈乙寺组织的历史沿革

根据镇政府登记,截至2006年10月,韦州镇1 3个行政村共有35鹰清真寺。落实宗教政策以后新建清真寺2l座,其中1979年新建1座,1980年代新建13座,1990年代新建5座,2000年至2007年初新建2座。韦州镇区半径5公里范围内回族基本都被纳入哈乙寺组织范围,大寺位于整个哈乙寺组织的中心,其辐射范围包括了19座寺,连,同大寺共20座寺,奉伊赫瓦尼派。大寺既是哈乙寺。也是本寺周围居民的日常宗教活动场所,发挥着双重作用。

从纳入哈乙寺组织的20个寺分析,韦州大寺建于明洪武年间,到清代已有老坟、西坟、海坟3座寺,形成三坟一寺结构。其中三座坟场为寺坟一体,修寺是为了给游坟者淋浴和进行纪念活动等提供便利,但其后功能出现转型,个别寺院如老坟、西坟、东坟三寺都曾成为著名阿訇的讲学之地和经堂教育中心。民国建有马家坟、东坟、泉脑三寺,因而当地人多有解放前为五坟一寺之说,其实泉脑寺早在1928年就已存在。建国后至1978年,因各种政治运动和计划经济体制之下人口流动性弱的影响,韦州没有新建清真寺。文革中所有清真寺被毁。落实宗教政策之后镇区重建了7座,新建了13座清真寺。随着镇区面积的拓展和居民的增加,城镇化进程中清真寺数量比解放前增加了近两倍。至此,哈乙寺组织中清真寺数量达到20座。

哈乙寺组织的形成同教派分化和寺坊增加有关。伊赫瓦尼流行之前,韦州地区三坟一寺应为格迪日单一教坊制。此处教派改革始于清末。据传青海循化撒拉族马登海于光绪二十五年(1899)在此首传伊赫瓦尼主张并引起争议,新派曾脱离大寺另建小寺。1915年马登海再次传播并得到当地四大阿訇的支持,新教思想很快在韦州获得了认同。

大寺作为哈乙寺地位的确立,同伊赫瓦尼对聚礼的教法解释及两北军政界回族上层的推行有关。马步芳和马鸿逵家族借助教派强化宗教意识,培养宗教感情,加强团结,巩固权力,为其雄踞西北进行社会动员和组织力量,因而曾大力推行,通过建立哈乙寺进而掌握大范围区域间的宗教管理权,并通过与宗教上层的联合达到宗教教化、凝聚人心和巩固政权的目的。当时著名的哈乙寺有西宁东关大寺、临夏南关大寺、平罗宝丰大寺、同心韦州大寺等,周边各小寺的阿訇必须由大寺培养和指派。韦州地区哈乙寺的推行过程较为温和,主要以各寺开学阿訇对伊赫瓦尼思想的接受为发端,通过接受教义思潮而产生组织化运动,使原来互不隶属、坟寺兼存的局面得以改变。随着大寺成为整个韦州镇区范围内的核心寺开展主麻聚礼活动,哈乙寺组织也逐渐形成。直到1958年宗教界进行反封建民主改革时,这一组织自行解体。文革中寺院被拆,集体宗教活动停止,十一届三中全会以来落实宗教政策,哈乙寺组织重新恢复,但功能出现下降和转变。

三、韦州哈乙寺的组织及功能

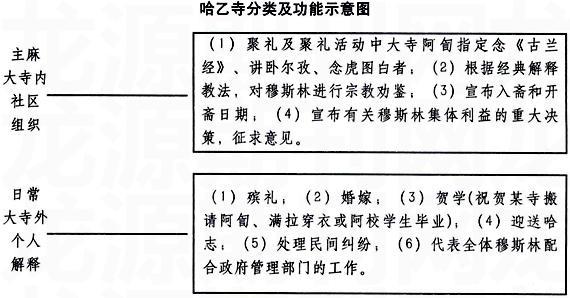

韦州哈乙寺的作用主要体现在组织聚礼和会礼的仪式和程序(包括分配某寺阿訇讲卧尔

孜、念虎图白)、殡礼、念尼卡哈、决定封开斋时间、解释教法、代表穆斯林整体进行利益表达、与国家权力展开互动等方面。

可以根据不同视角对大寺的功能进行多种分类。如根据其活动时间可以分为主麻日功能和日常功能,根据其发挥功能的场景可以分为寺内活动和寺外活动,根据其针对的对象可以分为对社区的功能和对个人的功能;根据其作用可以分为组织功能和解释功能等。

韦州大寺与周边小寺既有上下隶属关系,也有平行关系。隶属主要表现在小寺在某些宗教生活方面听从大寺的安排,尊重大寺伊玛目,维护大寺的权威。平行关系体现在大寺作为周围居民的小社区中心,同其它小寺一样发挥着日常宗教功能。

从管理组织而言,明清以来大寺在很长时期就是这里唯一的清真寺,实行三掌教制度和学东乡老制。民国10年左右,伊赫瓦尼思潮在韦州流行之时,随着马福祥委任临夏人马五十担任韦州大寺伊玛目,三掌教制随即解体,宗教职业者的世袭制代之以举荐轮换制,使学有所成者都能够获得出任阿訇的机会。学董乡老制作为地方社会权威的民间组织,主要协助阿訇处理各种宗教事务和杂务,如阿訇的聘用、天课的分配、阿訇与满拉的生活和社会交往等。

四、讨论

(一)哈乙寺组织的特征及结构类型

我国学术界对哈乙寺组织的分类一是按照寺坊结构划分为单一教坊和联合(或复合)教坊,哈乙寺属于联合教坊类型。有些学者根据清真寺的管理组织划分为格底目的三掌教制、伊合瓦尼的哈乙寺制、宗教生活的民主管理组织。此外,也有学者按照教制(寺制、坊制和教外加于它的管理方式)分为单一教坊制、隶属教坊制、三掌教制、教主制、热依斯制、哈乙制卡的制、乡约制、选聘制、寺管会等十类。

一般而言,哈乙寺的作用主要表现在各寺统一在中心寺举行主麻聚礼方面,这是所有哈乙寺组织形成的最低标准,因而哈乙寺首先扮演着国外主麻清真寺的宗教功能。如果没有统一的聚礼,中心寺尽管在其它方面发挥着强大的功能,但不能确定为哈乙寺。如各个门宦的道堂、拱北及其附设清真寺,作为本门宦进行文化展演和仪式教化的场所,这些场所对于所有该门宦的门徒而言,是他们与道统之间的精神维系中心,每年都有固定的纪念活动在此举行,能够聚集成千上万人共同参与。但这种聚合在特定的时空,因教派和门宦制度的差异而千差万别,没有被穆斯林普遍认可的聚合力,频度没有聚礼的次数高,从教法而言也没有主命意义,因而虽然其发挥着强大的功能,但不能够算作哈乙寺。

历史上哈乙寺制度与不同民族的传统结合,往往形成不同的运作方式。如青海循化县的街子清真寺明清时期就是撒拉族最高宗教法官“尕最”居住的地方,统领撒拉族各“工”的哈乙寺(宗寺)和各村的稍麻寺(支寺),撒拉族以“工”为单位的社会组织为这种尕最监管下的哈乙寺组织提供了便利的社区运作程序。就哈乙寺的历史,芈一之先生认为雍正元年(1 723)以前因未分十二工,因而之前可能工一级的哈乙寺并未出现,而是两级制度。 “雍正以后正式出现了上六工和下六工,因之土司统治系统和宗教尕最系统也相应改变为三级。”街子总寺的阿訇人称大学阿訇,各工宗寺的阿訇称中学阿訇,各村支寺的阿訇称小学阿訇。支寺隶属于宗寺,宗寺隶属于总寺。说明街子哈乙寺组织经历了由两级到三级的结构变迁。本文认为,雍正以前是否存在两级隶属关系也不好确定,但雍正后随着“工”的分化,三级隶属天系的哈乙寺组织最终确立,这一点是可以确定的。

韦州哈乙寺组织显然与街子十工寺坊结构有所区别,其隶属关系为两级,社区权力分工比街子总寺简单。小寺的任何脉动都会影响大寺,可以直接与大寺取得沟通,容易开展社区活动。街子总寺三级隶属关系中小寺必须通过各自所在的哈乙寺才能表达小社区中人们的愿望,总寺阿訇具有更高的权威,在民间形成区别不同层级阿訇的学识、威望、名誉等的教阶观念,社区组织体系较为稳固,传统意识更强,宗教革新思潮只有通过自上而下的渗入方式才容易流行,小寺对总寺的直接影响较小。

据此,可以将哈乙寺分为大寺统领型和中心辐射型两种类型。大寺统领型组织化程度高,不同层级隶属关系明显,总寺相当于最大的哈乙寺,其下又包含了数个哈乙寺;社区权力通过自上而下的方式运作,总寺具有相当的威权。小寺的能动性弱,创新性差,因而社区也较为稳定。中心辐射型组织化程度低,大寺只在某些方面对小寺有所领导和示范,小寺的自由活动空间大,宗教知识精英的主动性和创新性强,社区较有活力。我国一些学者认为,“宗教组织的制度化既可以保障其延续性、稳定性和有效性,确立成员交往过程中具有伦理性或强制性的规范,增强内部的凝聚性与依赖性,又有可能产生出某种僵化的机制,从而限制教徒的创造力和灵活性。”可以说哈乙寺组织也存在着上述两个方面的特征,尤其是隶属关系复杂、组织化程度较高、宗教组织与行政组织结构同步的群体组织其双重特征更加明显,内部结构更为稳定,对社区成员的影响力也更大。

(二)哈乙寺组织的历史分期及教派特征

根据我所掌握的材料,认为可将哈乙寺的历史追溯到清代。例如甘肃临夏老王寺(原初称王寺)因同治十年(1871)圣裔塞利目来临夏,得到马占鳌的赞助,在王寺创立了哈乙制,尊奉华寺门宦。临夏县韩家集磨川大寺创建于明代,初建旧址在阳洼山上,清初山下回民增加,在山下磨川修一小寺,平常分开礼拜,主麻集中到阳洼山举行。光绪六年(1880)马福禄回归故里,确定磨川寺为哈乙寺。据寺内现存1917年《重修西乡韩家集三头十方海——礼拜大寺碑记》记载,清初“适岁大旱,上下二十余方,咸聚于此祷雨,甘霖沛然。”当时的“二十余方”是否全部跟随磨川寺聚礼就不得而知,但据口传1949年前磨川寺曾是韩家集附近13个回族聚居村落的总寺。1995年,磨川哈乙寺共辖24个小寺,而本寺附近有教民约400户,2000多人,以回族为主,另有撒拉、东乡等民族,以尊奉华寺门宦为主。

民国以来,伊斯兰教伊赫瓦尼教派以西宁东关清真大寺为哈乙寺,招收满拉,培养阿訇,宣讲经典,研究教义,培养了大批学者。西宁及周边10公里以内伊赫瓦尼各寺都奉其为大寺,在此举行聚礼。

1916年,西宁镇守使马麒为发展伊赫瓦尼派,将临夏的哈乙寺从王寺迁至南关大寺,并以此为中心,不仅统领八坊各寺教权,而且还给四乡各寺委派阿訇,在经济上予以支持。新中国成立后,废除了南关大寺的哈乙寺地位。

云南昭通地区的黑石凹村,改革开放至1995年,周围的鱼脊、大营、回龙坝等7村分别建有寺坊,而以黑石凹寺为哈乙寺,设有“两乡七寺教民委员会”,属伊赫瓦尼派。

根据以上线索,我认为国内回族的哈乙寺组织大致经历了五个发展阶段:(1)清代以前格迪目传统的哈乙寺;(2)清初以来多门派哈乙寺的出现:(3)民国时期以伊赫瓦尼为代表的哈乙寺;(4)1958年宗教改革时期哈乙寺组织的废除;(5)落实宗教政策以来哈乙寺制度部分功能的恢复及变革。

长期以来,学术界多认为哈乙寺是伊赫瓦尼传播之后才出现的,因而将其归结为伊赫瓦尼派的特征之一。其实对于组织较大区域内的主麻聚礼活动,果园十条中并未提及。哈