祛风化痰通络汤治疗脑梗死急性期临床研究

(新沂市中医院,江苏新沂221400)

随着人口老龄化及生活方式的改变,脑梗死患病人数逐年增加,其病死率及致残率均较高,而在急性发病时的治疗是否及时、得当,是决定患者预后的关键。2006年2月-2009年4月,笔者采用祛风化痰通络汤治疗脑梗死急性期中医辨证为风痰瘀阻型患者31例,取得较好疗效,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 诊断标准 西医诊断参照1995年全国第四届脑血管病学术会议通过的“各类脑血管疾病诊断要点”中脑梗死诊断标准[1],并经颅脑CT或头部MRI检查确诊。中医诊断参照《中药新药临床研究指导原则》[2]有关标准,辨证为缺血性脑卒中病风痰瘀阻证型。主症:半身不遂,口眼歪斜,伴或不伴言语蹇涩或不语,感觉减退或消失;次症:头晕目眩,喉中痰多而黏,流涎,体形肥胖。舌脉:舌质暗淡,舌苔白厚腻,脉弦滑。具备主症+次症2项,结合舌脉即可确立诊断。

1.2 纳入标准 (1)符合西医动脉粥样硬化血栓性脑梗死诊断标准;(2)发病1个月内;(3)符合中医缺血性脑卒中病中经络且中医辨证为风痰瘀阻证患者;(4)年龄45~80岁;(5)神经功能缺损评分≥10分且≤36分;(6)神经功能缺损评分中上肢肌力、手肌力、下肢肌力至少有1项≥2分,意识分值≤4分。

1.3 排除标准 (1)发病超过1个月以上者;(2)短暂性脑缺血发作、脑干梗死、小脑梗死、无症状性脑梗死(仅影像学资料);(3)经检查证实由脑肿瘤、脑寄生虫病、风湿性心脏病、冠心病及其他心脏病合并房颤所引起的脑栓塞者。

1.4 一般资料 62例急性脑梗死患者均系新沂市中医院门诊和住院患者,按就诊顺序编号,查随机数字表随机分为两组。治疗组31例,男19例,女12例;年龄 50~75岁,平均(69.5±3.3)岁:病程最短5 h,最长27 d,平均(4.2±0.6)d;合并高血压病者23例、高脂血症者8例、糖尿病者3例、冠心病者4例;病情轻度5例、中度21例、重度5例。对照组 31例,男17例,女 14例;年龄52~79岁,平均(68.5±3.6)岁 ;病程最短6 h,最长 25 d,平均(4.8±0.4)d;合并高血压病者24例、高脂血症者7例、糖尿病者3例、冠心病者5例;病情轻度6例、中度20例、重度5例。两组年龄、性别、病情程度、合并疾病、中医症候积分、神经功能缺损积分、总的生活能力状态等资料比较(P>0.05),具有可比性。

1.5 治疗方法 治疗组:采用自拟祛风化痰通络汤治疗。方药组成:陈皮10 g,法半夏9 g,茯苓10 g,枳实10 g,竹沥(江西盛翔制药有限公司产品,国药准字:Z36021127,口服)1支,胆南星6 g,天麻10 g,僵蚕10 g,全蝎 5 g,地龙 10 g,鸡血藤 25 g,大黄 6 g,甘草6 g,乌梢蛇15 g。随症加减:大便秘结加玄参10 g,火麻仁30 g;上肢偏瘫者加桑枝10 g,片姜黄10 g;下肢萎软乏力者加牛膝15 g,续断15 g;言语蹇涩或不言语者加石菖蒲10 g,炙远志6 g;手脚麻木者加签草10 g,蜈蚣1条;头晕着加钩腾15 g;口苦,舌苔黄腻,热象明显者加黄连5 g。每日1剂,水煎2次,早晚各服1次。14 d为1个疗程。

对照组:给予生理盐水250 mL加丹参注射液20 g,静脉滴注,每日1次;生理盐水250 mL加长春西汀30 mg,静脉滴注,每日1次。

两组均予内科基础常规治疗,对颅内压增高者加用甘露醇或甘油果糖降低颅高压;发病早期(3~5 d)血压不超过180/110 mmHg时可不用降压药,5 d后可用降压药维持血压在正常范围内。此外,根据患者病情适当给予对症支持治疗,如抗感染、维持水电解质平衡等。

1.6 观察指标 观察临床症状、体征及神经功能改善情况,评定疗效。

1.7 疗效标准 参照全国第四届脑血管病学术会议通过的“脑卒中患者临床神经功能缺损程度评分标准”[3]、《中药新药临床研究指导原则(试行)》中有关标准。

1.7.1 神经功能缺损疗效标准 基本痊愈:神经功能缺损评分减少90%~100%,同时病残程度为0级;显著进步:神经功能缺损评分减少46%~89%,同时病残程度为1~3级;进步:神经功能缺损评分减少18%~45%;无变化:神经功能缺损评分减少或增加在18%以内;恶化:神经功能缺损评分增加在18%以上。

1.7.2 中医症候疗效标准 基本痊愈:中医临床症状、体征消失或基本消失,症候积分减少≥95%;显效:中医临床症状、体征明显改善,症候积分减少≥70%;有效:中医临床症状、体征均有好转,症候积分减少≥30%;无效:中医临床症状、体征无明显改善,甚或加重,症候积分减少<30%。

1.8 统计学方法 数据分析采用SPSS 15.0软件包进行统计学处理。计量资料以均数±标准差(¯±s)表示,两组间比较采用成组 t检验,同组治疗前后比较采用配对t检验;计数资料比较采用χ2检验。

2 结果

2.1 两组治疗前后神经功能缺损疗效比较 见表1。

表1 两组神经功能缺损疗效比较 例(%)

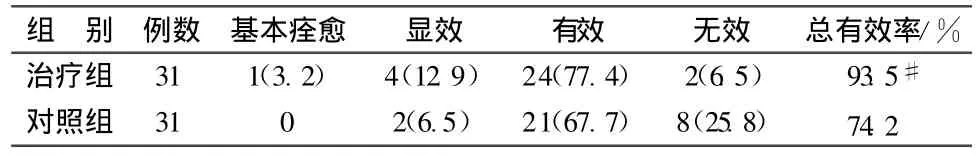

2.2 两组治疗前后中医症候疗效比较 见表2,表3。

表2 两组治疗前后中医症候积分比较(¯x±s) 分

表3 两组中医症候疗效比较 例(%)

3 讨论

缺血性脑梗死急性期与痰瘀密切相关[4],瘀血和痰浊是缺血性脑卒中病急性期主要病理因素,瘀血和痰证常相兼为患,痰瘀互结、痹阻脑脉是缺血性脑卒中病的基本病机,并贯穿疾病的始终。尽早使用化痰通络法阻止痰、瘀对脑窍的损害,防止机体气血逆乱的发展,对其预后有积极的改善作用。治疗宜以祛风化痰、逐瘀通络为主,方选化痰通络汤治疗。方中陈皮、法半夏、茯苓、胆南星、竹沥化湿消痰浊,现代研究表明,半夏具有降低全血黏度、明显抑制红细胞聚集和提高红细胞的变形能力作用[5];天麻祛风;僵蚕、地龙、全蝎均为虫类药,搜风通络之力较强,行气活血、逐瘀通络,配合乌梢蛇加强化痰活血通络的功效;鸡血藤养血活血、通经活络;枳实、大黄荡涤肠胃。诸药合用,共奏祛风豁痰、活血化瘀之功。本组资料显示,治疗组在中医症候疗效、神经功能缺损疗效方面均优于对照组,提示祛风化痰通络法对于脑梗死急性期风痰瘀阻患者具有较好疗效。

[1]中华神经科学会,中华神经外科学会.各类脑血管疾病诊断要点[J].中华神经科杂志,1966,29(6):378-383.

[2]郑筱萸.中药新药临床研究指导原则(试行)[S].北京:中国医药科技出版社,2002:99-104.

[3]杨利,黄燕,蔡业峰,等.1418例中风患者痰瘀症候分布和演变规律探析[J].辽宁中医杂志,2004,31(6):459.

[4]蒋文跃,杨宇.化痰药半夏、栝楼、浙贝、石菖蒲对大鼠血液流变性的影响[J].中医杂志,2002,43(3):215.