云南矮马遗传资源调查与保护

孔凡勇,万全书,熊保良,张朝会,何立新

(1.云南省红河州畜牧技术推广站,蒙自 661100;2.云南省屏边县畜牧兽医局;3.云南省开远市东百道办事处兽医站)

中国是第二大矮马资源国,矮马资源相当丰富。中国矮马根据产地不同,一般分为广西矮马、贵州矮马、云南矮马、四川矮马、陕西矮马5个类型[1-2]。云南矮马作为我国一个重要地方遗传资源,近年来随着社会进步和交通运输业的发展,其驮挽、骑乘功能逐渐减弱,面临着种质资源退化、种群数量减少的严峻形势。据2009年6月统计,云南矮马中心产区云南省屏边苗族自治县矮马存栏由1980年的6 977匹减少到2009年的1 184匹,减少了83%,保护和利用好云南矮马这一资源已迫在眉睫。为了掌握云南矮马的资源现状,为下一步保护与利用提供可靠依据,我们开展了调查与保护工作。

1 基本情况

1.1 品种类型 云南矮马是云南省马在热带、亚热带地区的一个类群,属山地驮挽兼用及观赏型地方品种。

1.2 中心产区、分布及数量 云南矮马中心产区为云南省屏边苗族自治县的湾塘乡和白河乡,屏边县其它乡镇及毗邻文山州的麻栗坡、富宁和马关等县均有分布。据2009年6月调查统计,产区存栏矮马约1 520匹(屏边县存栏1 184匹、文山州存栏336匹),其中能繁母马705匹,种公马约184匹。

1.3 产区自然生态环境及对品种形成的影响 屏边苗族自治县位于东经 103°24′~ 103°58′,北纬 22°49′~23°23′,东、北部分别与文山州富宁、广南和西畴县接壤,南与越南接壤。境内最高海拔2 590 m,最低海拔154 m。年均气温16.2℃,最高气温43℃、最低气温-0.5℃,年降水量1 200~1 700 mm。

产区属于低纬度亚热带湿润山地季风气候,立体气候明显。154~400 m海拔线内(北热带),年均气温>21℃,全年无霜。400~1100 m海拔线内(南亚热带),年均气温18~21℃,全年无霜或偶有轻微的轻霜在850 m海拔以上出现,霜期12月、1月。1 100~1 700m海拔线内(湿热带),年均气温15~18℃,霜期2~3个月。1 700~2 300 m海拔线内(温凉带),年均气温<15℃。

产区水系水量充沛,河流众多,富有山水同高的丰富山泉水,水资源总量42亿m3。山地面积占全县国土面积的100%,属典型的山区县。

植被有热带湿润雨林、准热带山地雨林、中亚热带季风常绿阔叶林、亚热带常绿阔叶林、中山湿性常绿阔叶林等5种类型,森林覆盖率33.5%。土壤类型主要有砖红壤、赤红壤、红壤、黄壤、黄棕壤、石灰岩土和水稻土等。草地类型有山地疏林草丛草场,山地灌丛草丛草场,草丛类草场,山地灌木林草场,山地林间草丛草场,农林隙闲地类草场等。牧草种类呈一定的垂直分布,在海拔1 000 m以下地区主要牧草有类芦、黄背草、白茅、金发草、细柄草等;在海拔1 000~1 500 m地区主要有光柄芒、铁芒箕、蕨类、金发草、雀稗、马塘等;在海拔1 500 m以上地区主要有竹节草、竹叶尽草、大黍等。

产区内居住着苗、汉、彝等民族,其中苗族等少数民族占62%,各民族以杂居形式生活。主要粮食作物有稻谷、玉米、小麦、薯类等,经济作物有烤烟、甘蔗、水果、茶叶等。

高校教师是一流大学及学科专业建设的主体力量。对于行业特色型大学而言,“双一流”建设使命的完成有赖于高素质的教师队伍。在此背景下,科学有效地激发高校教师队伍围绕“双一流”建设任务和目标要求,积极投身到“双一流”建设大潮之中就显得非常急迫而重要。高校教师绩效考核评价体系是教师行为的“指挥棒”,科学设计能够反映行业特色型大学“双一流”建设任务的考核评价机制就成为实现“双一流”建设目标的重要手段。[2]

产区独特的自然生态环境,为云南矮马的形成、驯养驯化创造了条件。

1.4 品种生物学特性 云南矮马的适应性较强,耐粗饲,各种牧草野菜都为矮马喜爱吃的饲料,在海拔200~2 000 m的地区皆能正常生长繁殖。

2 来源及形成

2.1 品种来源 现代马由始祖马(Hyracotherium)→中马(Mesohppus)→原马(Merycohippus)→上新马(Pliohippus)→真马(Equus)进化而来[3]。而现代矮马起源主要有两种观点:一是独立起源说[4],即认为中国矮马来源于三趾马(Hipparion)或古代一种矮小的野马,如云南野马。在云南省文山州西畴县发现一百万年前野马的牙齿化石,在麻栗坡城小河洞发现距今一万年左右由野马驯化为家马的过渡型马种的牙齿化石[5],新的考古发现,支持了独立起源说。近年来的研究也支持这一观点。解德文等[6]对云南马和云南矮马从解剖学、头骨、牙齿、血液生理生化、染色体、血液蛋白质多态、mtDNA作了比较系统的研究,认为矮马与普通马均为较古老的品种,矮马可能是云南野马在1 815万年前进化过程中演变出来的另一个品种,并且认为在自然状态下,矮马配矮马的机率是极小的,矮马能长期存在,说明普通马群中潜伏着矮小基因。

二是与西南马共源说[4]。即认为起源于北方,随古羌人南迁而来。通过矮马与普通马体质外貌、体尺结构比较认为,矮马的体尺变化是普通西南马的“缩小”。受自然选择、遗传漂变、近交繁殖的影响,逐代积累,遗传分化成为现代矮马的特征。同时,以成年体高106cm以下作为矮马的标准是人为确定的,它是一个连续的呈正态分布的数量性状,中国矮马则正是处在西南马体高下限的马,血液蛋白分析也表明两者的遗传距离较近[7]。邹嘉琦等[8]对贵州马和贵州矮马作了比较研究,侯文通等对安宁果下马与建昌马、宁强矮马与宁强马作比较,得出相似结果。因而认为我国矮马实为当地西南马的“缩小”,并且认为矮马是在自然环境、社会生态双重闭锁下近交繁殖的结果。

2.2 形成历史 云南矮马的驯养驯化历史已相当悠久。我国古代从西汉至清代史籍中均有矮马的记载[5]。《通鉴》称“汉厩有果下马,高三尺,以驾辇,师古曰:小马可于果下乘之,故曰果下马”。《宋史.马政》“称羁縻马产西南诸蛮,短小不及格”。清《滇海虞衡志》称“果下马,滇亦有之,然不多,但供小儿骑乘,故不畜之也”。

早在明朝年间,云南矮马中心产区屏边县就有苗族等少数民族居住,马成为人们生产生活中不可缺少的伙伴。据康熙广西府志弥勒州物产志记载:“兽之属:牛 、马 、驴、骡、羊……” 。民国 14年(1925年)资料记载,屏边县存栏马3 000余匹。

屏边苗族自治县属典型的山区县。苗族等少数民族群众长期居住在交通闭塞、山高坡陡、行道崎岖的山区,用矮马驮乘,重心低,行动敏捷,耐力好,可避免流坡跌岩之险,深受广大劳动者欢迎。同时,驮重、骑乘比赛的“赛马会”是苗族花山节等重大节日必不可少的活动。

2.3 选育情况 目前,云南矮马未进行系统选育,也未引入过其它品种杂交,马群处于自群繁育状态,遗传性能稳定,外貌特征基本一致。

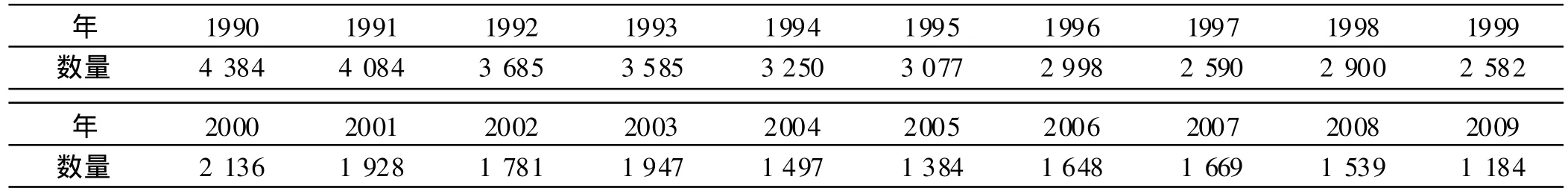

2.4 近15~20年消长形势 20世纪70年代初,主产区存栏矮马1万多匹。随着社会、经济、文化发展,交通运输的不断改善,马的骑乘及驮挽功能逐渐减弱,云南矮马的数量呈逐年减少趋势。20年来屏边县云南矮马数量变化情况见表1:

表1 屏边县云南矮马1990年至2009年数量变化 匹

3 品种特征

3.1 体形外貌特征 云南矮马体型矮小紧凑。头较重,直头,额宽,头部清秀,轮廓清晰,鼻梁平直,鼻孔大,眼大有神,耳薄、短而立;颈粗短,头颈、颈肩结合良好;鬐甲低,背腰短而平,结合良好;腹部大小适中,充实良好。多呈圆尻、稍斜。尾长,毛疏。四肢结实,肌腱明显,关节坚实。蹄小而圆,蹄质坚实。全身被毛短密,鬃 、鬣 、尾毛多而长 ;被毛颜色有骝 、栗 、青 、黑 、白 、花斑等,以骝、栗居多,其次青毛,分别占 53.8%(49/91)、10.99%(10/91)、7.7%(7/91)。

3.2 体尺特征

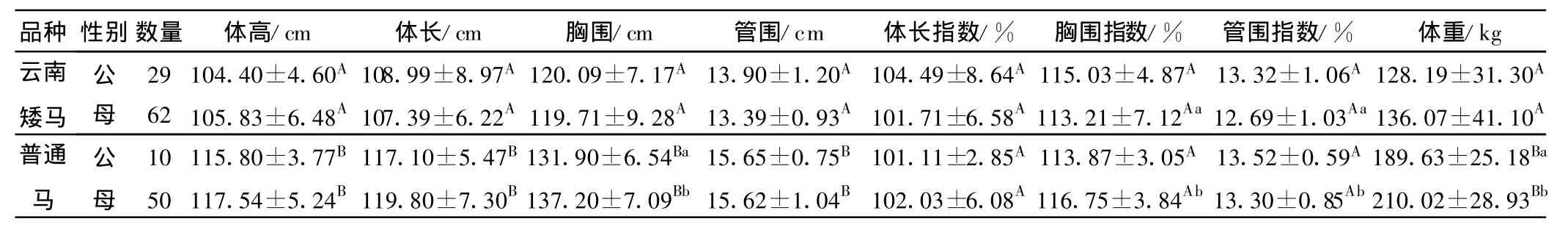

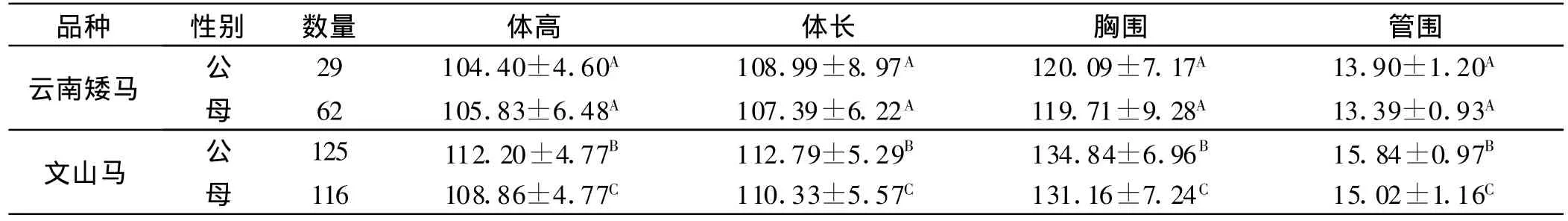

3.2.1 云南矮马、普通马、文山马体尺测定及比较在产区测定91匹(公马29匹、母马62匹)7~15岁成年云南矮马体尺,测定60匹(公马10匹、母马50匹)5~17岁普通马体尺,测定241匹成年文山马体尺(公马125匹、母马116匹)[5],数据采用Excel处理和大样本平均数差异的显著性检验——Z检验,结果见表2 、表3。

表2 云南矮马与普通马体尺测定与比较

表3 云南矮马与文山马体尺比较cm

3.2.2 体高 ≤106cm的云南矮马占44.92% (31/69)。

4 生产、繁殖性能

4.1 生产性能 在群山峻岭、峡谷纵列的山路上驮重平稳,运步敏捷。驮重量因马的个体大小而有差异,在崎岖的山坡路上驮重,其所驮重量往往达马体重的50%以上,公马通常驮70~80 kg,母马驮50~60 kg。公马每天可在单向里程3 km左右的山坡路上往返7到10次驮重上坡,完成粮食作物的单向运输任务,并可在村里互帮持续完成一个秋季的粮食收获。近程、平坦的道路上,驮重量几乎翻倍,公马驮重可达100 kg以上。

经测定,骑乘速度:1 000 m为2 min 21.6s,1 600 m为3 min 53s,3 200 m为7 min 7 s,50km为7 h 30 min。

4.2 繁殖性能 云南矮马性成熟较早。公马30月龄性成熟即可配种,利用年限18~20年,个别公马25岁还有繁殖能力。母马24月龄左右性成熟并配种,全年发情,以4~6月为集中;发情周期20~25 d,发情持续期5~7 d,妊娠期325~345 d,产后7~10 d即可发情配种,当地群众称“血胎配种”,一年一胎或三年二胎,繁殖能力16~20年。初生重公马9~11 kg,母马8~10 kg。6月龄或自然断奶重:公马55~60 kg,母马45~50 kg,成活率 90%以上。

4.3 饲养管理

4.3.1 放牧方式及耐粗饲情况 云南矮马较耐劳、耐粗饲,多呈半放牧式饲养。农闲季节,白昼放牧或用长绳拴牧,夜间多以干稻草或较少的青草补饲。农忙的驮重季节,则主要依靠人工饲喂,夜间多以玉米粒拌草饲喂以补充和恢复体力,次日驮重前,再喂以一定量的青绿多汁饲料(饲喂量依当日的允许条件而定)。

4.3.2 采食量 粗料,折合青草计算,日采食量10~20 kg。精料,多以玉米为主,饲喂量依家庭经济状况而定。经济状况较好的,一般坚持不分农闲或农忙季节给予日均1~2 kg的玉米,能长年保持马较好的膘情,驮重季节略有增加,维持2 kg左右。经济状况差的,仅农忙季节维持日1.5~2 kg的玉米,基本能维持日驮重的体力。

5 讨论

5.1 体尺测定表明,云南矮马、普通马公母间体重、体高、体长、胸围、管围、体长指数、胸围指数、管围指数差异不显著(P>0.05)。但云南矮马的体高、体长、胸围、管围、体重极显著小于普通马(P<0.01),公马间胸围指数、管围指数差异不显著(P>0.05),母马间差异极显著(P<0.01)。云南矮马、普通马间体长指数差异不显著(P>0.05),表明云南矮马体尺结构合理,生长发育正常。解德文等[4]对云南矮马与普通马骨骼研究表明:从椎体总长与其各部位长,前肢骨总长与前肢骨个部位骨骼长度的百分比看,两马无大的差异,说明矮马生长发育正常,而不是生长发育受阻。

5.2 本次调查的云南矮马的体尺结构与80年代调查的文山马相比,体高、体长、胸围及管围差异极显著(P<0.01)。从目前的群体数量、体尺结构看,红河州屏边县分布的矮马更具有云南矮马的代表性。

5.3 体高106cm以下的马现称为“中国矮马”,古称“果下马”。据文献记载[9],在西南马品种中还存在106cm以下的矮马品种,即在云南昭通地区(乌蒙马)矮马所占比例为 16.66%;在文山州(文山马)为13.80%;红河州为 9.35%;昆明市(呈贡马)为14.54%。此次调查中发现,“果下马”占云南矮马的44.92%(31/69)。在没有进行专门的矮化育种情况下,屏边县分布的云南矮马中如此高比例的“果下马”,无疑奠定了屏边县云南矮马在我国马群体的特殊地位。

5.4 中国矮马起源存在着独立起源说、与西南马共源说两种观点。从调查情况看,云南矮马的分布既有相对集中,又有零散分布。因此,笔者认为,云南矮马的起源综合了两种学说观点。同时,云南矮马的形成、驯养驯化还具有明显的自然、地理、民俗、经济、资源等特征。

5.5 云南矮马的保护工作已迫在眉睫。近年来,随着社会、经济的发展,交通运输的不断改善,马的骑乘及驮挽功能逐渐减弱,云南矮马群体数量以10%以上速度在逐年减少,保护工作已迫在眉睫。目前,云南省已将云南矮马列为畜禽遗传资源保护品种,农业部已组织专家对云南矮马进行了鉴定、评审,建议尽快将云南矮马列为国家级保护品种,使这一种质资源得到科学合理的保护与利用。

5.6 对云南矮马前景的展望。云南矮马具有体型矮小、结构紧凑、性情温顺、体质结实、行动灵活、耐粗饲、耐劳役等特性,是经过长期驯养驯化,适应当地特殊的自然环境、生产、生活的地方品种,具有广阔的研究、开发利用前景。今后要采取保种与选育利用相结合的措施,着重使群体主要优良基因能够长期保存而不丢失;通过分子生物手段找出可标记的矮小基因型,进行基因型选配,将云南矮马培育成我国的一个体态优美、体质健壮的优良矮小马种,供观赏、娱乐并促进旅游、文体和外贸事业的发展。

[1]侯文通,王永军.中国马驴遗传资源研究[R].中国马业协会首届学术讨论会,2002.

[2]中国马驴品种志编写组.中国马驴品种志[M].上海:上海科学技术出版社,1987.

[3]王铁权.农业考古[M].北京:农业出版社,1990.

[4]孙玉江,踏娜,赛娜,等.中国矮马遗传资源保护与利用研究[J].黑龙江畜牧兽医,2007(7):11-13.

[5]云南省家畜家禽品种志编写委员会,云南省家畜家禽品种志[M].云南:云南科技出版社,1987:33.

[6]侯文通.现代简明养马学教程[M],1991.

[7]高雪.中国矮马遗传资源的研究[J].草食家畜,2000,12(4):7-13.

[8]邹嘉琦,熊又新.贵州矮马与贵州马外貌及体尺部位结构分析[J].养马杂志,1987(1):1-91.

[9]解德文,刘爱华,林世英.云南马关县矮马线粒体DNA的限制性片段长度多态性分析[J].云南畜牧兽医,1995(1):37-38.