智能配电网馈线自动化发展及展望

张 敏,崔 琪,吴 斌

(西安供电局,西安 710032)

智能配电网馈线自动化发展及展望

张 敏,崔 琪,吴 斌

(西安供电局,西安 710032)

0 前言

长期以来,电力系统存在“重发、轻供、不管用现象”[1-3]。发电容量能力越来越大,输电能力越来越强,但是配电自动化水平低下,前几年所进行的城网农网改造并未真正解决该问题。一条具有多区段的馈电线路(10~35kV)任意区段发生故障后,故障的隔离与恢复有2种模式:一种代表模式是(模式1)从首端无选择性地切除整条线路,然后再通过复杂的分断-重合-分断过程实现故障区段隔离和非故障区段的恢复供电。另外一种代表模式是(模式2)依赖网络通信技术实现故障馈线区段的有选择切除和非故障区段的恢复供电,但是造价太高,可靠性不高,不适合于配网。当馈线故障发生后,如何快速检出故障发生的区间,进而有选择性地只切除故障区段是一个亟需解决但尚未解决的问题。如果能像高压电网那样,只切除故障区段而且快速地切除故障区段,无疑将缩短因故障造成的停电时间,使得非故障区段不停电或者非常短时间的停电(备自投时间),具有明显的经济和社会效益。

1 馈线自动化发展

配电线路(也称馈电线路、馈线)是配电系统的重要组成部分,智能配电网的研究尚处于摸索阶段[4-6],而目前的馈线自动化是智能配电网的关键和核心。馈线自动化主要指馈线发生故障后,自动地检测并切除故障区段,进而恢复非故障区段正常供电的一种技术。长期以来,由于指导思想上的不重视和经济条件制约,馈线自动化水平不高,对用户供电的可靠性得不到保障。

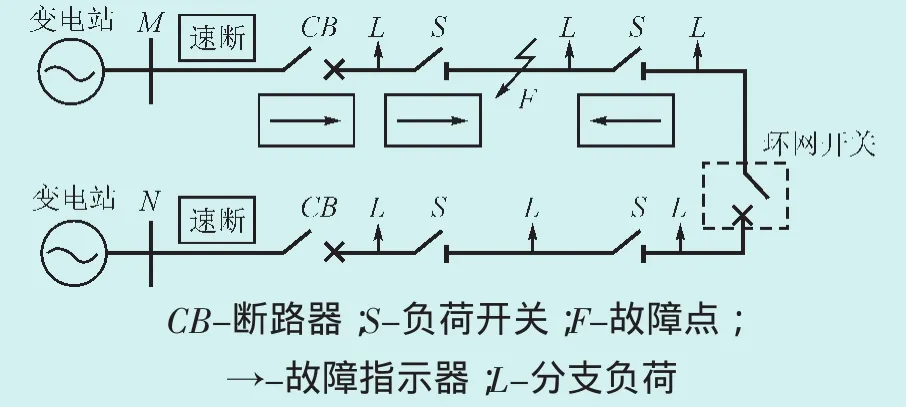

早期的馈线自动化是人工式的,这里称为模式1。它由安装在变(配)电站馈线出口处的电流速断保护、出口断路器、安装在其他位置的负荷开关和故障指示器组成,如图1所示。馈线任意区段故障后,电流速断保护动作,出口断路器动作跳闸,根据故障指示器所指示的位置人工拉开两端的负荷开关隔离故障区段,然后再重新闭合断路器恢复未故障部分的供电。该系统构成简单,但是自动化程度低下,停电时间长。

图1 馈线自动化模式1

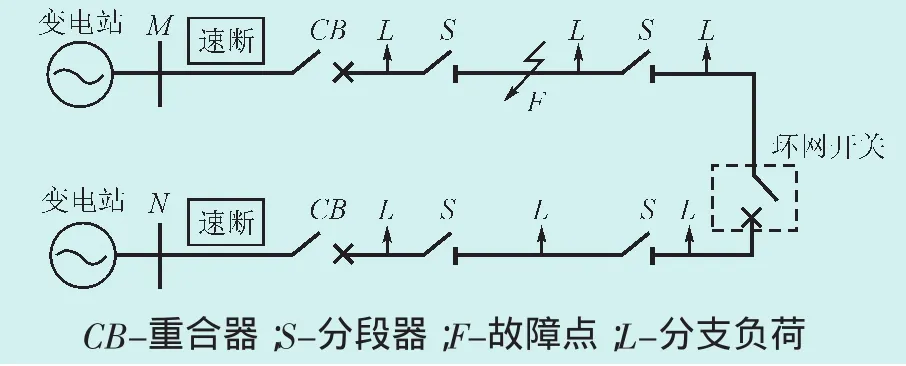

20 世纪80年代,发达国家出现了利用分段器、重合器等智能开关设备为标志的第2种馈线自动化模式,如图2所示。在该模式下,故障区段的查找、隔离和非故障部分的恢复供电是靠分段器、重合器的反复配合动作来自动实现的,分段器和重合器之间不需要通信,也无需人工干预,是一种比较合理的馈线自动化模式,并已在中国获得应用。但是,与该模式相对应的是最终故障切除时间长、断路器负担重、未故障部分恢复供电慢。

图2 馈线自动化模式2

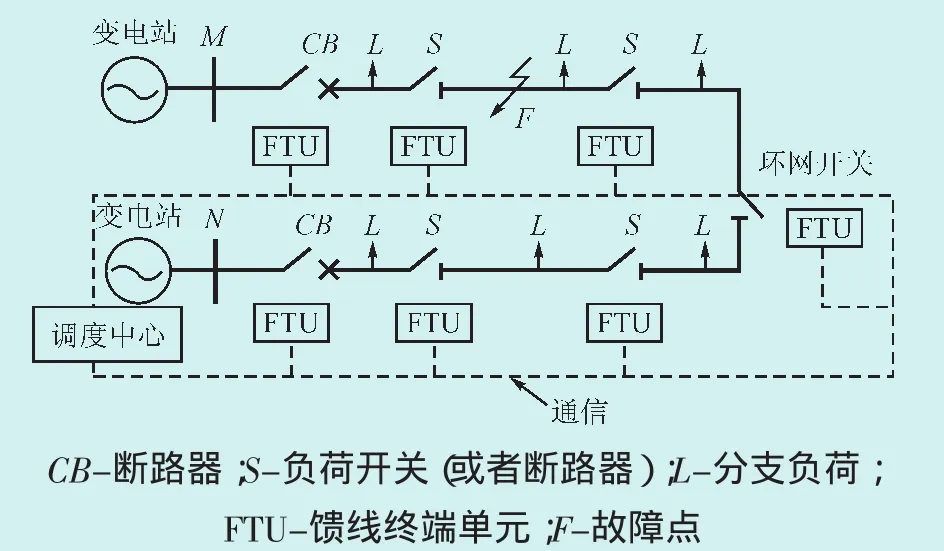

近年来,随着通信技术的快速发展,出现了第3种馈线自动化模式——基于馈线终端单元FTU(Feeder Terminal Unit)和网络通信的馈线自动化(见图3)。在该模式下,故障的查找、隔离以及恢复供电是靠FTU采集故障信息并上传给调度中心,断路器和负荷开关(该负荷开关也可以更换为具有开断短路电流能力的断路器)的分合操作是由调度中心控制的。该模式具有很高的自动化水平,开关只需一次动作,但是它对于通道的依赖性太强;由于系统决策指令由调度中心发出,加之通信通道的延时,非故障区段的恢复时间也长;系统可靠性直接取决于通道的可靠性。

图3 馈线自动化模式3

综上所述,已经出现的馈线自动化技术存在如下缺陷:

1)一般地,除过馈线出口断路器之外,馈线其他位置安装的都是没有切断短路电流能力的负荷开关,因此非故障馈线段被切断是不可避免的。

2)仅在馈线出口配置电流速断保护,必然盲目地动作并切断整条馈线,没有选择性。

3)依赖通信通道的馈线自动化模式3,系统构成复杂,可靠性低。

2 馈线自动化前景

上述馈线自动化不能满足对用户安全可靠供电的要求,也不能达到智能配电网的要求。因此,研究具有选择性、能够快速切除馈线故障并具有故障自愈能力的智能配电网就显得尤为迫切和重要[7-10]。

2.1 智能化馈线自动化系统组成

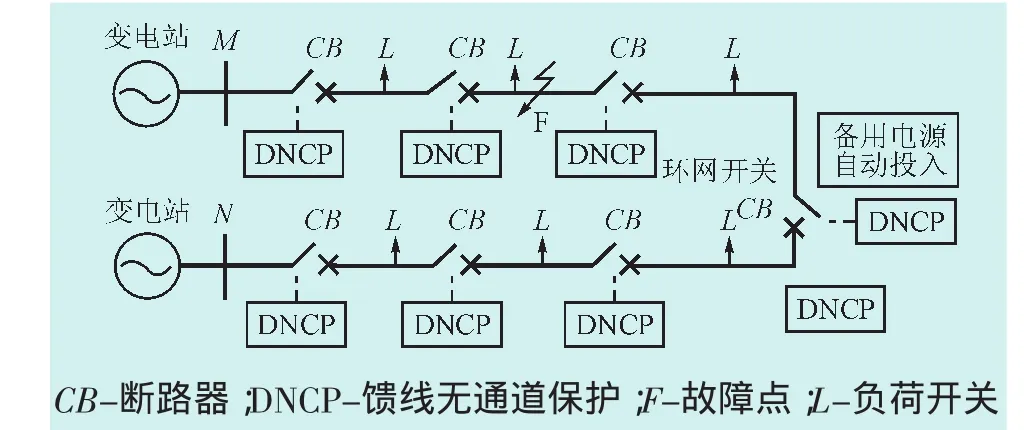

这种新型的智能配电系统,能够实现有选择地切除故障线路,不依赖通信通道,并能快速恢复被切除负荷供电。在该系统中,具有选择性的继电保护是前提和保证。传统的三段式电流保护和距离保护,由于馈线短,常常难于取得配合性能;方向过电流保护越靠近电源端动作时间越长,当馈线区段增多时,动作时间也是用户所不能接受的;而在高压电网表现优秀的差动保护在馈线上却碰到困难,因为馈线还有许多分支线,这些分支线的分支电流是不确定的、变化的,它还需要通道;方向比较式纵联保护存在类似的问题。已经出现的无通道保护(Non-Communication Protection)以方向电流保护为基础结合加速保护构成,它们不需要通信通道,动作速度较快(相对于方向过电流保护),具有良好的选择性,从而成为馈线自动化系统比较理想的选择。本文所提出的智能配电系统构成如图4,它由3个核心部分组成:一是能够检测切除任意位置、不需要通道联系的无通道保护;二是能够切断短路电流的断路器代替现有的负荷开关;三是备用电源自动投入单元。三者互相配合、缺一不可。

图4 新型智能配电网

2.2 馈线自动化研究方向

2.2.1 馈线故障分析

故障分析是继电保护的理论基础,也是基于保护方式的馈线自动化的基础。传统的故障分析是基于线性系统分析理论。在这样的系统中发生三相对称故障后,从故障点系统可拆分为2个独立的系统,无通道保护将失去动作条件。但实际电力系统元件并不是完整意义上的线性元件,结合实验室实验和实际系统故障记录,比较研究三相故障的理论分析结果与实际结果,为对称故障的无通道保护研究提供基础,有利于发展电力系统故障分析理论[11-12]。

2.2.2 解决现有无通道保护所存在的问题

基于上述故障分析,提出三相对称故障无通道保护动作判据并在继电器中实现。

对于辐射状馈线,无电源端故障检测的和保护动作判据需要进一步探讨,它也建立在故障分析基础上。

2.2.3 馈线自动化自适应技术研究

配网结构复杂、运行方式多变。以自适应保护为基础,研究适用于馈线自动化的自适应技术。馈线自动化自适应技术研究将是适用于不同系统运行方式,不同故障类型的自适应保护,该技术能自动地改变系统运行结构,并能适应改变后的系统结构。

2.3 馈线自动化需要解决的问题

2.3.1 无电源端故障判别问题

所提出的馈线自动化系统,为快速恢复故障线路的负荷供电,需跳开故障点两侧最近的断路器。在单电源辐射状网络中,故障发生后,故障点上游的系统有电源支撑,而故障点下游的系统将部分失去电源。在这种情况下,如果上游的断路器首先动作,那么下游的系统将完全失去电源,此时如何保证下游系统中距离故障点最近的断路器快速打开,而其他断路器闭锁?如果上游的保护时间延迟较长,如何保证下游系统的保护首先动作跳闸,而又能保证下游的保护具有选择性?现有的单电源带分支线路的辐射状网络馈线无通道保护的对策是引入电压量,故障点上游的保护按照过电流原理,故障点下游的保护按照低电压原理,低电压保护的时间也按梯形规则整定。其原理是基于单电源辐射状馈线发生故障后,有电源端故障相电流增大;无电源端故障相电压降低。但在实际系统中,由于电动机负荷的影响,有电源端断路器跳开后,故障点下游系统的非故障相电压不降反升,在这种情况下,馈线无通道保护将拒动或误动。

2.3.2 三相故障加速问题

单电源辐射状网络中发生三相故障时,故障点下游系统不存在非故障相,无法检测到非故障相的电流或者电压突变,因此三相故障时现有无通道保护将无法加速本侧断路器动作跳开。而在实际系统中,三相断路器的动作无法完全同步,那么能否利用此差别检测三相故障解决加速问题?

2.3.3 线路空载加速问题

在现有的单电源带分支线路的辐射状网络馈线无通道保护中,不对称故障发生后,如果无电源端的低电压保护延时较短首先动作后,那么有电源端根据健全相电流发生突变来加速切除故障。但有电源端健全相电流的突变量为被切除掉的负荷电流,而负荷电流是变化的,尤其是在线路空载的极端情况下,负荷电流不存在,在此情况下,有电源端也将无法加速,只能等待过电流保护延时跳闸,这在近电源端故障情况下是不允许的。

2.3.4 保护装置的供电电源包括互感器失电情况下保护的供电问题

目前,馈线保护装置取电基本上从馈线本身电源取。馈线失电后,保护装置将失去电源,无法跳开断路器。

3 结语

目前的馈线自动化系统主要依靠分段器、重合器的反复动作来实现馈线故障区段切除、隔离和非故障区段的恢复供电,出口断路器动作次数多,馈线多次承受短路冲击,恢复供电时间长。发展中的依赖通信网络构成的馈线自动化系统对通信依赖太强,并不适合于配电馈线。

随着电力技术的迅猛发展,不久的将来,在智能化馈线自动化系统内,故障可以一次切除,非故障区段不停电或者短时停电(备自投时间),无疑会改变馈线自动化系统面貌,实现配电系统智能化。

[1]王成山,王守相,郭力.我国智能配电技术展望[J].南方电网技术,20104,(1):18-22.

[2]王永干.推进信息化领域的行业融合促进智能电网发展[J].电网与清洁能源,2010,26(3):1-2.

[3]余贻鑫.新形势下的智能配电网[J].电网与清洁能源,2009,25(7):1-3.

[4]薛志方,朱晓萍.智能型输电线路局部气象监测单元的设计与实现[J].南方电网技术,2010,4(1):80-83.

[5]于永哲,黄家栋.基于混合智能算法的配电网络重构[J].南方电网技术,2010,4(1):76-79.

[6]余贻鑫.智能电网的技术组成和实现顺序[J].南方电网技术,2009,3(2):1-5.

[7]高军彦,麻秀范,凡鹏飞.计及分布式发电的配电网协调规划整体框架与模型[J].2008,24(10):12-16

[8]丁进军,洪亮,郑远峰.配电网调度信息查询系统的设计与实现[J].电网与清洁能源,2009,25(11):63-65.

[9]丁勇,李再华.德国配电网运行管理经验及其启示[J].南方电网技术,2008,2(5):47-50.

[10]余贻鑫,栾文鹏.智能电网[J].电网与清洁能源,2009,25(1):7-11.

[11]余畅,刘皓明.配电网故障区间判断的改进型矩阵算法[J].南方电网技术,2009,3(6):100-103.

[12]李瑶,潘江蒙,姚李孝,等.考虑通道规划的城市中压配电网络规划[J].电网与清洁能,2010,26(3):58-62.

Development and Prospect of Intelligent Distribution Network Feeder Automation

ZHANG Min,CUI Qi,WU Bin

(Xi’an Power Supply Bureau,Xi’an 710032,Shaanxi Province,China)

Thispaperexploresdevelopmentof feeder automation,concluding that due to too heavy dependence on the communication systemthe existingfeeder automation system is not suitable for distribution feeders.The paper stresses the need for R&Donthenewintelligentdistributionnetworkwhicharesupposed tobe equipped with the selective and quick removal offeeder faults and self-healing capability. Discussions are made on the configuration of the intelligent feeder automation components with theresearchdirectionproblemstobeaddressedanalyzed.

intelligent distribution network;feeder;automation;unloadedline

分析了馈线自动化发展情况,指出目前的馈线自动化系统对通信依赖太强,并不适合于配电馈线。提出了需要研究具有选择性、能够快速切除馈线故障并具有故障自愈能力的智能配电网,并就智能化馈线自动化系统组成进行了探讨,分析了其研究方向和需要解决的问题。

智能配电网;馈线;自动化;三相故障;线路空载

1674-3814(2010)04-0041-03

TM726

A

2010-04-05。

张 敏(1979—),女,本科,工程师,长期从事配电网调度研究管理相关工作;

崔 琪(1965—),男,硕士,工程师,长期从事配电网调度研究管理相关工作。

(编辑 董小兵)