浙江省水土流失的时空动态研究

廖承彬

(浙江省水土保持监测中心,浙江杭州 310009)

浙江省是全国经济发达的省份之一。2006年浙江省人均G D P达到 3 975美元,位居全国第四,是全国人均 G D P(2 039美元)的 1.95倍。另据第五次全国人口普查结果,2004年浙江省城市化水平达到了 54%,超过了世界平均城市化水平(50%)[1]。浙江是一个丘陵山区面积远大于平原区面积的山区省份,大部分城市位于沿海和河谷盆地,由于土地资源的限制,目前大部分的经济开发活动集中在丘陵山区,快速的经济发展和特殊的地形结构形成的剪刀差错位,使浙江省的水土流失在时空分布上发生了很大变化。本研究就经济快速发展背景下人为加速水土流失的时空动态特征进行了分析讨论。

1 水土流失特征的时空动态趋势

1.1 水土流失强度的时空动态趋势

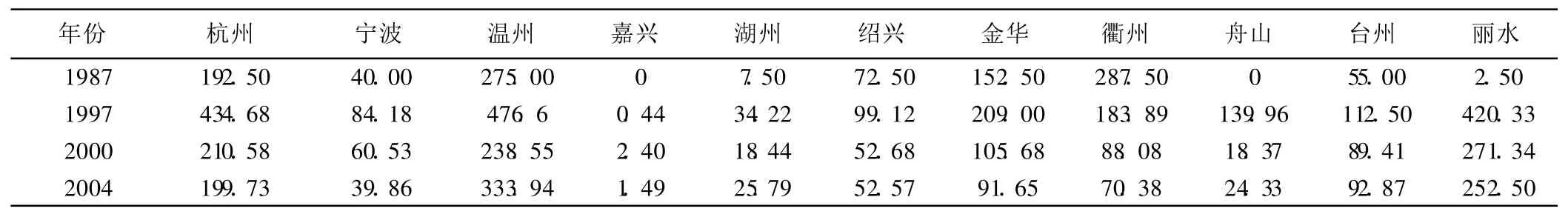

1987、1997、2000、2004年,浙江省先后开展了 4次水土流失遥感普查。结果表明:浙江省水土流失总面积从 1987年的25 708.00 km2减少到 2004年的13 654.13 km2,平均每年减少669.66 km2,减少类型以轻度水土流失为主。中度以上水土流失面积先增加后减少,强烈以上水土流失面积呈递增趋势,其递增趋势在空间分布上出现两个极端(表1),一个出现在贫困山区,如丽水地区坡度大于 25°的坡地;另一个集中发生在低丘缓坡地的经济开发工程建设区,如温州地区。2004年浙江省剧烈水土流失面积相比前几次普查结果增长趋势最为明显,尤其杭州市区和温州市区增长速度最快,其次是山地丘陵面积广、经济发展水平相对较低的衢州和丽水地区(图1)。

表1 强度以上水土流失面积变化km2

图1 剧烈水土流失动态变化

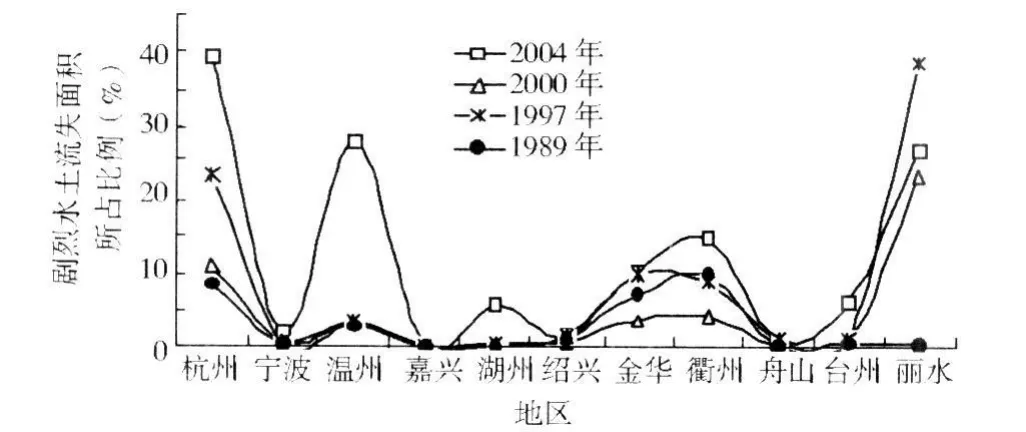

1.2 低丘缓坡地是水土流失的主要发生地

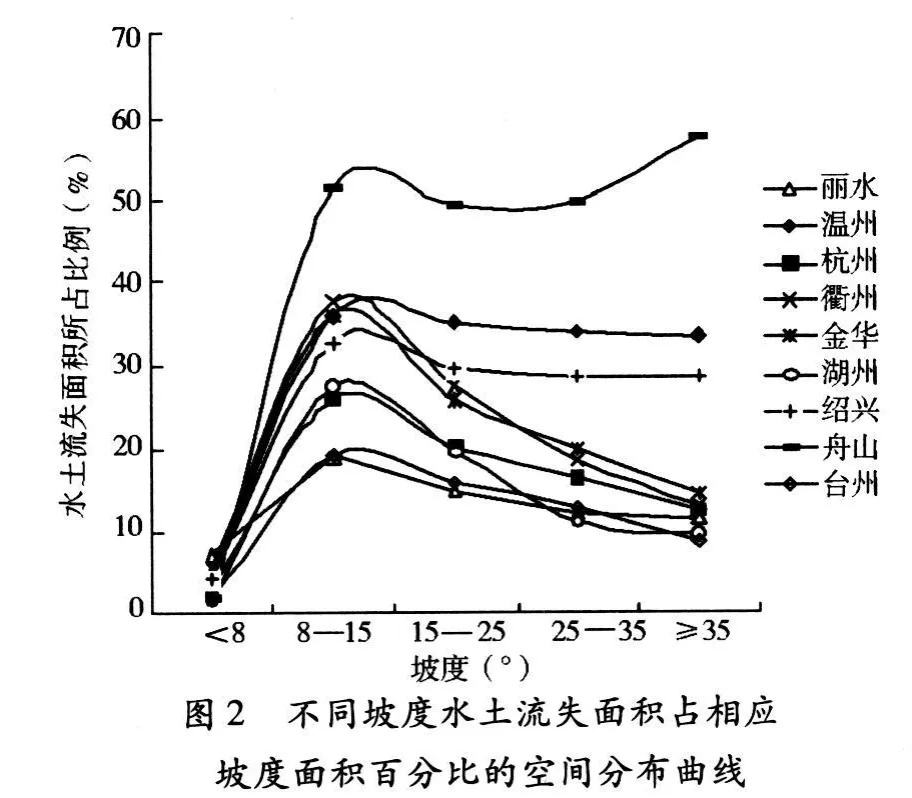

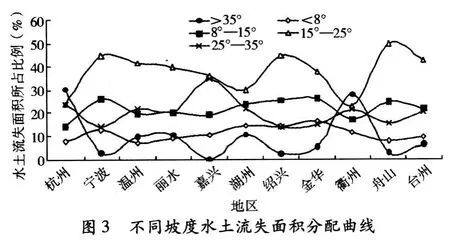

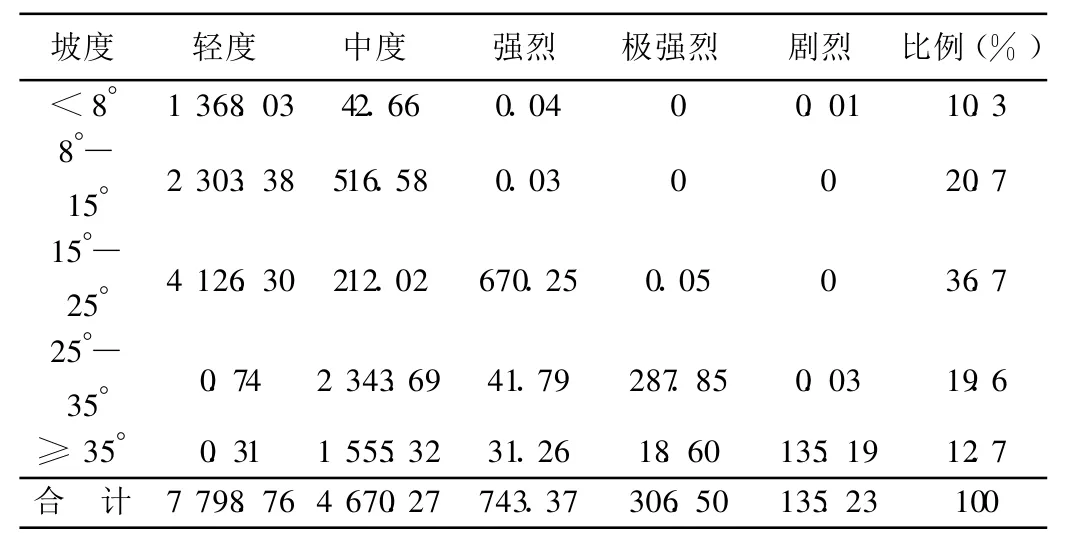

浙江省属南方红壤丘陵区,水土流失以水力侵蚀为主,局部地区存在滑坡、泥石流等重力侵蚀,沿海地区还有一定程度的风力侵蚀。2004年全省水土流失遥感普查结果显示:全省共有水土流失面积 13 654.13 km2,占土地总面积的 12.95%,其中坡度<8°的水土流失面积占到 10.3%,8°—25°的占 57.4%,大于25°的占 32.3%。全省水土流失主要发生在 8°以上的坡地,在8°—25°的坡地相对集中(图2)。虽然不同地区水土流失分布的坡度比例有所差异,但总的趋势是以低丘缓坡地为主要的水土流失区(图3)。从水土流失的强度来看,强烈水土流失面积743.37 km2,主要发生在 15°—25°的坡地;极强烈水土流失面积306.50 km2,集中发生在 25°—35°的坡地(表2)。

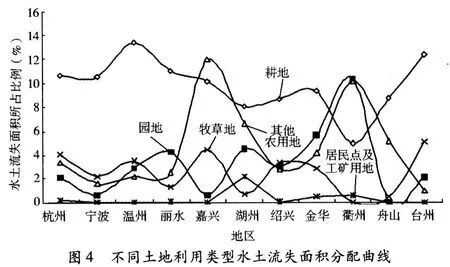

1.3 不同土地利用类型的水土流失面积

根据土地利用类型的分类标准,对 2003年浙江省土地利用现状进行了调查统计,将全省土地利用类型分为 9大类,其中耕地面积占 19.3%,园地占 5.4%,林地占 52.8%,牧草地占0.1%,其他农用地占 4.6%,居民点及工矿用地占 6.3%,交通运输用地占 0.6%,水利设施用地占 1.4%,未利用地占 9.5%。2004年的水土流失遥感普查统计结果显示,在上述土地利用类型中水土流失率最大的是林地(19.4%),其余依次为园地(9.5%)、牧草地(9.2%)、耕地(7.0%)、其他农用地(3.8%),居民点及工矿用地(0.5%)最小。从水土流失强度分布特征分析,各种土地利用类型中以坡耕地的强度以上水土流失面积所占比例最大,其次为工矿用地和其他用地。从不同土地利用类型水土流失面积的空间分布来看,林地水土流失面积在各个市区都占很大的比重,趋势与全省相一致,其他各类用地在各个市区的比重各有差异(图4)。综上所述,浙江省水土流失的时空分布特征可概括为:水土流失面积小、强度大,强度水土流失空间分布分散、时间集中性强、动态变化速度快,低丘缓坡地水土流失面积广、强度大、类型多样,水土流失治理效益显著,人为诱发性水土流失突出。

表2 不同强度水土流失面积 km2

2 水土流失时空分布特征的成因分析

浙江省的水土流失无论是在危害程度、诱发因素,还是在动态变化方面都被赋予了许多新的内涵,分析其成因是加强水土流失治理的基础。

2.1 开发建设项目不同工期水土保持措施效益差异是强度水土流失面积波动的原因之一

浙江省水土流失时空变化特征的形成与其经济发展模式、特殊的地形条件、水土保持工作历史密切相关。自 20世纪 80年代以来,浙江省大力开展以小流域为单元,山、水、田、林、路相结合的综合治理,水土流失面积大幅度减少,但随着工业化和城市化进程的加快,各种类型的资源开发建设项目不断上马,开发建设项目诱发水土流失已成为浙江省新增水土流失的重要组成部分。开发建设项目诱发水土流失的主要方式可概括为三大类[2]:第一类,工程建设占用大量土地。一方面是在建设期内,建筑工地闲置和堆放建筑材料造成的水土流失;另一方面是为获取建筑材料,在原材料产地大量堆放弃土(石)渣造成的水土流失。第二类,在道路建设过程中开挖边坡、构筑人工边坡、破坏下垫面结构,造成了严重的水土流失。第三类,随着城市化的发展、劳动力的转型和城市人口的增加,城市边缘土地利用方式发生了很大变化,在土地利用转型的过程中也会诱发水土流失。

杭州市和温州市剧烈水土流失面积比例增长最快,这一现象与其经济发展速度快、工程建设项目上马力度大,而水土保持措施见效相对滞后密切相关。工程建设项目具有明显的周期性,在施工期诱发水土流失较为严重,容易出现强度水土流失,主要呈线状和点状分散分布;竣工后植被恢复速度快,从而形成了水土流失时空动态变化速度快的特点,这与浙江省全面贯彻落实水土保持“三同时”制度以及优越的气候条件有关。

以温州市为例,浙江省 2005年水土保持监测公报显示:2005年温州市水土流失总面积和所占比例均位列浙江省首位,1987—2004年,虽然水土流失的总面积有所减少,但其中强度以上水土流失面积却呈逐年增加趋势,到 2004年强度以上的水土流失面积已经占到全市水土流失面积的 11.6%,水土流失面积也占到土地总面积的 34%以上。2004年的水土流失遥感普查结果也显示:在浙江省水土流失严重的 24个县区中,仅温州市就占了 7个,其中市辖的瓯海区(34.27%)和鹿城区(34.04%)更是位于全省前列。与水土流失状况相反的是,这两个县级区的经济发展速度很快,农民人均纯收入在全省最高,其水土流失面积比例高、强度大的主要原因是工程建设项目上马速度快、规模大,而相应水保设施的拦沙效益相对滞后。

城市化建设是工程开发建设的集中表现,浙江省城市建成区面积由 1998年的 827.54 km2扩展到 2004年的 1 891.82 km2。随着城市化的快速发展,加之浙江省特殊的地理位置,决定了城市化发展必然要由近及远向周围丘陵山区渗透。在渗透过程中,城市周边地区成为了人为活动强烈、土地利用转型最快的地带,在房地产开发上山、工业园区进沟、交通建设劈山开路、建材部门挖山取材、菜地爬坡、水田上山等活动迫使土地利用方式转型的过程中必然会诱发不同程度的水土流失,同时加重了水土资源污染。目前,浙江省已开始进入人均 G D P从 3 000美元向 5 000美元迈进的重要阶段,世界城市化规律表明这一时期是城市化的推进时期,说明浙江省在近几十年城市化速度还会加快,城市化发展对水土资源和环境的影响也会不断加大[4-5]。

2.2 农业经济林开发建设是导致林地水土流失比重大的原因之一

植树造林、提高植被覆盖度是治理水土流失的主要措施,然而在浙江省却出现了林地水土流失面积比重大的特殊现象,究其原因是受近 10多年来大力发展经济林的影响。经济林的经营和管理决定了其不同于一般的天然林和其他用材林。一是经济林的单一性和单株生长的生理需求特点导致了其林相结构简单、郁闭度低、截流能力差,限制了其控制水土流失的能力;二是林下锄草、施肥、灌溉、剪枝等人为干扰频率高的管理特点,造成了林下地面裸露、土壤板结入渗能力下降,失去了减少地表径流的作用;三是经济林的更替周期短,尤其是果树林的更替更为突出,在林地转换的初期植被覆盖度很低,基本上无覆盖,水土流失最为严重。

近几年,浙江省各地丘陵山区大力发展经济林,农民收入大幅度提高,但是在经济林开发初期会诱发一定程度的水土流失。以竹林地为例,坡地竹笋是各地居民食用的主要蔬菜之一,德清县的早竹园地超过 2 000 hm2,大部分是近 10年来种植的,因早竹园地要常年保持土质疏松,不能修成水平梯田,水土流失现象非常严重。例如,嵊州金庭镇桃形李开发基地的水土流失问题较为典型,据 2005年 9月的中国水土流失与生态安全综合科考红壤区浙江考察组调查数据,金庭江流域面积 51 km2,现有水土流失面积 18.39 km2,其中中度和强度水土流失面积占到了水土流失总面积的 54%,且主要分布在灵鹅村、华堂村一带的桃形李经济林开发基地,浙西北的山核桃林地的水土流失也非常严重。据浙江省土壤侵蚀潜在危险性分析评价,浙江省56.69%的耕地面积属于低潜在侵蚀危险性区域;而林地则不同,有 50.43%处在高潜在侵蚀危险区域,40.63%分布于中潜在危险性区域;园地面积的 68.2%分布在中高潜在危险性区域。

2.3 经济发展和劳动力转型是水土流失面积减少的原因之一

水土流失治理需要一定的经济基础,近几十年来浙江省经济飞速发展,省委省政府和各级领导非常关注水土保持工作,投入到水土保持领域的经费逐年增加,陆续开展的一些水土保持重点治理工程使水土流失面积大幅度下降。一个地区的水土流失状况和该地区的经济发展有着高度的相关性。在经济发展的初期,区域产业结构以第一产业为主,工业结构处于初级产品和原材料加工阶段,农业土地利用方式粗放,经济的发展对水土资源的依赖性很强,但是经济实力和人们对水土保持的理性认识很低,会从不同方面、通过不同方式对水土资源造成负面影响,导致水土流失的加剧和状况恶化。在经济发展的中期阶段,产业结构发生了变化,第二、三产业的比重加大,对土地的依赖性降低,随着经济的发展,人们对环境的要求在提高,水土资源保护意识得到了增强,从而使得当地的水土流失状况逐步得到减缓和遏制。到了经济发展的高级阶段,一方面坡地的利用方式转型加快,人们通过高投资、精经营的开发方式提高单产、缩小面积,其余坡地退耕还林还草大大减少了水土流失;另一方面政府加大对水土保持和生态建设的投资,将水土保持工作提高到一个重要日程上来,加大了水土流失的治理力度,使水土流失的面积大幅度减少。

随着经济的发展和乡镇企业的兴起,农村劳动力结构发生了较大转变。2004年,浙江省从事农林牧渔业的劳动力只占农村劳动力总数的 39.3%,有 60.7%的劳动力外出打工或从事建筑业及其他非农行业,农村出现了许多弃耕坡地。近年来,很多农民自发地将所弃耕地实行土地利用方式转变,其中趋向自然生态恢复的占大多数,部分实行转移承包,将耕地转为林草地,对坡耕地水土流失状况的改善起到了促进的作用。

3 浙江省水土流失治理的重点调控建议

浙江省水土流失的主要原因不仅是过去常见的陡坡垦殖和砍伐森林,而且出现了许多例如土地利用结构调整、劳动力转型等经济发展过程中新的诱发因素。面对水土保持工作的新挑战,应调整重点治理方向,采取更加积极主动和有针对性的治理措施。

3.1 加大开发建设项目水土流失防治力度,提高治理标准,缩短恢复期

在原有水土保持法律、法规和监督管理体系的基础上,一要加大开发建设项目水土保持方案申报审批制度、“三同时”制度和竣工验收制度的实施力度;二是要完善和提高水土保持方案编制的技术标准体系;三是要提高开发建设项目水土保持的投入资金,在开发建设区提倡实施以水土保持工程措施为主配以生态措施的综合治理方法,提高地面复绿率,力争缩短恢复期,最大限度地遏制由开发建设项目诱发的新的水土流失。

3.2 改变常规的经济林经营方式,减少林地的水土流失面积

鼓励和教育农民不要只顾眼前利益,要应用科学方法和生态学知识经营经济林和园地。采取林灌草相结合的多层林相结构,选择在时间上相互接应和空间上互不争光、争水、争肥的品种,实行林下免耕,增加植被的覆盖度和地面枯枝落叶层的厚度,提高土壤的入渗和蓄水能力。经济林地不同于其他林地,科学的管理是必需的,因此要配套必要的水土保持工程措施,削减坡面径流,减小径流的侵蚀能力。

3.3 加强弃耕坡地的管理,大力推行坡耕地层层拦蓄的水土保持措施体系

对弃耕坡地的管理和治理应在保证土地政策不变的前提下实行村镇统一管理或转移承包和调整土地利用方式,实施人工辅助的生物措施,改种多年生、覆盖度大、易管理的林草树种,既能保证弃耕坡地的充分利用,又发挥了弃耕坡地生物措施保持水土的作用。

对坡耕地的水土流失治理应采取层层设防和工程、农业、生态综合防治措施。首先在坡面和沟头修建水土保持工程措施,进行坡改梯建设。在沟谷修建截水沟、沉沙池、蓄水池等小型水利水保工程,加强沟头防护,控制沟壑发展。按照 “截、引、排、蓄”相结合的原则,综合配置坡沟径流调控体系,拦蓄和排泄坡面径流,减少坡面水土流失。其次在实施工程措施的基础上,对于坡度小于 20°的坡地,调整其土地利用结构,实施农业耕作措施,进行季节性作物调整,减少地面裸露时间;对于大于20°的坡地,提倡实施水土保持生态修复,加强林草植被建设及管制的改进,减少人类对生态系统的干扰;尤其是对于 25°以上的坡地,要实行退耕还草还林和封山育林,依靠生态系统本身的自组织和自调控能力,使部分或完全受损的生态系统恢复到相对健康的状态。

3.4 加大生态移民力度,加快水源地水土流失防治是确保饮用水源地安全的重要途径

在一些自然条件恶劣、贫困落后的山区,动员和鼓励村民进行生态移民。根据当地的实际情况进行移民规划:从山坡移到沟川,实行封山育林等水土保持措施;从山区移到平川,进行全流域三位一体的水土保持生态修复,确保饮用水源地安全。同时,总结之前生态移民的成功经验,加大移民力度,提高经济补偿标准,完善生态移民的准则规程和经济补偿机制。

[1]徐立.土地资源短缺背景下浙江城市化的发展模式[J].经济论坛,2006(11):23-25.

[2]张丽萍,张锐波,柳云龙.城市扩建诱发水土流失的空间地理场分析[J].水土保持通报,2002,22(6):20-22.

[3]仇保兴.国外城市化的重要教训[J].城市规划,2004(4):8-10.

[4]仇保兴.国外城市化的重要教训(续)[J].城市规划,2004(5):8-19.

[5]王治国,张云龙,刘徐师,等.林业生态工程学——林草植被建设的理论与实践[M].北京:中国林业出版社,2000.