宜兴梅林小流域磷素的迁移规律

盛海峰,闫明宇,王兴平

(1.河海大学水文水资源学院,江苏南京 210098;2.河北省水利水电第二勘测设计研究院,河北石家庄 050021)

太湖流域是中国经济最发达的地区之一,在太湖流域经济高速发展的同时,太湖水质却不断恶化、富营养化程度逐年加剧。2007年太湖蓝藻暴发导致无锡市饮用水被污染,给人民生活带来极大不便,造成严重的经济损失。

1998年太湖“零点达标”行动以来,点源污染已经被一定程度地控制,非点源污染已成为太湖水环境污染的主要来源。其中,农业化肥的大量施用,残留在土壤中的氮、磷随径流流入湖体是造成氮、磷等超标的一个重要原因。磷作为太湖富营养化的限制性因子,加剧了太湖的富营养化程度。据统计,太湖流域来自于农田面源、农村畜禽养殖业、城乡接合部城区面源 3大来源的总磷分别为 20%、32%和23%[1],可见农田面源是太湖磷素的一个重要来源,因此对太湖流域农田磷素流失特征的研究显得非常重要。

笔者通过对宜兴梅林小流域在自然降水条件下流量和水质的同步监测,分析农田非点源污染物磷随径流的迁移输出特征,为有效控制太湖流域丘陵地区非点源污染提供依据。

1 研究区概况

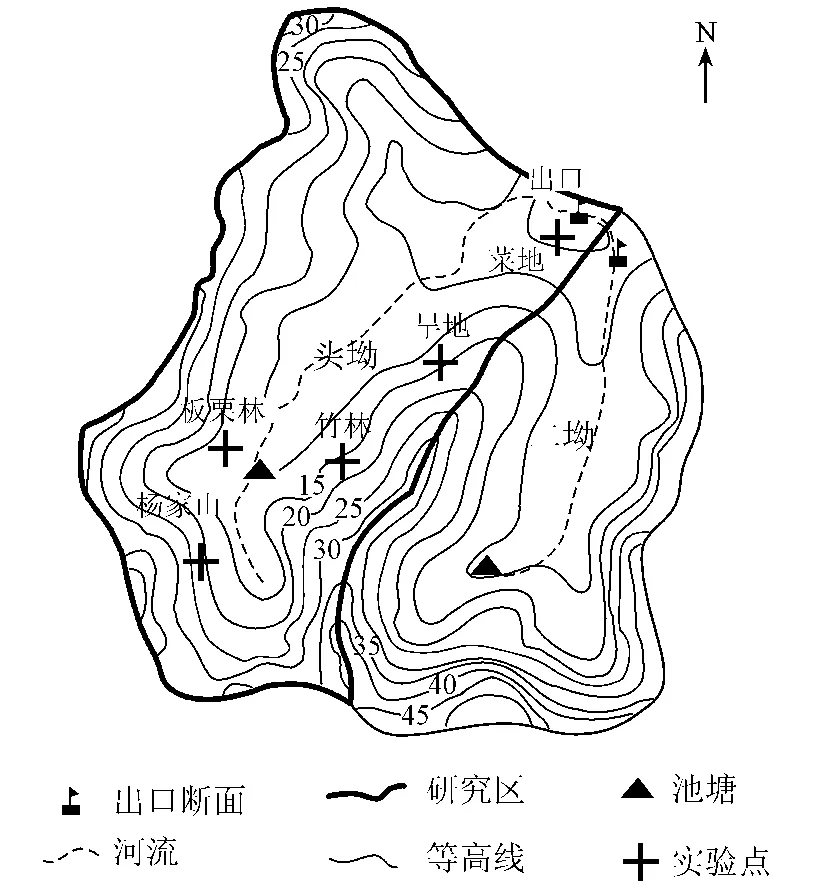

梅林小流域位于宜兴市东南约5km,距离太湖约9km,属典型的环太湖丘陵小流域,面积122hm2,流域边界清晰,可进一步分为头坳和二坳2个子流域,其中头坳子流域面积为73.7hm2,实验点就分布在头坳内。该地区海拔最高处达60m,最低处约3m。流域地形及实验点分布见图1。

图1 梅林小流域地形及实验点分布

该区域为典型的农业区,流域内土地利用类型多样,除了海拔较高的山坡被大片的松林和竹林覆盖外,其他以耕地为主(约占75%),主要有水稻田、旱地、茶园、竹园、板栗园、菜地和梨园等。竹林和板栗林主要分布于丘陵坡地,坡度较大,最大达7.5°,而旱地和菜地地势相对平坦,介于2.5~5.0°之间。旱地主要种植玉米、油菜和花生,菜地种植大豆、丝瓜等。流域内主要土壤类型为红黄壤(旱地)和水稻土。流域内只有几户承包果园的农户,基本无工业和生活污水排放。

2 研究方法

径流小区保持原有耕作方式,实验期间记录每次施肥的种类、数量及时间。

在流域出口断面处设置2m宽的薄壁矩形堰,并在堰上安装水位自动监测仪,通过记录出口断面处水位过程来推求流量过程。水样采集一般是在降雨开始后5~15min,每场暴雨采集24个水样。前8个水样间隔时间为15min,中间8个水样间隔时间为30min,最后8个水样间隔时间为60min。水样取得后采用低温保存,并在一周内完成水质分析。每次分析时先将水样静置3h,抽取上清液测定磷的质量浓度,包括滤前总磷(TP)、可溶性总磷(DTP)和可溶性正磷酸盐(PO4-P)的质量浓度。其中PO4-P质量浓度作为无机磷质量浓度,DTP质量浓度与PO4-P质量浓度相减可得有机磷质量浓度,滤前TP质量浓度与DTP质量浓度相减可得悬浮态磷质量浓度。滤前水样和滤后水样用过硫酸钾消解-钼锑抗分光光度法测定TP、DTP;滤后水样直接采用钼蓝比色法测定PO4-P[2]。

3 实验结果

3.1 降雨径流对磷素输出过程的影响

选取2005年5月14日和7月9~10日两场降雨来分析磷素随降雨径流输出的特征,两场降雨的降雨量分别为2.46mm和3.46mm。

图2、图3显示:在产流初期,TP与PO4-P质量浓度快速上升,后期径流逐渐稳定而其质量浓度呈缓慢下降的特点。结合其他场次降雨径流量和浓度变化特点,可以得出如下结论:①PO4-P的流失量占TP流失量的大部分;②TP和PO4-P质量浓度的变化趋势表现出随径流量变化的特征,并在径流后期随径流量逐渐趋于稳定。

图2 2005 年5月14日流量和磷素流失过程

图3 2005 年7月9~10日流量和磷素流失过程

5月14日降雨事件中,TP在23:35左右有一突涨点,分析其他场降雨没有发现类似情况。

进一步将径流量和磷素流失量进行相关关系分析,发现相关关系较好。径流量与TP的相关系数为0.95,与PO4-P的相关系数为0.9537。这说明,在小流域出口处磷素的迁移主要和径流有关。

3.2 有机磷与无机磷的迁移特征

以2005年4月30日降雨径流事件来分析有机磷与无机磷(PO4-P)的迁移特征。降雨量和前期的施肥状况如下:

降雨量为3.72mm,降雨历时为13.75h,前期施肥P折纯量为1.2kg/hm2,前期施肥经历天数为89d。

根据图4结合其他场降雨的分析发现:磷的质量浓度与前期施肥量直接相关,磷主要以PO4-P的形态随降雨径流输出,有机磷的输出量明显比PO4-P小,与PO4-P相比有机磷质量浓度随径流的波动更为剧烈。此外,观察多场降雨数据发现PO4-P在产流开始时其质量浓度的变化趋势与TP质量浓度变化有很好的相似性。

图4 2005年4月30日有机磷与PO4-P随径流流失过程

3.3 DTP与悬浮态磷流失规律

图5 2007年7月10日研究区DTP和悬浮态磷占TP百分率比较

图5反映2007年7月10日降雨过程中杨家山、菜地及出口水样的DTP和悬浮态磷占TP百分率情况。对出口的分析可以了解整个流域磷素迁移的规律;而杨家山和菜地是流域中两个典型的点,杨家山坡度大,菜地受人类活动影响大,因此可以得出不同下垫面和人类活动条件下的迁移特点。

图5(a)显示杨家山地面产流水样磷主要以悬浮态磷为主。杨家山径流小区坡度很大,有一定的动力条件,且近地面植物较稀疏,贴地生长,因此有利于降雨侵蚀地面带走泥沙,所以悬浮态磷浓度较高。

图5(b)显示菜地地面产流水样磷主要以DTP为主。菜地受人类活动影响最大,经常翻耕和施肥,表层磷含量高,但地形平坦,因此产流带走泥沙较少,所以DTP质量浓度较高。

图5(c)显示出口磷主要以DTP为主。由于菜地离出口最近,因此产流初期DTP占绝大部分;产流后期悬浮态磷质量浓度有所增加,是由于产生悬浮态磷的坡地离出口较远,汇流的时间长,降雨径流产生的泥沙在迁移过程中又逐渐沉积下来,最后由于靠近出口断面的土地类型为水稻田,形成了一道拦截泥沙的天然屏障,有利于减少悬浮态磷的浓度,致使出现图5(c)中的情况。DTP大于悬浮态磷这种情况与其他研究人员在小流域自然或人工降雨条件下的磷素迁移特征研究结果存在差异[3-4],这与试验场地的空间尺度、地形特征和土地利用分布特征有关,一方面其他学者的试验多在丘陵坡地上建立的径流小区中进行,面积在数百平方米以内,而本次试验所选择的典型小流域面积为73.7 hm2。另一方面,设置试验场地时为了便于收集径流,径流小区一般建立在丘陵坡地上,其地形特征相对比较简单,而梅林小流域的地形特征则复杂得多,海拔较高的坡地分布在远离出口断面的流域上游,靠近出口断面的地势则相对平坦,这种地形特征有利于将被降雨径流侵蚀的泥沙在靠近出口处的水稻田湿地中沉积下来,使得径流中悬浮态磷的浓度有所降低。

3.4 磷素的淋溶迁移特征

磷素的淋溶迁移是磷进入地下水的唯一途径。影响农田土壤磷素淋溶的因素很多,如降雨量、降雨强度、降水历程、土壤结构、质地、导水率、容重、坡度等。本实验选择菜地径流小区为实验点,该小区位于出口处,坡度较小,相对其他小区径流损失较小,也就是说从影响因素坡度讲该小区容易发生淋溶迁移。2007年10~12月间10场降雨的降雨量统计结果见表1。

图6显示淋溶迁移磷素主要是DTP,悬浮态磷素只占小部分,其中 DTP占TP的62%,而PO4-P占DTP的69%。淋溶迁移主要是磷素借助于水流向下运动,在11月15~16日有两场较大的降雨,从图6中可以看出3种磷素的浓度并没有升高,而是在11月27日前后出现了浓度峰值,说明浓度峰值明显滞后于降雨。目前关于淋溶迁移的研究较少,要想控制磷素对地下水的影响就必须对各种土壤磷素淋溶的可能性、各种土壤的结构等进行研究[5-6]。

表1 2007年10~12月间的10场降雨降雨量统计

图6 2007年菜地地下水水样分析结果

4 结 语

4.1 结论

梅林小流域的实验结果表明环太湖丘陵区小流域的磷素输出具有如下特点。

a.TP和PO4-P的变化趋势表现出随径流量变化的特征,径流前期其浓度快速上升,径流后期其浓度随径流量逐渐趋于稳定。

b.磷素主要以PO4-P的形态随降雨径流输出,在产流开始时PO4-P质量浓度的变化趋势与TP有着很好的相似性;有机磷的输出量只占TP的一小部分,与PO4-P相比有机磷浓度的波动较为剧烈。

c.出口产流初期,磷素大部分是DTP,后期悬浮态磷质量浓度有上升趋势;而对于各径流小区产流,悬浮态磷与DTP的质量浓度与小区的下垫面条件、植被、人类活动影响等因素有关。

d.产流前期土壤中磷素的含量越高则随径流输出磷素的量越大。

e.磷素淋溶迁移主要是DTP,且浓度峰值滞后于降雨。影响磷素淋溶迁移的因素较多,有待进一步研究。

4.2 建议措施

为有效控制太湖流域丘陵区农业非点源污染,根据国内外理论与实践经验,结合实验结论提出以下建议。

a.科学区划、合理利用土壤资源,宜林则林,宜农则农,减少水土流失量,增加肥料的利用效率。

b.政府应该尽量减少、禁止靠近河湖以及水源地的耕作,或者建立相应规模的终端水处理工厂,保证进河、湖水的水质。

c.积极研究推广科学、合理、经济的耕作和施肥方式与适当时间[1],尽量避免雨前施肥,严格控制肥料、农药的使用量。

d.加强水管理,合理灌溉,避免大水漫灌,减少农田排水量。水分是磷素淋溶的介质,减少多余的水分向土壤下部及土体外的渗透,是减少磷素淋溶的根本举措,要大力推行节水灌溉。

e.参考国内外流域生态补偿的成功案例[7-8],探索太湖流域生态补偿机制,建立农村专项生态补偿基金,对农民因保护环境、减少非点源污染产生的损失进行补偿,保证其保护环境行为的积极性与长效性。

致谢:非常感谢河海大学水文水资源学院博士生刘宏伟在本实验过程中给予的帮助。

[1] 张维理,徐爱国,KOLBE H.中国农业面源污染形势估计及控制对策(Ⅲ):中国农业面源污染控制中存在问题分析[J].中国农业科学,2004,37(7):1026-1033.

[2] 国家环保总局.水和废水监测分析方法[M].4版.北京:中国环境科学出版社,2002:243-249.

[3] 王鹏,高超,姚琪,等.环太湖丘陵地区农田磷素随地表径流输出特征[J].农业环境科学学报,2006,25(1):165-169.

[4] 单保庆,尹澄清,白颖,等.小流域磷污染物非点源输出的人工降雨模拟研究[J].环境科学学报,2000,20(1):33-37.

[5] 吕家珑.农田土壤磷素淋溶及其预测[J].生态学报,2003,23(12):2689-2701.

[6] 陈子聪,张明清,吴启堂,等.菜园土壤磷素解析模型与淋溶流失预测[J].中国环境科学,2007,27(5):686-692.

[7] 李文华,IMURA H,MCNEELY J A,等.中国生态补偿机制与政策研究[M].北京:科学出版社,2007:95-127.

[8] 王位中,郭日生,周海林,等.生态补偿:国际经验与中国实践[M].北京:社会科学文献出版社,2007:53-112.