他们编辑部的故事

■文/王珺

他们编辑部的故事

■文/王珺

■http://nf.nfdaily.cn/cshb/content/2010-07/28/content_14245766.htm

杂志社一半以上的编辑都住在同一个小区。一位去拜访的朋友羡慕不已地感慨,他们过的简直是《老友记》里的生活。

2009年5月,韩寒手持刀锋以一代新青年的姿态登上了《时尚先生》的封面。这组图片的拍摄,选在京郊一片荒废的雕塑公园,立意:如果末日来临,世界上只剩下韩寒一个战士。

在博客上以“不接受采访、不参加活动”冰冷示人的韩寒,破天荒接受了这个采访。他在那次采访中宣布了一个月后自己杂志的诞生。他说:“这个杂志最后能像一个青年的FBI一样,让有才华的人展现他的才华,让坏人得到应有的下场。 ”

时隔一年。这个策划的摄影师周云哲和这篇访谈的作者马一木,如今都成为这本新锐杂志的编辑部成员。他们戏称自己为“国际诈骗集团”,互相推销进了韩寒杂志。韩寒和这个“诈骗集团”组成了国内杂志圈中突起的 “异军”,他们像一辆轻型赛车,以冷静的速度和准确的激情,绕开拥堵的城市交通,开上了一条新路。

2010年7月6日,《独唱团》终于上路。掌舵人韩寒,乘客则是所有读者。据说,这是国内杂志界最大并且被盯梢最严的一辆汽车,所以韩寒注意了,车技必须再好点儿了。

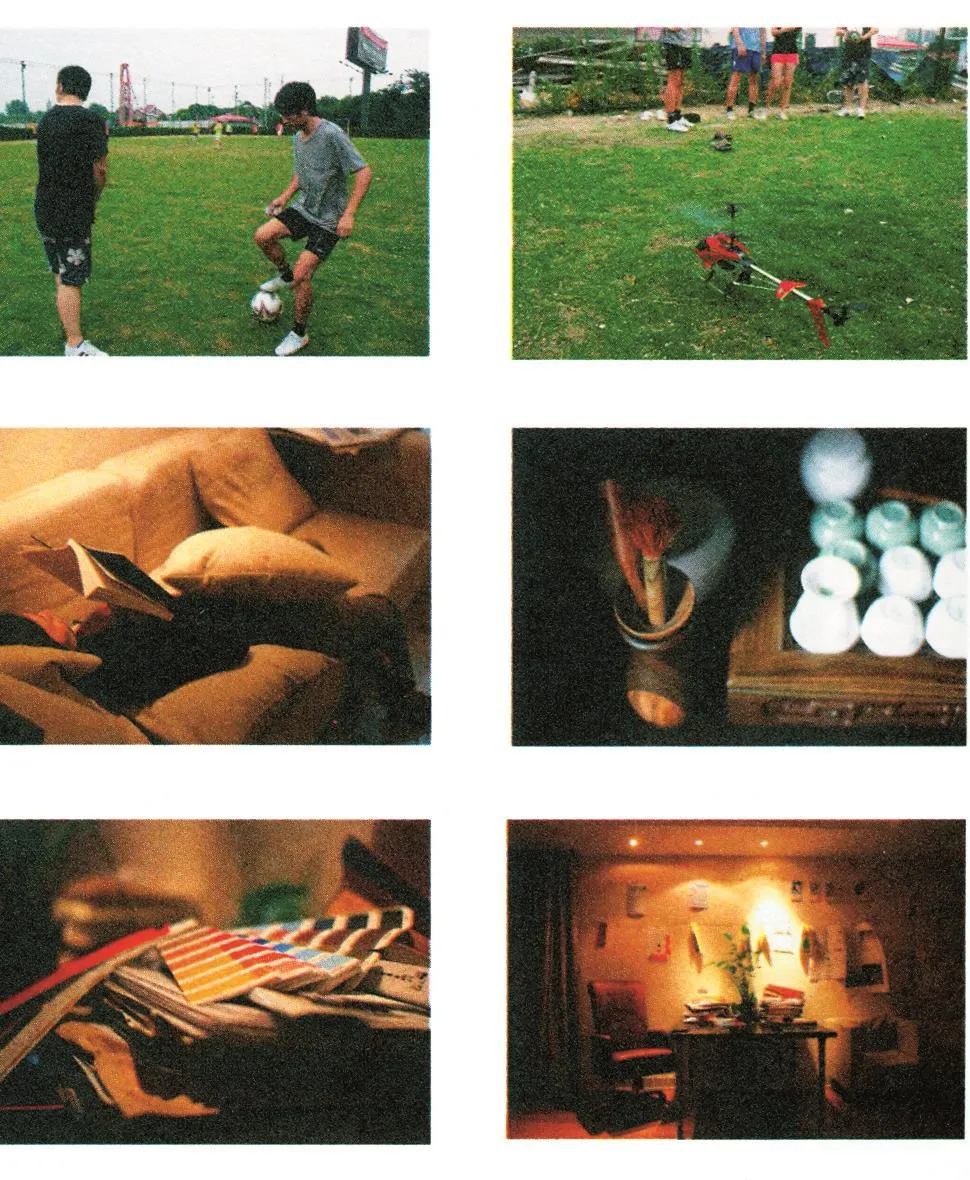

世界杯决赛前的下午。离人民广场20公里的郊区楼盘外。微型足球场上,穿着三种颜色衣服的球队扎在一处混战。马一木和韩寒来晚了,只好玩起了“看谁能击中球场铁杆”的自创游戏。

没有人认出韩寒。带球跑动时他凌厉稳健,是久经锻炼的运动员。

在编辑部成员口中,他是“韩总、老板”,或者“韩老师”,是这支团队的精神核心和财政支柱。

早两个小时,在不远的一套普通公寓,《独唱团》的编辑部大本营里,执行主编马一木讲起和韩寒关于杂志一拍即合的想法。

“准确地说,是我被他当时描述的《独唱团》可能呈现的样貌吸引,当时所描述的一本自由的杂志或者说超越现实禁锢的杂志当然是极具诱惑的。”

去年底,马一木从北京迁至上海,上了这辆车。如今,大部分的编辑部成员,包括韩总,都做了同一社区的邻居。在这个大场景中的每个成员,都像情景喜剧《编辑部的故事》的扮演者,或者说是一幕上海郊区的《老友记》。

马一木一一展示了剧中每一个场景。

客厅,文字编辑的办公室,工作日程板上有马一木的豪言壮语:“如果我们的才华被用得嗯嗯嗯嗯,那我们的杂志就会一不小心破百万。克制一点。”

居中的一间,整套公寓最气派豪华的座椅和办公桌,不是韩寒的座位,是留给流程编辑的。

八台电脑排开的里间,最不起眼的一张是韩寒的办公位,平日里成了他偶尔招呼大家打游戏的“网吧”。

露台,编辑部整体围观邻居一只鸡的地方,也是“各种游戏的发明者”韩寒召集大家玩游戏的角落。马一木介绍:“为了剧中成员不觉得工作是件多么讨厌的事,他以《天工开物》的精神,发明了‘阳台躲避纸团’、‘我爱改歌曲’、‘是男人就在韩寒漂移的车里挺30秒’等游戏。”

球场上的韩寒及《独唱团》办公室内景。

有趣,据说是这些游戏的发明者韩寒的驱动力之一。他也早就表态,青年知识分子杂志,是一个很做作的说法。他眼中一本杂志最重要的品格是“公平、公正、自由和有趣”,“如果没有趣味,就算其他三点做到了,也会削弱里边的意愿,谁愿意一天到晚看宪法呢?”

在有趣精神的指导下,流程墙上试版时期的封面造型,从穿内裤的狼,到著名的“挡中央”,都焕发生机。

“也许这一期像个男人,下一期我们妖娆万分。”坐在客厅,马一木和编辑聊起了自己的臆想。用防水纸做封面,整本包在水袋中上架,用冰箱来贩售。

或许是投注了太多期待,这辆难产一年的“赛车”以冠军的速度创造了一个出版奇迹。

2010年7月8日下午,季风书店的《独唱团》已销售一空,300米外,上海书城的存货归零,500米外的三联书店,收银台上只剩了最后一本。

首批50万的印量据说在两天内抢空,编辑部无一存货。

接着,一种失望的情绪弥漫开来。不少人评论这本杂志“水平参差、猛料太少”,也有人说这是韩寒的阴谋,让大家在一本百花齐放的杂志中甄别高低。

对于写作者,叫好的人始终居多。况且1字2元的稿费对于好的写作者来说,是个绝对诱惑的数字。这期39篇文章,付出的稿费总计不低于30万。

没有公布投稿标准,第一期的投稿良莠不齐。见刊的文章十之六七都是来自约稿。对于这本“人人都是独唱团一员”的出版物,马一木和韩寒商定,稿件必须容纳各种声音。

“如果你说现在的教育制度特别好,我们就是要服从家长的审判,写得好,能够自圆其说一样能上。我们很希望收到各种风格的稿件。”

在孕育过程中,《独唱团》难产了一年。第一次审稿时,20篇稿件没有通过,经过韩寒团队来自大量资料的认证和说服,十几篇又重回杂志。“但我们觉得这和门缝一样,大家推一推,门缝就宽了,看到的光就多一些。”

“所有人问所有人”是《独唱团》的唯一栏目。它的编辑蔡蕾收到的问题,多到“一辈子都看不完”。多数的提问针对韩寒本人,问他结婚没有,喜欢什么样的女人,甚至某年是否在某地出现。

狱警的问题是一个亮点。编辑部直接联系了狱警的管理方采访,他们也给出了正面回复,经过争取,回答最终也出现在杂志上。

这个栏目的想法是把解读权交给读者,让所有人从中看到所有人的处世态度。

一年前,韩寒就给这本出版物规划了一条长久之道:“它是一本人文偏新闻的杂志,但是由于人力、财力、精力的问题,刚开始达不到,所以会走人文偏文学路线。”当时他曾说:“如果以后把它转成新闻的话,那一定很刺激。”

按照这条预定道路,《独唱团》的社会属性也许会在今后被强调,而不是让读者从文艺中读出。马一木预期,也许某一期的主编不是韩寒,只是某个很有想法的便利店的服务人员。

这两天,马一木很高兴收到一位的士司机的项目提案。这位广州的的士司机申请一台数码相机和一台数码摄像机,将自己遇到的好玩乘客和乘客们有趣的观点记录下来,为期一个月。

马一木说他希望这是一本“以天为被,以地为床,想玩什么就玩什么的文艺杂志”。他扳着手指数中国的书籍分类,“一本叫养生,一本叫成功学,一本教材,一本旅游”,只有四五本,能带给人快乐和真正思考的书太少了。“我不认为它的所有文章我都喜欢或者韩寒都喜欢,也不认为所有文章能满足所有人,这本杂志最大的意义是让人们觉得阅读是件快乐的事情就够了。”

也许《独唱团》比它需要承载的意义多了许多,作为资深的杂志人,马一木说自己的杂志梦是,“尽量延缓纸质杂志的死刑”。他最想做的杂志要具有《圣经》的神圣感,具有《人民日报》的确定感,具有《纽约客》的知性,具有《格林童话》的邪气,又具有报纸中缝广告的世俗和神奇。

“一觉醒来,如果发现这个世界没有什么新鲜玩意可玩,或者管教你的家长不让你玩这个不让你玩那个,那真是没有太大的勇气起床。”所以,不如去相信有一天,有本出版物,真的成为我们起床的动力,那似乎也是一件不坏的事情。