氮水平对水稻植株氮素损失的影响

王巧兰,吴礼树,赵竹青*,赵林萍

(1华中农业大学资源与环境学院,湖北武汉430070;2军事经济学院军需系,湖北武汉430035;3中国农业科学院农业资源与区划研究所,北京100081)

氮素通常被认为是作物产量的限制因子。长期以来,为提高农作物的产量,氮肥施用量迅速增加,而氮素利用效率随着氮肥用量的增长明显下降[1]。大量研究表明,作物的氮肥利用率大多低于50%[2-4]。一般而言,植物体内氮含量随氮肥用量的增加而提高,同时植物体氮含量与植物的阶段营养密切相关。氮肥利用率低是氮肥应用中亟待解决的问题,目前认为,氮肥利用率低的主要原因是因土壤的转化而损失,即通过氨挥发、硝化、反硝化和硝酸盐淋溶等途径损失。朱兆良[2]指出,氮肥施入土壤后,水稻能吸收其中的25%~50%,肥料15N在土壤中的残留比例为10%~35%,其余的15N亏损部分则被认为是由于氨的挥发、地下水渗漏淋失或者反硝化损失。

由于土壤损失不能完全解释氮肥利用率低的原因,近年来植物氮的损失受到广大学者的关注。Farquhar等[5]证实,玉米和小麦等禾谷类作物在开花以后可以通过植株组织释放氨而损失氮,而且叶片的衰老影响植株氮损失量。Metselar等[6]认为,植株氮素的气态损失与植物组织氮含量相关;环境因素特别是温度、风力可以影响植株组织中氮素的挥发损失。王朝辉等[7]研究发现,小麦植株氮素损失受其生育期的影响,成熟期氨挥发速率和数量成倍升高;在小麦灌浆期适度干旱可以减少冬小麦地上部分氨的挥发。黄见良等[8]应用15N示踪技术研究了水稻不同生育期吸收的15N在各器官中的分配,以及后期植物组织中氮损失,结果表明水稻在分蘖期和幼穗分化期吸收的氮素在后期可以通过植株组织挥发损失,至成熟期损失的比例分别达16.7%和13.4%。王福钧等[4]报道,水稻前期吸收的氮有6%是通过老叶和死亡器官损失,有13%~16%是通过其他途径损失的,并认为氮素挥发是氮损失的主要途径。可见,植物氮损失途径中植株体内N素损失是普遍存在的事实[9-13]。为此,本试验旨在通过研究不同氮素水平对水稻不同生长期氮损失的影响,并探讨影响植物氮损失的因素,为提高水稻氮肥利用效率,指导水稻合理施肥提供依据。

1 材料与方法

1.1 水稻育苗

供试水稻(Oryza sativa)品种为珍汕97(ZS97)。种子经过消毒后,浸种3 d,在 25℃催芽2 d,将种子播于含1/10国际水稻所营养液的石英砂中培育秧苗。25 d后,将水稻幼苗转移到含1/2国际水稻所营养液中培养,每穴2株,一周后转入完全营养液,并将氮源改为(15NH4)2SO4(N 80 mg/L)。每天用NaOH或HCl溶液调节pH至6.0,营养液每周更换1次。移栽后的21 d进行试验处理。

1.2 试验处理

1.2.1 氮水平对植物氮损失试验 选择培养的生长一致水稻幼苗,移栽到以(NH4)2SO4为氮源的5 L营养液中,设 4个供氮(N)水平,即:N1(0 mg/L),N2(40 mg/L),N3(80 mg/L),N4(160 mg/L),各处理4次重复,每盆4株,营养液管理同1.1,培养10 d。在试验处理前后分别取植株样,测定植株地上部和根系生物量、全氮及15N丰度,通过计算处理期间15N的损失量来估算植物氮损失率。

1.2.2 不同生长期对植株氮损失的影响 将培养的水稻幼苗移栽到5 L营养液,每盆 4株,于以(15NH4)2SO4为氮源的完全营养液中分别培养2、5、7、9周后,改用(NH4)2SO4为氮源的完全营养液培养,继续培养10 d。在试验处理前后分别取植株样,测定植株地上部和根系生物量、全氮及15N丰度,通过计算处理期间15N的损失量来估算植物氮损失率。

植株15N量=植株地上部含氮量×地上部干重×15N丰度+处理前植株根氮含量×根干重×15N丰度;

植株15N损失量=处理前植株15N量-处理后植株15N量;

植株氮损失率(%)=植株15N损失量/处理前植株15N量×100。

1.3 测定方法

全氮的测定:植物全氮采用硫酸消化,流动注射分析仪测定,质谱仪分析15N丰度。

NH+4-N测定:植株中铵态氮含量参照Searle[14]的方法并加以改进。取新鲜水稻植株,称重后剪碎,于研钵中加水研磨,移至干燥的三角烧瓶中,加水定容至20 mL,振荡1~3 min,放置澄清后取上清液2 mL,注入20 mL刻度试管,加入1 mL pH 5.0柠檬酸缓冲液,摇匀后加入1 mL水合茚三酮乙醇溶液,充分摇匀,置于温水浴中,在80℃下保持30 min取出冷却,用pH 5.0柠檬酸缓冲液稀释至10 mL摇匀,与系列标准一起测定吸光度。

GOT(谷草转氨酶活性)测定:取处理10 d的水稻叶片1.0 g放入0.05 mol/L Tris-HCl缓冲液中(pH 7.2),冰浴匀浆,0℃下 26100×g离心20 min,取上清液0.2 mL与2.8 mL GOT反应液混合,其中包括0.2 mL NADH(3 mg/mL),0.5 mL dl-天冬氨酸盐(0.2 ml/L),0.1 mL苹果酸脱氢酶(2000 U),0.2 mL α-酮戊二酸(0.05 mol/L),1.8 mL去离子水。混合均匀后15min于波长340 nm测定吸光值,同时以不加天冬氨酸盐的反应液为对照。

水稻叶片pH测定:取水稻新鲜叶片1 g,剪碎,加0.5 mol/L KCl溶液20 mL,震荡30 min,测定溶液pH值。

2 结果与分析

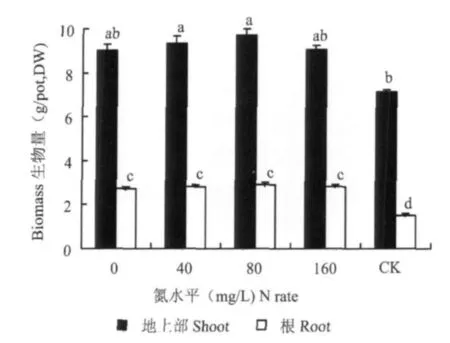

2.1 不同氮水平对水稻生物量的影响

在前期供N 80 mg/L的情况下,转入不同的氮水平处理10 d,各处理地上部与根的生物量干重比处理前都有显著增加,但不同供氮水平间生物量的差异不显著(图1)。相比之下,供N 80 mg/L处理水稻的生物量增加最大,不供氮(N 0 mg/L)和过量供氮(N 160 mg/L)处理的水稻地上部和根系生物量均低于N 80 mg/L处理。表明植物体内累积的氮能够维持水稻一段时间的生长,过量供氮会抑制水稻的生长。

2.2 不同氮水平对水稻植株氮含量及氮损失的影响

水稻地上部及根的含氮量与供氮水平密切相关。表1看出,随着氮水平的提高,叶片及根中氮含量显著增加。与处理前比较,叶片与根中氮含量均有所下降,特别是停止供氮(0 mg/L)的处理。这可能是由于水稻的快速生长产生稀释效应的结果。15N测定结果表明,在不供氮(N0)的条件下,叶片与根中15N丰度没有改变,但随着供氮水平的增加,叶片及根中15N丰度显著下降,表明水稻在处理期间吸收的氮使植物组织中的15N得到稀释,吸收氮越多,稀释强度越大。表1还看出,在供氮的条件下,叶片15N丰度高于根,这也说明氮在植物体内具有较大的移动性,根中保持的15N随培养时间的延长逐步向地上部转移。处理10 d后,不同处理15N均有不同程度的损失,供氮水平越高,15N损失量也越大,其中过量供氮(N 160mg/L)15N损失达42.6 mg/pot,比N 40 mg/L处理约多1倍。因此,过量施用氮肥导致氮的损失增加,从而降低肥料利用率。15N损失率表明,缺氮及过量供氮,都能增加氮的损失。

图1 不同氮水平对水稻生物量的影响Fig.1 Effect of different N rate on rice biomass

表1 不同氮水平对水稻植株氮含量的影响Table 1 Effects of different N rates on N content of rice plant

2.3 不同生长期对水稻植株氮损失的影响

植物营养具有阶段性,植物各组织也具有生命周期,其生理衰老直接影响植物体内养分的代谢过程。为了研究水稻营养阶段性对植株氮损失的影响,将在(15NH4)2SO4(N 80 mg/L)营养液中分别培养3、5、7、9周的水稻植株转入 (NH4)2SO4(N 80 mg/L)溶液中培养10 d,计算各生长阶段15N的损失率。图2看出,15N损失率随着生长阶段的推移显著增加,植物氮损失与植物的生长阶段有关,这一结果与王朝辉等[7]、黄见良等[8]研究结果一致,生理衰老促进水稻植株氮的损失。

图2 不同生长期的水稻植株氮损失率Fig.2 N loss ratio of rice plant in the different growth periods

2.4 不同氮水平对水稻叶片铵态氮(NH+4-N)含量的影响

水稻通过植株损失的氮为10%~22%。铵态氮的挥发是植物氮损失的重要途径,植物组织中氮的形态直接与氮的挥发有关[10-13]。为了探讨影响植株氮损失的因素,对不同氮水平下水稻植株中铵态氮进行了测定。结果表明(图3),随着供氮水平的增加,叶片及根中NH4+-N含量显著增加,而且叶片中NH4+-N含量高于根中。供氮水平与NH4+-N含量呈显著正相关(R2叶=0.9719**,R2根=0.9711**)。因此,植株叶片中铵浓度的增加为氨通过气孔溢出而导致氮损失的增加提供了可能。

2.5 不同氮水平对叶片转氨酶活性的影响

植物吸收氮的形态包括NH+4-N与NO-3-N,吸收的NO-3-N通过同化为NH+4-N被植物组织所利用。过量NH+4-N在植物体内的累积会伤害植物生长,NH+4-N的同化有利于减少NH+4-N的累积。植物通过转氨酶将NH+4-N合成为蛋白质而有效利用。谷草转氨酶(GOT)是植物体内重要的转氨酶,它能促进铵的同化,减少游离氨及其毒害。图4结果表明,随着供氮水平的提高,水稻叶片谷草转氨酶活性增加,从而促进铵的同化。但过量供氮(N 160 mg/L),谷草转氨酶活性比适量供氮(N 80 mg/L)下降。

2.6 不同氮水平对水稻叶片汁液pH的影响

氨挥发是植物氮损失的重要途径,而氨挥发直接受环境pH影响,较高的pH加速氨的挥发。同时,NH+4-N含量又直接影响pH。图5表明,随着供氮水平的增加,叶片pH从6.25增加到6.64。叶片pH与NH+4-N含量呈显著正相关(R2=0.9785**),说明叶片组织pH的增加进一步促进了植物氮的损失过程。

图3 不同氮水平对水稻NH+4-N含量的影响Fig.3 Effect of different N rates on NH+4-N content of rice

图4 不同氮水平对水稻叶片谷草转氨酶活性的影响Fig.4 Effect of different N rates on activity of GOT of rice

图5 不同氮水平对水稻叶片pH值的影响Fig.5 Effect of different N rates on rice leaf pH

3 讨论

3.1 15N估计植物氮损失

植物氮损失是植物生长过程中的普遍现象。气态损失是植物氮损失的基本途径,主要通过氨挥发及NOx化合物损失[15-18]。在植物氮损失研究中,通常需要采取特殊措施对植物生长环境进行处理,同时也很难同时准确计算NH+4-N及NOX损失量。本研究采用15N标记的方法,通过计算15N的损失估计植物氮损失量及损失率,可以克服水稻生长环境对植物生长的影响,同时避免了对不同形态氮损失的估计。此外,在对水稻进行一定时间的15N供应后转入正常氮溶液,以15N计算植物氮的净损失率,能较好地反映植物氮损失量。

3.2 氮水平与水稻氮损失量

植物吸收氮的多少与氮的供应密切相关。不同生长阶段的植株由于生理年龄的差异,植物组织结构的完整性也存在差异[19-20]。肥料利用率的高低与氮肥用量密切相关,过量供氮是降低氮肥利用率的重要因素之一,而氮损失可能是导致氮肥利用率降低的主要原因。通过研究在溶液培养条件下不同供氮水平对水稻植株氮损失及水稻不同生长阶段植株氮损失,发现水稻植株氮的损失与水稻的生长时期是密切关联的(表1,图2)。本试验研究看出,通过水稻植株损失的氮占植株吸收氮的11%~22%,这与黄见良等[8]的研究结果一致。植物氮损失的量可以通过适当的技术措施减少,如调节供氮量是减少植物氮损失、提高氮肥利用率的有效措施(表1);调节作物生长环境,选择恰当栽培方式,促进植物生长,延缓植株衰老也可以提高氮肥利用效率。由于植物氮的损失是普遍存在的现象,在计算氮肥利用效率时应该考虑植物损失的氮,因为这部分氮实际上已被植物吸收利用,而在现有的肥料利用率的计算中没有包括植物损失的这部分氮。

3.3 影响植物氮损失的因素

现有研究证明,植物氮损失普遍存在,主要通过气态损失,包括氨及NOX的扩散,其中氨的挥发是植物氮主要的损失途径。因此,植物组织中氮的存在形态直接影响氮的损失。植物组织中氮的形态与供氮量密切相关,供氮水平与组织中NH+4-N含量呈正相关(R2=0.971**),而NH+4-N含量与其同化速率有关。转氨酶可以促进NH+4-N向蛋白质等的转化,减少NH+4-N在植株组织中的累积;而NH+4-N的挥发与pH密切相关,增加pH会促进NH+4-N挥发,提高植物氮的损失。本研究结果表明,水稻叶片pH与供氮水平呈显著正相关(R2=0.9939**),增加叶片NH+4-N含量及pH都能促进水稻氮损失率(表1,图3,图5)。表明植物组织中NH+4-N的累积及pH升高是增加水稻植物氮损失的重要原因。适当调节氮肥用量,减少组织中铵的含量有利于提高氮的利用效率。通过适当技术,增加植物组织的缓冲能力,稳定组织中的pH在一定程度上也能降低植物组织氮的损失。

总之,水稻植株氮损失是不可避免的,但氮损失量可以调节与控制。试验证明,氮肥用量、水稻的生长阶段、水稻植株组织中NH+4-N含量与pH都会影响水稻植株的氮损失量。

[1] Fischer K S.Toward increasing nutrient use efficiency in rice cropping systems:the next generation of technology[J].Field Crops Res.,1998,56:1-6.

[2] 朱兆良,文启孝.中国土壤氮素[M].南京:江苏科学技术出版社,1992.Zhu Z L,Wen Q X.Chinese soil nitrogen[M].Nanjing:Jiangsu Science and Technology Press,1992.

[3] Hauck R D.Slow release and bioinhibitor a mended nitrogen fertilizers[A].Engelstad O P(ed.).Fertilizer technology and use(3rd ed.)[M].Medison Wl:SSSA.,1985.293-322.

[4] 王福钧,彭根元,兰林旺,等.应用15N示踪技术研究水稻吸收肥料氮的动态及不同时期追施氮肥的作用[J].中国农业科学,1981,14(4):66-71.Wang F J,Peng G Y,Lan L W et al.Studies on the precess of fertilizer-N absorption in rice plant by using isotope15N and on the effect of the application of N-fertilizer[J].Sci.Agric.Sin.,1981,14(4):66-71.

[5] Farqullar G D,Wetselaar R,Firth P M.Ammonia volatilization from senescing leaves of maize[J].Science,1979,203:1257-1258.

[6] Metselar R L,FarquharG D.Losses of nitrogen from the tops of plants[J].Agron.J.,1980,33:263-302.

[7] 王朝辉,田霄鸿,李生秀.冬小麦生长后期地上部分氮素的氨挥发损失[J].作物学报,2001,27(1):1-6.Wang Z H,Tian X H,Li S X.Nitrogen losses from winter wheat plant by NH3volatilization in late growing stage[J].Acta Agron.Sin.,2001,27(1):1-6.

[8] 黄见良,邹应斌,彭少兵,Buresh R J.水稻对氮素的吸收、分配及其在组织中的挥发损失[J].植物营养与肥料学报,2004,10(6):579-583.Huang J L,Zou Y B,Peng S B,Buresh R J.Nitrogen uptake,distri-bution by rice and its losses from plant tissues[J].Plant Nutr.Fert.Sci.,2004,10(6):579-583.

[9] 李生秀,李宗让,田霄鸿,王朝辉.植物地上部分氮素的挥发损失[J].植物营养与肥料学报,1995,l(2):l8-25.Li S X,Li Z R,Tian X H,Wang Z H.Nitrogen loss from aboveground plants by volatilization[J].Plant Nutr.Fert.Sci.,1995,1(2):l8-25.

[10] 李生秀.植物体氮素的挥发损失I.小麦生长后期地上部分氮素的损失[J].西北农业大学学报,1992,20(增刊):1-6.Li S X.Nitrogen loss from plants by volatilization I.Nitrogen loss from aboveground parts of wheat during later period of growth[J].J.Northwest Agric.Univ.,1992,20(Suppl.):1-6.

[11] 李生秀,常青,何琳.植物体氮素的挥发损失II.植物收获期地上部分氮素减少与土壤、作物和肥料供应的关系[J].西北农业大学学报,1992,20(增刊):7-11.Li S X,Chang Q,He L.Nitrogen loss from plants by volatilization I.The relationships among nitrogen reduction from above-ground plants at maturity and soils,crops aswell fertilization[J].J.Northwest Agric.Univ.,1992,20(Suppl.):7-11.

[12] 李宗让,李生秀.植物体氮素的挥发损失III.大豆生长过程中氨的挥发[J].西北农业大学学报,1992,20(增刊):12-17.Li Z R,Li S X.Nitrogen loss from plants by volatilization III.Ammonia loss from soybean during its growth[J].J.Northwest Agric.Univ.,1992,20(Suppl.):12-17.

[13] 田霄鸿,李生秀.植物体氮素的挥发损失IV.玉米生长过程中挥发损失的氮素[J].西北农业大学学报,1992,20(增刊):18-24.Tian X H,Li S X.Nitrogen loss from plants by volatilization IV.Nitrogen loss from maize during growth[J].J.Northwest Agric.U-niv.,1992,20(Suppl.):18-24.

[14] Searle P L.The berthelot or indophenol reaction and its use in the analytical chemistry of nitrogen[J].Analyst,1984,109:549-568.

[15] Hutchinson G L,Mosier A R.Nitrous oxide emissions from an irrigated cornfield[J].Science,1979,205:1125-1127.

[16] Tanalka A,Navasero S A.Loss of nitrogen from the rice plant through rain or dew[J].Soil Sci.Plant Nutr.,1964,10(1):36-39.

[17] Weiland R T,Stutte C A.Oxygen influence on foliar nitrogen loss from soybean and sorghum plants[J].Ann Bot.,1985,55:279-282.

[18] Silva P K E da,Stutte C A.Loss of gaseous N from rice leaves with transpiration[J].Ark.Farm Res.,1979,28:3.

[19] Lon S,Chen N C,Chishaki N,Inanaga S.Behavior of nitrogen absorbed at different growth stages of rice plants[J].Ecol.Environ.,2005,14(4):567-573.

[20] 朱兆良.农田中氮肥的损失与对策[J].土壤与环境,2000,9(1):1-6.Zhu Z L.Lossof fertilizerN from plants-soil system and the strategies and techniques for its reduction[J].Soil Environ.Sci.,2000,9(1):1-6.