中国乡制的历史沿革与启示

李精华,周晓焱

(东北石油大学 人文科学学院,黑龙江 大庆 163318)

2010 - 07 - 04

2010 - 09 - 06

黑龙江省教育厅基金项目(项目编号:11542007)

李精华(1962-),女,东北石油大学人文科学学院教授,硕士生导师,东北师范大学政法学院博士研究生。

中国乡制的历史沿革与启示

李精华,周晓焱

(东北石油大学 人文科学学院,黑龙江 大庆 163318)

当代中国乡制渊源于传统中国社会的乡里制度,发展于民国时期的乡镇自治,经过民主革命时期的经验累积,最终在新中国成立后得以确立。传统社会的乡总体上看不是完全意义上的正式基层政权建制。1928年国民政府《县组织法》及其后的“新县制”确立的乡镇自治打破了中国古代行政以县为最基层的制度,使乡镇在法律上成为具有自治性质的国家基层行政机构。新中国成立后,1954年宪法以国家根本大法的形式将乡正式确定为国家的农村基层政权单位,标志着当代中国乡制的初步定型,其后又经历若干变迁,在1982年宪法得到确立和完善。新时期乡镇体制改革必须充分挖掘传统中可资借鉴的遗产,认真总结现阶段乡镇管理体制改革的实践经验,积极稳妥地将乡镇管理体制改革引向深入。

乡制;沿革;启示

改革开放以来,乡镇政府体制改革日益引起人们的重视,并越来越成为政府、学界和民众关注的重大理论与现实问题。现实总能从历史发展脉络中找到它的影子。考察中国乡制的历史沿革无疑会对当代中国乡镇政府体制改革具有重要的意义。

当代中国乡制渊源于传统中国社会的乡里制度,承接于民国时期的乡镇自治,经过民主革命时期农村基层政权建设的经验累积,最终在新中国成立后,经1954年宪法和1982年宪法得到确立和完善。

一、传统中国社会的乡制设置

中国的乡制最早产生于西周,当时的“乡”是地方最高管理组织。西周时期,在王畿之内,实行“乡遂”制,王畿以城周围百里为郊,郊内为乡,郊外为遂。据《周礼》载,西周时期,“令五家为比,使之相保;五比为闾,使之相爱;四闾为族,使之相葬;五族为党,使之相救;五党为州,使之相賙;五州为乡,使之相宾”;郊外“五家为邻,五邻为里,四里为都,五都为鄙,五鄙为县,五县为遂”。显然,这个时期的“乡”不是我们今天所说的一般意义上的乡。

具有基层行政建制意义上的乡于春秋战国之际萌芽,在秦汉时期得到确立。隋唐以后,其重要性日渐下降,并时废时建。秦始皇统一中国后,建立了中央集权的封建君主专制统治,在地方推行郡县制度,形成了由中央政府直接管理的郡领县的两级制地方政府层级架构。秦代的基层地方政府是县,设行政机构,以县令为地方行政长官。县下实行“以县统乡,以乡统亭,以亭统里”的乡里制度。“大率十里一亭,亭有长;十亭一乡,乡有三老(有秩)、啬夫、游缴。三老掌教化,啬夫职听讼、收赋役,游缴主循禁盗贼”[1]。这些乡官除有秩达到“百石”,要由郡府任命委用之外,其余则由县廷任命批准。汉朝基本沿用秦朝乡里制度,变化不大。魏晋南北朝时期,由于战乱频仍,民户常依附于世家大族,乡里组织实际上遭到破坏。一方面承袭秦制,实行乡亭里制,另一方面则效《周礼》施行邻、闾、党制[2]。这一时期,乡的规模逐渐缩小。隋初,取消了乡一级组织,设立族、闾、保三级基层组织。“颁新令,制人五家为保,保有长。保五为闾,闾四为族,皆有正”[3]。唐代形成乡、里、保、邻四级组织,但乡的功能进一步退化,“里、村”成为重要的层级,“百户为里,五里为乡,两京及州县之廓内,分为坊,郊外为村。里坊村皆有正,以司督查。四家为邻,五邻为保。保有长,以相禁约。”[4]村作为基层单位被正式确定下来。北宋王安石变法以后实行“保甲制”。元代基本实行乡里制和社制。明朝的乡里制度既吸收以往的成果,又根据当时的实际情况有所创建。明初,实行里甲制,明中后期实行保甲制。明代乡里制度的一大特点是乡里控制更加严密,乡里领袖地位卑微。清代前期沿袭明制,其乡里组织的构成复杂,“县之下,一般是乡都图三级制,但各地名称极不划一,有的叫乡都村,有的叫乡都里,还有的地方不是三级制,而是两级制,或叫保里,或叫里甲,或叫镇保。”[5]乡里领袖地位一落千丈(见表1)。

表1 历代乡里组织体系结构

那么,在县政与乡民之间的联系纽带是什么呢?在传统农村社会,具有功名出身的绅士是乡村社会的实际统治者,充当了官与民联系的中介。“一方面是自上而下的皇权,另一方面是自下而上的绅权和族权,相互平行、相互作用。”[6]有学者将这种模式称之为“乡绅自治”或“官督绅办、乡绅治乡”。这种治理模式根植于传统小农经济的基础,适应于传统乡村的社会状态,在维护社会稳定方面发挥了重要作用。但是,这种治理模式在强化皇权、加强社会控制方面,也有其较大的缺陷和不足。这就是政府所依赖的绅士,其“群体利益与朝廷的利益不尽相同,甚至经常具有地方主义的性格,从而不一定能够服务于朝廷的政治一体化利益。”同时,“基层社会控制单位经常被不同区域的社会群体改造成为地方认同的载体,与民间社团和非官方仪式性(如庙会)组织糅合在一起,也经常被纳入区域性经济政治组织框架之内,使朝廷对之失去控制,而成为离心的势力。”[7]

二、民国时期的乡镇自治地位

在1927~1949年的国民政府统治时期,具有现代国家政权性质的乡镇自治制度得到确立。这种制度肇始于晚清的“新政”,在国民政府颁布的《县组织法》和“新县制”中得到法律确认并实施。

晚清时期是近代西方文明与中国传统文明广泛接触和碰撞的时期,这一时期中国开启了现代国家的建设历程,即开始实现由传统国家向现代国家的转型。在预备仿行立宪的过程中,清政府于1909年颁布了《城镇乡地方自治章程》。章程规定:城、镇、乡作为地方自治的最基层单位。凡府厅州县官府所在地为城,城厢以外超过5万者为镇,不足5万者为乡,并选举产生“议事会”和“董事会”等机构,负责办理辖区事务。但还没来得及推行,清政府即被强大的革命风暴推翻了。不过,乡镇地方自治制度却被国民政府继承下来。

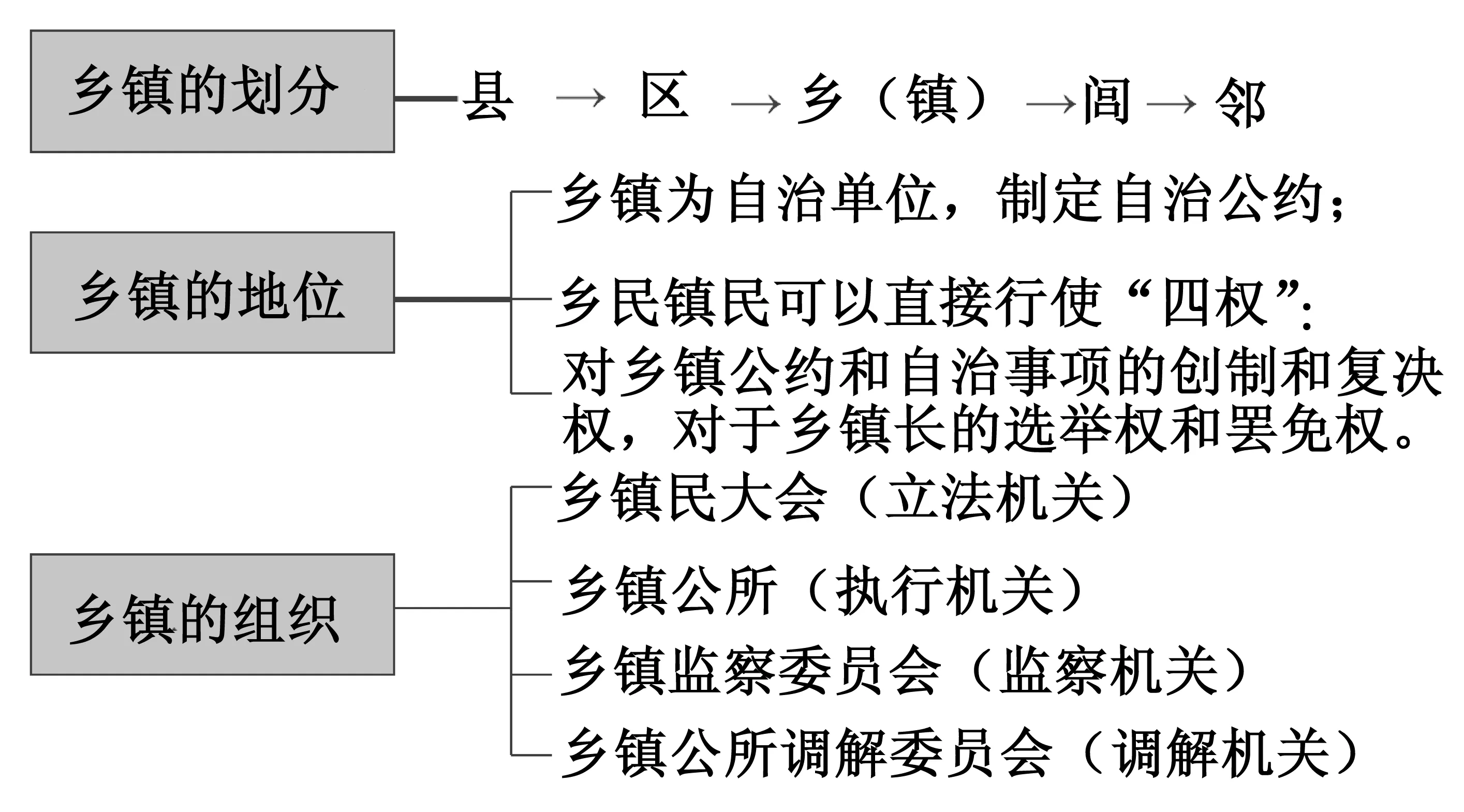

国民政府关于乡镇自治的正式法律是《县组织法》和“新县制”。《县组织法》于1928年9月首次颁布,第二年国民政府将《县组织法》加以修改,重新颁布。同时,又颁布《区自治施行法》、《乡镇自治施行法》、《乡镇闾邻选举暂行规则》、《乡镇坊自治职员选举法及罢免法》等法规,构筑起乡镇自治的法律体系,确立了乡镇的自治地位。其基本制度设计是:第一,乡镇的划分。凡百户以上村庄为乡,不满百户者得联合附近村庄编为一乡;百户以上街市为镇,不满百户者编为乡。乡镇内以25户为闾,5户为邻。第二,乡镇的地位。乡镇为自治单位,可以在不抵触中央和省、县法令规则的前提下,制定自治公约;乡民镇民可以直接行使“四权”,即对乡镇公约和自治事项的创制和复决权,对于乡镇长的选举权和罢免权。第三,乡镇的组织。乡镇组织主要有乡镇民大会、乡镇公所、乡镇监察委员会和乡镇公所调解委员会。(见表2)

表2 南京国民政府时期的乡镇设置及其地位

“新县制”是抗日战争时期国民政府为适应抗战政治军事形势发展变化的需要而在全国推行的一种地方自治制度,1939年颁布,全称为《县各级组织纲要》,时称“新县制”。其主旨在于加强基层政权建设,强化对广大农村地区的政治控制,使国家政令可以畅通无阻地贯彻下去,从而提高国民政府对基层民众的动员能力和资源汲取能力。“新县制”在《县组织法》基础上,进一步规定了“县为法人,乡(镇)为法人”、乡(镇)之下所编保甲系地方自治体系中的基层组织的乡镇自治制度。

上述由《县组织法》、“新县制”等法规所设计的乡镇自治制度,使县以下的乡级组织得到法律的正式确认并由国民政府组织实施,这是两千年来中国行政制度的一大变革。魏光奇认为“中国古代行政以县为最基层的制度至此正式终结。”[8]也有学者对此提出了不同看法,认为民国时期“县(市)以下的乡、镇实行自治,不是一级地方政府。”[9]

如何看待国民政府时期的乡镇地位,即国民政府时期的乡镇到底是不是一级政权机构?这恐怕还要以马克斯·韦伯的现代科层理论为依据。马克斯·韦伯的科层制理论认为,作为行政机构,其构成要件至少应包括:(1)职务分等,权力分层;(2)分科执掌,分层负责;(3)官员由上级按程序任免;(4)官员有固定的薪金;(5)设有监督检查机关。 应该说,国民政府时期的乡镇组织具备了马克斯·韦伯现代科层理论的基本要件,是由法律所规范的具有自治性质的国家基层行政机构。

三、新中国成立以来中国乡级政权建制的确立

(一)1954年宪法对建国初期乡级政权的规范和确认

1949年中华人民共和国的成立,使中国社会发生了翻天覆地的变化,中国由此进入一个崭新的社会。伴随新中国各项建设事业的发展,建国初期的乡制建设也经历了一个由不规范到逐步发展和规范的过程。

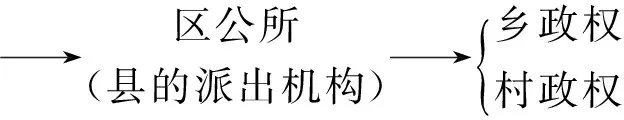

新中国初期的乡制,既承袭了国民政府时期的某些做法,也借鉴了民主革命时期农村基层政权建设的实践经验。中国共产党在领导中国革命的过程中,非常重视农村基层政权建设,在根据地普遍建立了自己的乡级政权组织,如土地革命时期的乡苏维埃、抗日战争时期的乡政府或村政府。全国解放后,各地在县以下,一般设有区公所,作为县的派出机构,在区公所下,分别建立了乡与村并行的政权。1950年12月,政务院(中央人民政府)颁发了《区各界人民代表会议组织通则》、《区人民政府及区公所组织通则》和《乡(行政村)人民代表会议组织通则》及《乡(行政村)人民政府组织通则》。按照这些通则规定,乡和行政村并存,农村基层政权被改造为两级结构:其中一种是区、村两级建制,即在县以下设立区和行政村政权;另一种是区、乡建制,即在县以下设立区公所,作为县政权的派出机关,在区公所之下设立乡政权。行政村建制是中国共产党在抗日战争和解放战争时期形成的,一般集中于晋察冀、山东等抗日根据地和东北解放区根据地。因应民主革命时期的传统和现实环境的需求,建国初期,新中国在华北、东北地区建立了村政权,而在华东、中南、西南各省的新解放地区建立了乡政权。此时,全国农村基层政权基本处于一种不统一和不规范状态。

从1954年开始,中国农村基层政权建设进入了规范化、法制化阶段。这一年,在全国人大一届一次会议上,制定了《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民委员会组织法》。作为国家的根本大法,《宪法》对中国地方政府体制的层级结构作出了明确规定,使我国农村基层政权建在乡(镇)有了宪法依据。

《宪法》对中华人民共和国的行政区域进行了划分,明确规定乡、民族乡和镇是我国最基层的行政单位,是中华人民共和国创建的一级地方政府。《宪法》规定:全国分为省、自治区、直辖市;省、自治区分为自治州、县、自治县、市;县、自治县分为乡、民族乡、镇。乡、民族乡、镇设立人民代表大会和人民委员会,人民代表大会为国家权力机关,人民委员会即人民政府,是人民代表大会的执行机关和国家行政机关。在同一次会议上通过的《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方人民委员会组织法》,对乡、民族乡、镇的人民代表大会和人民委员会的职权作了明确规定。

第一届全国人民代表大会通过的《宪法》和《组织法》对于新中国农村基层政权建设具有重要的意义,它以宪法的形式将乡、民族乡和镇正式确定为新中国的农村基层政权单位,标志着当代乡制的初步定型。

(二)人民公社管理体制对乡级政权体制的取代

1958年8月,随着大跃进运动在全国各方面的开展,中共中央政治局在北戴河举行会议,会议作出了《关于在农村建立人民公社问题的决议》,认为这是“指导农民加速社会主义建设,提前建成社会主义并逐步过渡到共产主义所必需采取的基本方针。从此,人民公社运动在全国各地迅速推进,开始了撤乡建社的热潮。到1958年底,“全国74万个农业合作社合并为26000个人民公社,全国农户的99%以上参加了公社。”[10]全国农村基本上实现了人民公社化,由1954年宪法所确认的县以下以乡为农村基层行政机构的建制被全部打乱,人民公社成为我国社会主义政权在农村中的基层单位。

人民公社按照“一大二公”和工农商学兵的原则组建,其典型特征是“政社合一”, 既人民公社既是农村的基层单位,又是基层政权组织,又是集体经济组织。“公社对农民进行以基层政权为中心、为主导的重新组织,将几乎所有的生产、经营、居住及迁徙活动都掌握在基层政权手里,主要的农业资源及其分配也由基层政权支配。”[11]人民公社在功能上已经承担了基层政权的职能,成为我国社会主义社会在农村中的基层单位。这种集政治、经济、文化和社会管理为一体的组织控制着乡村的所有合法性资源。人民公社“达到了国家组织力量对中国基层社会的完全控制,政府以一种前所未有的方式渗透进入社会的各个角落。”[12]

人民公社的解体,源于家庭联产承包责任制的普遍推行。伴随着家庭联产承包责任制的全面实行,中国基层权力体系也逐步发生了重要的变化。这种变化的核心内容就是“乡政村治”体制逐步取代人民公社制度而成为农村基层政权的基本架构。

(三)1982年宪法对当代中国乡级政权的重新确立

1982年12月五届人大五次会议通过了新宪法,新宪法否定了人民公社的组织,重新规定国家结构划分为中央、省、县、乡(包括镇、民族乡)四级。乡、民族乡、镇又重新成为我国最基层的行政区域。《宪法》第95条规定:省、直辖市、县、市、市辖区、乡、民族乡、镇设立人民代表大会和人民政府。《宪法》第107条规定:乡、民族乡、镇的人民政府执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,管理本行政区域内的行政工作。宪法修改委员会副主任委员彭真在《关于中华人民共和国宪法修改草案的报告》中特别指出:“改变农村人民公社的政社合一的体制,设立乡政权。人民公社将只是农村集体经济的一种组织形式。这种改变将有利于加强农村基层政权建设,也有利于集体经济的发展。” 1983年10月,中共中央、国务院发出了《关于实行政社分开建立乡政府的通知》,全国农村随即开始撤社建乡工作,政社合一的人民公社体制被摧毁,乡镇政府体制逐步建立起来。由此,中国拉开了新一轮乡政建设的序幕。

四、结论与启示

历史是现实的镜子,研究历史的目的在于更好地昭示未来。通过上面的描述,我们不难得出这样的结论与启示:

第一,中国关于乡的组织设置源远流长。总体上看,传统社会的乡不是完全意义上的国家正式机构。以国民政府《县组织法》和“新县制”为法律依据的乡镇自治冲破了中国古代行政以县为最基层的制度,使乡镇在法律上成为具有自治性质的国家基层行政机构。新中国成立后于1954年制定的《中华人民共和国宪法》以国家根本大法的形式将乡正式确定为新中国的农村基层政权单位,标志着当代中国乡制的初步定型。

第二,中国传统乡里组织的设置比较混乱,且乡的地位变化较大。从名称看,据闻钧天考证就有“乡、里、区、社、城、镇、铺、厢、集、图、都、保、总、村、庄、营、玗、甲、派、牌、户”等[13]。从乡的地位看,大约从秦到隋文帝开皇十五年(公元前221-595年),“乡”拥有国家政权的某些职能(有学者将其称之为职官制);从隋文帝开皇十六年(596年)开始,乡的重要性日益下降,特别是在宋代以后,乡村组织首领均以“役”的形式由乡民充任,他们是“民”而不是“官”。

第三,自晚清开启现代国家建设历程以来,乡(镇)一级始终是国家的农村基层政权单位,是国家治理乡村的主要层级。这种建制,既有中国传统乡里制度的某些因子,也借鉴了欧美现代国家的一些政治理念,反映了近代以来现代国家政权建设的必然趋势,在中国现代国家政权建设中起到了重要作用。

第四,实行自治一直是国家致力于农村基层治理的方向和目标。它昭示我们,乡村自治的实现,是一个非常复杂而艰巨的历史过程。新时期的乡镇体制改革必须充分挖掘传统中可资借鉴的遗产,认真总结现阶段乡镇管理体制改革的实践经验,积极稳妥地将乡镇管理体制改革引向深入。

[1] 汉书:卷19上.百官公卿表[M].北京:中华书局,1975:742.

[2] 赵秀玲.中国乡里制度[M].北京:社会科学文献出版社,1998:19.

[3] 隋书:卷24.食货志[M].北京:中华书局,1982:680.

[4] 旧唐书:卷43.职官二[M].北京:中华书局,1975:1825.

[5] 白钢.中国农民问题研究[M].北京:人民出版社,1993:139.

[6] 费孝通选集[M].天津:天津人民出版社,1988:95.

[7] 王铭铭.走在乡土上[M].北京:中国人民大学出版社,2003:150-151.

[8] 魏光奇.官治与自治[M].北京:商务印书馆,2004:187.

[9] 李格.当代中国地方政府制度的沿革与确立[J].当代中国史研究,2007(4):46.

[10] 胡绳.中国共产党的七十年[M].北京:中共党史出版社,2005:316.

[11] 张静.基层政权:乡村制度诸问题[M].杭州:浙江人民出社,2000:35.

[12] (美)费正清,罗德里克·麦克法夸尔.剑桥中华人民共和国史(1949—1965) [M].上海:上海人民出版社,1990:72.

[13] 闻钧天.中国保甲制度[M].北京:商务印书馆,1935:206.

HistoricalEvolutionandEnlightenmentofSystemsofCountrysideinChina

LI Jing-hua,ZHOU Xiao-yan

(School of Humanities and Sciences, Northeast Petroleum University, Daqing 163318,China)

The systems of countryside in China originated from Chinese traditional rural systems and developed as the rural self-government in the period of Republic of China(1912-1949). With the accumulated experiences during the period of democratic revolution, the rural institutions have been established after the New China was founded. Traditional systems of countryside are not the formal political power at the grass-root level in its complete sense. In 1928, the rural self-government, based on the Organic Law of County and the “new county system” of the period of Republic of China, broke up the ancient administrative system which used the county as the lowest level, and made villages and towns legally become the state’s autonomic administrative setups at the lowest level. After the founding of new China, the Constitution of the People’s Republic of China in 1954 as the fundamental law formally established villages as the rural units of state power at the grass-roots level, and indicated the initial shape of the lower-level governmental systems in rural area of contemporary China which were completed by the Constitution of the People’s Republic of China in 1982 after several changes. In the new period, the system of rural management reform should fully delve into the traditional heritage, sum up the practical reform experience of the rural management systems at the present stage and steadily and actively deepen the management system reform of the countyrside.

rural system;evolution;enlightenment

D693.2

A

1009-105X(2010)03-0081-05