我国商业银行收益结构转型对经营效率的影响

于 研,孙 磊

(上海财经大学 金融学院,上海 200439)

一、引 言

商业银行作为我国金融市场的重要支柱,其健康发展不仅关系到我国金融稳定而且深刻影响着经济稳定。面对全球化下的愈演愈烈的金融市场风险,商业银行的经营风险和经营收益都将面临考验,而收益结构的不断优化正是商业银行战略转型的起点。①纵向来看,我国商业银行的收益结构,长期以来贷款利差收入占银行总收入的80%以上,而非利息收入则占比较低,但非利息收入的增长率总体上显著高于利息收入的增长率,收益结构呈现出分散化趋势(王菁等,2008);横向来看,美国商业银行的非利息收入占总收入的比重从20世纪 80年代的不到 19%上升至21世纪初的43%以上(Stiroh,2004),欧洲商业银行的同一占比也在1989—1998年间由26%上升至41%(ECB,2000),银行收益结构多元化趋势明显。

既然外在的表象暗示着我国商业银行收益结构转型的势在必行,那么收益结构转型的内在动因又源自何处?可以说宏观和微观的金融环境决定了其必然性:(1)利率市场化的演进带来收益结构多元化的内在需求。一方面利率市场化必然导致存贷款利差缩小,以利差收入作为商业银行主要收入来源的经营模式受到影响;另一方面市场利率波动幅度加大,增加了银行管理利率风险的成本,这一成本计入利差收入也会降低其在总收益中的贡献度。而同时利率的频繁波动又为利率衍生品的发展提供了市场需求,促使投资者寻找管理利率风险的金融工具,由此催生出新的金融衍生产品,在为银行带来可观的手续费和佣金收入的同时,也改变了集中化的银行收益结构。(2)外汇业务的快速增长促使收益结构发生变化。虽然意愿结售汇的实行、企业持有外汇的增加导致银行结售汇业务收入有所下降,但代理外汇投资的手续费及佣金收入却将增加,加之汇率风险带动的外汇衍生产品的增长,拓宽了相关手续费及佣金收入渠道。(3)资本市场发展极大地改变着银行的收益结构。首先股票市场融资功能的不断完善,在对银行的传统贷款业务带来长期冲击的同时,又带来银行手续费和佣金收入的持续增长;其次随着债券市场的健全和发展,企业债在交易所和银行间市场也日益活跃,同样在冲击传统贷款业务的同时也给银行带来更多的手续费、佣金收入以及投资收益;再次以资产证券化为代表的直接融资方式创新也促使银行间市场逐步走向成熟,在企业直接融资方面将起到更加重要的作用,对收益结构的影响也将不断增大。(4)中外银行竞争对原有收益结构产生影响。在存款业务上,外资银行可以凭借国际金融市场较低的融资成本提高存款利率,并且提供全球存取款和支付结算的服务,给我国商业银行的外币存款业务带来巨大冲击;在贷款业务上,外资银行能够凭借其良好的企业信息处理能力和多样化的金融服务,在中小企业和外资企业客户领域与中资银行展开激烈的竞争;在零售业务和中间业务方面,外资银行优势突出,增加了中资银行在新兴业务发展上的竞争压力。(5)金融脱媒趋势对收益结构的影响。自2005年5月中国人民银行颁布《短期融资券管理办法》以来,短期融资券业务快速发展,金融脱媒现象日趋明显。金融脱媒从两个方面影响了商业银行的收益结构:一是短期融资券对银行的流动资金贷款具有替代效应,很多银行信用等级高的优质客户转而以短期融资券作为其解决短期资金需求的途径;二是短期融资券承销的手续费收入将迅猛增长,众多股份制商业银行凭借其服务优势,将与国有商业银行就此展开激烈竞争。(6)金融监管机制的完善也将改变商业银行收益结构。一方面加强金融监管,对商业银行资本充足率、公司治理结构和风险控制等方面都不断提出新要求,在对商业银行传统存贷款业务提出新挑战的同时,也考验银行在变中求生存、求发展的能力;另一方面适度监管,有利于商业银行在良性的金融环境中开展各种综合经营试点和产品服务创新,保证非利息收入的持续、稳定增长。

由此可见,我国商业银行的收益结构转型既是内因和外因的合力所致,也是商业银行可持续发展的必然选择。

二、文献综述

实施战略转型,优化收益结构,提升核心竞争力,是商业银行改善经营效率的核心问题。姜建清(2006)不仅在理论上论述了经济增长、金融市场发展、监管政策、金融创新、金融国际化及其他非经济因素对银行收益结构产生影响,而且以国际视角审视了花旗、汇丰、德意志银行的收益结构变迁,进而提出我国商业银行收益结构调整的方向和措施。何勇(2006)则从我国商业银行收入结构转型的制度障碍出发,指出法律制度和管理制度的缺失制约了银行非利息收入增长的步伐。迟国泰等(2006)以定量研究的方法研究了我国商业银行收入结构与收入效率之间的关系,认为非利息收入对我国商业银行总收入综合技术效率存在正面影响。

在有关银行经营效率的国内研究文献中,大量的研究分别从技术效率和规模效率的角度考察我国商业银行的经营效率,发现资产规模、技术进步、存贷款以及不良贷款等因素对商业银行效率产生不同影响(徐传谌等,2002;奚君羊,2003;王付彪,2006);还有的从银行风险、市场结构、外资银行进入等角度考察商业银行经营效率,以验证规模效率、银行绩效、经营成本等因素与银行效率的相关关系(何韧,2005;邹伟进,2007)。这些研究基本立足银行的传统信贷业务,鲜有将银行收入细化后加以考察的相关研究。值得关注的是,国外的一些研究已经把非传统商业银行业务(non-traditional activities)纳入银行效率分析的框架。Altunbas(2000)以表外业务的名义价值代指非传统商业银行业务,分析了银行效率与风险之间的关系。Altunbas等(2001)和Casu等(2004)在研究欧洲银行效率和生产率的时候都把表外业务的名义价值作为银行产出的一种。代表非传统商业银行业务的方法还有以下几种,Dietsch和Lozano-Vivas(2000)以及Maudos等(2002)用其他盈利资产,Drake和Hall(2003)用手续费和佣金净收入,Tortosa-Ausina等(2008)用非利息收入来进行考察。这些研究给予我们重要的启发,针对商业银行收益结构的短期变化和长期趋势,本文构建了超越对数产出距离函数,应用随机前沿分析(SFA)方法,对我国12家商业银行(农行和11家上市银行)从技术效率和生产力指数的角度,在纳入非传统商业银行业务投入产出的框架下,审视银行收益结构与经营效率之间的关系;并探讨如何在提高银行效率的前提下,一方面保证银行的盈利能力,另一方面推进业务创新,为适应未来的银行业激烈竞争而开辟新的利润增长点。

三、数学方法和模型设定

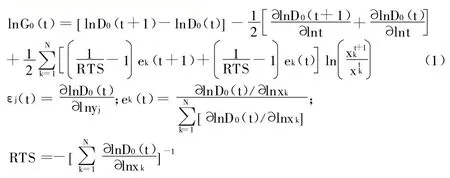

一个N种投入M种产出的超越对数产出距离函数定义为:

其中,x为投入,y为产出。相应生产效率指数可表示为:

生产效率指数(RTS)分为三部分,即式(1)的三项:(1)产出技术效率的变化量(EFFCH);(2)技术变化(TECCH);(3)规模项(SCALE),规模项取决于规模收益可变程度(RTS)和投入量,若规模收益不变,则RTS等于1,规模项就会消失。

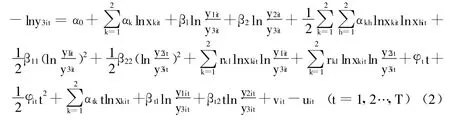

如果是两投入三产出的超越对数产出距离函数,待估计形式为:

其中,两残差相互独立。vit为代表随机误差的随机变量,一般假定为服从N(0)的独立同分布。uit是代表技术非效率的非负随机变量,按照Battese和Coelli(1995)定义,服从截断正态分布N(u,),且其均值受到以下因素的影响:

其中,Bit为分支机构数量,Sit为市场份额,t为时间变量。

式(2)随机前沿超越对数函数和式(3)技术非效率影响因素模型共同构成本文的核心模型框架,采用极大似然法对其进行估计。Battese和 Coelli(1993)提供了估计所需的似然函数,并设σ2=和γ=/+,γ的(0,1)内取值,若其接近0,则认为系统误差相对于非效率项而言占绝对优势,即实际产出与效率前沿产出之间的差距主要来自于银行可控范围之外的因素;相反,若接近1,则认为差距主要来自于技术非效率,即实际产出与效率前沿产出之间的差距主要取决于银行自身的经营能力。

四、样本、变量与实证结果

(一)样本、变量与数据

本文数据期限跨度为1999-2008年,②来源于所分析的12家银行年报、《中国金融年鉴》以及Wind咨询数据平台。作为样本的12家商业银行是按照经营时间长短、业务开展丰富程度和对社会经济影响显著程度的标准选取的,其中除农行以外的11家已上市。国有商业银行和股份制商业银行是中国银行业的主体,其资产规模占全部银行业机构资产总额的65%。通过对这两类银行的分析能够比较全面地把握我国银行业收益结构的现状。

商业银行投入、产出分析方法采取中介法。投入X1为固定资产;投入X2为雇员人数;产出Y1为存款;产出Y2为投资和贷款;产出Y3为手续费及佣金收入,代表表外业务规模;S为按总资产计算的市场份额,代指每家银行在市场中的地位;B为分支机构数量,代指每家银行在地域分布上的广度;IC为利息净收入在营业收入中的占比;FC为手续费及佣金净收入在营业收入中的占比;CC为收益集中程度,本文把银行营业收入的来源分为五部分,即利息净收入、手续费及佣金净收入、投资损益、汇兑损益和其他业务净收益,集中程度的计算方法为为时间。

(二)实证结果

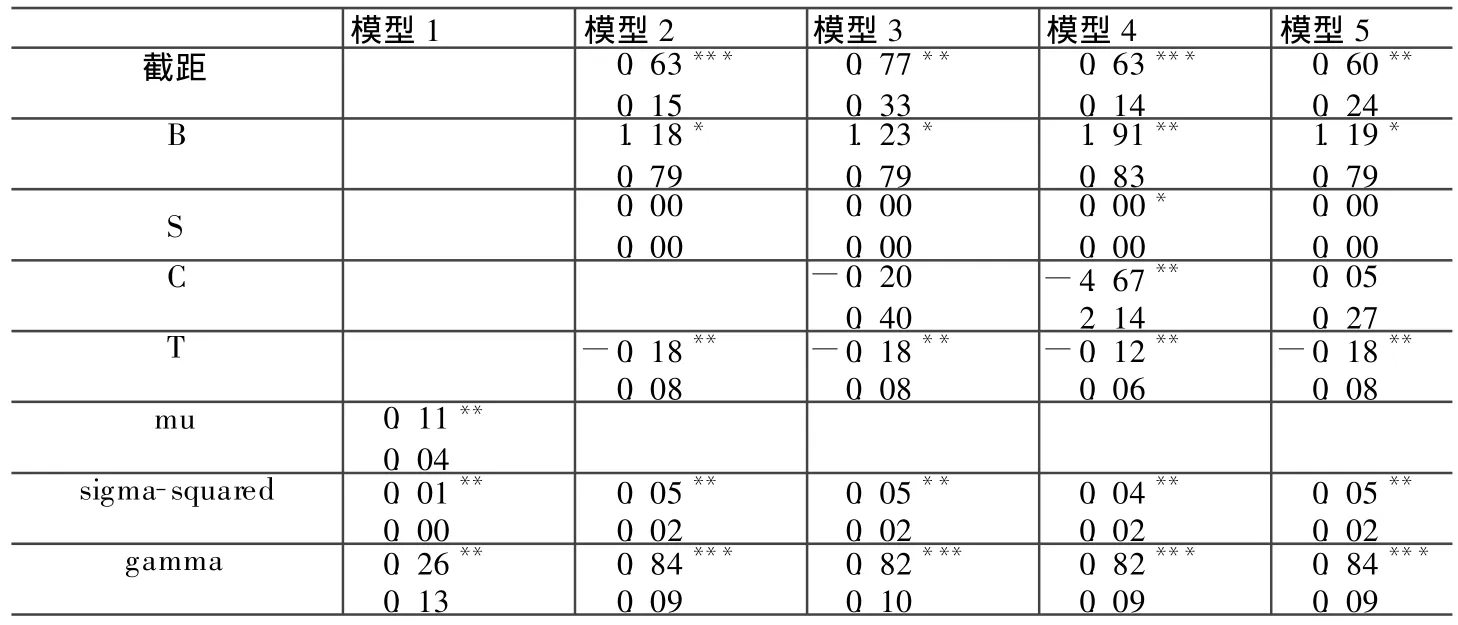

根据Battese和Coelli(1995)针对该类模型的面板数据极大似然函数,应用FRONTIER4.1对式(2)和式(3)进行估计。为验证式(3)中加入控制变量的有效性,本文在式(2)和式(3)组成的原模型基础上稍作变动,构建出模型1至模型5。模型1设定技术非效率项服从截断正态分布N(u,σ2v),但其均值不受其他因素影响;模型2设定技术非效率项均值受分支机构数量(B)和市场占有率(S)的影响;模型3在模型2的影响因素基础上加入利息净收入占比(IC);模型4加入手续费及佣金净收入(FC);模型5加入收益集中程度(CC)。这样,比较模型1和模型2的gamma值就可以判断加入的控制变量是否有效。模型3至模型5的收益结构因素在表1中写为C,实际是指模型3的IC项、模型4的FC项和模型5的CC项,其系数的显著性代表该收益结构因素对技术非效率项的影响。

表1 生产前沿函数的参数估计

从表1可以看出,模型1至模型5的gamma值都是显著的,但是在没有加入控制变量的情况下(模型1)得到的gamma值与加入控制变量的情况有很大差别。模型1(对于技术非效率项均值mu,不考虑业务开展的地域广度B和市场占有率S两个控制变量)所得gamma值为0.26,明显小于模型2至模型5的gamma值(0.82或0.84)。根据模型设定,gamma值若接近0,则认为系统误差相对于非效率项而言占绝对优势,即实际产出与效率前沿产出之间的差距主要来自于银行可控范围之外的因素;相反,若接近1,则认为差距主要来自于技术非效率。由此可知,模型2至模型5对技术非效率的解释力度明显强于模型1,说明本文的两个控制变量(B和S)是合理的。加入这两个控制变量同时也解决了内生性问题,因为银行的技术效率有可能与自身的发展阶段和市场地位等因素相关。

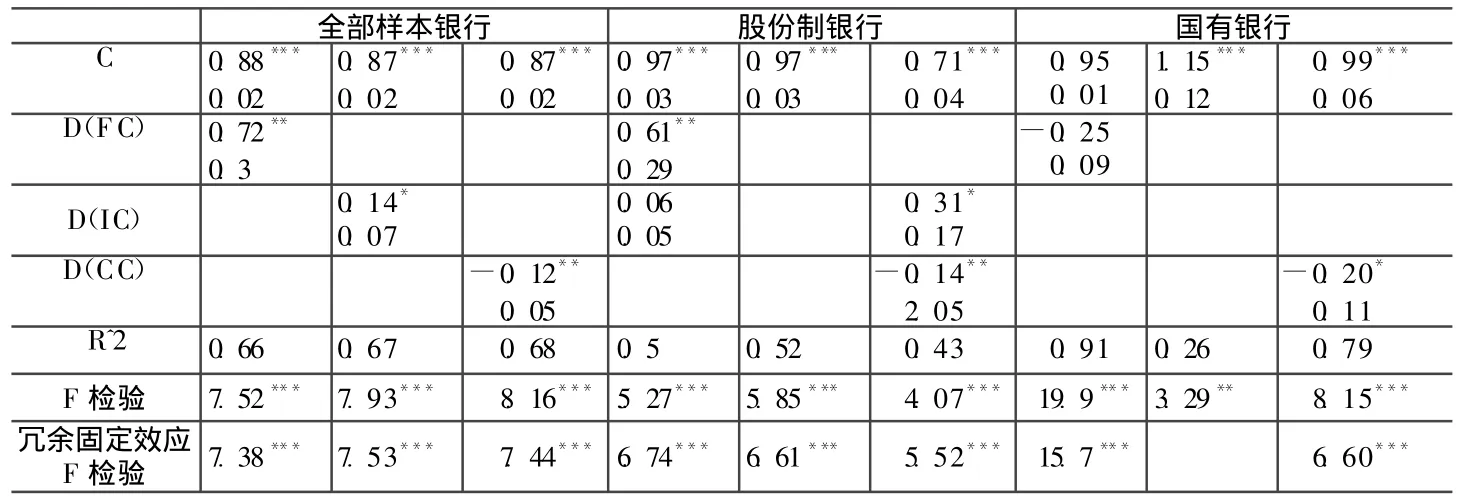

模型4中FC的系数值为-4.67,显著异于0,根据模型设定,此系数显著为负,说明该解释变量与技术效率值之间存在显著的正相关关系,即手续费及佣金净收入占比越高,技术效率值就越高;反观模型3,IC的系数没有表现出统计显著的特征,说明利息净收入占比的提高对技术效率没有显著的提高作用。所以,表1的实证结果表明,手续费及佣金净收入占比的提高能够提升银行产出的技术效率,而利息净收入则并不如此。为区分在不同银行梯队中收益结构对技术效率产生的不同影响,本文针对模型2得到的技术效率值进行具体分析,具体方法为以D(FC)(手续费及佣金净收入占比的一阶差分③)、D(IC)(利息净收入占比的一阶差分)、D(CC)(收益集中程度的一阶差分)为解释变量,分别对国有银行、股份制银行和全部样本商业银行的技术效率值进行时间固定效应面板数据回归,④得到表2。

表2 技术效率值的面板数据回归分析

由表2可以看出,全部银行、国有商业银行和股份制商业银行的D(CC)系数显著且为负,说明收益集中程度提高越多,银行的技术效率值就越低。造成这种现象的原因是传统商业银行业务作为我国银行业主要利润点,其市场已经得到充分挖掘,过度地向传统业务集中可能导致资源的利用无效;而我国的表外业务市场虽已起步,但却并未得到充分开发,通过金融创新、开拓中间业务利润点对我国商业银行来说是尚未充分挖掘的业务增长点,在资本、固定资产、人力资源等方面都比继续挖掘利息收入更加有效。

由表2还可以看出,全部银行和股份制商业银行的D(FC)系数显著为正,说明手续费及佣金净收入占比提高越多,银行的技术效率值就越高,但对于国有商业银行则无此效应;全部银行和国有商业银行的D(IC)系数显著为正,说明利息净收入占比提高越多,银行的技术效率值就越高,但对于股份制商业银行则无此效应。综上,手续费及佣金净收入占比的提高带来股份制商业银行技术效率的提高,利息净收入的提高带来国有商业银行技术效率的提高。其原因在于国有商业银行在网点和资本量方面的优势明显,有利于其充分挖掘传统银行业务的潜力;而股份制商业银行由于经营地域广度和资本量的限制,更适于开拓表外业务。

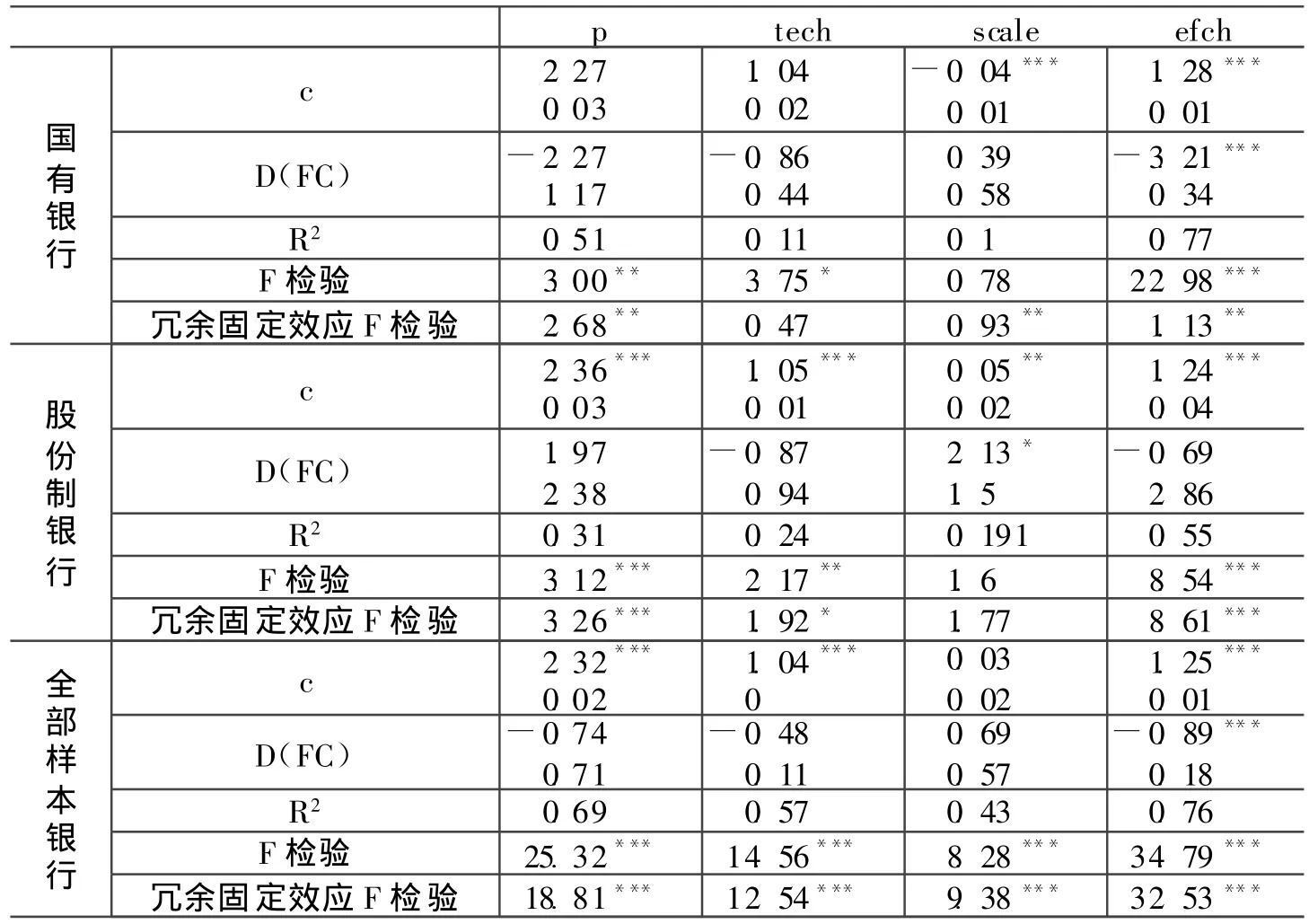

根据式(1)把全要素生产效率指数(TFPCH)分解成技术效率变化(EFFCH)、技术变化(T ECCH)和规模项(SCALE),并对D(FC)分别做时间固定效应面板数据回归,⑤得到结果如表3所示。

表3 全要素生产效率指数成分的面板数据回归分析

由表3可知,国有银行的技术效率变化(EFCH)对D(FC)的回归系数为-3.21,统计显著,说明手续费及佣金净收入占比的提高,将阻碍国有银行通过技术效率来提高生产效率,这是由于国有银行在传统银行业务方面的优势巨大,即营业收入中利息收入占绝对优势,所以手续费及佣金净收入占比的提高意味着利息收入占比的下降,即国有银行所依赖的主要利润点——整个传统银行业务规模和收入的下降。

表3还反映了全要素生产效率指数中规模项与D(FC)的关系。股份制商业银行规模项对D(FC)的回归系数为2.13,且统计显著,说明手续费及佣金收入占比的提高能使生产效率从投入规模的增大中得到更大提高,其原因在于:一方面,表外业务市场开发还不充分,而股份制商业银行自身的投入规模仍处于规模报酬递增阶段,资源的不断投入将带来表外业务规模的有效扩大;另一方面,股份制商业银行由于地域和资本量的限制,即使经营资源投入规模增大,仍然无法在传统银行业务领域与国有银行抗衡,也就无法相应提高业务规模和收入占比。

由此可见,第一,收益结构的分散化能够显著提高商业银行的技术效率。手续费及佣金净收入占比的提高能够提高股份制商业银行的技术效率和生产效率指数,而利息收入占比的提高能够提高国有商业银行的技术效率和生产效率指数;第二,以上两银行梯队生产效率指数的提高路径是不同的,手续费及佣金净收入占比从规模效率的角度提高股份制商业银行生产效率指数,而利息净收入占比从技术效率的角度提高国有商业银行生产效率指数;第三,银行技术效率受到业务的地域广度和市场占有率的影响。

五、经验分析及政策建议

近年来,我国商业银行非利息收入业务虽已得到整个行业的极大重视,并获得快速发展,但从业务品种和规模上看却远未达到稳定利润增长点的水平,而且盈利能力和抗风险能力不足,缺乏参与国际化行业竞争的实力。

在后金融危机时代,如何解决国际大背景之下的我国商业银行的可持续发展问题,需要我们认真审视危机的实质及根源,客观地看待发达国家的金融发展模式,从而确定我国未来的银行发展模式。我们认为“危”中之“机”在于:(1)金融危机为我国企业贯彻“走出去”战略提供了难得的契机。新的《境内机构境外直接投资外汇管理规定》拓宽了境内机构对外直接投资的资金来源,简化了审核方式,同时明确境内机构可以向境外直接投资企业提供商业贷款或融资性担保,极大地提高了国内金融机构走出去的积极性。这从两方面影响了商业银行未来的收益结构:第一,未来银行对外直接投资的增加将增大投资收益在总收入中的比重;第二,其他行业对外直接投资规模增长,给商业银行相应中间业务的开展提供了新的市场。(2)近年来,国家通过采取一系列宏观调控措施,推动我国产业升级。此次国际经济危机又导致出口需求降低,这将进一步引发相关行业的兼并重组。《商业银行并购贷款风险管理指引》的发布重新打开了商业银行并购贷款的闸门。在一段时间内,这将促使银行利息收入发生结构性转变;与此同时,企业兼并重组浪潮将为商业银行带来大量中间业务收入,有利于收益结构的分散化。(3)金融监管部门从美国金融危机中吸取教训,认为金融衍生品本身并非是导致危机的根本原因。为了提供更多的风险管理手段和途径,金融衍生品的创新是必需的。除积极完善现有衍生产品之外,信贷资产证券化试点工作也正在监管部门的严格监督下有序进行。央行还进一步提出在适当时机推出利率期权、货币期权等衍生产品。这都将极大地丰富商业银行的业务品种,带来更多的手续费及佣金收入和投资收益,从而成为促进银行收益结构分散化的一股力量。(4)外资银行在其他市场受到金融危机的冲击,会加速在中国业务的拓展。根据银监会年报显示,国际金融危机对我国外资银行业营业机构影响有限,业务规模和范围稳步扩大,已经涉足国债承销、银行卡及金融衍生品交易等领域。后危机时代,外资银行必然加快在中国的业务开拓,在其擅长的个人银行业务、中间业务等领域与中资银行展开更加激烈的竞争,从而对中资银行的收益结构转型带来冲击。

综合国际国内两方面的情况,为了商业银行业自身健康发展以及更好地发挥其推动经济发展的重要作用,银行管理者必须在国际金融的大背景下处理好长期发展与短期形势、自身盈利能力与促进经济健康发展、传统存贷款业务与业务创新的矛盾。一方面,要坚决贯彻“保增长、扩内需、调结构”的经济政策,促进经济平稳较快发展;另一方面,不能因为利差收入的上升而裹足不前,应当利用政策对银行非利息收入业务发展的有利方面,积极开拓新业务领域,推进金融创新,从而有效地推进银行业收益结构转型,为未来提高核心竞争力、参与国际市场竞争积累力量。对此我们提出以下政策建议:(1)合理调整信贷结构与开拓新业务领域相结合。在认真执行适度宽松的货币政策同时,商业银行应进一步加强信贷结构调整。一方面,以优化信贷结构、拓展配套业务的方式为企业服务,促进经济发展和产业升级,防止信贷规模盲目扩张,严密监控信贷流向,积极贯彻国家有关信贷结构的政策;另一方面在贯彻国家政策导向的同时着力培养新的优质客户群,抢先占领未来中外资银行必争的业务领域,打造自身在非利息收入业务和创新业务领域的长期盈利能力。如在优先保证中央投资项目所需配套资金的同时,根据产业规划和调整结构的要求,积极创新融资产品和服务方式,从中开拓新的中间业务盈利模式;在拓宽中小企业融资渠道的同时,挖掘并购贷款、中小企业融资券、中小企业集合债券等方面的中间业务盈利模式;在落实房地产企业信贷政策的过程中,可以为企业兼并重组、发行企业债券和房地产投资信托基金等业务提供相应的中间业务服务;鼓励消费信贷市场的发展,并加大消费信贷产品的创新力度,支持消费信贷和汽车贷款的证券化,使之成为银行新的利润增长点。(2)从自身优势出发,积极开展产品和服务创新,以推进收益结构转型,为未来的国际竞争提供可持续的盈利能力保障。国际金融危机又一次警示我们,对待金融创新要“鼓励与规范并重、培育与防险并举”。只有按照“成本可算、风险可控、信息充分披露”标准,金融创新才能够发挥其应有的作用。对于商业银行来讲,只有在完善的监管下,各种新型金融产品的发展才不仅有利于银行风险的分散,还能极大地提高其盈利能力,拓宽经营收益渠道。如随着人民币汇率和利率市场化程度的不断加深,各种机构客户和金融机构在管理市场风险方面的需求不断加大。但是,境内人民币衍生品缺乏,使得机构客户不得不选择境外市场的衍生工具,更加不利于风险的防范。如果中资银行能够在产品设计开发、客户营销、风险揭示等环节处理好业务创新与风险监控的关系,那么不仅能够提高银行自身的盈利能力,也能为加强衍生产品交易的风险监管做出贡献;另外,信贷资产支持证券、个人理财产品等创新业务的稳步发展,也能为商业银行带来新的利润增长点。(3)商业银行综合经营的推进是收益结构战略转型的长期重点和发展方向。目前,我国商业银行综合经营正处于试点阶段,银行设立基金管理公司、租赁公司、参股信托公司等工作正稳步推进。综合经营的最终实现将会给商业银行在风险管理、战略规划和业务创新等领域注入核心竞争力,以保证其有能力参与同外资银行在国际、国内两个市场的全方位竞争,从而确保银行收益的分散化和稳定化。

注释:

①姜建清(2006)把收益结构分为收入结构、利润结构和价值结构三个层次。本文构造利润点集中程度指标,从收入结构的层次描述收益结构的概念,其计算方法见本文第四部分。

②2007年1月1日实行新会计准则,导致存在新旧报表数据衔接的问题。2007-2008年数据来自wind;12家上市银行2006年数据来自wind;农行数据来自于年报;2004-2005年数据来自于年报;中国银行、宁波银行一直与国际接轨,所以2004-2005年数据无需转化为新报表。

③采用两种面板数据分析单位根检验方法,即相同根单位根的LLC(Levin-Lin-Chu)检验和不同根单位根的Fisher-ADF检验。

④因为考察的是银行业与收益结构关系的总体情况,而非不同银行之间的比较,所以不考虑变系数模型,只考虑变截距模型或混合模型。应用Hausman检验,拒绝原假设,选择固定效应。Hausman检验拒绝原假设的情况下,应用冗余固定效应F检验(Redundant Fixed Effects Tests),拒绝原假设,最终决定应用时间固定效应模型。权数选择按时间加权(cross-section weights)的方式,表示允许不同的时间存在异方差现象。估计方法采用PCSE(Panel Corrected Standard Errors,面板校正标准误)方法。

⑤方法同注释④。

[1]王菁,周好文.中国银行业收入结构变革对收益的影响[J].金融论坛,2008,(10):15-19.

[2]徐传谌,郑贵廷,齐树天.我国商业银行规模经济问题与金融改革策略透析[J].经济研究,2002,(10):22-30.

[3]奚君羊,曾振宇.我国商业银行的效率分析——基于参数估计的经验研究[J].国际金融研究,2003,(5):17-21.

[4]何韧.银行业市场结构、效率和绩效的相关性研究[J].财经研究,2005,(12):29-40.

[5]王付彪,阚超,沈谦,陈永春.我国商业银行技术效率与技术进步实证研究(1998-2004)[J].金融研究,2006,(8):122-132.

[6]迟国泰,孙秀峰,郑杏果.中国商业银行收入结构与收入效率研究[J].系统工程学报,2006,(6):574-582.

[7]姜建清.银行转型与收益结构研究[M].北京:中国金融出版社,2006.

[8]Stiroh K J.Diversification in banking:Is noninterest income the answer?[J].Journal of M oney,Credit,and Banking,2004,36(5):853-882.

[9]European Central Bank.EU banks'income structure[R].Banking Supervision Committee,April,2000.

[10]Altunbas Y,Liu M H,Molyneux P,Seth R.Efficiency and risk in Japanese banking[J].Journal of Banking and Finance,2000,24:1605-1626.

[11]M ester L J.Efficiency in the savings and loans industry[J].Journal of Banking and Finance,1993,17:267-286.

[12]Battese G E,Coelli T J.A model for inefficiency effects in a stochastic frontier production function for panel data[J].Empirical Economics,1995,20:325-332.

[13]Berger A N,Hunter W C,Timmer S G.The efficiency of financial institutions:A review and preview of research past,present and future[J].Journal of Banking and Finance,1993,17:221-249.

[14]Timothy J Coelli,D S Prasade Rao,Christopher J O Donnell,George E Battese.An introduction to efficiency and productivity analysis[M].Springer Science and Business M edia,2005.