中国低碳经济发展战略思考:以京津冀经济圈为例3

张焕波 齐 晔

(1.清华大学公共管理学院,北京100084;2.中国国际经济交流中心,北京100017)

中国低碳经济发展战略思考:以京津冀经济圈为例3

张焕波1,2齐 晔1

(1.清华大学公共管理学院,北京100084;2.中国国际经济交流中心,北京100017)

为了应对气候变化,保证能源安全,许多国家开始发展以新能源的开发和使用为代表的低碳经济。中国在应对气候变化和建设资源节约型、环境友好型社会的大背景下,积极采取节能减排措施,新能源产业也迅速发展。京津冀经济圈作为我国重要的经济增长极,在低碳经济发展方面积累了一定的优势。以京津冀经济圈为例,提出中国发展低碳经济的战略思考。从低碳经济的定位、发展模式和核心竞争力三个方面,相应提出具体战略建议:不同的地区,不同的发展阶段,低碳经济发展的内容应该有所不同;对于我国来说,低碳经济的关键是低碳产业发展,能够通过提供低碳产品、服务创造价值;除了积极开拓国际市场,政府应该注重国内市场需求的开辟;根据地方的优势不同,可有意识地打造不同特点的低碳企业集聚;针对某一产业,可以就所处不同的产业链环节进行分工;京津冀都市圈,依托已经建立的各种合作协议,可以就低碳经济发展形成低碳城市联盟;要从技术、人才、品牌和碳市场等方面逐渐培养低碳核心竞争力。

低碳经济;京津冀经济区;气候政策

气候变化已经成为影响当今世界进程的重要因素。为了应对气候变化,各国相继提出了一系列战略和政策来推动温室气体减排。为了应对气候变化,保证能源安全,许多国家开始发展以新能源的开发和使用为代表的低碳经济。2008年,全球有1 200亿美元投资于新能源[1]。随着2012后国际碳排放空间的确定,新能源市场的规模将会更为迅速增加[2]。京津冀经济圈作为我国重要的经济增长极,在低碳经济发展方面积累了一定的优势。中国作为发展中国家,正处于工业化,城市化,国际化的进程,需要结合具体国情发展低碳经济。因为不同的地区在不同的发展阶段,对于低碳经济的发展要求是不同的。本文以京津冀经济圈为背景,研究适合中国发展的低碳经济的定位,发展模式和核心竞争力问题,提出一些战略性思考。当然,由于低碳经济仍然是一个在动态演变中的概念,许多概念及政策工具需要进一步的研究。

1 京津冀经济圈低碳经济发展概况

京津冀经济区是继珠三角和长三角之后中国经济增长的第三大引擎,经济发展的活力日益增强[3]。2007年北京,天津和河北的人口占全国7.33%,生产总值约占全国的11126%,能源消费总量约占全国的1317%。区域之际的合作正在不断深化。《北方地区大通关建设协作备忘录》,《泰达宣言》,《京津冀都市圈城市商业发展报告》,《关于建立京津冀两市一省城乡规划协调机制框架协议》,《京津冀地区共同建筑市场合作协议》等一系列的区域合作协议的签订预示着京津冀经济区将进入全面合作发展阶段。

从节能减排效果来看,北京能耗指标在全国处于最低水平,下降幅度也最大。天津能耗也较低,下降幅度仅排在北京之后。河北的能耗处于全国中等水平(见表1)。

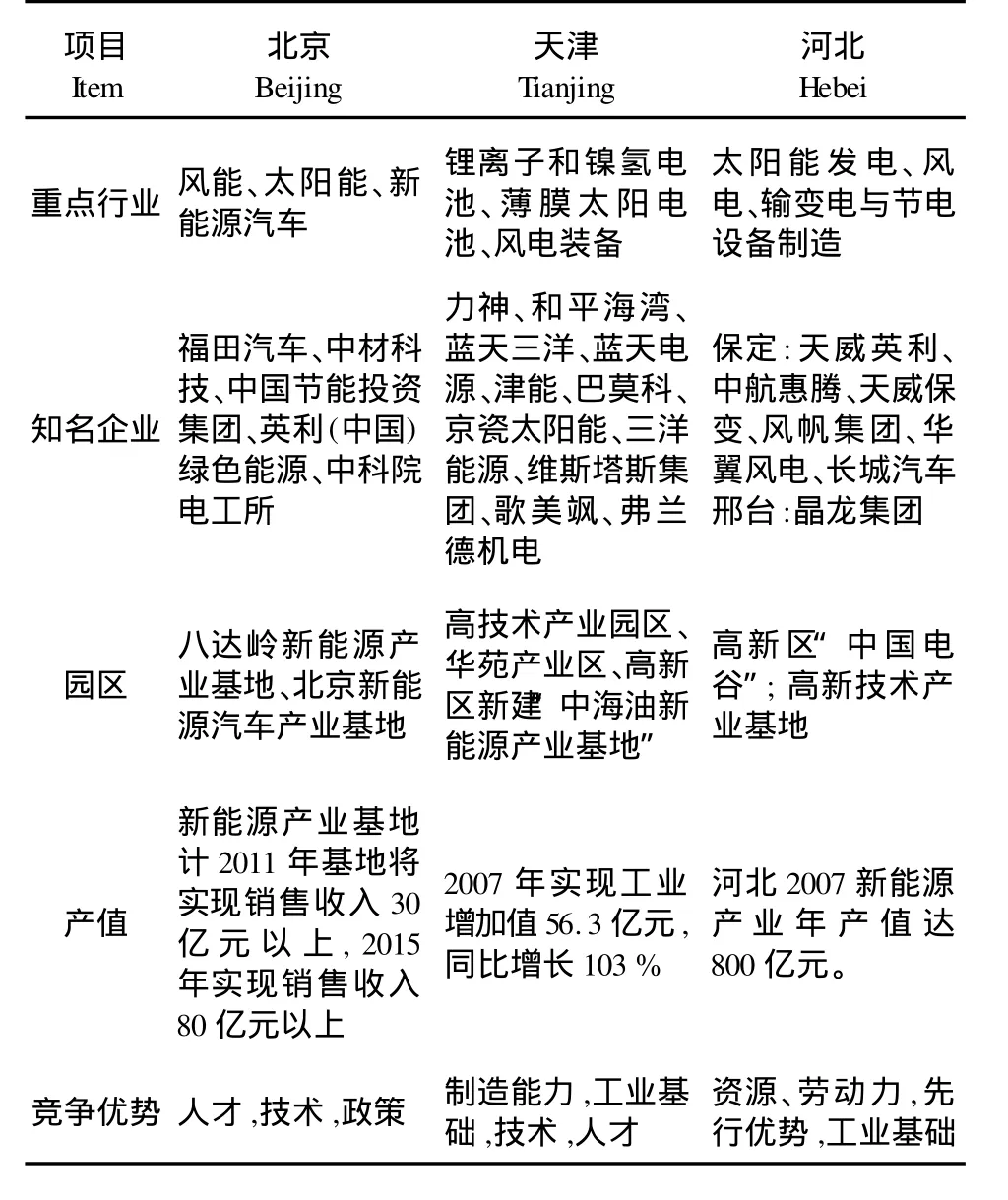

在新能源产业方面,河北保定和天津发展时间较早,北京近期也开始重点规划发展(见表2)。北京借绿色奥运发展契机,实现经济转型,大力促进新能源消费。近期更是着力发展新能源产业。2009年3月,成立我国第一个新能源汽车产业联盟——北京新能源汽车产业联盟[4]。2009年6月,占地面积约2.5 km2,重点定位于发展风能、太阳能等新能源产业北京八达岭新能源产业基地在北京揭牌,这标志着首都新能源产业进入聚合发展新阶段[5]。

天津在从老工业城市转型中,新能源产业取得明显的成效,已形成以锂离子和镍氢电池、薄膜太阳电池、风电装备为主体的绿色能源产业集群[1]。近年来,天津新能源产业平均保持了40%以上的发展速度。2007年实现工业增加值56.3亿元,同比增长103%[6]。河北省着力在保定、邢台两市构建新能源技术设备产业化基地,逐渐形成以天威英利、晶龙集团、中航惠腾为龙头的拥有自主知识产权的产业集群。“十一五”期间全省新能源建设总投资将达302亿元。2008年,河北风电的装机容量在全国居第二位,年底预计将达到100万kw,以100%的速度逐年增长[7]。

表1 2005-2007北京、天津和河北能耗变化Tab.1 Change of energy intensity for Beijing,Tianjin and Hebei

表2 京津冀新能源产业发展情况Tab.2 Developmentof new energy industry in Beijing,Tianjin and Hebei

2 低碳经济的定位

2.1 低碳经济发展内容定位

关于低碳经济至今还没有一个统一的概念。概念的不清晰容易带来发展的盲目性。概括起来,低碳经济涵盖了几方面的内容:一是要改变增长模式,发展低消耗高产出的经济;二是强调生活方式的改变;三是提高能效;四是发展可再生能源。从产品流程来看,新能源设备制造(如风电设备),新能源生产(如风电场),新能源使用(生产和生活消费)也都涵盖在低碳经济的范围。类似,其他提高能效的产品和服务的生产和消费也都属于低碳经济。

不同的地区,不同的发展阶段,低碳经济发展的内容应该有所不同。发达国家特别强调低碳产品的应用,例如英国的低碳经济和日本的低碳社会规划特别强调在建筑、交通、生产等方面降低碳排放。我国目前仍处在城镇化、现代化、国际化、工业化的关键阶段,发展是我们最关键的事情[1]。在未来很长一段时期,我国低碳经济发展不是意味着碳总量的减少,而是碳强度的下降。因此,对于我国来说,低碳经济的关键是低碳产业发展,能够通过提供低碳产品、服务创造价值。如果没有以提供低碳产品和服务的生产活动为基础,而只是完全应用别的国家或地区的产品来降低碳排放,那么不还算真正意义上的低碳经济。目前,京津冀地区在发展内容方面基本明确,北京主要发展新能源汽车,风电和太阳能研发;天津的风能设备制造,锂离子和镍氢电池、薄膜太阳电池;保定主要集中于太阳能和风能发电设备制造。对于低碳产品和服务的应用要根据具体的经济发展情况和推广低碳产品和服务的需要来量力而行。例如保定和邢台都推出了太阳能小区,保定还建了一个太阳能大厦“电谷锦江国际酒店”。这座作为五星级酒店使用的大厦总装机容量可达0.3 Mw,相当于一个小型发电站,发出来的电不仅供大厦使用,还可直接并入电网。这些措施能够一定程度上促进对本地企业的低碳产品的使用,更大的效果是为本地产业和企业做了广告推广。而真正的大面积使用太阳能光电,由于成本原因,目前在很多地区还很难实现。北京和天津,由于经济发达,居于全国前列,在使用低碳产品和服务上可以走的更远,可以成为新能源应用的示范城市。

2.2 低碳市场定位

国际应对气候变化的努力为低碳产品和服务开辟了市场需求。无论是国内市场,还是国际市场都有大量的发展空间。除了积极开拓国际市场,政府应该注重国内市场需求的开辟。金融危机中,国际市场需求的疲软对国内经济产生的影响说明我们在发展低碳经济中更需要关注国内市场的培育。一方面国内市场的培育可以为保证低碳经济发展的稳定性。另一方面从长期来看,也是保证我能源供应安全和独立的必然途径。更为重要的是,国内市场的发展有利于低碳产业发展核心能力的培育。因为如果只是关注国际市场,由于国际需求的限制,我们的产品很可能就处于产业链的低端,容易成为只是代理加工的工厂,不利于核心技术的创新和品牌的培育。而国内市场可以政策性的选择一些国内制造的高端产品,竖立国内品牌。

京津冀地区本身光能,风能资源丰富。尤其是河北,风能资源储量在7 400万kw以上,技术开发量在1 700万kw左右;在太阳能方面,张家口和承德每年光照都在3 000-4 000 h,属于太阳能可利用的二类地区。另外,国家重点在西北、东北、华北“三北”和东部沿海地区发展风能发电。京津冀地区与这些地区的交通联系方便,低碳产品和服务有这广阔的市场空间。

但是,目前由于新能源发电成本高,尤其是光电,在国内的应用还存在大的障碍。我国已经开始对并网光伏发电项目,财政原则上按光伏发电系统及其配套输配电工程总投资的50%给予补助;其中偏远无电地区的独立光伏发电系统按总投资的70%给予补助;对于光伏发电关键技术产业化和基础能力建设项目,主要通过贴息和补助的方式给予支持。

除了在新能源供应方面的政策补助,还需要在新能源使用方面提供便利的基础设施。例如河北汽车大企业的石家庄双环已有一款电动汽车在美国上市销售,由于担心国内配套设施跟不上,国内暂无开发计划。河北长城汽车的3款新能源汽车都已经基本开发成熟,计划2010下半年起就陆续上市。但是厂家担心内到时候车上市后因为充电不方便而没人买而计划延迟上市。新能源使用的基础设施不完善,导致产品市场需求不足,企业就缺乏研发的动力,相比国外企业就容易耽误研发时机。

3 低碳经济的发展模式

3.1 产业集群

产业集群是在某一特定领域内互相联系的、在地理位置上集中的公司和机构集合。交易成本、规模经济、竞争优势、知识溢出是产业集群形成的重要因素[8]。从国内的经验来看,低碳产业发展呈现集群发展的特征。例如保定市的中国电谷,建成和在建的太阳能光伏发电产品制造企业共7家、太阳能光伏、LED企业12家,风电叶片生产企业4家、叶片配套企业7家、整机制造企业5家、风电控制及逆变系统制造企业5家、电力自动化行业企业29家、储能行业企业11家、输变电行业企业5家、高效节能企业6家。滨海新区已经聚集了近30家风电整机生产商、主要部件以及为主机配套的企业,包括丹麦维斯塔斯公司、美国雷可德集团等一批世界风电巨头,成为我国风电设备生产企业最集中的地区之一。北京八达岭新能源基地也已汇集了中材科技、中国节能投资集团、英利(中国)绿色能源、中科院电工所等一批新能源领域的企业和研发机构。从这些地区产业集群的特点来看,主要是低碳企业本身的集群。政府在这些企业的集群中发挥了主导作用。一旦形成集群,政府在政策制定上应该以为提供企业良好的环境为导向。政府的重要作用就是建立科技园、建立适合科技园发展的外围环境、建立公共风险基金、建立孵化器,把大学作为地区发展的重要因子来发展[9]。根据地方的优势不同,可有意识地打造不同特点的低碳企业集聚,例如北京八达岭新能源产业基地可以重点打造企业研发中心集群。需要强调的是不同类型的集群,需要的集群条件可能存在不同。例如以技术研发为基础的集群,实际上是与传统企业集群有区别的。传统的产业集群是企业首先集群,然后企业吸引人才;而创新性的产业集群是人才的集群,光吸引企业是不够的,还需要吸引合适的人[10]。因此,政府制定吸引企业的政策的同时要制定吸引人才的政策。

3.2 区域分工与协作

发展低碳经济应避免各地雷同生产。从短期来看由于低碳产品市场需求的激增,或许能够获取高额的利润,但由于缺乏核心技术的支持,往往流于恶性竞争。从当前的发展情况来看,北京,天津和河北都已经形成了自己的特色。在低碳行业方面没有出现明显的雷同现象。例如北京的新能源汽车产业基地,以及定位新能源产业的研发中心、示范中心和高端制造中心的八达岭新能源基地。天津在风力发电设备、锂离子电池和镍氢电池具有长期积累。河北在太阳能和风电设备制造方面具有很强的竞争优势。尽管保定和天津都有风电设备制造企业,但在保定主要是以国有企业为主,而天津的风电多是外企名企业。在未来的发展中,这种特色需要结合各自的区位优势继续保持。

除了发展内容的分工,针对某一产业,可以就所处不同的产业链环节进行分工。例如保定市尽管在太阳能和风能设备制造方面有一定的技术优势。但是从核心技术的培育来看,缺乏可持续供应的低碳人才。而北京在人才聚集方面具有优势。那么这些企业可以在北京设立研发中心,而制造仍然可以放在交通方便、资源和劳动力丰富的保定。天津在制造、技术和人才方面都具备较强的实力,更为重要的是天津具有交通物流优势,拥有海、路、空、铁多式联运的交通体系,对外联系便捷,对内辐射力强。在产业发展上就应该注重这种交通优势的配合。

3.3 低碳城市联盟

经济地理研究表明,区域形成城镇体系支撑了区域发展。城镇体系中的中心城市,是经济聚集与交易、教育的中心,也是最富有公共设施建设能力。城市低碳化在低碳经济发展中处于重要地位。英国低碳城市联盟计划Low Carbon Cities Programme,LCCP)建立了一个包含Bristol,Leeds和Manchester的低碳城市联盟。在联盟内,关键部门减排指标,碳足迹,节能方法,治理机制方面都可以实现合作开展。当前京津冀都市圈的概念也逐渐形成,依托已经建立的各种合作协议,可以专门就低碳经济发展形成一个低碳城市联盟。在低碳经济发展规划,低碳产品和服务的生产和消费上充分合作。分享发展经验,共同做大低碳产业,开辟低碳市场。

3.4 管治模式

在低碳经济发展中,需要政府的积极参与。但是参与的方式和范围需要慎重选择。例如在发展低碳产业集群时,对于低碳产业集群的基础设施和集群内部的服务机构采取何种供应模式,是市场主导,还是政府主导,还是混合管治,值得深入研究。从目前的京津冀集群态势来看,政府自上而下的推动发挥了主要作用。但仅靠政府的推动远远不够,低碳经济的发展更需要相关企业自下而上的主动去寻找机会。相比政府,企业可能对那类技术走在前面,还有什么潜在的能源技术有更为专业的了解。管治的另一重要问题是如何防止行业垄断,促进市场竞争。对那些容易垄断的行业,政府要采取措施引进市场竞争、实行驰管制,允许多种所有权性质的企业进入[11]。在京津冀区域内,还要防止低碳经济出现区域垄断性。

3.5 分散型小城市发展模式

国内很多城市提出了要发展低碳城市的规划和政策。目标是在整个城市的改造和扩张中,通过一些类的措施来降低建筑和交通等能源的使用。但作为处于城市化进程的中国,还应该探索另一种低碳城市发展模式。那就是根本改变过去向大城市靠拢,人口不断集中的发展模式,建立分散型的小型城市发展模式。这些小型的城市在建设,使用过程中都以低碳为目标。小城市有利于分布式可再生能源的生产和使用。从可再生能源的的生产和使用特点来看,分布式能源是一个重要的发展方向。而地域上分散的小城市可以有效地与分布式可再生能源互动。从交通方面,分散型小城市可以解决目前大城市人口多、车辆多造成的交通堵塞,上下班路线长的问题。在小城市内部,自行车、电动车可以成为主流交通工具。城市之间可以规划轨道交通。从建筑方面,大城市的聚集造成无论是工作还是生活,都以高层建筑为发展导向。而高层建筑的能耗远远高于低层建筑。小城市由于人口不是很密集,可以更多的建设低层建筑。目前,京津冀都市圈区域规划的范围包括:北京、天津两个直辖市以及河北省的秦皇岛、唐山、廊坊、保定、石家庄、沧州、张家口、承德8个地市。在低碳城市发展中,一些资本、技术和政策可以针对性的向一些中型城市倾斜。长远来看,县级城市可以作为分散型城市建设的重心。

4 低碳经济的核心竞争力

4.1 自主创新

京津冀地区的新能源企业在技术方面有了一定的积累,但与国外企业相比有一定的差距。目前我国新能源企业主要的核心技术采取与国际企业合作开发或者购买许可的方式获得。如果不能通过自主创新打造核心竞争优势,那么发展的新能源产业还将处于产业价值链的低端。这样即使摆脱了对传统能源的依赖,也陷于对于西方低碳能源技术的依赖。因此,低碳经济发展,通过自主创新形成竞争优势是关键。由于低碳经济发展刚起步,相比其他行业,在低碳技术方面中国与发达国家差距并不是很明显。因此,政府应该特别注重在低碳技术方面采取措施鼓励技术创新。北京应该积极利用自己的研发优势,人才优势积极发展低碳技术,加强京津冀地区低碳技术领域的信息交流。政府需要积极探索技术创新机制,推动各高校和科研院所与企业横向合作,促进低碳技术的研究、开发和推广与应用。

4.2 低碳人才

人才是实现自主创新的关键因素。低碳技术人才尤其缺乏,很多企业都是自己培养,或派人员到国外培训。北京和天津聚集了许多著名高校。北京有高校52所,其中重点高校23所,占全国重点高校总数的1/4。北京高校中有500个博士培养点,1 081个硕士培养点,中国科学院和中国工程院院士一半以上分布在北京的科研院所和高等院校;北京地区每年开展的科技课题达3万多项,取得科技成果1万多项,获国家级奖约占全国的30%左右。天津市2007年度参加科技和人文社会科学统计的高校有18所,高等院校中共有自然科学教学与科研人员18 844人,研究与发展全时人员615 915人年[12]。但是从目前来看,在学科设置上,还很少有学校专门开设低碳技术相关的专业。坐落在保定的华北电力大学于2006年在全国首开“风能与动力工程”本科专业。但是目前开设此专业的学校并不多。一方面大量的毕业生找不到工作,另一方面新兴产业招聘不到需要的人才,这样的情况不利于产业的发展。国家需要尽快考虑在有相关学科优势的学校开设低碳技术专业。同时对国外相关专业的技术人才,也重点引入。除了学校培养低碳人才,企业也要通过丰厚的待遇和良好的发展空间吸引和留住低碳人才。

就京津冀地区而言,由于教育和研发上的优势,可以率先在高职,本科,研究生不同层次开展低碳经济相关教育。由于企业已经积累了相关经验,学校可以和企业合作培养低碳人才。另外,可以以北京为中心,建设区域性低碳技术人力资源培养合作平台,充分发挥教育行业的合作优势。并且区域间要完善促进人才流动的政策。为了促进区域之间要素市场和商品市场的开放,政府应该重点消除限制要素特别是人才自由流动的制度障碍。诸如在人事管理制度上和户口管理制度上进行大胆的改革,使劳动力能够不受限制地按照市场规则和自由、自愿的原则流动。

4.3 品牌

在京津冀低碳经济的发展中,除了企业品牌的培育,要特别注意培育基地品牌或者园区品牌。在发展高技术产业园区时,品牌的概念被大家接受。例如,美国的“硅谷”,中国台湾的“新竹”,印度的“班加罗尔”,北京的“中关村”。品牌效应扩大了园区的影响,对于扩大市场,吸引人才和资金起到了重要作用。品牌园区使得整个产业得以兴旺发展。实际上,保定在这方面走在了前面,例如,从2006年2月,保定市政府正式提出“中国电谷”发展构想。2006年11月,保定市政府出台了《保定市关于鼓励投资中国电谷”建设的若干规定》。2006年12月,保定国家高新区被商务部、科技部列入首批18家“科技兴贸出口创新基地”。在2007、2008两年间,先后获得了国家发改委“国家高技术产业化基地(可再生能源)”、科技部“国家可再生能源产业化基地”、“国际科技合作基地”、“国家新能源与能源设备产业基地”等多项国家级政策平台支撑。“中国电谷”已经成为中国可再生能源产业创新和发展的战略平台[13]。保定在高新区品牌方面有两个很好的经验可以借鉴,一是注重宣传,保定政府从提出概念的开始,就对“中国电谷”包装,进行注册、网上运营等;二是要有相应的配套措施,在税收减免、技术创新、基础设施、用地保障、行政审批等方面给出了优惠政策。

4.4 碳交易市场

碳交易与税收都是限制碳排放的手段,目前由于我国不承担具体的温室气体减排目标。国内的碳交易体系还没有开展。征收碳税同样达到减排的目的。目标责任制和问责制是我国当前推进节能的主要政策工具。我国正在对能源税和碳税进行研究论证。从欧美的经验来看,都倾向于使用碳交易的方式。至于中国采取什么样的政策工具,需要权衡各方面的利益和成本,进行详细的论证。从国际接轨的角度来看,碳交易更有利于我国与其他国家的减排合作,因为国际上的合作都是对碳定价,以碳交易为基础。如果征收碳税,与国际合作时还要另外进行碳核实与定价,增加了国际的碳交易成本。但是由于碳交易设计及执行比价复杂,根据欧洲的经验,很容易造成交易无效率。如果先就某一区域采取探索性尝试,在此基础上总结更为稳妥。从能源供应和生产,人才,政策,区位优势等方面京津冀地区相比其他区域有更明显的优势。实际上在碳交易方面,京津两地走在了全国的前列,有了一定的基础,分别建立了天津排放权交易所和北京环境交易所。从欧洲的碳贸易系统和美国州层次的总量控制与交易计划来看,都是有多个地区参与。单纯北京和天津都略显单薄,可以考虑率先在以京津冀地区为实验区率先开展碳交易。

References)

[1]刘琳.发改委:低碳经济发展指导意见正在起草[EB/OL].(2009-7-23)[2009-8-3].http://www.022net.com/2009/7-23/46205633285553.html.[Liu lin.NDRC:Guidance on the Development of Low2carbon Economy is Being Drafted[EB/OL].(2009-7-23)[2009-8-3].http://www.022net.com/2009/7-23/46205633285553.html.]

[2]REN21.Renewables Global Status Report2009Update[R].http://www.ren21.net/globalstatusreport/g2009.asp.

[3]张涛,巩志宏.京津冀签署交通一体化合作备忘[EB/OL].(2009-5-18)[2009-8-18].http://www.xinhuanet.com/chinanews/2009-05/18/content-16562349.htm 2009-05-18.[Zhang Tao,Gong Zhihong.Transport Integration and Cooperation Memorandum Signed by Beijing and Tianjin[EB/OL].(2009-5-18)[2009-8-18].http://www.xinhuanet.com/chinanews/2009-05/18/content-16562349.htm.

[4]王军.北京新能源汽车产业联盟成立[EB/OL].(2009-3-14)[2009-8-5].http://www.022net.com/2009/3-14/502872242496332.html.[Wang Jun.Beijing Foundation of New Energy Auto Industry Alliance[EB/OL].(2009-3-14)[2009-8-5]http://www.022net.com/2009/3-14/502872242496332.html.]

[5]李舒.北京建设新能源产业基地[EB/OL].(2009-6-10)[2009-7-11].http://news.xinhuanet.com/fortune/2009-06/10/content-11520448.htm.[Li Shu.Beijing to Build a New Base of Energy Industry[EB/OL].(2009-6-10)[2009-7-11].http://news.xinhuanet.com/fortune/2009-06/10/content-11520448.htm.]

[6]周润健.天津高新区新能源产业发展迅猛有四大优势[EB/OL].(2008-5-31)[2008-5-31].http://www.022net.com/2008/5-31/446835412687229.html.[Zhour Runjian.Four Advantages for the Rapid Development of Energy Industries in Tianjin Hi2tech District[EB/OL].(2008-5-31)[2008-5-31].http://www.022net.com/2008/5-31/446835412687229.html.]

[7]支斌,唐沙砂.河北:新能源产业期待国家政策倾斜 [EB/OL].(2008-9-9)[2009-7-5].http://022net.com/2008/9-9/424767193078005.html.[Zhi Bin,Tang Shasha.New Energy Industrial Look forward to the National Preferential Policies in Hebei[EB/OL].(2008-9-9)[2009-7-5].http://022net.com/2008/9-9/424767193078005.html.]

[8]刘丽,张焕波.北京文化创意产业集群发展问题研究[J].中国农业大学学报:社会科学版,2006,(3):47-52.[Liu Li,Zhang Huanbo.Study of Cultural Creativity Industry Cluster Development in Beijing[J].Journal of China Agricultural University(Social Sciences Edition),2006,(3):47-52.]

[9]RoosMW M.Agglomeration and the Public Sector[J].Regional Science and Urban Economics.2004,(34):411-427.

[10]Florida R.The Rise of the Creative Class[M].United States.Basic Books,2002:25.

[11]刘筱,王铮,张焕波.政府在地区间信息化建设合作中的作用[J].中国经贸导刊,2006,(13):32-34.[Liu Xiao,Wang Zheng,Zhang Huanbo.The Role of Government in Inter2regional Cooperation in Information Technology[J].China Economic&Trade Herald,2006,(13):32-34.]

[12]齐晶晶,王树春,杨志强.京津冀地区的聚集效应和扩散效应分析[J].经济问题探索,2009,(5):23-27.[Qi Jingjing,Wang Shuchun,Yang Zhiqiang.Analysis of Aggregation Effect and Diffusion Effect in Jinjinji Zone[J].Inquiry Into Economic Issues,2009,(5):23-27.]

[13]王雯雯.低碳城市建设中的治理与制度分析—以保定市为例[D].清华大学公共管理学院硕士论文,2009.[Wang Wenwen.A Study of the Governance and Institution in Low2Carbon City Development:The Case of Baoding[D].Masterπs thesis of School of Public Policy and Managementof Tsinghua University.]

[14]Johnston D,Lowe R,Bell M.An Exploration of the Technical Feasibility of Achieving CO2Emission Reductions in Excessof 60%Within te UK Housing Stock by te Year 2050[J].Energy Policy,2005,(33):1643-1659.

[15]贺超1利用资本市场加快陕西新能源产业发展的对策[J].西安财经学院学报,2009,22(5):45-481[He Chao.Strategy on Developing the New Energy Industry of Shaanxi Province Through the Capital Market[J].Journal of Xiπan University of Finance and Economics,2009,22(5):45-48.]

[16]陈迎,潘家华,庄贵阳.斯特恩报告及其对后京都谈判的可能影响[J].气候变化研究进展,2007,3(2):114-1191[Chen Ying,Pan Jiahua,Zhuang Xiangyang.The Stern Review and Its Possible Impactson Post2Kyoto Climate Negotiations[J].Advances in Climate Change Research,2007,3(2):114-119.]

Strategic Thinking on China Low Carbon Economy Development:Taking the Jingjinji Zone as the Example

ZHANG Huan2bo1,2QI Ye1

(1.School of Public Policy and Management,Tsinghua University,Beijing 100084,China;2.China Center for International Economic Exchanges,Beijing 100017,China)

In order to tackle climate change and ensure energy security,many countries have begun the developmentof low2carbon economy,represented by new energy development and use.Under the background of response to climate change and building a resource2saving and environment2friendly society,China actively takes energy2savingmeasures to reduce emissions.New energy industry isalso rapidly developing in China.Jingjinji Zone(Beijing2Tianjing2Hebei)as Chinaπs important economic growth pole in the low2carbon economic development has accumulated advantages.Taking Jingjinji Zone asan example,the article puts forward strategic thinkingof Chinaπs developmentof low2carbon economy.From three areas,the low2carbon economy positioning,developmentmodel and core competencies,the article puts forward concrete strategies:different regions and different stagesof development,have different contentsof low2carbon economic development;for China,the key of low2carbon economy development is to provide low2carbon products,services,and create low2carbon value;in order to actively explore the internationalmarket,the government should pay attention to the exploring of the domesticmarket demand;according to difference of local strength,the governmentsmay consciously create different low2carbon clusters;each region couldmake divisions to different industrial chains.Jingjinji Zone,relying on a variety of cooperation agreements that have been established,should form a low2carbon cities alliance;the region should accumulate a low2carbon core competitiveness from the technology,personnel,brand and the carbonmarket.

low carbon economy;Jingjinji Zone;climate change

F061.3;X22

A

1002-2104(2010)05-0006-06

10.3969/j.issn.1002-2104.2010.05.002

2010-03-12

张焕波,博士后,主要研究方向为气候变化政策、低碳经济与国际经济。

3国家自然科学基金项目“国际碳排放权分配方法评估的多国气候保护宏观动态经济模型”(No.70903045)“科技部科技支撑项目“全球环境变化对我国的影响研究”。

(编辑:刘呈庆)