近代科学地域扩张背景下的国际经度联测——以中国境内的测量为中心

吴 燕

(清华大学 人文学院科学技术与社会研究所,北京 100084)

1926年与1933年进行的两次国际经度联测是一个大型国际科学合作项目,当时中国境内有两家科学机构两次参加了联测,即由耶稣会士创建并主持的徐家汇观象台(以下简称“徐台”)和中国于1924年收复主权并主持的青岛观象台(以下简称“青台”)。对这一事件,沈祖耀曾有《1926年上海徐家汇经度测定试验》一文发表于1983年的《中国科技史料》[1],对徐台在1926年国际经度联测中所作的工作,尤其是联测中所涉及的技术性细节进行了研究。除沈文外,有关国际经度联测并无更为系统的历史考察。

笔者有机会查阅到两次联测期间留下的大量第一手文献,尤其是徐家汇观象台的书信、科学报告等档案文献。在对这些文献的研究基础上,本文以中国境内的测量为中心,通过对两次联测活动及由此展开的其他社会历史线索的考察,尝试对下述问题做出解答,即:以更高精度测定经度这样一个看来纯科学的追求,是如何依托欧洲地域扩张而得以完成的。

1 国际经度联测:未完成预期目标的科学实验

1.1 缘起:将无线电报应用到大陆漂移说之验证

1926年与1933年进行的两次国际经度联测,其起因在科学上有两条线索:其一是魏格纳(Alfred Lothar Wegener,1880—1930)大陆漂移说的验证;其二是无线电报在时间测量上的应用。

前者源自德国人魏格纳1915年出版的著作《海陆的起源》(The Origin of Continents and Oceans),该书开篇这样写道:“任何人观察南大西洋的两对岸,一定会被巴西与非洲间海岸线轮廓的相似性所吸引住……如果用罗盘仪在地球仪上测量一下,就可以看到双方的大小都是准确地一致的”。“这个现象是关于地壳性质及其内部运动的一个新见解的出发点,这种新见解就叫做大陆漂移说,或简称漂移说;因为,这个学说的最重要部分是设想在地质时代的过程中大陆块有过巨大的水平移动,这个运动即在今日还可能在继续进行着。”([2],3 页)

这一学说与当时人们所认为的固定说截然不同,因此魏格纳在提出大陆漂移说的同时,也给出了地球物理学、地质学、古生物学和生物学、古气候学、大地测量学的论证。在该书“大地测量学的论证”一章中,魏格纳写道:“在具有同样深远思想的各种学说中,大陆漂移学说的特具优点是它可以被准确的天文测量所证实。如果说大陆漂移是在漫长时间内一直在进行的,那么应该认为它在今日还在继续移动。剩下来的问题是,这种移动的速度是否快到能在不长的时间内为天文测量所察觉”([2],86页)。魏格纳根据地质年代的绝对年龄和大陆移动的途径,计算出大陆的年移距值。由其列在书中的表格可以看到“格陵兰与欧洲间的距离变化最大。这里的移动是东西向的移动,因此两地在移离过程中天文位置将表现为经度差的增加”([2],88页)。

魏格纳的这段文字给出了一种以大地天文学测量(主要是经度测量)方法验证大陆漂移说的可能性,而这种测量活动事实上在魏格纳系统地提出其学说之前已在进行。对于这些观察所取得的成果存在较多争议,但人们显然对无线电报方法应用于经度测量寄予了很大希望。①例如约翰·伊凡斯在为魏格纳著作所作的序中就提到,在19世纪时人们曾用月球观测方法进行过经度测量;而在1922年,金生(Lt.Col.Jensen)中校曾利用从瑙恩(Nauen)发出的无线电信号,并用经纬仪观测星体通过中天的时间,进行了精密的经度测定。见文献[3]。

无线电报(télégraphie sans fil,简称T.S.F.)的发展及其在天文学中的应用为更精确的经度测量及验证提供了技术上的可行性,这是考察国际经度联测在科学上的起因的第二条线索。

以往的方法,例如以精密时计(chronomètres)的比对或是以电话或有线电报完成信号传送,都由于时间上的延迟而产生大量误差。与上述方法不同,无线电报使人们能够在同一张纸带上同时记录下地方时与其他观象台发出的无线电时号,因此能够保证在百分之一秒内即与远处观象台的钟相比较。([4],I)

在将无线电报应用于天文学特别是时间测量方面,法国国防部通讯部队长官(Commandant Supérieur des Troupes et Services de Transmissions) 费利将军(Général Gustave Ferrié,1868—1932)是一个关键性人物,他也正是1926年国际经度联测的总负责人。当他于1932年2月16日去世之后,一篇发表于《天空与大地》(Ciel et Terre)杂志的讣告写道:“这位已故科学家将其一生同时献给了军队与科学。”([5],167页)尽管讣告有时会将溢美之辞加诸逝者,但仅就这句话而言,它其实恰恰概括了费利在军方与在科学界的双重身份。作为军方人士,费利将军曾出色地完成了无线电通讯的组织工作,于战时为法国及其盟国提供无线电通讯服务,因此赢得广泛赞誉,并由此成为军用无线电报的负责人。而在军事之外,他的贡献则可从其一系列头衔中略见一斑:1926—1927年期间,他是法国天文学会(Société Astronomique de France)主席;曾任法国国家委员会电与地磁部主任、科学会国际委员会副主任、无线电报科学协会主席、国际天文学与大地测量-地球物理学联合会经度委员会主席。由于其一生杰出贡献,他在临终之时被授予法国荣誉军团勋章大十字勋章(Grand-croix de la Légion d'Honneur)①法国荣誉军团勋章(Légion d'honneur)系由法国政府颁授的最高荣誉骑士团勋章,由拿破仑于1802年设立,勋章分为五个等级,最高等级为Grand-Croix,即“大十字勋章”。。([5],167—168页)而他一生最重要的贡献当属无线电报在天文学上的应用,特别是1926年国际经度联测的建议与组织工作。

1912年,在听取费利将军报告之后,经度局(Bureau des Longitudes,Paris)于是年10月在巴黎天文台发起组织了国际无线电时间大会(Conférence internationale de l'heure radiotélégraphique),共有16个国家出席会议。此次会议最重要的成果是创建了国际时间委员会(Commission Internationale de l'Heure)及其执行机构——国际时间局(Bureau International de l'Heure,简称BIH)[6]。会议期间,费利将军提出了利用无线电报(T.S.F.)方式测定经度的计划([5],167页)。

1.2 剑桥会议及联测方案的确定

以天文观测检验经度变化的可能性与无线电报进展所带来的可行性,两条线索至此汇集到一处,不过,在全球范围内进行国际经度联测迟至十数年后才终于成为现实。1925年7月17日,国际天文学联合会在剑桥举行的会议上做出决议案,对国际经度联测的时间、仪器、观测方法等诸事宜做出计划。根据该决议案,此次国际经度联测的工作期限为1926年10月1日至11月30日,为期两个月。而费利将军则被此次会议推选为经度委员会主席。

在联测的思路上,发起者早在剑桥会议前即有所考虑。首先要在地球上择定纬度大致相同而经度相距120°的三个基本点,从而在极点周围形成一个封闭的多边形,测定这三个基本点之间的经度差,可用于测量结果精确度校验的依据,同时对于遍布于世界各地的多个测点来说,这三个基本点也成为它们在测量时所依据的基点。在三个基本点之外还要选择更多测点并将之分组,从而在测点与测点之间或与前述多边形之间形成多个二级多边形,这些二级多边形也要以尽可能的精度与前述基本测点相关联。根据这一联测思路,三个大致位于北纬30°且相距约120°的天文台最终被选定成为测量基点,即阿尔及尔(Alger)、上海徐家汇以及美国加利福尼亚的圣迭戈(San Diego en Californie),前两个天文台均属法国所有,而圣迭戈天文台的所有权则属美国海军。[7]全世界的50座天文台与这三个测点相连,其中最重要的两家天文台就是格林尼治和巴黎天文台。[8]

简单地说,地球上两地的经度差实际就是两地的时间差,因此经度联测的主要工作大致有二:其一,测量恒星中天(passages au méridien)时刻并记录,剑桥会议的决议案要求使用的测时仪器为带超人差测微器的子午仪和棱镜等高仪;其二,比较不同经度两地同一恒星中天时间,从而计算经度差,该工作要求使用带自记装置的无线电收报机。①有关测量的具体技术细节可参见文献[1];又可见文献[4],120—121页。

1931年,国际大地测量与地球物理学第4届全体会议(la 4eAssemblée générale de l'Union géodésique et géophysique internationale)在瑞典斯德哥尔摩举行,会上决定于两年后的1933年再度进行国际经度联测。[9]以下以表格的形式对1926年和1933年的情况做一简述与比较(表1)。

表1 1926年与1933年国际经度联测的工作安排

1.3 测量结果及简要分析

1948年,巴黎天文台在《大地测量学杂志》(Journal of Geodesy)上发表了国际经度联测的最终结果分析。根据该文,“1926年与1933年经度的比较显示,同一个台站在两次联测之间的经度差远大于根据同一次联测中得到的全部结果计算出的经度的误差”[10]。但是对于研究大陆漂移而言,这场历时7年的实验并未完成设定目标。

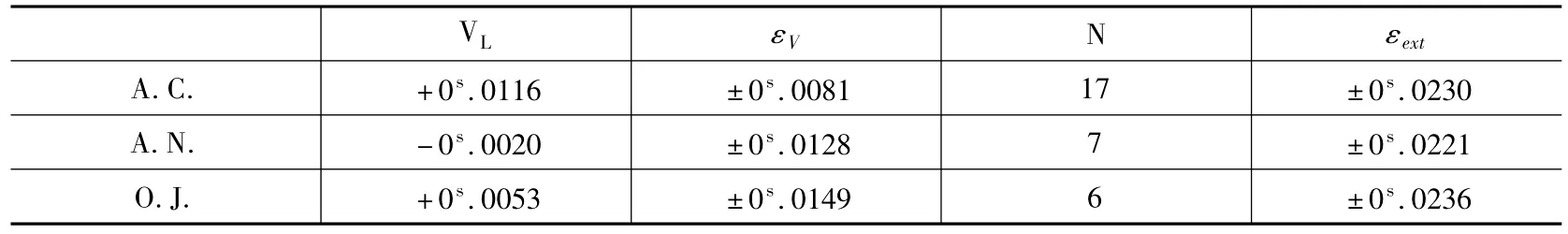

为了研究大陆漂移,全部台站的结果被分为三组:

(1)旧大陆(欧洲、亚洲以及非洲)(A.C.)。

(2)北美洲(A.N.)。

(3)大洋洲、澳大利亚以及日本(O.J.)。

利用三十个重要台站的数据,得到下述结果(表2):这里,VL是大陆在1926年与1933年之间的相对于格林尼治的经度之变化,εV是结果误差,N是用到的结果的数目,εext是经度的外在误差。

表2 国际经度联测中所得到的大陆漂移值1)

由上表数据得到大陆相互之间的漂移值:

这里“-”表示大陆远离,“+”表示靠近。

由上述所引漂移值可见,“无论如何,误差都大于漂移值,因此无法设想在两次测量之间的七年间隔中发生漂移的可能性”[10]。对于这一结果,该报告未给出更多解释。不过综合几份报告,至少可以得到如下两个推测:其一,漂移速度与两次测量的时间间隔。如果大陆漂移的确存在的话,将是一个缓慢变化的过程,而以7年之隔测定经度差变化在间隔的时间上似显太短。其二,从实验设计来看,它是基于一种理想状态下而作出的,但地壳本身的情形十分复杂;而即使某两处地点之间经度差发生变化,也并不意味着其所在大陆板块之间的漂移变化。

这里需要提及的是,尽管对于验证大陆漂移说而言并不成功,但由于国际经度联测是通过无线电传送时间信号的,波传播速度的研究也成为经度测量的一个相关课题,因此在测定经度的过程中,各地天文台测量并记录了长波与短波传播的视速度,为研究这一课题积累了数据。

从上述研究可以看到,国际经度联测是一个大型测量活动,需要各地天文台共同在世界不同地点进行。这一共同行动的参与者既包括法国(或耶稣会)在海外建立的天文台,也有本土天文台。这一项目的实际运作也并不只是一个科学事件,而是与当时的国际政治、社会、历史背景有很多关连。以下选取中国境内两次参加国际经度联测的两家天文台——徐家汇观象台和青岛观象台——为样本对此做更为深入的分析。从两家天文台的背景等因素考虑,它们大致可以被认为是这两种类型参与者的代表。

2 徐家汇观象台:巴黎天文台在中国的测量

2.1 徐家汇与巴黎之间的联系

除了在剑桥会议所扮演的重要角色之外,法国在国际经度联测中居于主导地位的另一个佐证就是,早在剑桥会议举行数年之前,徐家汇观象台与巴黎天文台之间书信频繁往来,就联测所涉及的经费、技术细节等问题进行讨论。

后来成为徐台第六任总台长的雁月飞神父(Lejay,S.J.)在1922年写给徐台的一封信中即提到P.Gauthiers参加的“关于一项经度修正计划的会谈”。在这封信中他同时提到“一项8000法郎的补助已经法国科学院(Académie des sciences)表决通过,用于改善徐家汇观象台的授时工作”;“一台勒鲁瓦(Leroy)天文钟已寄出,费利将军通过巴黎天文台向徐家汇观象台转让了一套无线电报设备”。而雁氏本人曾参加了法国经度局的例会,并因此相信,经度测量已经达到最高的精度。[11]此时的雁月飞已经完成其数学学士学位,进入巴黎天文台开始其研究工作,而他的一项主要研究工作就是进行子午仪观测。([11],53—54页)在这一期间与徐家汇观象台的过往书信中,雁月飞多次写到巴黎天文台在设备、观测等方面的准备情况。1922年11月,已在巴黎天文台授时部工作的雁月飞在信中说,他“整个9月都在新的子午仪上工作”。按照雁月飞的描述,巴黎天文台的天文学家“当然了解费利将军的计划;他们常常谈论这项计划”。[12]

除了即将派赴徐台的雁月飞,经度联测的负责人费利将军在剑桥会议之后也就联测所涉及的一些具体细节与徐台有书信过往。1925年11月,费利将军在写给当时的徐台台长劳积勋(Froc,S.J.)的信中说:“和你一样,我希望雁月飞能够在6月的时候运走全部必要的设备,以完成你们的设备安装,这样贵台就可以完成将于1926年经度大联测中要承担的全部任务了。我们可能还会再交给他用于无线电信号记录的必要的装置。”在无线电信号管理方面,“从1月1日起,目前所有自埃菲尔铁塔、里昂、波尔多发出的时间信号将被撤销,取而代之的是每天8时和20时(格林尼治平均时,T.M.G.)自埃菲尔铁塔和波尔多同时发射时间信号(日常报时与科学用报时)。”[13]

法国科学院方面也对徐台的观测给予了资助。1925年2月3日,法国科学院永久秘书皮卡主持召开法国科学院“巴斯德基金分配委员会”(Comité de distribution des fonds de la Journée Pasteur)会议,决定分配给徐家汇观象台9万法郎。[14]在稍晚之后的3月11日,雁月飞在写给徐台的信中则谈及对科学院分配来的这笔基金的使用。[15]

2.2 从筹备到测量

在徐家汇观象台,为此次联测所进行的筹备工作主要包括:地点的选择、观测任务分配与相关人员的培训、观测室的新建与改建、仪器的准备等。

在这些具体的准备工作之前,葛式神父(Ludovicus Gauchet,S.J.,1873—1951)更在1924年接替蔡尚质神父成为佘山天文台台长之初即提出一项新的工作计划。该计划最主要的要点是:徐家汇继续从事授时工作,但徐家汇的时钟校准根据在佘山所确定的时间完成;并且自此徐家汇的天文观测部门附属于佘山天文台;在佘山添置一个无线电报(TSF)发射台,需要时,佘山一天两次发送时间到徐家汇。[16]

按照葛神父的想法,只要有时钟与需要的设备,并且“佘山的神父中一位(假设在佘山允许有两位神父)须专门负责子午仪观测,另一位在需要时作为候补”,则在佘山组织子午仪观测是有可能的。这一计划首先可以将所有天文工作均集中合并到佘山——事实上,时间的测定显然是属于天文学的;其二可以减轻徐家汇连续繁忙的事务,以保障其在气象方面的工作;而更重要的是,这样做可以保障在时间与经度问题上更为集中持续的工作,有资源整合之意。[16]

葛式提出的工作计划其实也是佘山为即将于1926年进行的国际经度联测所做的种种准备之一。虽然后来联测的地点择定于徐家汇,但这种将时间与经度工作集中于一地的作法也为联测做好了组织管理上的准备。

自1901年起,耶稣会创建的徐家汇观象台在佘山安装圆顶并已进行了20余年的天文观测,因此,当徐家汇被选中作为1926年国际经度联测的三大基本点之一时,徐台首先需要确定的是,该项工作将在佘山还是在徐家汇进行。按照该台传教士的考虑,经度联测所属的学科是天文学而非气象学,但是从两台所处的位置及通讯条件来看,徐家汇地处上海的大门,它有公共电话线与外滩信号台以及无线电报局相沟通,而设在此处的授时部在测时、报时等方面已有40余年的经验;相比之下,佘山天文台不仅距离上海30公里,而且由于没有任何直接通讯以及便利的交通而处于完全隔离的状态[17]①佘山公路在此时尚未修建。工部局董事会在1899年11月29日的会议上“收到了工程师关于将此路的修筑计划推进到实施阶段时可以采取的步骤的报告,并下令在董事中传阅以便在下次会议讨论”,而工程师则根据工部局的指示进行了从现在虹桥路终端到佘山的测量,但直到1924年底,关于这一公路的讨论仍在进行。1924年12月10日的会议记录中有:“按照上次会议的指示,业已传阅董事会对此工程意见的案卷。总董坚持他原来的意见,此项工程所需的钱以花在界内或贴近租界的马路工程上为好。董事会最近已批准一项以新筑的道路来连接西区的各条马路;考虑到工程所需的经费,他不赞同在目前修筑一条通往佘山的道路。他还表示,修筑通往佘山道路的计划将肯定会遭到大量华人的正式反对。一位董事说,现在看来修筑这一新路的必要性并不像第一次讨论时那样明显,因为现在已修起了不少新路,而且目前正计划在租界各个地点筑成出口,他特别提到最近批准的那个规定沿苏州河筑一条向西延长新路的计划。经短暂讨论后,诸董事一致同意这些意见,会议决定对此事不作任何处置。”[17]。出于这样的考虑,工作最终确定在徐家汇进行。([4],II)随后,徐台根据测量所需的环境相继新建了子午仪室并改造了钟室。②徐台原有的子午仪室对于获得观测所期望的精度是不够的,因此徐台建造了新的观测室,并一分为二,分别放置子午仪和等高仪。新观测室在防潮、防温度变化等方面均作了相应的处理。([4],1—3页)在钟室方面,必须保证恒温恒压,以保证摆钟的误差一天不能累计超过百分之一秒。照徐台传教士的记述,这一改造大致是这样:在1921年建成的原有钟室内向地下挖出约1.5米,形成一个半地下室;同时在这个半地下室外围增加一道内墙。双层围墙均很厚,两墙之间以及房间上部的空隙全部以木屑填充压紧。经过这样处理的钟室没有周日温度变化,季节性变化不显著,大约为8天有0.2℃的变化。([8],270页;[4],2—3页)

根据天文观测结果与时号的比较,徐台在1926年联测期间最终求得的徐家汇的经度为8h5m42s.891±0s.005。徐家汇与圣迭戈之间的经度差为8h5m28s.724±0s.003。([4],146 页)

2.3 徐台两次测量的相关比较分析

以下通过表格形式对徐家汇观象台1926年和1933年测量中的相关方面做一比较(表3):

表3 徐家汇观象台1926和1933年参加国际经度联测时的设备及人员比较表

从表3可以看到,1933年的测量,除比1926年增加一台子午仪以及添置钟室恒温器之外,徐台在人员、资金上均远不如1926年的水平。对比两次参加联测时的情况,除了具体的设备以及观测条件上的变化,一些非技术因素更加值得注意,这可以归纳出如下三点:

(1)人事变动。与1926年的情形相比,人手紧张是徐台在1933年测量时最突出的问题。

20世纪20年代是徐家汇观象台完成其初创工作而进入平稳发展期的阶段,这一阶段的一个突出特征是,该台的观测人员得到进一步充实,其最中坚的力量此时均云集于此。1925年,原徐台台长劳积勋因病返回法国,而在离开佘山天文台后曾在耶稣会震旦大学工作过一段时间的蔡尚质神父于此时接替劳氏担任徐家汇观象台的台长,因此成为1926年徐台参加国际经度联测的总负责人。[18]后来成为徐台第六任台长的雁月飞和后来成为佘山天文台台长的卫尔甘(P.de La Villemarqué,S.J.)因1926年经度联测而先后来华。徐台下属的菉葭浜地磁台派出两位熟练的计算人员参与联测中有关的计算工作,徐汇公学(collège de Zi-Ka-Wei)则派出两位教授和一位年轻的教友助手。此外,法国尼斯(Nice)天文台台长费耶(Fayet)于1926年9月中旬携S.O.M.式等高仪抵达徐家汇参加徐台的联测工作。除徐台耶稣会士之外,还有三名在佘山工作多年的中国人——蓝林芳(Lè Ling-fang)、连步洲(Lié Bou-tseu)和蔡尚志(T'sa Tsang-ze),被选派跟随卫尔甘一道进行等高仪观测和计算,其时,他们在佘山天文台的职位是计算员与观测员[19]①根据1942年佘山天文台职员家属一览表(1942年7月15日)显示,此三人中其时仍在佘台工作的仅连步洲(连蒲舟)一人,职位为“气象”,其余二人不知何往。[19]。

但是在1933年的测量期间,徐台的工作人员发生了较大的变动:首先是蔡尚质神父于1930年10月27日以78岁高龄去世,未能参加第二次联测,而在1926年的观测中,他曾承担了四分之一的天文观测工作。其次,在1926年联测期间——时值台风季节——承担了全部气象服务工作的龙相齐神父,在1933年联测期间代表徐台赴里斯本出席在此间举行的地球物理学会议(Congrès géophysique de Lisbonne)。[20]

由于人数减少,1933年的测量在人员任务分配上明显不敷使用,不仅出现一人独力完成某项观测的情况,而且在需要时还要兼任两项工作。一个最明显的例子就是卜尔克。由于龙相齐的缺席,卜尔克接替了龙相齐的位置带领两位助手承担气象服务,同时他还要负责时间服务并承担了经度测量中的全部无线电时号接收工作。不过,在人手十分紧张的情况,徐台还是分派出尽可能多的人员来保证测量中最重要的子午仪观测。②在子午仪观测方面,费耶、顾德麟(F.E.Lord,S.J.)、Kiong Wei-zen和雁月飞等4位观测者各分配到两组工作夜晚。合计:费耶9晚,雁月飞8晚,顾德麟有12晚。见文献[20],40页。

(2)费耶在两次测量中的角色成为法国在国际经度联测中主导地位的又一例证。1926年和1933年的测量,法国人费耶两度来华参与工作。1931年,他在写给佘山天文台台长葛式的信中提及经度局正在为1933年经度联测的组织工作而进行准备以及他再度来华的计划。按照这封信中的描述,费耶此时身兼数职:正式任职于巴黎天文台(Observatoire de Paris)的天文学家、主管《天文历书》(Connaissance des Temps)的经度局中的成员,同时他还保留着尼斯天文台台长之职,这使他几乎没有充裕的时间并且要时常往返于巴黎—尼斯之间[21]。除了上述提到的身分之外,费耶在两次测量中其实是作为法方代表出现在徐家汇的。他不仅分担了徐台1933年测量时全部天文观测工作的三分之一,而且在仪器设备方面也给徐台以实际的帮助:费耶随身带来了测量所要用到的S.O.M.等高仪,并且在动身赴徐台之前将尼斯天文台的一台子午仪寄往徐台。([20],1页)由于有费耶的帮助,在1933年的测量中徐台有两台子午仪可供使用。

(3)在经费方面,徐家汇观象台的两次联测活动均得到法国科学院的经费资助。不过在1933年的测量中,徐台从法国科学院获得的资助明显减少,并且从雁月飞与法国方面的往来书信可以看到,即使是这笔明显减少的资助也获取得十分困难。例如在1932年12月9日和1933年9月30日,雁月飞致信皮埃尔将军,提出关于经度测量中设备安装及必要附件添置费用的补助申请。从信中可以看到,徐台在经费方面十分紧张:“费耶先生的仪器,运抵的时候都有故障,必须到工厂加以整修……”;“进行这项工作的费用要超过25000法郎,为此经济十分困难……”他还提到,“在1926年也曾由于同样的理由,拒绝徐家汇天文台参与经度测量的工作,后来巴斯德研究院的经费来了,才接受这项工作的。我不愿再次处于相同的困境”。“至于技术工作,进行得很好……计算已经结束,只等填写了,我想在12月下旬费耶先生由日本回来时可以带走,至少可以把有关经度方面的带走。”[22]最终,法国科学院补助给徐家汇观象台25000法郎,用于1933年的测量([20],2页)。这个数目远远少于1926年的90000法郎。

综上所述,1933年的测量在工作条件上明显弱于1926年的测量。不过,徐台仍尽力完成了要求的工作,并取得了很好的成绩(表4)。

表4 徐家汇观象台所算得的与部分观象台的经度差之变化1)

全部测定完成后,徐台进行了闭合误差的校验,即在表4中第1行(徐家汇-圣迭戈)和第2行(徐家汇-巴黎)的数字上加上圣迭戈-巴黎的经度差——该计算值为7h58m09s.355,即得到闭合误差:

Paris-Zikawei+Zikawei-San Diego+San Diego-Paris=-0s.007在第2行(徐家汇-巴黎)和第7行(徐家汇-华盛顿)的数字上再加上华盛顿-巴黎的经度差——该计算值为7h17m36s.678,得到:

Paris-Zikawei+Zikawei-Washington+Washington-Paris=-0s.01

3 中方本土天文台的参与:以青岛观象台为例

1926年的国际经度联测,中国境内有两家机构参与——徐家汇观象台与胶澳商埠观象台(又称“青岛观象台”①虽然此时该台的正式名称为“胶澳商埠观象台”,但在蒋丙然撰写的《胶澳商埠观象台参加万国经度测量成绩报告书》弁言中有“民国十六年十月蒋丙然识于青岛观象台”字样,故此处仍按惯常作法将其简称为“青台”。)。其中,徐家汇观象台并非代表中国科学界,尽管供职于该台此次联测工作的人员中有三位来自中国的观测员与计算员,但他们只是作为观测计划的执行者参加徐台联测工作的,而从该机构本身的性质来看,它仍然是法国设在远东的一个研究机构。因此可以认为,青台是参加1926年国际经度联测的唯一一家中方机构。而到1933年的第二次联测时,中方参与机构已增加到三个,除青岛市观象台之外,还有南京陆地测量总局、广州中山大学天文台两家机构参与测量。下文以两度参加联测的青台为样本,对中方在联测活动中的参与程度、参与方式以及测量成绩等问题加以分析,这将为理解像国际经度联测这样的大型科学项目何以能在全球范围内完成提供另一种观察与思考的角度。

青台受邀参加国际经度联测是通过外交程序得以实现的。“先是我国驻法公使准费将军函邀本台加入,旋即咨请外交部核办”,“外交部据以转咨教育部。当经教育部,令派中央观象台台长高鲁及丙然办理”。[23]中央观象台在设备方面不如青台,尤其是没有测量所需的设备,因此任务最后决定由青台承担。对于青台在此次联测中的任务与工作程序,费利将军在1926年5月25日的一封信中皆有交代,随函同时寄出“无线电发号之钟点及程式单”、“本工作合作之天文台及电局暂定名单”、“本工作实行上法国方面各天文台所取之设备概要”等三份相关文件。青台是作为第二组观测点参加经度联测的,因此,“倘承认其所得之观测与基本点之观测已有满意之比较以定其经度之差,则可停止该所之工作”。[24]

青台最终确定的观测人员及任务如下:天文科科长高平子任测量主任,技术员宋国模任主测员,练习生徐汇平任助测员,而蒋丙然本人负责办理参加联测事宜。一个值得注意的细节是,三位测量人员中,高平子与宋国模二人在进入青台之前均曾在佘山天文台学习过天文,而徐汇平则于几年后的1931年4月—5月赴佘山天文台学习。

据陈展云在其《中国近代天文学事迹》中所记,“青台虽然有德管时代遗留的中星仪,但国际间规定,必须使用附有超人自记显微尺的中星仪才算合格。因此青台呈请胶澳商埠局拨款购置一架这样的仪器。旧社会官僚不重视科学,这一次可能因事关提高国际地位,居然获得批准……超人自记显微尺在当时已算新兴的减少人差利器,观测结果尚称良好。”[25]此说似表明青台参与国际经度联测时所使用的子午仪系有超人差测微器,但研究该台发表的观测报告即可发现,此说有误。按照青台所发布的观测报告,超人自记设备是在第二次联测时才使用的。

1926年,青台刚刚收归中国主权两年,由于经费等种种原因,该台所使用的仪器全部来自德管时代,虽有测时所用的子午仪,但因没有超人差测微器而并不符合经度委员会的要求。而“以中国学术机关,被邀参加,获跻万国同等之地位,诚属邦家之光”,为此,蒋丙然于“夏间曾赴上海香港各天文台调查,观外人所设立者,均器新而备,倘办理成绩,相形见绌,适足为中国之玷,忧惧彷徨,请命于大吏,蒙胶澳商埠局赵总办①指“胶澳商埠局”总办赵琪。1925年7月,山东省督办张宗昌改“胶澳商埠督办公署”为“胶澳商埠局”,并委任赵琪担任总办。,拨发国币五千元,以为购办此项测量应用仪器之费”。“然为期既促,而所定仪器,除等高仪无线电机外,余皆制运需时,缓不济用,将旧有仪器中,略事修缮,先应其急”。([23],VII—VIII)因此,在1926年的国际经度联测中,青台所使用的仪器情况是,“定制等高仪未及运到;旧有子午仪并无‘超人差显微尺’之设备;而无线电收报机又不能自记外来信号”。仪器上的欠缺首先会影响到实际观测时已设计好的程序,“故不得不就本台情形,将程式方法略为变通”。([26],14页)

青台在仪器方面略逊一筹,因此该台亦采取了一些措施来尽力克服这些仪器本身的差距。青台所使用的子午仪系德国Carl Bamberg厂制造,为折轴式子午仪。([26],14页)由于其测微器不是超人的,在观测时只能用目测手按法。②即“凡观测恒星每经一纵线,则观测者手按电键,遂打一点于记时纸条之上”。“然凡人目测心营手按之际,固不能无迟回审度之俄顷,且此俄顷之间,人各不同则同一星也,同一器也,而二人所测之时又不尽同,此所谓‘人差’(équation personnelle)也。凡经练习之观测者,其人差无大变动,然人各一差欲定其真值,非用超人仪器校之颇不易易。今观测者二人,以各人所观测者分别推算,以见其相差之远近。至结论中方取二人得数之平均,以冀消去人差之一部分,然必不能尽消耳。”([26],19—20页)

在无线电接收设备方面,青台有长波和短波收报机各一台,均系上海中国电气机器厂制造。由于两机很晚才送抵青台,因此直到是年11月方能使用。两台收报机均只能听音,不能自记,“其短波者,止曾听得火奴鲁鲁信号一次,且残缺未能入算,故可用诸信号皆为长波机所收”([26],23页)。无线电信号的接收与记录使用“耳听手按法”。③即由“收报者耳听外来调节信号,同时手按电键打点于自动记事仪纸条之上。其记时仪之又一针,则同时记录标准时辰仪之双秒点”,“听毕即写记分数。乃量取调节号及标准秒之较,而尽用之以算取第一号及第末号之本地恒星时。……此所用之记时仪,即观测中星时所用之记时仪也”。“此耳听手按法,于耳听及手按之间,必有人差搀入,两针之间又有针头差焉”。为此青台经多次调试求得人差数+0s.10以备计算。([26],23—24页)

青台观测报告发表于1927年12月。在为期两个月的观测中,青台中星观测计30次,共测中星251颗,接收无线电计25次。①《青岛市观象台参加第二届万国经度测量成绩报告书》(1935)“编辑大纲”中有:“本届测量成绩,计中星观测凡68次,共测中星438颗,(比较前届多38次多187颗),接收无线电计99次,(比较前届多74次)”。[27]故有此说。根据天文观测与无线电时号比较,青台求得的青岛经度值(即观象台子午仪石座与格林威治的经度差)为8h01m16s.812±0s.007,化为度数得到120°19'12″.18E。“查德人旧测案卷无考,惟于旧本对数表上注有天文测候室(当即指子午仪室)经度为8h01m16s.940,比今测略大”([26],77页)。

到1933年第二次国际经度联测时,青台所使用的设备已达到联测的统一要求,包括带超人自记中星仪、熏烟自动记时器等在当时条件下已具有很高精度的仪器均在联测中得到使用。根据天文观测与无线电时号比较,青台求得的新子午仪室经度为8h1m16s.356E±0s.0008。此次青台共使用两台子午仪进行观测,因新仪比旧仪更为精确,故而该台采用新仪所在处之子午圈为该台之基本子午圈,标准时计之时差亦按此子午圈计算。但是由于要与前届测量成绩相比较,因此将上述成绩归算为旧子午仪室经度得到8h1m16s.708E±0.0008。对于不同时间所测得的经度值之间的差异,该台报告结论与联测委员会的结论是相符的,“本台之经度近测常较昔测略小,但因测量之次数甚少,而测量之结果,由测量与收报算出潜伏其中之误差因子甚多,不能遽断为青岛渐漂流向西,而引为威吉列尔(Wegener)氏②即魏格纳。之大陆漂流说之证据也”。([27],102 页)

4小结

经度值是大地坐标系的参数之一。基于精确测量的经度研究在大地测量学上的意义在于,它可以使地球上相距甚远的地点相互关联;而数年后再次的经度联测将有可能揭示经度的变化,将这种变化与纬度的变化结合考虑,一方面可以用来验证大陆漂移学说,另一方面在有关地球形状的研究中也可以提供一种解答。([8],271页)通过以上对徐台和青台测量工作的研究可以发现,时隔7年的两度国际经度联测在验证大陆漂移学说方面尽管未能如愿,但两次大规模的全球测量并未因此而失去意义,恰恰相反,它不仅意义重大,而且这种意义已远远超出科学本身。而本文开始时设定的问题“以更高精度测定经度这样一个看来纯科学的追求,是如何依托欧洲地域扩张而得以完成的”,也正可以通过这种对意义的考察得到解答。归纳如下:

4.1 作为大地天文学分支的天文经度测量

国际经度联测使用的是天文经度测量方法,这是大地天文学(geodetic astronomy)的传统课题之一。从前述关于国际经度联测的讨论似可将这一方法的主要特点大致归纳为如下三点:

首先,依赖于相关技术、仪器的发展。经度测量并非始于20世纪20年代,但是正像前面提到过的,在无线电报发明之前的经度测量往往由于信号上的延迟而有较大误差;无线电报在经度测量领域的应用使这一状况得到改善,利用无线电时号“比较两台相距甚远的时钟,如同二者同处一室”([8],269页)。

其次,要通过在全球开展测量以获取研究资料,并在这一过程中实现观测仪器与观测标准的整齐划一。1926年经度联测对于所使用的仪器(如超人差测微器、带有自记设备的无线电收报机)以及无线电时号发播等均有细致的统一要求,这一标准在1933年的测量得以延用。对于一个全球性的合作项目而言,这种仪器的统一与观测标准的一致无疑是为了保证观测数据的完整系统性,但也正是通过这一合作活动,上述测量思路以及相应的仪器设备被迅速引介到各国天文台。一个最直接的例证:青台正是因要参与国际经度联测而得以配备诸如超人差测微器子午仪等设备的。

其三,观测数据与分析结果的实用性。1933年,国立北平研究院物理学研究所朱广才与鲁若愚二人在一篇题为《中国经纬度之测量》的论文中这样写道:“制绘地图,苟徒知枝节测量,侧重地形,而无经纬度为之基,则两衅相拼万难符合。新近异军突起之航空测量,尤须赖天文点为之控制;矧一切建设上工业上之计划,又以地图为根据。故经纬度之测量,实间接为建设上工业测量之基础。盖经纬度数,纵横交织,为确定地点之最良方法……独经纬度根据星辰方位,但求观测精审,则决定之后,不致有歧出复见之弊。虽星辰方位,地轴偏度亦非亘古不变,然其变差可以计算得之。故经纬度数,可谓兼系天地,仰观俯察,均以此为基准。重要如彼爰作吾国经纬度之测量。”[28]而该所次年刊布的工作报告计划中则有“……重新测量全国重要城市之经纬度,以为将来航空陆地测量等工作之依据”[29]。

朱鲁二人文中所提及的经纬度测量所使用的正是天文测量方法。在当时,天文测量显然是精确测量经纬度的最好方法之一,即使有航空测量异军突起,但“尤须赖天文点为之控制”。通过天文测量获得的经纬度数据资料在地图绘制、工业测量等领域均大有用处;更进一步地,“国家一切问题,都与地理有关系。我国尚无好地图……所以班洪问题发生,外交部竟无地图可据,不但中国自己无图,即外国所已有者亦不备。此外为开发西北问题,亦须赖精确地图,方能进行无碍”。[30]

以具有实用性的实测为研究依据的学科,这是徐台自创建以来所开展业务的共同特征,事实上也是耶稣会在华创建观象台之初即设定的主要目的之一。

综上所述,经度联测所依赖的技术与仪器的发展,在技术方面提出了较高要求;在全球同步展开测量,这构成了联测在组织协调上的困难;天文经度测量的观测数据与分析结果之实用性,决定了这项研究可能会涉及一国的国家主权与国家安全。但是,尽管存在上述困难,但欧洲特别是法国在20世纪前叶的海外扩张使测量成为可能,法国也因此成为联测的主角。

4.2 海外扩张与法国在测量中的主导地位

对经度精确测量的追求来自18世纪乃到更早时期航海业大发展的需要。“文艺复兴(Renaissance)的一个主要成就是1498年对去往印度的海上路线之发现。葡萄牙人在贸易上的伟大成功激励荷兰、英国,然后是法国开拓海上冒险事业。海外贸易极其有利可图。……商人们在航海方面的需求极大地刺激了科学在欧洲的发展。其时最优秀的科学家都将他们的才智投注于‘经度的发现’”[31]。巴黎天文台(1667)、格林尼治天文台(1675)相继成立,以解决经度问题。

法国经度局也正是在这一时期的产物。1795年6月25日,在听取以海事委员会(Comité de Marine)、财政委员会(Comité des Finances) 和公共教育委员会(Comité d'Instruction Publique)的名义共同提交的一份报告后,法国全国会议签署法令成立法国经度局(Bureau des longitudes)。经度局的10位创建者中包括2位几何学家、4位天文学家、2位资深航海家以及1位地理学家。[32]而在经度局1854年法案中,经度局的9名正式成员包括:2名科学院成员、3位天文学家、2位成员隶属于法国海事部(département de la Marine)、1 名成员隶属于国防部(département de la Guerre)、1 位地理学家。[33]这种人员构成上的变化也体现了该机构在目的与功能上的转变。经度局1874年法案中明确写道,经度局的建立是“为了改善天文学多个分支及其在地理、航海与地球物理领域的应用”,其任务包括:“应政府要求,对以下问题给出其意见:①有关已有的天文台的组织与运行以及新天文台的建立;②委托给远洋探险的航海家的科学任务”;“为请求其帮助的旅行家、地理学家、海员进行必要的科学方面的准备,研究设计与校验他们的仪器设备,以确保其任务的完成”;“编写与出版供天文学家和航海家之用的天文历书(Connaissance des Temps)”等[34]。从18世纪到20世纪,尽管其间政权更迭,但是法国的海外扩张政策有其延续性,而天文学、特别是经度测量服务于海外扩张的功能也始终未变。

但是科学与技术的发展并不只是为海外扩张提供了技术上的保障,仅就经度联测中所表现出的特点来看,正是海外扩张为科学与技术带来了更大的发展空间。这种体现于经度测量中的科学技术与海外扩张之间互为动力与保障的关系,在20世纪20年代至30年代上半叶的法国则表现得尤为明显。

具体到国际经度联测来说,尽管它是一次在全球范围进行的国际合作项目,但一个很明显的特征是,法国在其中居于主导地位。这种主导地位既是由法国在全球的扩张形势所决定的,也是其在全球扩张的必需。

1904—1931年是法国海外殖民扩张的顶峰时期。1914—1918年的第一次世界大战并未直接影响法国的海外扩张,相反,在世界经济危机之时,法国在海外的领土不断扩大并达到顶峰。[35]到第二次世界大战前夕,法国在海外的领土总面积达到12356636平方公里,人口达67823000。([35],64页)彼时,法国的殖民地主要集中于非洲、美洲和印度支那。中国不是法国完全意义上的殖民地,但是随着中国口岸的开放以及中方在中法战争中的失利,法国在中国的势力范围逐渐扩大,上海的法租界面积也不断扩大,而徐家汇就处于法租界内。这样一种地域上的优势使法国在国际经度联测中的主导地位成为可能,而且在当时的环境下,这种地域上的优势为国际经度联测的顺利完成提供了基本保证,也构成考察这段历史的主要背景。

1926年11月8日,当时的法国天文学会主席、法国经度局主席Charles Lallemand(1857—1938)在法国科学院会议上做有关国际经度联测的报告时曾有如下表述:“无论如何,在这项事业及其实施中,法国都起到了决定性的作用,在三个基本测点,每一处都至少有一名法国天文学家参与其中。”按照该报告给出的脚注,法国在这三处基点的人员分布是这样的:在阿尔及尔,巴黎天文台的朗博(Lambert),海军水文地理学家、工程师Gou-genheim,以及Regnier船长等人“协助”阿尔及尔天文台台长M.Gonnessiat工作;在上海,尼斯天文台台长费耶“与创建了天文台并主持其日常事务的法国耶稣会神父们共同工作”;在圣迭哥,Mailles上校用一台等高仪进行观测,而美国天文学家做子午仪观测。([36];[7],768 页)

而从前述有关徐家汇观象台测量工作的分析可以看到,该台早在1925年剑桥会议之前即与法国经度局、巴黎天文台等机构联系,讨论经度联测事宜,这也为法国在1926年国际经度联测中的主导地位提供了佐证。由此也可以看出,徐台其实正是体现法国利益的众多海外科学研究机构之一。

与此相合,法国军方在此次国际经度联测中也扮演了非常重要的角色。其中最为突出的便是作为经度联测的主要建议者与组织者的费利将军及其继任者皮埃尔将军,均服务于军界。另外,联测的参与者中也有多位来自军方。

4.3 本土科学界的参与程度与角色

1927年,当雁月飞在《中国地质学会志》(Bulletin of the Geological Society of China)上撰文总结1926年该台所参与的国际经度联测活动时,他曾这样写道:“让我们期望这一重要基站的位置给予中国的优势不会失去,相反将会在未来得到充分的发展。我已然看到贵学会①指中国地质学会(Geological Society of China)。在地形学工作上的极大兴趣。开展大地测量的广泛计划目前在这个伟大的国家是有可能的……我知道它在数学上的困难以及它所需要的财政支出,但是精确的三角测量不是地图和地质工作的必要基础吗?”([8],271页)在法国(乃至欧洲)科学家看来,他们在海外收集知识信息的活动并不仅仅有利于法国(乃至欧洲)的发展,同时也将会带给当地许多实际的好处,因此这种多少带有“侵略”色彩的掠夺成为一种事实上的给予。但是对于中国的科学界来说,尽管在参与国际经度联测之重要性上已形成共识,但对于外国人在中国从事经度测量本身则颇感遗憾。这一矛盾心态在20世纪上半叶中国移植欧洲科学时的知识分子中是具有代表性的。

1926年的国际经度联测,中方仅有青台参加。即使在多年之后,这仍被中国科学界认为大憾事。“当时因国内政局不定,故仅有青岛观象台实行加入,吾国经线横被六十余度,迺仅有一处参加测量,不特我国失此良机,抑亦列邦所认为遗憾也”[37]。除了时局的影响,当时的中国科学界首先在物质条件上并未为此次测量做好准备。1926年,“北京测量总局早已瘫痪,中央观象台没有仪器,南京尚处在北洋军阀统治下,天文研究所和南京测量总局还没有诞生”[25],因此有条件参与此次测量的仅青台一家。甚至直到1930年代,中国学者仍然不得不遗憾地注意到,“华南城镇之经纬,经徐家汇法国神父测定者不少,特以沿扬子江各地为多”。[28]

如果要尽可能消解这一遗憾,在当时最好的方法就是成为这一国际合作中的一员,在实践中学习,并以成绩在其中赢得一定程度上的主动权,这在当时中国的天文研究机构也被视作一种责任。

1928年,刚刚成立的中央研究院天文研究所在其年度报告中写道:“一九二六年国际测地协会曾联合各国天文台共同测量各地经度,我国青岛观象台亦曾参加。本所既为中央观象台,则以后遇有此种机会时,自应当仁不让,全力参与,以尽职责。”[38]但是1933年的国际经度联测中,天文研究所依然错过了。①关于中研院天文研究所错过1933年经度联测一事,陈展云在其《近代中国天文事迹》中曾专门提到,认为此事主要归因于当时的所长余青松在该所研究员分工上的失误。引述如下:“1933年,国际上举行第二次经度联测,南京陆地测量总局、青岛观象台、广州中山大学天文台都参加了,唯独天文研究所轻易放过,当年知道这件事的所内所外人士无不引以为憾。事情应从所内研究员分工谈起。大约在1932年天文研究所开所务会议,讨论分组问题。高平子首先发言,大意是:‘现代天文学分支虽然很多,但不妨粗略地划分两大类,一曰天体方位,一曰天体物理。我所人员很少,按照这两大类分为两组便可以了。’想不到余青松不从学科分类着眼,而是依照他当时设计的紫金山上的建筑群分配各位研究员每人主管一个办公室。当时所内研究员计有高平子、李铭忠、陈遵妫连同余青松共四人。他提议,他本人主管大台,高平子主管小赤道仪室,李铭忠主管子午仪室,陈遵妫主管变星仪室。当时三位研究员听了后都默不出声。按照中央研究院颁布的所务会议通则,只有研究员可以出席,有关助理员只能列席。我因职司记录,每次都列席。这次我认为高平子长于天文方位,并且有在青岛参加第一次国际经度联测的经验,由他主管子午仪工作最合适。但我自审人微言轻,也未多嘴。冷场一段时间后,余青松认为无异议通过。……李铭忠只是长于电学、化学,对天文造诣不深。……当时距离第二次国际经度联测已迫近,他好整以暇,毫无紧迫感。余青松对此也不督促检查,放任自流。就这样,对第二次国际经度联测就轻易放过了。”见文献[25],114—116页。

在国际经度联测这一国际合作项目中,中国本土科学界是作为计划的执行者与合作方而参加的,但是这种参与也在一定程度上促进了中国在天文经度测量方面的进展。这可以总结为如下两点:

首先,在观测仪器方面,如前所述,青台仪器承继自德管时期,在20世纪20年代中期,这些仪器相比于世界最新进展而言已显陈旧,而受邀参加国际经度联测成为青台添置新的天文观测仪器的机会。在当时,中国正值军阀混战,旧军阀对于科学研究并无兴趣,但是当蒋丙然提出为参加联测而需要资金添置新仪器时,“胶澳商埠局”总办赵琪也承认“经度之测量关于中国利益甚大,乌能以区区购置仪器费而阻其进行”[39]。虽然在1926年的联测中新购仪器未能得到使用,但无疑为青台日后的发展提供了更好的物质条件。

其次,1926年的联测为中国科学界参加1933年的第二次国际经度联测积累了经验,在观测成绩上也因此而有较大改善。尤其对于青台来说,1933年的测量“有完全之新式仪器,有先行预测之比较,所测得之中星及所收之电报俱较第一次为多。则所得之成绩,虽不敢谓为圆满,然较第一次所测得之成绩当有过之是可断言。”[40]

综上所述,无论是经度联测的组织协调,还是天文经度测量方法与仪器设备之在全球的推广,法国都起到了主导作用;同时,以青台为代表的本土科学界也以其“合作”参与了上述二过程。以此观照,“中国在天文经度测量方面的进展”其实正是“天文经度测量方法与仪器设备之在全球的推广”的一个缩影。

1 沈祖耀.1926年上海徐家汇经度测定试验[J].中国科技史料,1983,5(2):71—74.

2 (德)魏格纳.海陆的起源[M].李旭旦,译.北京:北京大学出版社,2006.

3 伊凡斯.《海陆的起源》序[A].(德)魏格纳.海陆的起源[M].李旭旦,译.北京:北京大学出版社,2006.3—4.

4 Coopération de L'Observatoire de Zi-Ka-Wei À La Revision Internationale des Longitudes[J].Annales de l'Observatoire Astronomique de Zô-Sè(Chine),1927,16:Ⅰ.

5 Collard A.Le général Gustave Ferrié(1868—1932)[J].Ciel et Terre,1932,48.

6 Guinot B.History of the Bureau International de l'Heure.in Polar Motion:Historical and Scientific Problems[A].Dick S,McCarthy D,Luzum B.ASP Conference Series[C].Vol.208,also IAU Colloquium 178.California:Astronomical Society of the Pacific,2000.176.

7 Lallemand C H.Sur une grande opération mondiale de mesures de longitudes[J].Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences,1926,183:765—766.

8 Lejay P.International Longitude Determination,The Work in China[J].Bulletin of the Geological Society of China,1927,6(3—4):270.

9 Allocution de M.le Général G.Perrier[J].L'Astronomie,1931.45:305.

10 Dubois,P.,Stoyko,N.Opération mondiale de détermination des longitudes(1933)[J].Journal of Geodesy,1948,22(3):194.

11 雁月飞1922年5月5日的信[Z].北京:中国科学院档案馆,徐台档案,22-037卷.55—56.

12 雁月飞1922年11月22日的信[Z].北京:中国科学院档案馆,徐台档案,22-037卷.60.

13 费利1925年11月15日写给劳积勋的信[Z].北京:中国科学院档案馆,徐台档案,22-037卷.106.

14 “巴斯德基金分配委员会”(Comité de distribution des fonds de la“Journée Pasteur”)的津贴通知(1925年2月20日,巴黎)[Z].北京:中国科学院档案馆,徐台档案,22-037卷.102.

15 雁月飞给劳积勋的信(1925年3月11日)[Z].北京:中国科学院档案馆,徐台档案,22-037卷.89.

16 葛式1924年提出的佘山天文台工作计划[Z].北京:中国科学院档案馆,徐台档案,22-037卷.34—35.

17 上海市档案馆.工部局董事会会议录(14—22)[G].上海:上海古籍出版社,2001.

18 Gherzi S J.Il R.P.Stanislao Chevalier S.I[J].Atti della Pontificia Accademia delle Scienze Nuovi Lincei,1931,84(2):8—9.

19 1942佘山天文台职员家属一览表(1942年7月15日)[Z].北京:中国科学院档案馆,徐台档案,22-027卷.3.

20 Coopération de L'Observatoire de Zi-Ka-Wei À La Revision Internationale des Longitudes.Octobre-Novembre 1933[J].Annales de l'Observatoire de Zô-Sè(Chine),1934,20:1.

21 费耶(Fayet)写给佘山天文台台长葛式的信(1931年2月15日)[Z].北京:中国科学院档案馆,徐台档案,22-010卷.185.

22 雁月飞写给法国Perrier将军的信(1933年9月30日)译稿[Z].北京:中国科学院档案馆,徐台档案,22-035卷.96—97.

23 蒋丙然.《胶澳商埠观象台参加万国经度测量成绩报告书》弁言[A].胶澳商埠观象台参加万国经度测量成绩报告书[R].青岛:胶澳商埠观象台,1927.VII.

24 费利将军1926年5月25日的信[A].胶澳商埠观象台.胶澳商埠观象台参加万国经度测量成绩报告书[R].青岛:胶澳商埠观象台,1927.12—13.

25 陈展云.中国近代天文事迹[M].昆明:中国科学院云南天文台,1985.113.

26 胶澳商埠观象台.胶澳商埠观象台参加万国经度测量成绩报告书[R].青岛:胶澳商埠观象台,1927.

27 青岛市观象台.青岛市观象台参加第二届万国经度测量成绩报告书[R].青岛:青岛市观象台,1935.

28 朱广才,鲁若愚.中国经纬度之测量[J].国立北平研究院院务汇报,1933,4(4).

29 物理学研究所与镭学研究所工作报告[A].国立北平研究院五周年工作报告[R].北京:国立北平研究院,1934.22.

30 竺可桢在中国科学社第19次年会的致词(1934年8月22日)[A].竺可桢.竺可桢全集[C].第2卷.上海:上海科技教育出版社,2004.185.

31 Kochhar R K.Science in British India.I.Colonial tool[J].Current Science,1992,63(11):689.

32 Bureau des longitudes.Loi de L'An III[DB/OL].(2009-09-25)[2007-09-17].http://www.bureau-des-longitudes.fr/textes-references/loi-an3-formation.htm.

33 Bureau des longitudes.Décret de 1854[DB/OL].(2009-09-25)[2007-09-17].http://www.bureau-des-longitudes.fr/textes-references/decret-1854-attributions.htm.

34 Bureau des longitudes.Décret de 1874[DB/OL].(2009-09-25)[2007-09-17].http://www.bureau-des-longitudes.fr/textes-references/decret-1874-attributions.htm.

35 Yacono X.Histoire de la Colonisation Française[M].Paris:Presses Universitaires de France,1973.57.

36 Lallemand CH.La Grande Opération Mondiale de Mesures de Longitudes[J].L'Astronomie,1926,40:510.

37 国立中央研究院公函[J].国立北平研究院院务汇报,1931,2(3).

38 国立中央研究院天文研究所十七年度报告[A].国立中央研究院十七年度总报告[R].南京:国立中央研究院,1928.202.

39 赵琪.《胶澳商埠观象台参加万国经度测量成绩报告书》叙[A].胶澳商埠观象台参加万国经度测量成绩报告书[R].青岛:胶澳商埠观象台印行.1927.VI.

40 蒋丙然.《青岛市观象台参加第二届万国经度测量成绩报告书》弁言[A].青岛市观象台参加第二届万国经度测量成绩报告书[R].青岛:青岛市观象台,1935.

- 自然科学史研究的其它文章

- 李俨与史密斯的通信

- 秦九韶“大衍总数术”中问数化定数算法解析