宗族派系势力对村级*组织换届选举的影响——以台州市路桥区横街镇百洋村为个案

邵丹萍 莫智力

(1.台州职业技术学院 浙江 台州 318000;2.中共台州市路桥区委组织部 浙江 台州 318050)

千百年以来,农民传统的家庭观念和宗族原则可谓根深蒂固,宗族制度体现在社会生活的方方面面。随着村民自治制度的深入发展,特别是《村组法》修订后,农村宗族势力在村级组织选举中的互动与影响,已不单是纯经验性论题,更成为一个根本性的实证性论题。本文选取台州市路桥区横街镇百洋村为个案,探讨宗族派系势力与村级换届选举之间的影响关系,以及造成这一影响的原因,并尝试从观念认识、文化法律、技术操作等维度提出几点建议。

一、宗族派系势力的概念及其对农村社会的影响

农村宗族问题研究专家肖唐镖先生指出:宗族是指拥有共同祖先的同姓亲属群体,具有“血缘性、聚居性、等级性、礼俗性、农耕性、自给性、封闭性和稳定性”的特征。[1]这些特征的概括基本上体现了宗族的内质。是否为宗族成员虽历来以其父系血缘关系加以确定,但实践中一方面很多乡村将女儿、上门女婿、媳妇等,依然视为宗族成员,宗族包含了不同姓的部分姻亲。另一方面,现在存有族谱、族祠等严格形式意义上的宗族已不多见,取而代之的是以隐性形态存在的弱化的宗族及其派系,在村级治理各方面继续发挥着不容忽视的作用。因此,我们可将这种以血缘关系为纽带,组织形式松散,内部认同,外延模糊的宗族形式,称为弱化的宗族派系。

宗族派系势力在农村的表现主要有三方面:一是重人治,以血缘关系划线,是乡村政治民主化、制度化的对立面。二是重私利,强调宗族本位,封闭保守,与现代民主所必需的市场经济和开放精神格格不入。三是重族化政治,膨胀本宗族的势力,可能削弱正式组织的权威,成为对抗上级意图的基础。具体到宗族派系势力与村民自治之间的关联,宗族派系势力是影响村级选举的重要因素,其势力大小已成为调整和分配村干部的基础,也是维持村委会干部权威的可靠资源。

二、路桥区横街镇百洋村基本情况和宗族派系势力状况

非随机选取百洋村作为研究对象,主要考虑其在浙江东南沿海内具有一定的代表性和推论性,以此提高样本个案的普适性。百洋是个小村,位于台州市路桥区横街镇东南面。全村共有185户、582人,8个村民小组,正式党员25名。村域总面积约1平方公里,其中耕地414亩。村民常年务农的22户、25人;农闲时从事副业的45户、185人;外出经商办企业的60多人,主要集中在塑料纸牌的印刷、批零等,2010年村级集体经济收入15万元。

百洋村不存在宗族重建现象,现有三个宗族派系,在形式上是不正式、不完整的宗族形态。其中一派以上届村委会主任陈庆元(文中均为化名,下同)为代表,包括其4-5个兄弟及近亲属,近200人,我们简称A派;另一派以新当选村委会主任陆士法和上届村党支部书记陈庆富为代表,也包括其兄弟及近亲属,近200人,我们简称B派,AB两派一直以来势力相当。还有一个不到100人的小派,在村内基本没有主导话语权,是被拉拢的对象。党支部内也分为两派,一派12人支持现任书记陈庆富,另一派9人反对,而其余4名党员持中立态度,使得村党支部24年来一直未能选足3名支委。因婚嫁等原因,该村两大宗族派系内部并不纯粹由同姓构成,比如B派中也有姓陈的村民,A派中也有王姓等其他姓氏村民。分析原因,村民普遍将同股之人认定为同一宗族,而超出同股之外的,要稍微疏远一些,依次向外类推,近似水面上扩散的波纹。费孝通先生曾说:以“己”为中心,像石子一般投入水中,和别人所联系成的社会关系,不像团体中的分子一般大家立在一个平面上的,而是像水的波纹一般,一圈圈推出去,愈推愈远,也愈推愈薄。[2]正是这种现象的生动描述。因此,虽然同为陈姓,但由于不是同股,甚至更远,A派便一般不再认为与其是本家。所以称之为宗族派系而不是宗族更为恰当。

三、宗族派系势力对村级组织换届选举的影响及原因分析

在传统宗族文化较为厚重的地区,宗族往往会对村级组织选举产生影响,而且这种影响力是客观存在的。一方面,它表现为候选人及其支持者将宗族关系作为竞争的资源与手段;另一方面也表现为选民投票时的宗族心理和宗族取向。一般情况下,宗族的作用更多表现为非组织的群体性行为,其产生的影响也是非正式的。但如果发生宗族间激烈竞争等极端情况下,也不排除宗族组织直接介入或干扰选举的情况发生。具体从三个层面来分析。

(一)宗族派系势力参与换届选举的动因。宗族势力积极参与村级组织换届选举,一方面有宗族代表自身利益的考虑。主要是因土地等生产资料仍属于集体所有,村干部实际上仍控制着相当一部分资源,特别是在征地拆迁中,其可以获得其他村民无法企及的利益,从而满足自己的实际需要和虚荣心。另外,随着村主要干部基本报酬和离任村干部生活补助等政策的实施,“村官”已经成为独立于一般村民的特殊利益群体。另一方面,这里也有宗族利益的因素。当宗族代表获得选举成功时,因受本宗族的支持,他们便会对族民的个别利益和宗族的整体利益作出“照顾”。当然,也不排除部分宗族代表是由于看不惯往届村两委成员的所作所为,渴望有一番作为。从百洋村的情况看,因为没有涉及征地拆迁,AB两大宗族派系的矛盾和参与选举的动因,更多是B派不满意A派—原村委会主任陈庆元的行为。特别是其在2008年期间,曾未按工作程序,未经村两委协商,擅自召开部分村民代表会议,之后又将公章收回,换了文书办公室门锁,进一步激化了村两委的矛盾。而上届村党支部书记陈庆富又恰好是B派的。因此,B派不满意A派的所作所为,进而要争取话语权,应该是主要动因。

(二)宗族派系势力参与换届选举的形式。通过对路桥历次村级组织换届选举的调研发现,宗族势力参与选举主要有以下形式:一是指选。宗族内部“推选”宗族“精英”或由族长出马竞争,成功后对本宗族集体利益和成员个别利益提供种种便利。二是贿选。包括请客、送礼等,如利用民间风俗礼仪,宗族派系势力在换届选举之机大摆宴席;有的家族自行筹集选举活动经费,用于请人吃饭、桑拿、唱卡拉OK;有的是家族成员靠亲情去游说拉票。三是霸选。对宗族以外的其他村民进行威胁逼迫、经济利诱。四是代选。新修改的《村组法》对委托投票作出了较为严格的规定,代理选举给宗族势力可乘之机的可能性越来越小。五是口头承诺。宗族代表承诺在当选后,对支持其选举的成员(不局限于宗族内部)给予好处。

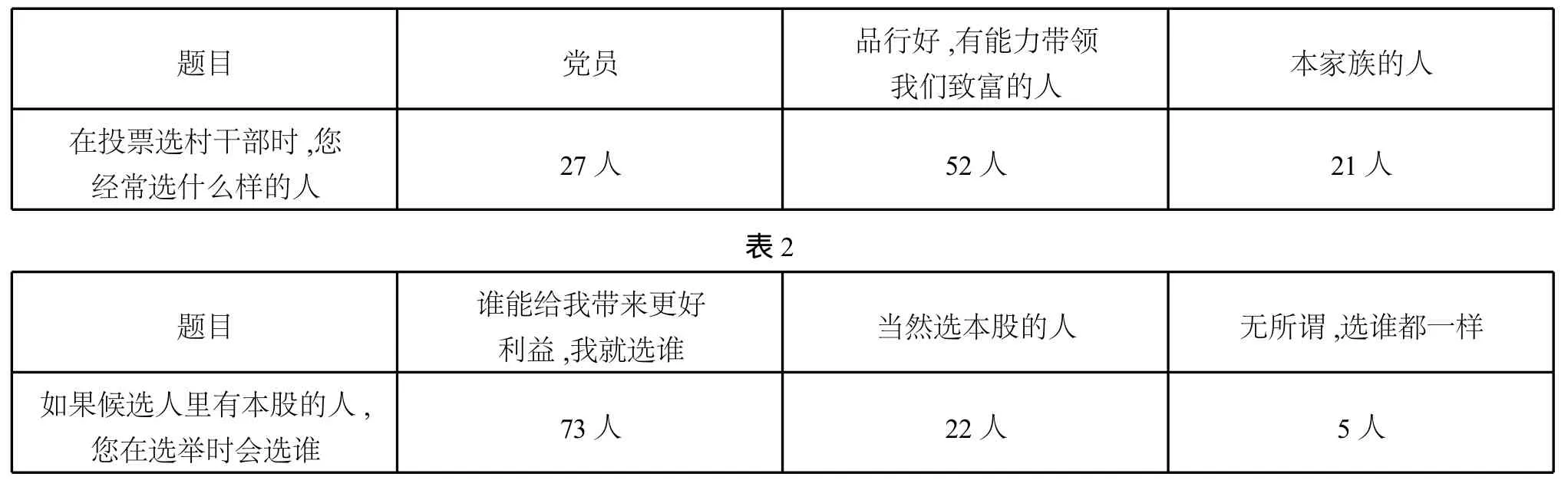

(三)宗族派系势力影响换届选举的程度及后果。通过对百洋村的随机走访和调查,有以下几点发现:一是从村民投票行为看,“好人能人取向”者居多,而“关系取向”者不多,对100名村民的问卷调查显示,多数村民还是认可品行好、有能力带领全村致富的村干部,强调本家族或本股的村民不到四分之一(见表1和表2)。二是从选举结果分析,似乎更有利于强宗大族。如百洋新一届班子中,党支部书记陈庆富连任,以及两名支委都是B派的,村委会主任陆士法以及一名村委也是B派的。但值得注意的是,A派的上届村委会主任陈庆元,今年选举的得票是239票,和陆士法的270票差距并不大,而且村委会另一成员则是A派的。这在某种程度上说明,AB两派通过选举实现了一定程度的妥协和局部组阁,从而达成了一种暂时的力量平衡。这种平衡,可以看作是宗族对选举发生影响力的综合结果。三是从影响效果看,应该一分为二。在积极方面,宗族派系在某种程度上发挥了类似“政党”的作用,有助于提升选举的竞争性和公正性。AB两派分别提出各自的候选人,展开宣传、拉票等活动,派系之争还使任何一方既关注自身的行为,更关注对方的行为,并刺激了竞选者努力为村民办实事,有助于提高选举的竞争性。在消极方面,会增加选举的复杂性,而且由于强势宗族的存在,使一些弱小宗族的参与热情、参与效果受到限制。另外,宗族派系本身的价值追求,也不一定与民主自治的价值目标相对接。四是从影响程度看,与众多因素特别是党委政府的力量相比较,宗族派系的影响程度显然要低得多。一方面,村两委换届选举是在乡镇监督下完成的,宗族派系在选举中未能起到“组织者”的作用。如今年百洋村的换届选举,及时公开初步候选人的竞职演说、纪律承诺,设立秘密写票室。另一方面,乡镇党委政府坚持选情分析,全面掌握情况,并从中找到解决矛盾的平衡点。如百洋驻村干部通过做好做细思想工作,深入谈心谈话化解宗族矛盾,并使中间派成为调解两派矛盾的重要力量。

表1

四、对策建议——结合个案的几点思考

宗族作为传统文化沉淀,依然是一种尚有余温,可以激活的村民自治组织架构,在农村的存在还会持续相当长的一段时间,其影响与作用也不容忽视。消除宗族派系在选举中的不良影响力,问题既在于选民,更在于选举操作者,需要从观念上进行更新,从文化上进行灌输,从制度上进行完善。

在观念认识的维度,要承认宗族派系的存在,辩证看待其势力。家族的存在带有鲜明的封建性和落后性,同时其优点也不容忽视。我们承认宗族的存在,是因为其在选举中的积极作用,以及对农村的民主监督,带动农村经济发展,农村基础设施的建设,保护农村社会稳定等。同时,因为其有消极作用,也不能任其发展。要积极引导,选前摸清宗族势力、姻亲关系、个人恩怨等盘根错节的情况,积极开展深入细致谈心谈话工作;要坚决打击宗族与当地黑社会势力勾结,使农村摆脱黑势力的阴影;要加强农村管理成员的多元化,使其更具代表性,为不同宗族在村两委舞台上提供交流的机会,平衡农村各利益。

在文化法律的维度,要加大对村民的教育力度。客观地说,包括民主选举在内的村民自治制度,是在缺乏相应的文化基础的情况下自上而下强制嵌入的,村民自治能否按其包含的民主理念不断推进,并在农村形成内生秩序,依赖相应文化建构的深度和速度。[3]但这种建构不能被动指望秩序内生,强制的民主操练,只会产生“摩擦性”震荡,造成制度疲劳甚至制度变异。所以,有必要主动灌输相应的理念,坚持不懈开展送法下乡活动,向农民进行关于《村组法》和《选举办法》等重点法律法规的宣传教育工作,确立并提高农村成员以个体为本位的公民意识。当然,法律文化、观念文化的建设是一个长期的积累过程,对其改造很难短期取得效果。而且法律文化和现代民主理念的变化,在很大程度上要依附于制度建构提供其生长的土壤和环境。

在技术操作的维度,要扎根于农村实践,不断汲取乡土文化中的合理部分,完善村级组织选举自身制度。一是探索比例代表制。“双过半”原则是村委会选举的决议原则,但由于宗族具有的相对稳定性,多数原则反而会带来事实上的不平等,小族可能永远都达不到“双过半”的要求,其公正性需要进一步正视。为此,可借鉴宪法学相关理论,在宗族势力严重的村引入比例代表制,即按宗族姓氏人数的比例,确定各宗族候选人在村委会选举中的比例。在设计选票时,由村民直接提议候选人名单,不再划分职位,只单纯依照得票比例高低来决定职位的高低。二是探索家庭代表制。家庭一直被看成道德秩序的基础,也是目前乡村秩序、组织和调控的基础。在《村组法》等法律中要重视家庭的意义,增加“家庭代表”的表述。同时,可借鉴河南中牟县的联户代表制,即通过推举家庭代表、联户代表、村民监督员的形式,成立监委会。在村级组织换届选举中加以结合和深化,比如村党支部成员与监委会成员共同组成选委会;联户代表会议组织提名候选人,并进行选前民意测验。村党支部选举的民主推荐阶段,横街镇在12个村试行“户推”,以户为单位请群众直接推荐候选人,85%的户数均参加了推荐,初步候选人的群众信任度超过90%。三是探索组合竞选制。先由村民分别提名村委会主任、副主任和委员人选,然后由村委会主任候选人在村民提名的副主任和委员人选中,挑选各自的村委会组成人选,组成自己的竞选班子,共同参加竞选。[4]这种“组阁”后又经过直接民主选举,首先能够化解宗族对选举的干扰和操纵,因为候选人之间不仅是竞选的关系,还有制衡的关系,其结果将使宗族无法保持统一的垄断力量,对选举本身也有较好的制衡作用。其次,候选人为争取更多选民的支持,在组合竞选班子时,必然要考虑各方的利益均衡,从而缓解了各宗族和利益集团间的矛盾和冲突。第三,各候选人为争取选票,也不敢把名望不好、明显带有某种集团利益关系的人作为竞选伙伴,这样能选出一个优化的班子。当然,组合竞选可能会减弱对村主任的制约,需要更加重视村主任提名人选的挑选,需要充分发挥村民监督委员会以及落选团队的功能。

[1]肖唐镖.宗族与村治、村选举关系研究[J].江西社会科学,2001,(9).

[2]费孝通.乡土中国生育制度[M].北京:北京大学出版社,1998.27.

[3]李明照.现代化视野下村落家族势力的复兴:寄生性的再生长[J].社会科学辑刊,1999,(2).

[4]辛秋水.我为什么提倡村委会组合竞选制[EB/OL].http://ww.chinaelections.org.

- 中共南京市委党校学报的其它文章

- 社会话语与政治转型窗口*