入世评估应避免两个极端

| 文·梅新育

作为发展中国家,在经济起飞之初,国内资源不足,市场狭小,倘若仅仅面向国内市场生产,必然遭遇规模不经济问题,这一点决定了中国必须开展大规模出口,依靠更广大的国外市场,实现生产的规模效益和高速增长。近代以来,中国一直苦于国内市场狭窄和资本积累不足,由此常常对一个能以平等身份进入的国际市场及其象征机构——关贸总协定/世贸组织表现出比发达资本主义大国更为浓厚的热情。

今天的世界贸易组织从1995年1月1日起正式运行,其实早在1947年哈瓦那会议上就达成了建立国际贸易组织协议,却因美国国会作梗而搁浅。当美国国务院被迫宣布搁置建立国际贸易组织计划时,国会上一派喜气,一位参议员甚至宣称:“国务院已经写了讣告,我将主持葬礼。”相形之下,新中国成立之初就明言宣示愿与世界各国在平等互利基础上开展全面经贸往来,虽然一开始就要面对生死存亡的考验,并先后遭受西方、东方阵营全面贸易封锁20余年,但始终不曾放弃对国际主流市场的关注。早在1972年尼克松访华宣布取消对华全面贸易封锁、中国自近代以来第一次以平等地位进入国际主流市场之时,周恩来总理就安排人员研究是否加入关贸总协定。只是因为研究结论是当时加入弊大于利方才作罢。其后,从1986年到2001年末,中国“复关/入世”谈判历时近15年之久方才完成,“谈得头发都白了”(朱基语)。

那么,我们付出如此重大努力换来的入世究竟给我们带来了何种利益与冲击?对外部世界影响如何?显而易见的是,入世意味着中国对外经贸赢得了更可预见的发展环境,从而推动中国对外经贸取得了长足发展,对外贸易、引进外商直接投资和对外直接投资皆然,尤以对外贸易、特别是出口贸易规模加速扩张表现抢眼。在入世前的1991—2001年间,中国出口额从719.10亿美元上升至2,660.98亿美元,增长270%,年均增幅14.0%;2002年入世当年,中国出口便猛增22.4%,2001-2010年间,中国出口从2,660.98亿美元上升至15,777.89亿美元,增长493%,年均增长21.9%。2000-2008年间,世界出口年均增长12%,中国出口年均增长24.4%,是世界出口平均增幅的两倍多。①但毋庸讳言,入世谈判期间,中国社会就曾为此发生过激烈争论;入世之后,每次遭遇外国强加于我们的规模较大的经贸摩擦时,反对世贸组织的声浪就会上升。今年在原材料出口争端中初战失利,由于正值中国入世十周年即将到来之际,给中国社会造成的心理冲击更为重大。

在公众心目中,为满足国内产业需求而限制出口部分短缺原料,这本是一国天经地义的经济主权,世贸组织专家组报告竟然判定中国此举违规,实属不可思议。此前,《中国入世议定书》第十五条(确定补贴和倾销时的价格可比性)、第十六条(特定产品过渡性保障机制)、第十七条(WTO成员的保留)等条款早已为人所诟病,因为这些条款准许其他世贸组织成员在中国入世后15年内不承认中国市场经济地位,12年内可对中国特定产品实施过渡性保障机制,令不少中国企业在国际贸易摩擦中颇有“人为刀俎,我为鱼肉”之感。此次原材料争端又让《中国入世议定书》第十一条“对进出口产品征收的税费”的不平等性质暴露无遗,因为这项条款规定,中国原则上应取消适用于出口产品的全部税费,尽管附件列举了84种可以实行出口税的产品,其中包含黄磷、锌等此次争端产品,但限制条件非常苛刻。这样,本来《关税与贸易总协定》第二十条明文规定,缔约方可以为了保证供应国内工业等目的而限制原料出口,但中国的这项权利却因《中国入世议定书》第十一条而遭到剥夺。

此次失利连同以前遭遇的类似问题向我们提出了一个新的课题,即争取修订中国入世议定书中的不平等条款,让中国名副其实地享受世贸组织成员的全部权利,扫清中国产业和对外经贸自主发展中的隐患“地雷”。这次失利既表明我们运用国际经贸规则的水平尚待提高,也表明现行国际经贸规则并不完全公平,表明我们入世时承诺的某些不平等条件的副作用正在逐渐暴露。

然而,直面《中国入世议定书》存在不平等条款,是否就意味着我们应当据此全盘否定入世决策及其成就?否!因为在这个不完美的世上,我们若想一次全部得到,往往就会什么也得不到。因为入世之后中国进出口规模的极速扩张、中国出口部门就业的大幅度增长、中国国际收支的根本改善、中国出口商品结构的显著改善……已足以证明入世决策的正确,证明入世议定书少量条款的不平等并不足以颠覆这份议定书总体的平等互利性质。我们不能因为目前管理天文数字外汇储备遭遇的种种压力而全盘否定出口和顺差,因为只要中国还是发展中国家,只要人民币还不是十足的国际货币,国际收支风险的压力就始终存在,营养过剩胖子的健康问题与非洲之角饥民的健康问题有着本质不同。

一句“大而不强”并不能抹煞中国对外经贸的成就,因为虽说“大”不等于“强”,但可持续的“强”只能以“大”为基础。更大规模的出口,更高的出口增速,意味着出口部门为中国国民创造了更多的就业机会,意味着中国产业赢得了更大的规模效益和更多的高成长机遇,因此有更大的概率铸造非价格竞争优势,超越曾经不得不高度依赖的价格竞争策略和廉价劳动力、廉价土地之类“优势”。贸易规模大幅度扩张,在世界贸易体系中排名不断提升,正在、并将继续增强中国在国际市场上的地位,为中国在世界贸易体系中循序渐进赢得更大谈判能力奠定坚实的基础。而赢得更大谈判能力,意味着中国越来越有能力超越此前被动的“与国际惯例接轨”,推动确立更加公平合理、更符合我们期望的贸易规则,进而加快改善中国在国际经贸利益分配格局中的地位。

为了给整个对外经贸赢得更可预见的发展环境,我们接受部分不至于颠覆全局的不平等条款是合算的。列宁当年为什么要接受《布列斯特和约》城下之盟?愿我国入世反对者诸君深思。无论我们为取得这些成绩付出了多少代价,中国外经贸已经取得的成绩仍然是成绩。我们只能在以往成绩的基础上寻求突破和提升之路,不应也不能推倒重来。倘若为了寥寥数条不平等条款、而且是有可能规避的不平等条款而要求重新谈判整个《中国入世议定书》,必将给上亿中国劳动者的生计带来重大不确定性,给力图赶超中国的后来者创造可乘之机。这样的主张用于向贸易伙伴施加压力要求修正不平等条款则可,付诸实施则属不智。随着入世后中国在国际贸易体系中地位提升、谈判能力增强,其他国家已不可能重演逼迫我们接受上述不平条款的场景;相反,我们开始具备实力寻求消除或架空上述不平等条款。

承认入世成就更不意味着我们应盲目坚持“与国际惯例接轨”的片面话语霸权,不意味着我们可以对现行国际经贸规则的不合理、不公正之处视若无睹,不意味着我们可以对因此而蒙受的损失忍气吞声,不意味着我们应该美化、神化作为“国际惯例”化身的世贸组织、国际货币基金组织等等;而已取得的成就,又为我们超越“与国际惯例接轨”、转向“推动规则演化”奠定了基础。作为一个仍处于“赶超”过程中的发展中国家,我们需要吸取其他国家一切可以为我所用的文明成果,在这个意义上,“与国际惯例接轨”之说自有其积极意义。然而,过去、现在和可预见的未来,民族国家都是国际政治、经济利益划分的基本单元,在国际经济交往中,我们必须时时刻刻坚持本国利益的主体性。“与国际惯例接轨”本身不是目的,只是达到我们增进本国利益的手段而已。对通常由发达国家确立的“国际惯例”本身也需要加以分析,其中某些做法体现了经济社会发展的客观要求,是值得我们吸取的人类文明共同成果;有些做法只具备局部、暂时的正面作用;有些做法更是仅仅体现了发达国家某些利益集团的诉求,对发展中国家经济、社会发展有着显著的负面影响,甚至侵犯了人类良知的基本底线,即使在发达国家国内也不可避免遭到激烈抨击。对于这类“国际惯例”,我们该做的不是接轨,而是抵制。我们不能也无法满足于西方主导规则下的玻璃天花板,我们需要在实力基础上努力推动建立更公正合理的国际经济规则,此起彼伏的国际贸易摩擦、特别是明显不平等规则下的争端更警示我们“推动规则演化”的紧迫性。我们的西方贸易伙伴需要明白这一点,也需要明白,既然所有国际经济组织都以增进人类福利为根本宗旨,那么我们只有这样做才符合这些国际经济组织的根本宗旨,因为靠损害1/5人类的利益去增进全人类利益不过是一个黑色笑话而已。近年那么多发达国家和发展中国家能够出现“中国制造”的繁荣,前提也是中国自身的发展繁荣。

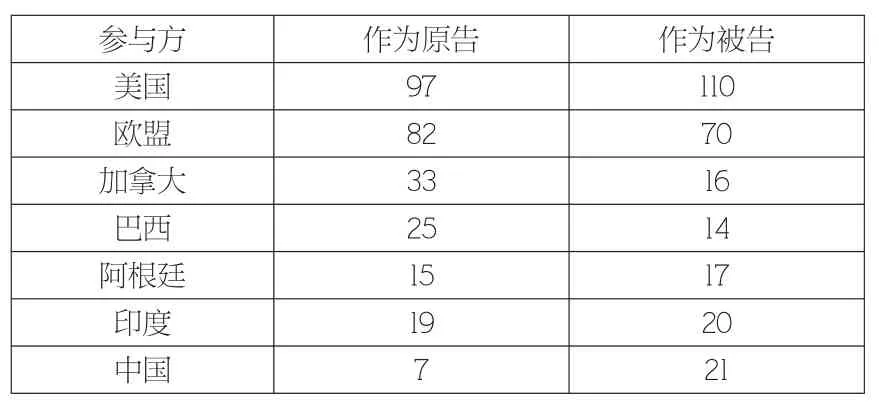

1995—2010年参与争端的WTO成员国(部分)

入世是中国扩大对外开放的里程碑,但无需否认,对外经贸发展、经济开放度提高将给中国经济社会带来一系列冲击和挑战,我们必须对此保持足够警惕。而且,如果说原来我们建设开放经济的重心是我方扩大对外开放,那么现在我们越来越需要向我们的贸易伙伴提出开放商品、投资市场乃至人员流动的要求了。正因为如此,我反对继续使用“扩大对外开放”提法,主张改用“建设开放经济”、“建设开放型经济”之类提法。与此同时,我们也要看到,入世十年来,中国经济规模和宏观调控能力已成倍扩大增强,跃居世界第二大经济体意味着中国以间接调控手段化解外部冲击的能力已经成倍提高。如同1997—1998年东亚金融危机、2008年以来全球金融经济危机所一再证明的那样,中国绝不是外部冲击的被动接受者,而是日益有力的主动调控者,我们要保持警惕,不等于要草木皆兵。

注释:

① 2000—2008年世界出口年均增幅数据引自世贸组织:《2009世界贸易报告》,第14页;中国出口年均增幅根据海关总署历年《海关统计》计算。